![]() Print

Print ![]() PDF

PDF

Резюме. Автор показывает, что коррупция в развивающихся странах рекапитулирует ситуации, бывшие в развитых в конце 19-начале 20 в., правда при сильно более жёстком законодательстве в этой области. «Общее изменение перспективы от обвинения к анализу объясняется в некоторой степени новым взглядом на американскую урбанистическую политическую модель, процветавшую в конце 19 — начале 20 века. Быстрый приток нового населения, для которого главными критериями самоидентификации были семья и этническая принадлежность, в сочетании с возникновением крупных монополий (городской транспорт, электричество и т.п.) и всеобщим правом участия в выборах, по-видимому, обеспечили идеальную почву для появления и роста коррумпированных «боссов».

Резюме. Автор показывает, что коррупция в развивающихся странах рекапитулирует ситуации, бывшие в развитых в конце 19-начале 20 в., правда при сильно более жёстком законодательстве в этой области. «Общее изменение перспективы от обвинения к анализу объясняется в некоторой степени новым взглядом на американскую урбанистическую политическую модель, процветавшую в конце 19 — начале 20 века. Быстрый приток нового населения, для которого главными критериями самоидентификации были семья и этническая принадлежность, в сочетании с возникновением крупных монополий (городской транспорт, электричество и т.п.) и всеобщим правом участия в выборах, по-видимому, обеспечили идеальную почву для появления и роста коррумпированных «боссов».

Представляется, что социальная обстановка в развивающихся странах содержит много сходных с американскими «питательных (для коррупции) компонентов». Вновь созданные правительства зачастую лишь недавно получили контроль над распределением выгодных постов и привилегий; они имеют дело с электоратом, среди которого много бедного населения, много деревенских жителей, только что переехавших в город и прочно связанных со своим узким социальным окружением, и который легко склонить на свою сторону материальными стимулами. Если исходить из этих рассуждений, создается впечатление открывшейся возможности для межнационального сравнения коррупции в различных странах и в разное время».

Поэтому (добавлю от себя) уменьшение коррумпированности требует не «борьбы», а общественного прогресса, ухода от зависимого развития, понимания разными социальными группами своих классовых и идеологических интересов — тогда проведение «верной политики» является достаточным обещанием. Если это не развито, вместо них развивается идентификация с микрогруппой, и стремление к немедленным выгодам для неё — вместо продвижения «своей» идеологии в стране в целом.

Таких, недостаточно развитых для убеждения и агитации, избирателей и политиков приходится подкупать, и тем шире, чем больше в стране демократии (почему при неразвитости и зависимости она увеличивает коррупцию, а не уменьшает её). Соответственно, сокращение коррумпированности «получается» там, где страна индустриализируется, уходит от общественного развития, у рабсилы увеличиваются социальные гарантии (Сингапур, Южная Корея). И «не получается» там, где только «борьба», всё равно полицейская, или дополненная сакральными для либералов «институтами гражданского общества», от НПО и «малого государства» до «свободной прессы», «свободных выборов» (Грузия, Украина, Сербия, Сенегал, о котором писали недавно).

Джеймс Скотт[1]

«Тот, кто собирается торговать с Сиамом, должен привезти с собой три корабля: один — нагруженный подарками для короля и его министров, второй — нагруженный товаром, а третий — полный терпения»

Дени Жан Баптист, 1854

«Работа служащего Восточноиндийской Компании состояла попросту в том, чтобы выжать из местных жителей одну-другую сотню фунтов, и как можно быстрее, чтобы успеть вернуться домой, пока организм не пострадал от жары, жениться на дочери аристократа, скупить гнилые местечки Корнуолла и давать балы на площади Св.Джеймса»[2]

Маколей, ок. 1850[3]

Приступая к изучению столь сложного предмета, как коррупция, мы должны помнить, что хотя местные правители колоний были далеки от современных стандартов исполнения государственной службы, самих колонизаторов также едва ли можно считать образцом порядочности. Служба в колонии вплоть до 20-го века рассматривалась скорее как вложение в льготное предприятие, от которого ожидали хорошей прибыли для политического дельца, заступавшего на должность. В Испании эта концепция отразилась в практике продажи определенных постов в колониях на публичных аукционах. Голландская практика в Батавии пусть и не точно совпадает с ней, но свидетельствует о сходном понимании службы. Управляющий в колонии обязан был выплачивать вышестоящим властям определенную сумму, своего рода взнос за «лицензию на занятие должности»; взамен он мог рассчитывать — вдобавок к своей маленькой зарплате и доле в урожае его провинции — на более или менее открытые платежи от голландского бизнеса, заинтересованного в его содействии как должностного лица (Wertheim, 1965: 116-119).

Чтобы не возникло представления, что концепция колониальной службы как «привилегии» возникла лишь потому, что большинство колоний в Азии начинались как лицензированные (одобренные) коммерческие предприятия, следует отметить, что еще в середине 19 века для большей части Европы было характерно восприятие государственной должности как частной собственности. Разумеется, всегда существовали традиционные нормы, которые налагали ограничения на то, сколько можно «выжать» из населения. Тем не менее, современный административный контроль был бы невозможен, если бы не развитие в конце 19 века подотчетности правительства представительным законодательным органам (Wertheim, 1965; 115). До этого времени многие государственные посты были наследуемыми — de facto, если не de jure — и фактически тождественными частной собственности. Их можно было закладывать, давать в приданое и продавать на аукционе по высокой цене.

Благодаря Декрету Паулета (Decree of Paulet) собственническое отношение к этим доходным должностям настолько стабильно и прочно утвердилось во Франции, что короне пришлось вводить параллельную систему наемных интендантов, чтобы восстановить хоть какой-то централизованный контроль[4].

Таким образом, еще сто лет назад европейские практики как дома, так и за границей не отличались от туземных практик в колониях настолько, чтобы у приезжего европейца возникли серьезные проблемы с усвоением местных порядков. И каким бы способом ни была получена должность — благодаря личным достоинствам, родственным связям, покупке или любой комбинации этих способов, — она становилась частной собственностью, от которой новый владелец ожидал стабильного дохода или даже весьма значительной прибыли в случае умелой постановки дела.

Выборные должности в Европе также не были исключением из этого правила[5]. При анализе коррупции в молодых государствах прежде всего следует избегать антиисторической трактовки, характерной для большей части популярных изданий на эту тему. Часто преувеличиваемые, но вполне реальные сдвиги, которые произошли одновременно в стандартах поведения, соблюдения которых ожидают от чиновников, и в способах насаждения этих стандартов, не должны заслонять тот факт, что практики до-индустриального и индустриализирующегося Запада сильно схожи с таковыми в до-индустриальном и индустриализирующемся не-Западном мире.

В последние годы некоторые западные социологи, опираясь, возможно, на исторический опыт своих государств, попытались заново осмыслить роль коррупции — в более систематичной, беспристрастной и сопоставительной манере по сравнению с работами десятилетней давности[6]. В духе этих новых веяний были предприняты попытки:

1) определить природу ограничений, которые делают сравнительное изучение масштабов коррупции у различных народов и в различные временные периоды практически невозможным, а если и возможным, то часто бессмысленным;

2) предложить рассмотрение коррупции как особого процесса политического влияния, в котором одни и те же практики могут в одном месте и временном периоде нарушать общественные нормы, а в

другом нет;3) очертить модель неформального политического влияния, с помощью которой можно было бы измерить эффект, производимый коррупцией на государственную политику;

4) предположить возможные эмпирические соотношения между типами политических систем и распределением доходов от коррупции.

Всюду, где это казалось уместным, я сопоставляю иллюстративный материал индустриализованных стран и менее развитых государств (преимущественно Индии и Юго-Восточной Азии). Принимая во внимание покров секретности, всегда окружающий коррупцию, не следует здесь повторяться о неизбежно предположительном характере приводимых данных.

I.

Содержание

Рассуждения о коррупции в развивающихся странах, имевшие место в последние годы, были сфокусированы большей частью на ее социальном контексте, при этом делалась очевидная попытка показать те социальные ситуации, в которых коррупция наиболее вероятна. Общее изменение перспективы от обвинения к анализу объясняется в некоторой степени новым взглядом на американскую урбанистическую политическую модель, процветавшую в конце 19 — начале 20 века[7]. Быстрый приток нового населения, для которого главными критериями самоидентификации были семья и этническая принадлежность, в сочетании с возникновением крупных монополий (городской транспорт, электричество и т.п.) и всеобщим правом участия в выборах, по-видимому, обеспечили идеальную почву для появления и роста коррумпированных «боссов».

Представляется, что социальная обстановка в развивающихся странах содержит много сходных с американскими «питательных (для коррупции) компонентов». Вновь созданные правительства зачастую лишь недавно получили контроль над распределением выгодных постов и привилегий; они имеют дело с электоратом, среди которого много бедного населения, много деревенских жителей, только что переехавших в город и прочно связанных со своим узким социальным окружением, и который легко склонить на свою сторону материальными стимулами.

Если исходить из этих рассуждений, создается впечатление открывшейся возможности для межнационального сравнения коррупции в различных странах и в разное время. Поскольку предполагалось, что коррупция в современных малоразвитых государствах гораздо сильнее, чем, скажем, в Англии 18-19 веков, для объяснения этого отличия указывали на большую интенсивность упомянутых выше благоприятных для коррупции факторов. Изменения в развивающихся странах происходят более стремительно, столкновение старых и новых ценностей более разрушительно, и, как следствие, коррупция должна быть, по всей вероятности, более распространенной[8].

Среди возможных возражений по поводу подобной схемы анализа отметим только одно, а именно, что данная схема оставляет без рассмотрения центральную дилемму сравнения. Она не позволяет точно определить, какое именно поведение сравнивается; таким образом, результаты сравнения оказываются по сути артефактом, производным от определения коррупции (имплицитно или эксплицитно), предвзятость которого остается незамеченной. Эта предвзятость особенно очевидна в стандартном определении коррупции, которое ограничивает ее содержание незаконным поведением лица, находящегося на общественной должности, направленным на удовлетворение частных интересов[9].

[Сегодня общественные обязанности есть даже у тех, кто формально действует лишь в частных интересах: не только у чиновников, политиков и общественных деятелей, но и у бизнесменов. Последние должны быть социально ответственными, соблюдать экологические требования, охрану труда и т.д. ограничения, которые наложило общество на их корысть из тех же соображений, из которых ПДД ограничивают свободу водителей в пользу пешеходов, см. «Автомобильные аналогии«. Сегодня обобществление дошло до того, что рынок наряду с прибыльностью и т.д. эффективностью бизнеса оценивает и его общественную полезность (как минимум по ряду параметров, набор которых, понятно, не полон).

С учётом опасности нарушений бизнесом этих требований для нас всех бизнесмены должны быть под подозрением в коррумпированности не меньше, а больше, чем чиновники и политики. Ведь если пропустить такой случай у первых, будет гораздо больше вреда, чем у вторых.]

При этом вне поля зрения оказываются действия, которые или не оговорены законодательством, или трактуются им двусмысленно, но при этом касаются государственного сектора. Имеется много

априорных оснований принять такое строгое определение, поскольку оценка коррупционной деятельности как незаконной соответствует современным взглядам, не говоря уже о

реальном воздействии правовой среды на природу, масштабы и последствия этой деятельности. Но хотя существует множество причин для того, чтобы увязать определение коррупции с понятием правовой среды, я бы предположил, что такой подход заранее предопределяет результаты сравнения

коррупции в развитых странах в прежнее время с ситуацией в менее развитых государствах в настоящем.

Искажения, которые вносит в сравнительный анализ традиционное определение коррупции, создают у исследователя впечатление, что «происходит практически то же самое», а он только сравнивает изменения в формальном статусе сходного поведения. Как минимум два фактора ответственны за это

искажение:

1) колеблющийся разрыв между социальной практикой и правовыми нормами и

2) различия в стандартах между частным и государственным сектором.

1. Социальная практика и правовые нормы

Правовые стандарты, действующие ныне в развивающихся странах, дают чиновнику или политику гораздо меньше пространства для маневра, чем его коллеге в Европе столетней давности. Применение правового критерия зачастую означает, что «побочные гонорары» за правительственные контракты на снабжение в Рангуне 1955 года называют «коррупцией», в то время как с подобных практик в Англии 19 века этот ярлык снимают. Эта трудность касается и чисто временных параллелей. Например, «рост коррупции» в голландской колонии Восточной Индии был попросту результатом изменения отношения голландцев к определенному поведению, а отнюдь не реальным изменением существующих практик (Wertheim, 1965: 111).

Кроме того, для большинства европейских государств 18-19 вв. развитие правовых стандартов несения государственной службы было в значительной степени делом внутренним. Множество распространенных чиновничьих практик того периода, которые безусловно незаконны в наше время, были

либо в рамках закона, либо трактовались законом двусмысленно. В Англии — до тех пор, пока реформы государственных служб не вытеснили эту практику. — корона регулярно распределяла или продавала огромное количество синекур («постов без службы») и пенсий, с расчетом на привлечение союзников и/или получение дохода. Хотя современные (событиям) эксперты протестовали против этих практик[10], такой патронаж не противоречил ни одному из существовавших законов, пока Виги, руководствуясь собственными интересами, не провели необходимый закон через парламент.

Напротив, развивающиеся страны в полной мере облачились в доспехи законов и правил, которые родились в ходе долгой борьбы за реформы на Западе и стали их воплощением. В официальном докладе о коррупции среди чиновников в Индии, при попытке оценить серьезность положения, признается трудность сравнения с Англией более раннего периода, так как законодательная база в Индии уже существует

(Santhanam, 1964: 6). Если взять только политический патронаж. то индийский, малазийский или нигерийский политик оказывается благодаря закону лишенным большой части прибыли, которая помогала строительству сильных партий в

Англии и США. Патронаж в Индии и ранней Викторианской Англии, надо полагать, преследует одни и те же цели, но первый воспринимается как коррупция, а последний — нет.

Критерий законности приводит нас к обманчивым результатам и по другой причине, тесно связанной с первой. Большинство развивающихся стран не только восприняли западные формы законодательства: зачастую они избрали для себя самые строгие и требовательные из них. Тогда как механизмы регулирования государственных служб в Соединенных Штатах разрешают определенную вольность политических критериев при назначении на должность — особенно при выборе начальников почтовых отделений, — экс-британские колонии обременили себя набором законов, оставляющих гораздо меньше возможностей выбора при назначении на правительственный пост[11]. То есть Соединенные Штаты институционализировали, легализовали, если угодно, у себя практики, которые противоречат законам многих молодых государств.

Таким образом, трудность в проведении целесообразных сопоставлений не ограничивается диахроническими параллелями, но касается и синхронических межнациональных сопоставлений. В случае с практиками патронажа, которые мы рассмотрели в качестве иллюстрации, очевидно, что на сравнение таких моделей в пространстве и времени во многом влияет различие критериев легальности. И если все-таки брать за основу данный критерий, то придется скорее отслеживать изменения в законодательной среде, нежели перемены в ситуации с назначением на государственные посты друзей и союзников.

2. Приватные и публичные стандарты

С тех пор как в 19 веке было повсеместно установлено разграничение между публичными и приватными действиями, без которого трудно представить себе коррупцию в юридическом смысле, правовые стандарты в государственном секторе стали более «пуританскими», чем в частном. Президент коммерческой компании может назначить своего зятя,

неподходящего для данной должности, вице-резидентом, пусть и жалея при этом о финансовой стороне назначения и о возможных упреках в дурном вкусе; при этом он не переходит границу своих законных прав.

Точно так же он вправе заключить со своим другом контракт на поставки продовольствия по завышенным ценам, взамен на процент от сверхприбыли: он может быть наказан рынком, но не законом[12]. Но если подобное желание появится у политика или бюрократа, то, оказавшись пойманным, он лишится должности, а государство, возможно, возбудит против него уголовное дело.

Имеет ли место подобное действие в государственном секторе или вне его — это различие становится принципиальным, если мы подразумеваем юридическое определение коррупции. В случае с государственным сектором предотвращение коррупции становится предметом ответственности правовых служб, за пределами государственного сектора коррупционное поведение сдерживает рынок. Отсюда следует, что чем больше относительный размер и масштаб государственного сектора, тем большая доля подобных действий относится с юридической точки зрения к разряду коррупционных. А поскольку государственный сектор во многих молодых странах играет более важную роль, чем это было на Западе, то один этот факт оказывается причиной того, что с юридической точки зрения коррупция в этих государствах имеет большее распространение[13]. Повторим еще раз: действия, даже если они во всех прочих отношениях поразительно похожи, называют коррупцией только тогда, когда они возникают в определенном контексте. Значимость контекста поведения не может не учитываться; для некоторых исследовательских задач крайне важно учитывать, занят ли человек, получивший за заключение контракта подношения со стороны, в государственном секторе или в частном. Тем не менее, сопоставления, построенные только на юридическом различии, будут скорее отражать относительный размер и масштаб государственного сектора в рассматриваемых странах, чем общую ситуацию с нарушением должностных обязанностей в личных интересах в крупных организациях.

По этим причинам сравнительное межнациональное и диахроническое изучение коррупции ставит перед исследователем серьезные препятствия. Использование традиционной юридической перспективы не только существенно сужает рамки рассматриваемого поведения; оно заранее предопределяет результаты сравнения не в пользу развивающихся стран; причем данное искажение, как правило, не замечается. Концептуализация понятия коррупции зависит, естественно, от задач исследования. Если внимание сфокусировано на нарушении правовых норм, правовая перспектива определенно необходима, хотя при таком фокусе исследователь должен по определению исключить рассмотрение Европы до 19 века и вынужден иметь дело с различиями в правовых нормах и экономических системах.

Пытаясь перешагнуть это ограничение, но удерживая при этом фокус на нарушении общественных норм, Тилман (Tilman) и Браш (Brazs) предложили добавить к определению коррупции критерий «секретности» (secrecy). То, что действие совершается в тайне, воспринимается как верный знак того, что общественные стандарты поведения нарушаются. Это несомненно ценное исправление строго юридического подхода тем не менее игнорирует тот ключевой момент,

что доля секретности, которой прикрывается действие, сама по себе в значительной мере предопределяется правовым статусом действия. Чиновник может действовать открыто, если он рискует подвергнуться лишь порицанию за взятки, но постарается прибегнуть к секретности, если принят соответствующий закон, который может равно серьезно угрожать как его доброму имени, так и его свободе.

Традиционный подход к изучению коррупции, акцентируя правовое или нормативное значение таких практик, слишком часто попросту пренебрегал их политическим значением. Многое из того, что мы называем коррупцией, может быть охарактеризовано как трансакция[14], при которой одна сторона обменивает некое материальное благо — или более надежный

ресурс, такой как родственные связи — на получение определенной степени влияния на решения правительства. Независимо от того, что именно стремится получить «покупатель» — почетный титул (статус), определенную должность (власть), большой контракт на поставки (богатство) или какую-то комбинацию этих трех составляющих — основные признаки трансакции будут соответствовать этой общей модели. Для коррупционной сделки крайне значима роль побуждающих мотивов. Позитивную мотивацию могут вызвать материальные объекты (например, взятка) либо просто родственные или дружеские связи. Негативные мотивы (например, угроза лишить прибыли или наложить наказание) зачастую также имеют место, но за определенной чертой они должны рассматриваться скорее как вымогательство, чем как коррупция. Таким образом, коррупция как способ влияния часто представляет собой альтернативу вымогательству; она характерна для ситуаций, где каждая из сторон достаточно сильна, что делает принуждение чересчур дорогостоящим средством.

Хотя не все факты, оцениваемые как коррупционные, поддаются подобной интерпретации, анализ некоторых видов коррупции как процесса политического влияния позволяет сгруппировать различные события по критерию нарушения

общественных норм (формальных или неформальных). Другими словами, этот подход выдвигает на первый план функциональную эквивалентность актов политического влияния, среди которых одни нарушают все стандарты общественной этики, тогда как другие могут не вызывать никаких нареканий. Если оценивать ситуацию сквозь призму критерия политического влияния, а не социальных норм, то — благодаря расширению предметных рамок — предметом анализа окажутся многие новые формы коррупции.

Для иллюстрации политической перспективы мы рассмотрим три примера, отражающие различные способы использования богатства для влияния на государственные решения. Эти случаи с разных сторон освещают тенденции, присутствующие в обществе, где богатство оказывается преимущественно в одних руках, а политическая власть — в других. В одном случае «проницаемость» власти для богатства достигается с помощью коррупции, в другом — совершенно безупречным способом, а в третьем — средствами сомнительными. но не противозаконными.

В Англии на протяжении 17 и 18 веков представители состоятельного мелкопоместного дворянства и растущей коммерческой элиты могли приобретать должности в системе политической власти либо путем покупки звания пэра у короны, либо, что характернее для более позднего периода, покупая голоса в «мертвых» (более не существующих) парламентских округах[15]. И хотя традиционная земельная аристократия

испытывала естественное огорчение от такого «размывания» ее рядов, новые классы со своими экономическими интересами начали заменять старую знать в государственных структурах.

В современном Таиланде бизнес-элита состоит преимущественно из китайцев, а не тайцев, поэтому официальные властные позиции для нее недоступны. Взамен этого члены китайского бизнес-сообщества наладили довольно прочные отношения с лидерами тайской армии и бюрократии, с тем чтобы способствовать деятельности своих предпринимательских концернов и защищать их[16]. Такие взаимоотношения, несомненно, экономически крайне выгодны для тайской бюрократической элиты, которая контролирует лицензирование и налогообложение предприятий; многие сделки, «цементирующие» эти взаимоотношения, весьма противозаконны. Будучи формально лишены властных постов, китайские бизнесмены в Таиланде умудряются, тем не менее, пусть и благодаря «коррупции», косвенно влиять на затрагивающие их интересы решения.

Состоятельные бизнес-элиты Японии, действуя совершенно иначе, нежели тайские предприниматели, также сумели получить в свои руки значительное политическое влияние. Бизнесмены действовали через наиболее сильные фракции Либеральной демократической партии (которая побеждала на

выборах в течение всей послевоенной эпохи), обеспечивая львиную долю ее предвыборной казны (Soukup, 1963). В отличие от ситуации в Таиланде, где каждая фирма решала свои проблемы самостоятельно, японские бизнесмены действовали коллективно, через ассоциации, которые оценивали вклад фирм-участников в зависимости от их годового дохода и направляли эти средства фракциям ЛДП (Soukup, 1963; 749-750). Таким образом, японские бизнесмены, действуя вполне легально, получили возможность определять расстановку сил внутри партии и содействовать ее дальнейшим предвыборным кампаниям. Законодательная программа ЛДП, несомненно, реагировала на ту помощь, которую партия получала от больших концернов.

Все три иллюстрации, приведенные выше, показывают, как состоятельные элиты, с большим или меньшим успехом, пытаются влиять на действия правительства. В случае Таиланда происходящее подпадает под традиционное определение коррупции, для английского случая потребовалось бы более широкое определение, а ситуацию в Японии трудно «подогнать» под понятие коррупции в каком бы то ни было смысле. Суть не в том, что последствия каждого из случаев идентичны. Суть в том, что пути, которыми богатство как политический ресурс влияет на политику правительства, и то, коррумпированы эти пути или нет, в большой степени зависит от природы политической системы.

Если говорить только о приведенных примерах, то английская ситуация показывает, что при патримониальной организации обычной моделью является прямое получение должностей новой экономической элитой; из случая с Таиландом видно, что социальные условия, в которых находится экономическая элита, могут ограничивать набор альтернатив по достижению политического влияния; японская ситуация демонстрирует, что наличие партийной системы и организованных групп интересов серьезно воздействует на стиль и каналы достижения экономической элитой политического влияния. Заметные характеристики политических систем, устанавливая для экономической элиты параметры возможных путей влияния на формальных держателей власти, таким образом, воздействуют на сферу действия и характер коррупции. Анализ призван показать, что во многих из ныне слаборазвитых стран, представленных здесь Таиландом, число «законных» путей для богатства проникнуть во власть может быть сильно ограничено.

Еще одна иллюстрация предлагаемой здесь аналитической перспективы поможет подчеркнуть влияние на коррупцию политических изменений[17]. В соревновательной партийной системе партия, контролирующая правительство, естественно, стремится воздействовать на избирателей, чтобы они предпочли ее соперникам. В распоряжении правительства есть много способов предложить избирателям конкретные материальные стимулы; некоторые методы безупречны (например, увеличение социальных выплат, строительство новой деревенской школы), другие рассматриваются как коррупционные (например, денежный подкуп избирателей). Разновидность стимула, к которому прибегнет партия — при том, что остальные обстоятельства одинаковы — зависит от характера электората.

Если большинство избирателей демонстрируют сильную принадлежность к классу или профессиональной группе и по крайней мере средний уровень заинтересованности в политике, цель партии достаточно хорошо обеспечат стимулы, относящиеся к сектору в целом: изменения в налогообложении, уровне оплаты труда. Если же электорат привязан

сильнее к определенному региону или деревне, то более полезной, по-видимому, окажется порция «казенного пирога» («pork-barrel»)[18] (также законная, но не безупречная с точки зрения хорошего вкуса). Наконец, если в расчет идут только семейные привязанности или принадлежность к малым группам и если наиболее оправданы краткосрочные стимулы, их применение будет, по-видимому, в конфликте с законом.

Таким образом, в данной соревновательной партийной системе уровень коррупции (исключая обман и принуждение) в предвыборных кампаниях будет зависеть от природы привязанностей и временного кругозора электората[19]. Очевидно, что широкая секторальная заинтересованность сформировалась преимущественно в индустриальных странах, тогда как быстрые социальные перемены и дезорганизация, переживаемые слаборазвитыми государствами в последние десятилетия, породили электорат, который легче всего поколебать сиюминутными и индивидуальными стимулами[20]. Сталкиваясь с таким электоратом, правящие партии во многих молодых странах зачастую расширяли государственную гражданскую службу в связи с необходимостью патронажа, прибегали к незаконным стимулам или вовсе разрушали выборную систему.

Поскольку символические вознаграждения, вроде идеологии, оказались недостаточными для цементирования партийных организаций, правящие партии получили сходство с политической машиной в городах Соединенных Штатов начала века[21]. Коррупция, окружающая выборы в обеих этих системах, отражает качества электората, выступающего объектом стимулирования. Я полагаю, что коррупцию зачастую удобнее рассматривать как один из процессов политического влияния, нежели как просто злоупотребление должностью, нарушающее общественные нормы. В таком аспекте с помощью иллюстраций было рассмотрено влияние финансовых элит на действия правительства и попытки правящих партий заручиться поддержкой избирателей.

В одних условиях модели влияния проявляются в институционализированной, легитимированной форме, тогда как в других для тех же моделей характерно частое нарушение формальных стандартов официального поведения. Рассмотренные случаи показывают, что условия большинства развивающихся стран ограничивают набор легитимных путей влияния и направляют его в противозаконное русло. Более детальное и систематичное рассмотрение коррупции в контексте политического влияния предполагает, на мой взгляд, три основные аналитические задачи:

1) понять, как модель политического влияния изменяется благодаря коррупции;

2) определить эффект основных вариаций политической системы на модели и масштабы коррупции;

3) более подробно рассмотреть взаимодействие коррупции (различающейся по типу и уровню) и процесса политического развития.

Две первые задачи будут частично исследованы ниже,

тогда как третья ждет более развернутого изложения.

III.

Политологи в настоящее время хорошо знакомы с растущим корпусом теоретической и эмпирической литературы, рассматривающей процессы влияния групп интересов на законодательство. Особо пристальное внимание исследователей получили такие аспекты межгрупповой политики, как стратегии влияния, взаимоотношения между выбранными политиками и группами давления, воздействие самого законодательного процесса на модели влияния. Если использовать концептуальное различение входящей и исходящей функций политической системы, то в исследованиях, которые имеются в виду, речь идет о входящей функции.

В противоположность хорошо развитым структурам выражения и объединения основных политических интересов в индустриализованных странах Запада, менее развитые государства не предоставляют исследователям столь богатого

материала. Картина, которая получается в результате таких исследований, как правило, акцентирует следующие моменты:

1. низкая оценка эффективности политической системы гражданами, которые по этой причине воздерживаются от выражения своих требований;

2. слабость или отсутствие структур, способных организовать и сформулировать зарождающиеся интересы;

3. неразвитость широко признанных институциональных форм, с помощью которых требование может быть донесено до ответственных политиков.

Вкупе с преимущественно личным характером политических предпочтений, слабость структур интересов позволяет национальным лидерам развивающихся стран формировать государственную политику, не подвергаясь большей части ограничений, которые обычно налагают партии и группы давления на Западе. Результат слабости структур интересов — даже там, где существуют соревновательные выборы, — состоит в том, что политические требования, формирующиеся вне кругов элиты, оказывают гораздо меньший эффект на законодательство, чем это бывает в более старых, лучше организованных политических системах.

Это утверждение достаточно справедливо в отношении законотворческой деятельности, но было бы ошибкой утверждать, что общественность не имеет практически никакого воздействия на «исходящую» функцию правительства лишь потому, что в законодательной атмосфере не присутствует шум, обычно производимый группами давления. Между принятием законопроектов и их исполнением лежит совершенно иная политическая арена, которая, несмотря на свою неформальность и партикуляризм, оказывает огромное воздействие на проводимую политику.

Значительная часть способов выражения политических интересов в молодых государствах была оставлена без внимания, поскольку западные ученые, привыкшие к родным политическим системам, искали этого выражения не там, где это следовало бы делать. В менее развитых странах значительное количество индивидов и ситуативных групп активно высказывают свои требования политической системе, но не до утверждения закона, а на стадии его исполнения. Влияние на политическую систему до утверждения закона, как правило, называется «политикой групп давления» и привлекает большое внимание политологов; а влияние на стадии исполнения часто включает в себя «коррупцию» и редко трактуется как альтернативный способ выражения интересов, каковым он на деле является.

Сельские жители, которые уклоняются от налога на землю, выплачивая меньшую, хотя и незаконную сумму офицеру из Assistant District, несомненно, влияют на результат правительственной политики так же, как если бы они сформировали сельский союз и агитировали за уменьшение поземельных налогов. Подобным образом бизнесмены, защищающие свои продажи на черном рынке, приобретая протекцию соответствующих чиновников, изменяют результат политики так же эффективно, как если бы они коллективно добивались через департамент торговли прекращения государственного контроля цен. Убедительным доказательством здесь является то, что в определенных условиях более «эффективным» (термин эффективности здесь используется в смысле достижения цели за меньшие деньги) оказывается продвижение своих интересов на этапе исполнения политики, а не на этапе ее обсуждения в министерстве или парламенте. Далее приведены три примера ситуаций, в которых коррупция помогает снизить расходы.

Там, где ограниченность связей или недостаток организационных способностей препятствуют формированию групп элитой как противозаконные, его представители могут опасаться, что действие открытой группой давления уничтожит и тот маленький политический кредит, которым они обладают. Вследствие этого они могут обращаться к коррумпированию политиков или чиновников, чтобы защитить свои интересы и не допустить разрушительных политических атак более влиятельных групп. Случай с китайской общиной в Таиланде. упомянутый выше, не является уникальным.

В значительной части Юго-Восточной Азии и Восточной Африки весомая доля в торговле и индустрии принадлежит группе людей, которые остаются чужаками в глазах местного населения, даже получив гражданство. Было бы глупо, и даже самоубийственно для этих «отверженных» капиталистов стремиться к открытому влиянию с помощью организованных групп давления. Трезвый взгляд на свою собственность и цвет своей кожи побуждает их полагаться на взятки чиновникам, занимающим стратегические посты[22].

Все три ситуации, в которых уменьшение издержек достигается воздействием на закон на стадии его исполнения, типичны для слаборазвитых стран. Неразвитость структур интересов, ослабленность связей между законодательством и исполнением, существование миноритарных групп, которые фактически исключены из политического сообщества — все эти аспекты занимают существенное место в литературе, посвященной слаборазвитым государствам.

Еще одна ситуация требует специального внимания в этом контексте. Все три только что описанных примера призваны проиллюстрировать, как потенциальные политические требования к правительству могут передаваться коррумпированными путями даже при функционирующей парламентской системе. Впрочем, для огромного большинства афро-азиатских государств парламентская альтернатива становится не доступной и наличие неформальных каналов — в отсутствии открытых фиксированных процедур влияния — все более решающими. Надо заметить, что одни неформальные каналы вполне безупречны, тогда как многие другие подходят даже под узкое определение коррупции. Неформальные пути воздействия санкционируются, в полном смысле этого слова, существующими традициями; они соединяли носителей власти с желающими на них воздействовать как в доколониальный, так и в колониальный период.

Если рассматривать коррупцию как процесс политического влияния, то от нее можно ожидать наибольшего расцвета в период, когда формальная политическая система по каким-либо причинам неспособна справиться с объемом или характером требований, ей предъявляемых. Сэмюэл Хантингтон,

анализируя то, что он называет «политическим угасанием» в новых государствах, рассматривает коррупцию фактически с той же точки зрения (Huntington, 1967). Как он полагает, быстрая социальная мобилизация — урбанизация, политизация и т.п. — взваливает непосильную ношу на их хрупкие

политические институты, ведя к упадку политической конкурентности, к политической нестабильности, институциональному упадку и коррупции. Но коррупция в этом смысле не является просто отражением неспособности формальной политической системы организованно воспринять требования важных секторов общества; она также свидетельствует о разрушительной попытке огромного количества индивидов и групп развернуть политическую систему в сторону своих интересов. Те, кто считает, что их жизненно важные нужды игнорируются формальной политической системой или объявляются противозаконными, будут тяготеть к неформальному каналу воздействия, который предоставляет коррупция.

Как и в случае с американской городской политической системой, хотя формальный политический процесс выглядит жестким и запрещающим, коррупция и другие неформальные договоренности привносят в него открытость и гибкость, что сказывается в итоге на результатах политики.

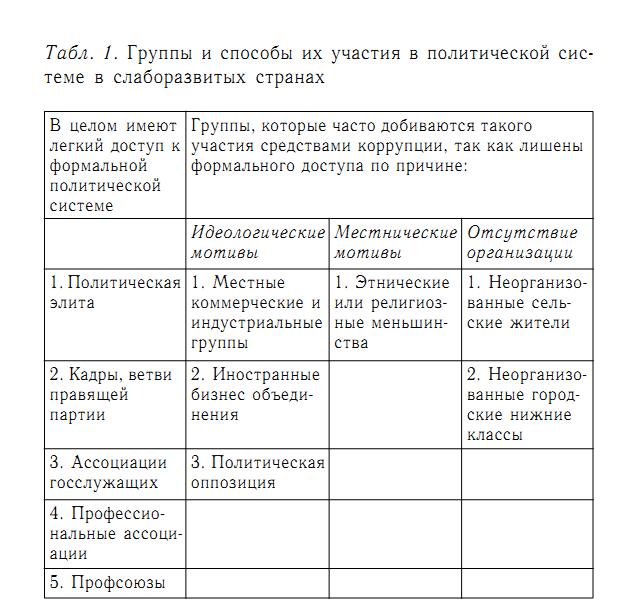

Важные политические группы, которые оказываются не представленными во власти, могут скромно «войти через черный ход». Эмпирическая оценка того, в чьих интересах в итоге осуществляется политика, будет неадекватной, если рассматривать только содержание законов и постановлений без учета, в каком направлении и в какой мере коррупция в действительности повлияла на реализацию политики. В таблице, представленной ниже, делается попытка провести разграничение между группами, которые, как правило, получают непосредственный доступ к формальной политической системе, и теми группами, которые по разным причинам вступают в политическое соревнование на менее формальном уровне (см. Табл. 1).

Эта категоризация достаточно схематична и не может с точностью подходить любому отдельно взятому развивающемуся государству; но количество случаев, в которых она вполне приемлемо описывает ситуацию, достаточно для того, чтобы обратить внимание на многообразие интересов, которые, пусть исподтишка, но могут «выиграть дело». За исключением групп, лишенных формального участия по идеологическим причинам — а они часто бывают современными и хорошо организованными — формальная политическая система является par excellence доменом, фактически монополией современного социального сектора. Сама природа формальной политической системы помещает меньшинства и неорганизованные группы в столь невыгодные условия, что они редко представлены на политической сцене.

Эта категоризация достаточно схематична и не может с точностью подходить любому отдельно взятому развивающемуся государству; но количество случаев, в которых она вполне приемлемо описывает ситуацию, достаточно для того, чтобы обратить внимание на многообразие интересов, которые, пусть исподтишка, но могут «выиграть дело». За исключением групп, лишенных формального участия по идеологическим причинам — а они часто бывают современными и хорошо организованными — формальная политическая система является par excellence доменом, фактически монополией современного социального сектора. Сама природа формальной политической системы помещает меньшинства и неорганизованные группы в столь невыгодные условия, что они редко представлены на политической сцене.

И хотя группы современного сектора также имеют доступ к неформальным средствам влияния, коррупция может внести существенные поправки в то сравнительное преимущество, которое эти группы имеют в современной политической системе, разработанной для их аккомодации.

IV.

Кому в развивающихся странах выгодна коррупция? Определить, какие группы при каких условиях больше всего выигрывают от коррупции, — задача высокой сложности. Поскольку об окончательных выводах здесь не может быть и

речи, уместнее рассмотреть, какие существенные факторы здесь действуют и как эти факторы могут влиять на распределение благ. Особенно значимыми в данном контексте представляются следующие факторы:

1. открытость или закрытость доступа к коррупции;

2. наличие или отсутствие соревновательной выборной системы; и

3. стабильность и безопасность политической элиты.

Далее рассматривается каждый фактор и его возможное влияние на модели коррупции.

«Местническая vs рыночная» коррупция

В «идеальном» случае «местническая» коррупция представляет собой ситуацию, где исключительно связи родства, привязанности, касты и т.п.[23] определяют доступ к благам власть предержащих, тогда как «рыночная» коррупция обозначает фактически безличностный процесс, в котором влияние доступно тем, кто может «заплатить»[24] больше, независимо от того, «что они за люди». В реальном мире, разумеется, едва ли присутствуют примеры таких чистых форм; гораздо чаще мы сталкиваемся со смешанными вариантами, в которых, скажем, политик готов оказывать нелегальную поддержку только членам своей этнической группы, но при этом, насколько это возможно, получает от них деньги, товары или услуги. Там, где преобладают местнические соображения, бенефициарием будет человек «со связями» (родственными, дружескими, этническими). Там, где на первом месте стоят рыночные мотивы, финансовые элиты оказываются в более выгодном положении, так как могут предложить более стимулирующую плату.

Соотношение между рыночной и местнической коррупцией и, соответственно, тип бенефициариев сильно варьируются в развивающихся странах. К примеру, в Юго-Восточной Азии на Филиппинах коррупция включает значительный компонент откровенного торга (или «сторонних платежей») в

качестве фиксированной процедуры, которая существует для всех, кто стремится получить подобную услугу. Напротив, для периода Диема во Вьетнаме характерно наличие отчетливого предпочтения католикам (бывшим северянам), хотя рыночная коррупция тоже имела место.

В той мере, в какой местническая коррупция представляет собой договоренность, основанную на критериях происхождения и индивидуальных характеристиках, а рыночная коррупция акцентирует универсальные образцы достижения цели, можно предположить, что в перспективе будут преобладать более «современные» рыночные формы. Например, в конце 18 века роль статуса в получении так называемых

«мертвых округов» теряет свое значение, начинают процветать аукционные методы; избиратели из Шорхема в 1771 г. создают «Христианский Союз», который «организовал торги по продаже парламентских кресел и распределял выручку среди электората» (Wraith and Simkins, 1963: 66). Но рассуждения о тенденциях недостаточно подтверждены нашими сегодняшними знаниями и игнорируют реальную возможность того, что влияние посредством коррупции может остаться в пространстве личных связей, поскольку такие связи не находят законного места в современной формальной политической системе.

В любом случае, различные модели доступа к влиянию, соответствующие различным типам коррупции, могут иметь совершенно разные политические последствия. Рассматривая случай с Индией, Мирон Вейнер пишет:

«…с политической точки зрения, равенство возможностей участия в коррупции зачастую даже важнее, чем уровень коррупции, так что рост числа взяток в долгосрочной перспективе не так существен, как рост коррупции по аскриптивным критериям. Если бизнесмен и сельский житель могут получить желаемое у местной администрации с помощью денежной платы, это с гораздо меньшей вероятностью может вызвать недовольство у населения, чем если те, кто хочет заплатить, обнаруживают, что кастовые и семейные связи оказываются более значимым фактором. В этом случае люди с низким социальным статусом, но с растущим материальным положением чувствуют себя бессильными и политическое недовольство склонно расти…» (Weiner, 1962: 236).

Если рыночная коррупция (а как показывают исследования, каждый подрядчик индийских железных дорог должен платить по крайней мере двенадцати чиновникам)[25] действительно менее раздражительна для публики, чем кастовый или этнический фаворитизм, это несомненно отражает преобладающей тип расслоения в индийском обществе. Коррупционные практики, благоприятные для богатых людей, независимо от их групповой принадлежности, менее раздражительны для нации, поделенной на этнические и религиозные слои, чем для общества с ярко выраженными классовыми границами.

Важно проверить, размывает или усиливает существующие общественные границы доминирующая форма коррупции; этнически-ориентированная коррупция соответственно менее разрушительна в обществе с классовой стратификацией, чем в обществе с четким этническим делением. Наконец, нельзя игнорировать то обстоятельство, что в развивающихся странах богатство и этническая принадлежность часто совпадают. Если это так, то рыночная коррупция будет стабильно благоприятствовать одной этнической группе в ущерб другой, просто потому что первая контролирует большую часть финансов. Использование богатства на практике будет иметь

тот же итог, что и местническая коррупция.

Выборная соревновательность

Наиболее существенным для выбранного аналитического ракурса следствием предвыборного соревнования политических партий является расширение арены политического влияния. Рядовые избиратели получают контроль над важным политическим ресурсом; отдадут или не отдадут они свои голоса — теперь это становится важно для тех, кто стремится управлять страной. Учитывая, что электорат не ограничивается исключительно идеологической мотивацией, можно ожидать, что он воспользуется своим правом голоса, чтобы получить определенную выгоду от борющихся за власть.

Стимулы, которые обладающие властью и стремящиеся к ней предлагают избирателям, могут подпадать и не подпадать под понятие коррупции. Если классовое самосознание и идеологические соображения важны для данного электората, обещание удовлетворительной политики может оказаться достаточным стимулом. Но если, как в большинстве развивающихся стран, преобладает желание немедленной персональной выгоды, лидерам общественных партий труднее найти подходящие средства, не нарушая формальных стандартов общественной порядочности. Короче говоря, лидеры соревнующихся партий будут скорее стремиться находить стимулы, востребованные их клиентелой, чем изменить природу этих стимулов.

Нет ничего удивительного в том, что рост коррупции, связанной с выборами в развивающихся странах, может на деле свидетельствовать о растущей эффективности демократии. Снижение уровня террора и откровенного мошенничества на выборах в Филиппинах сопровождался довольно заметным ростом числа купленных у избирателей голосов (Wurfel, 1963: 770-771) [Вурфел замечательно рассматривает роль денег на филиппинских выборах.]. Для привлечения голосов могут быть использованы некоторые материальные стимулы в виде легального патронажа и законодательства по типу «казенного пирога», но и более незаконные пути становятся неотъемлемой частью любой кампании. Неспособные более запугивать избирателей или набивать поддельными бюллетенями ящики для голосования, кандидаты и партии были вынуждены предлагать в качестве средства убеждения материальную выгоду. Решающий характер материальных стимулов в условиях отсутствия силы или обмана на определенном этапе политического развития можно видеть и в случае с городской политической системой в США.

Линкольн Стеффенс, представляя живые портреты городской политики начала XX века, показывает, что меньшее число материальных стимулов, распределявшихся в Филадельфии по сравнению с другими городами, было связано со способностью местных лидеров «достичь» результатов в выборах с помощью обмана (подлога) (Steffens, 1963: 139). Напротив, механизм действий Нью-йоркской демократической партии подразумевал «опору правительства на народное одобрение», что Стеффене называет «демократической коррупцией», замечая при этом, что «ее система подкупа дала отдельно взятому индивиду столько, сколько ни одна из изученных мной прежде» (Steffens, 1963: 203-205).

В тех ситуациях, где эффективная соревновательная партийная система переносит локус серьезных политических решений с административного на законодательный уровень, коррупция претерпевает существенные изменения. Во-первых, поскольку политики (разработчики политики) получают теперь больше влияния, чем чиновники (ее исполнители), те индивиды и группы, которые прежде стремились защитить и продвинуть свои интересы на исполнительном уровне, стараются укрепить связи с законодателями. Независимо от конкретного характера связей между группами интересов и партиями/политиками, перемена местоположения центра власти благоприятна для партийных элит: чем более значима партийная элита, тем выше ее потенциальная прибыль.

К примеру, крупные коммерческие структуры в Индии, обеспечивавшие незаконную прибавку к зарплате большому числу чиновников до периода независимости, теперь направляют часть этих средств на счета Партии Конгресса, которая имеет решающий вес в принятии решений (см. Somjee, 1963). Голландские коммерческие предприятия с концернами в Индонезии совершили подобный переход в межвоенный период, когда поняли, что их идеи проще и легальнее продвигать, вкладывая средства в предвыборные кампании в Гааге, нежели укрепляя личные связи с колониальными чиновниками в Батавии (Wertheim, 1965: 122). Эти примеры и другие подобные переходы, которые можно было бы здесь привести, подчеркивают еще один момент, относящийся к влиянию на политические решения в период усиления политических партий; в таких системах появляются новые некоррупционные каналы влияния, которых не было при господстве бюрократических систем. Когда бизнесмен дает деньги чиновнику, это, как правило, нелегальный шаг, но давать ту же сумму на предвыборную кампанию какого-либо политика считается вполне добропорядочным, при этом достигается то же влияние на решения правительства. Партийная система не только создает для групп интересов законный путь оплаты действий лиц, принимающих решения, но и дает последним возможность влиять на избирателей средствами более или менее частного характера: например, законное покровительство, законодательство «казенного пирога».

Мы вовсе не хотим этим сказать, что общий уровень коррупции (в правовом понимании термина) ниже при партийной системе. На самом деле предвыборная конкуренция превращает широкое использование незаконных средств борьбы в обычное явление. Акцент скорее нужно делать на том, что партийная система легитимирует отдельные модели влияния, которые могут проявляться лишь в форме коррупции при (нетрадиционной) бюрократии.

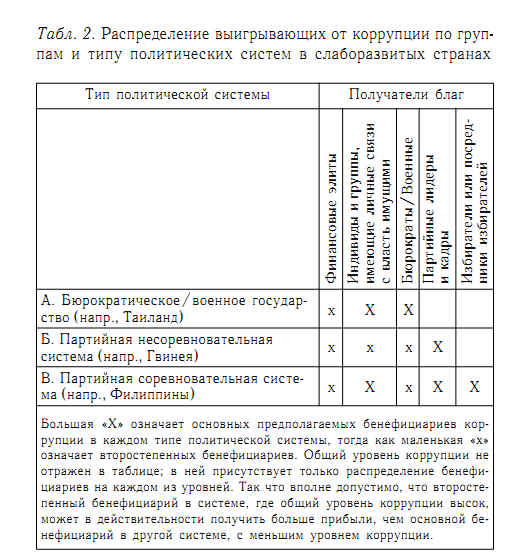

На этом этапе анализа уместным кажется попытаться суммировать изложенные варианты отношений между политической системой и моделями получения прибыли от коррупции. Табл. 2 (см. ниже), хотя и ограничена по охвату фактов и предполагает лишь достаточно общие сравнения, содержит вполне пригодное обобщение вышеприведенного анализа.

В таблице принимается как вполне реалистичное то обстоятельство, что представители правящей элиты всегда имеют определенную выгоду от коррупции. Если коррупция существует как таковая, трудно будет заглушить зов семейных и дружеских связей. Дальнейшее моделирование распределения прибыли в каждой из политических систем вкратце объяснено ниже.

В таблице принимается как вполне реалистичное то обстоятельство, что представители правящей элиты всегда имеют определенную выгоду от коррупции. Если коррупция существует как таковая, трудно будет заглушить зов семейных и дружеских связей. Дальнейшее моделирование распределения прибыли в каждой из политических систем вкратце объяснено ниже.

А) Там, где партии слабы или не существуют вовсе и где чиновники, возможно в союзе с военными, доминируют в политической системе, главными бенефициариями коррупции становятся бюрократы (военные или гражданские) и финансовые элиты.

Эта модель находит отчетливую экспликацию в Таиланде, где правящая военная/бюрократическая элита избавлена он предвыборных волнений, а не-местническая коррупция концентрируется преимущественно вокруг платежей местных и

иностранных бизнесменов, стремящихся обеспечить себе лицензии, снижение налогов, правительственные контракты и т.п. Согласно природе этой системы, главный политический ресурс в правительстве — контроль над принудительной силой, а не над голосами. Существующее распределение имеет тенденцию все сильнее скреплять военно-гражданские клики между собой и не допускать отделения потенциально конкурирующих «ударных групп»[26].

Поскольку нет никакой системы выборов, основная масса клиентелы сосредотачивается рядом с теми, кто контролирует силовые структуры; нет нужды использовать средства бизнес-сообщества на укрепление предвыборной коалиции; также и законодательство «казенного пирога» не является решающим фактором. Государственная система с доминирующей бюрократической/ военной структурой и характерная для нее модель коррупции становятся все более распространенными, так как упадок политических партий при наличии мощного штаба офицеров и сильной централизованной бюрократии приводят как раз к их возникновению. Достаточно вспомнить хотя бы такие молодые государства как Пакистан, Индонезию, Гану, Бирму и Дахомей [Бенин], которые сегодня подпадают под такую классификацию. В некоторых из этих стран, особенно в Бирме, экстенсивная национализация фактически вытеснила независимую финансовую элиту, превратив коррупцию в преимущественно «домашнее» явление.

Б) Промежуточный случай — партийный режим без соревнования на выборах — встречается все реже. В качестве примеров приходят на ум Тунис, Танзания, Гвинея и Гана до переворота, хотя гибель многих подобных режимов в последнее десятилетие делают категорию как таковую достаточно эфемерной[27].

Характерная для этих режимов руководящая роль партии и попытка усилить ее означает, что лидеры партии и ее кадровый состав получают существенную долю дохода от каждого акта коррупции. Партия не только политизирует, как правило, многие решения, которые могли бы иначе восприниматься как административные вопросы; партии часто необходим значительный запас благ, способный путем распределения сплотить ее ряды и преодолеть центробежные силы этнического, семейного, регионального и т.п. характера. Многие

из этих благодеяний могут быть оказаны законным порядком; многие нет. В том случае, когда режим приближается по своей сути к индивидуальному политическому механизму (например, как в Гане до переворота), у коррупции больше шансов для распространения, нежели тогда, когда идеология

(например, в Тунисе) тоже играет организующую роль.

Дальнейшая классификация таких режимов, влияющая на тип коррупции в каждом случае, связана с тем, насколько для режима характерен плебисцит. Можно ожидать, что доход от коррупции будет более широко распределяться там, где стремление заручиться общественной поддержкой делает необходимым удовлетворение частных требований, чем там, где такая поддержка не требуется и не вознаграждается.

Наконец, я показал, что финансовая элита, по видимости, получит в рассматриваемом случае меньше дохода, чем при других двух типах режимов. Эта оценка в меньшей степени основывается на априорных основаниях, в большей же — на факте, что такие режимы обычно отдают предпочтение развитию государственного сектора в ущерб частному. При таких условиях размер и влиятельность неправительственных финансовых элит существенно уменьшены.

В) Власть имущий (или претендент) в соревновательной электоральной системе, как было замечено выше, занимает положение крайне отличное от того, которое занимает обладатель власти в бюрократическом государстве. Тогда как у последнего нет особенных оснований распределять награды

так, чтобы они поддерживали его связи с несколькими влиятельными группами, у первого есть сильное побуждение «наградить» лиц, контролирующих выборы, так как это может решительно повлиять на их исход. Зачастую поощрение может принимать и часто принимает форму программ локального развития, законодательства «казенного пирога» и законного патронажа[28], но столь же типично и использование незаконных стимулов. Последнее особенно характерно для малоразвитых стран, где партикуляристские поощрения особенно убедительны.

Чем оживленнее соревнование на выборах, тем больше вероятность усиления распределительных действий[29]. Выборы, как правило, имеют результатом «всё или ничего», и неясность результата только повышает ставки; когда скачки приближаются к финишу, значимость дополнительного доллара

осознается все отчетливее (Heard, 1960: 68). Доступ финансовых элит к влиянию в такой ситуации — как коррумпированному, так и законному — практически гарантирован, поскольку партиям и кандидатам необходимо пополнять фонды для ведения предвыборных кампаний.

В получаемом треугольнике взаимоотношений политик выступает в роли посредника, который в ответ на помощь финансовых элит проводит их политическую линию и который отдает часть получаемых средств электорату, у которого он «берет в аренду» свою властную должность. Эти взаимодействия могут включать или не включать коррупционные формы[30].

Замечательный пример коррупции в условиях выборной соревновательности мы видим на Филиппинах. Расходы на предвыборную кампанию здесь самые высокие в мире по отношению к среднедушевому доходу населения (1,6% —1967) и составляют 13% от государственного бюджета (Wurfel, 1963: 761). Реалистичный подсчет должен включить также огромные средства «казенного пирога», используемые в предвыборных целях (400000 песо на сенатора; 200000 на конгрессмена), и выплаты для 10-20% избирателей, которые реально продают свой голос (Wurfel, 1963: 763). Вурфел дает живое описание процесса перераспределения:

«Для кандидатов в президенты, вице-президенты и сенаторы возрастающая доля всех затрат, теперь практически половина всех расходов, приходится на выплаты местным группам и индивидам, а также «лидерам» кандидатов, то есть верным конгрессменам, губернаторам и мэрам. Впрочем, благодаря конгрессменам, губернаторам и мэрам более двух третей поощрений уходит к их заместителям, т.е. мэрам, муниципальным советникам, в их округа или к деревенским главам, к их друзьям, родственникам и другим возможным сторонникам» (Wurfel, 1963: 761-762).

Значение этого фильтрующего эффекта можно оценить по тому, что рядовой работник в обмен на голос получает эквивалент своего месячного дохода (Wurfel, 1963: 769). Финансовые элиты предоставляют (открыто и тайно) большую часть предвыборных средств, зная, что удовлетворение краткосрочных материальных запросов бедного электората становится ценой продолжения той политики, которая позволяет процветать их экономическим предприятиям. Соединения высоко соревновательных выборов, сильной экономической элиты, не связанной с правительством, и электората, который уже не лоялен автоматически к своим властям, но еще не выработал достаточно крепких горизонтальных, классовых или профессиональных привязанностей, делают Филиппины своего рода образцом коррупции с выборной основой[31].

Сплоченность и безопасность элиты

Уже давно признана связь между надежностью механизма аренды и эксплуатацией официального поста. Продажа должностей в 17 веке признавалась более благоразумной, чем их сдача в аренду, поскольку покупатель как бы получает долю в долгосрочном предприятии. Арендатор же, напротив, стремится выжать из своей позиции все возможное в течение выделенного ему ограниченного периода времени, не задумываясь о долгосрочных эффектах. Городские политические системы в США начала века демонстрируют похожие различия в использовании должностей.

С одной стороны, дезорганизованность и неустойчивость чикагской системы привела к такому свирепому хаосу, что, согласно Стеффенсу, бизнесмены

«пошли в городской Совет, чтобы свести разгул шантажа к благопристойному и систематическому взяточничеству» (Steffens, 1963: 165).

Ясно, что хаос достиг таких масштабов, что напугал «гусыню, несущую золотые яйца». Напротив, система Ашбриджа в Филадельфии была настолько прочна и централизована, что могла эффективно контролировать и направлять коррупцию, защищая свои долгосрочные интересы (Steffens, 1963: 152.)[32]. Представляя себе больший временной горизонт, система Ашбриджа заботилась и о здоровье гусыни.

Скрытая аналогия с экономическим предприятием вполне уместна в этом контексте. Городские политические механизмы в США рассматривались как бизнес предприятия (Banfield and Wilson, 1965: 1 15), а на Филиппинах партийный лидер однажды сравнил либеральную партию с корпорацией, где все члены — держатели акций, а дивиденды выплачиваются в зависимости от того, кто сколько вложил[33]. Нельзя ожидать от благоразумного бизнесмена стремления к долгосрочным выгодам

там, где преобладают нестабильность и неопределенность, в этом случае он скорее будет инвестировать в краткосрочные коммерческие сделки и поддерживать высокую ликвидность — что, собственно, и делают многие в развивающихся странах.

Политические предприниматели действуют в очень похожей манере. Когда их пребывание в должности не обещает быть долгим и кажется ненадежным, они стремятся к быстрым выгодам; когда их положение относительно стабильно и долгосрочно, им целесообразнее сохранить экономическую базу и максимизировать прибыль «на весь период поездки»[34]. Внимание к долгосрочным выгодам сильно зависит от сплоченности или централизованности политической элиты. Коррупция скорее будет более масштабной и хаотичной там, где неконтролируемые коалиционные партии или бюрократические группировки делят власть в период нестабильности, чем там, где политическая элита представляет более эффективную иерархию.

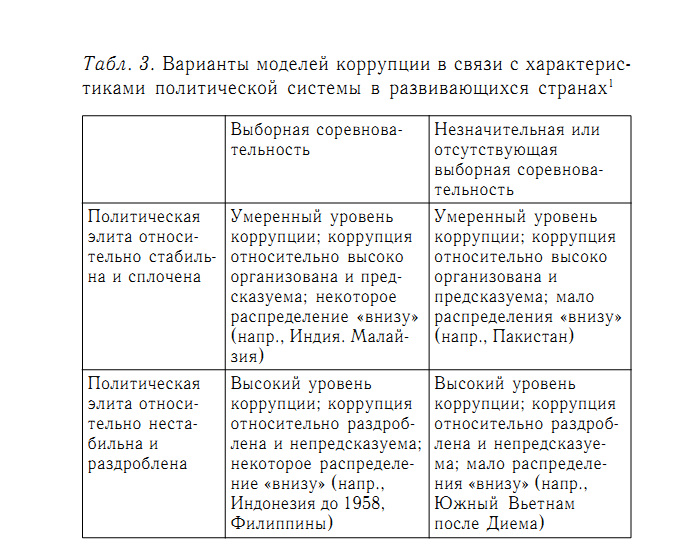

Суммарное влияние сплоченности элиты, надежности и выборной соревновательности на образцы коррупции в развивающихся странах показано ниже в Табл. 3. Хотя при рассмотрении лишь двух дихотомических вариантов упускается множество существенных вариаций, выделенные черты близки определенным эмпирическим моделям во многих развивающихся странах. Стабильность и сплоченность элиты представляются важными независимо от существования выборной соревновательности. В Индонезии коалиционный характер кабинета министров до 1958 г. и ненадежная опора парламентской системы привели, в значительной степени, к анархичным моделям коррупции. Внутри таких кабинетов миноритарные партии — особенно те, у которых есть основание считать это, возможно, своим последним шансом во власти — выступали «главными оппортунистами» (Feith, 1962: 422). Долгосрочные эффекты такой обстановки становятся хорошо понятны из популярного рассказа того периода:

Стабильность и сплоченность элиты представляются важными независимо от существования выборной соревновательности. В Индонезии коалиционный характер кабинета министров до 1958 г. и ненадежная опора парламентской системы привели, в значительной степени, к анархичным моделям коррупции. Внутри таких кабинетов миноритарные партии — особенно те, у которых есть основание считать это, возможно, своим последним шансом во власти — выступали «главными оппортунистами» (Feith, 1962: 422). Долгосрочные эффекты такой обстановки становятся хорошо понятны из популярного рассказа того периода:

«В 1957 г. я услышал следующую историю. Китайский торговец из Менадо (Северный Целебес) рассказал другу в Джакарте о своем намерении вернуться в Менадо.

— «Но почему? Я слышал, что ты уехал оттуда после революции, потому что здесь ты мог лучше поставить свое дело?»

— «Да, в те дни. Но теперь ты знаешь, как это бывает… Здесь в Джакарте мне нужно заплатить пяти чиновникам, чтобы получить лицензию, а в Менадо достаточно дать взятку одному лейтенанту» (Wertheim, 1965: 127).

Напротив, до недавнего времени относительно стабильное электоральное большинство у Партии Конгресса в Индии, похоже, приводило к более умеренной и упорядоченной коррупции[35]. Подобное различие между хаотичной коррупцией и более упорядоченными договоренностями, но в зависимости от наличия/отсутствия выборной соревновательности мы видим соответственно в Южном Вьетнаме и Пакистане. Относительная стабильность режима генерала Аюб Хана предотвратила анархическую коррупцию, которая характерна для слабых, раздробленных политических режимов Сайгона[36] [37].

В заключение следует задать о коррупции тот же вопрос, который обычно задают о любом другом политическом процессе: кто, что и как получает от коррупции? Анализ коррупции как процесса политического влияния, особенно в случае с менее развитыми странами, обещает существенно изменить не только изучение самой коррупции, но также подходы к анализу исходных «результатов» реализации политики.

Вопрос о том, присутствуют ли элементы коррупции в различных моделях политического влияния зависит, как было показано, от многих структурных и правовых особенностей политической системы. Соблюдение жестких административных принципов, рост государственного сектора и центральная роль бюрократических элит в принятии ключевых решений — все это сужает легальные возможности влияния на формирование политики. Модели влияния, которые могли бы найти законные способы выражения в условиях работающей партийной системы, в большинстве развивающихся стран сводятся к использованию методов, нарушающих формальные стандарты общественного поведения. Более пристальное изучение возможностей политического влияния, легитимированных или запрещенных в определенный период времени вследствие изменения общественных норм и политической структуры, еще более определенно помещает изучение коррупции в контекст политического развития.

Коррупция, представляя собой важное средство воздействия на политику на стадии ее реализации, может приводить к серьезным изменениям в общем процессе формирования государственной политики. Таким образом, фокусирование исключительно на законодательном процессе рискует серьезно искажать реальную модель политического влияния там, где воздействие на исполнительном уровне принимает внушительные масштабы. В менее развитых странах определенное число групп, лишенных возможности открытого влияния по различным причинам, тем не менее, посредством коррупции участвуют в конечных результатах политики. Таким образом, любая попытка точно оценить распределение влияния внутри политической системы определенно должна учитывать давление как в течение законодательного процесса,

так и на фазе исполнения принятого закона.

Попытки определения эмпирически, кто и что получает от коррупции, в значительной мере зависят как от характера политической системы, так и от характера политической элиты. В этом контексте мы рассмотрели три наиболее важные переменные (соотношение «рыночной» и «местнической» коррупции; уровень стабильности и безопасности политической элиты; присутствие или отсутствие электорального соревнования) и предположили, каким является их вероятное воздействие на характер, уровень и распределение коррупционного дохода.

Очевидно, что невозможно определить эффект коррупции на политическую интеграцию, распределение доходов или экономический рост без того, чтобы сначала выяснить, кому, каким образом и какой вариант коррупции выгоден. А поскольку образцы получения выгоды зависят, в свою очередь, от типа политической системы, она должна стать объектом подробного изучения.

Частые переходы от партийной выборной модели к военным/ бюрократическим режимам, характерные в последнее десятилетие для молодых государств, демонстрируют нам соответственное изменение коррупционных моделей. У новых режимов, в противоположность предыдущим, необходимость широкого распределения поощрений не столь велика.

Не встречая никакого электорального давления, коррупция по большей части концентрируется вокруг консолидированных группировок, в центре которых оказываются командующие вооруженными силами.

В ряде случаев правящие верхушки, имеющие надежную позицию, упорядочивают коррупцию, налагают на нее определенные ограничения; в случаях с менее стабильными правителями, преобладают более гоббсовские варианты. В любом случае, как в стабильном, так и нестабильном варианте, военный/бюрократический вариант коррупции, по-видимому, становится всеобщей моделью[38].

Литература

Banfield. Edward C. and Wilson, James Q. (1965) City Politics. Cambridge.Mass.: Harvard University Press.

Baterina. Virginia F. (1955) A Study of Money in Elections in the Philippines // Philippine Social Sciences and Humanities Review. Part I, XX, 1 (March). P. 39-86. Part II. XX. 2 (June). P. 137-212.

Feith, Herbert (1962) The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.

Greenstone, J. David (1966) Corruption and Self Interest in Kampala and Nairobi // Comparative Study in Society and History, VIII (January). P. 199-210.

Greenstone, J. David (1966) Corruption and Self-interest in Kampala and Nairobi // Comparative Studies in Society and History, VIII, 2 (January). P. 199-210.

Harrison, J.F.C. ed. (1965) Society and Politics in England: 1780—1960. New York: Harper.

Heard. Alexander (1960) The Costs of Democracy. Chapel Hill, North Carolina: University of North Carolina Press.

Hofstadter, Richard (1955) The Age of Reform. New York: Random house.

Huntington, Samuel P. (1967) Political Development and Political decay. In: Welch, Claude E., Jr. ed. Political Modernization: A Reader in Comparative Political Change. P. 207-241.

Key.V.O. (1936) The Techniques of political Graft in the United States. Chicago: University of Chicago Libraries.

Leys. Colin (1965) What is the Problem about Corruption? / / Journal of Modern African Studies, 3, 2. P. 215-230.

Mayes, Charles R. (1957) The Sale of Peerages in Early Stuart England // The Journal of Modern History. XXIX, 1 (March). P. 21-35.

McKitrick. Eric L. (1957) The Study of Corruption // Political Science Quarterly, 72, 4 (October). P. 502-514.

McMullan, M. (1961) A Theory of Corruption // The Sociological Review (Keele), 9 (July). P. 132-152.

Monteiro, John B. (1966) Corruption: Control of Maladministrtion. Bombay : Manaktalas. P. 20.

Nye, J.S. (1967) Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis / / American political Science Review. LXI. 2 (June). P. 4l7-427.

Riggs. Fred W. (1966) Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Policy. Honolulu: East-West Center Press.

Santhanam, K. (1964) Report of the Committee on prevention of Corruption. Delhi: Government of India, Ministry of Home Affairs.

Skinner, G. William (1958) Leadership and Power in the Chinese Community of Thailand. Ithaca: Cornell University Press.

Somjee. A.H. and G. (1963) India. In: Rose. Richard and Heidenheimer, Arnold J., eds. Comparative Studies in Political Finance // A Symposium, Journal of Politics, 25, 4 (November). P. 686-702.

Soukup, James R. (1963) Japan. In: Rose. Richard and Heidenheimer. Arnold J., eds. Comparative Studies in Political Finance // A Symposium, Journal of Politics, 25, 4 (November). P.737-756.

Steffens. Lincoln (1963) The Shame of the Cities. New York: Hill and Wang.

Swart, K.W. (1949) Sale of Offices in the Seventeenth Century The Hague: Martinus Nijhoff.

Tilman, Robert (1967) Administration. Development, and Corruption: The Emergence of Black-Market Bureaucracy. A paper presented to the Southern Political Science Association annual meeting. November.

Wade, John (1820) The Black Book. London.

Wertheim. W.F. (1965) East-West Parallels: Sociological Approaches to Modern Asia. Chicago: Quadrangle Boks.

Wiener, Myron (1962) The Politics of Scarcity. Chicago: University of Chicago Press.

Wilson , James A. (1966) Politis in Thailand. Ithaca: Cornell University Press.

Wraith, Ronald and Simpkins, Edgar (1963) Corruption in Developing Countries. London: Allen and Unwin.

Wurfel, David (1963) The PhliCines. In: Rose. Richard and Heidenheimer, Arnold J., eds. Comparative Studies in Political Finance // A Symposium, Journal of Politics, 25, 4 (November). P. 757-773.

Zolberg. Aristide R. (1966) Creating Political Order: The Party States of West Africa. Chicago: Rand McNally.

Перевод M. Сергеева

Источник. «Борьба с ветряными мельницами? Социально-антропологический подход к исследованию коррупции» (2007). Ред. Олег Паченков, Ирина Олимпиева. С.17-56.

Примечания

[1] Статья James С. Scott «The Analysis of Corruption in Developing Nations» была опубликована в журнале Comparative Studies in Societies and History, Vol. 11, № 3 (Jun.. 1969), pp. 315-341.

[2] Цит. no: New York Times, April 22, 1968, C. 28.

[3] Цит. no Monteiro, 1966: 20.

[4] Между 1610 и 1640 гг. примерно половина всех доходов короля имела источником продажу должностей. Подробную дискуссию об этой административной модели в Европе см.: Swart, 1949.

[5] Например, в Англии, до вступления в действие Акта о Перераспределении 1885 г., парламентское кресло можно было заполучить, подкупив электорат небольшого округа, а впоследствии — благодаря крупному взносу в политическую партию. «Многие купцы, отплывшие в Индию из Манчестера, находили, что взятки так же эффективны в Палате Общин, как в Калькутте, и иногда они объединялись, чтобы купить голоса целого округа» (Wraith and Simpkins, 1963: 67). От должности, естественно, ожидали соответствующий доход.

[6] Наиболее детальная, но не вполне беспристрастная работа — Wraith and Simkins, 1963. См. также McMullan, 1961: Wertheim, 1965: 103-31; Greenstone. 1966; Leys, 1965; Nye, 1967. Также отдельные места у Wiener. 1962.

[7] В первую очередь следует назвать работы: Key, 1936; Hofstadter, 1955: Bantield and Wilson, 1965.

[8] Этот взгляд особенно очевиден у М. McMullan (I960 и Wraith and Simkins (1963).

[9] Осторожную формулировку такого узкого взгляда на вопрос находим у J.S. Nye (1967: 419):

«Коррупция есть поведение, отклоняющееся от формальных обязанностей, присущих общественной роли, в интересах частного (личного, семейного, группового) материального или статусного благополучия: или нарушающее правила, запрещающие определенные виды влияния в частных интересах».

[10] См. John Wade (1820), цит. в: Harrison, 1965: 93-98.

[11] Те, кто знаком с Американскими практиками в этом отношении, согласятся, что похожие модели мы можем наблюдать на Филиппинах. Я добавлю, что нелегко будет убедить индийского или малазийского чиновника, что эти модели не «коррумпированы».

[12] После разделения права собственности и управления в современных корпорациях, в таких случаях владельцы пакетов акций обязаны приносить особые заявки акционеров. Тем не менее, с введением ограниченной ответственности «коррупция» в частном бизнесе стала серьезной проблемой на Западе.

[13] Частный сектор предотвращает многие случаи коррупции благодаря ценовой системе. Относительная редкость продукта или услуги в частном секторе повышает их стоимость, тогда как стандарты распределения в государственном секторе обычно определяют таким вещам как лицензии и франшизы цену значительно ниже того, что они могут принести на свободном рынке. В таких условиях часть разницы между рыночной стоимостью и официальной как раз и предлагается чиновникам в форме взятки. То есть коррупция часто является показателем того, что рынок проник в области, из которых он официально исключен. Анализ этих вопросов см. у Tilman, 1967.

[14] Хотя большинство коррупционных действий предполагает наличие двух сторон, чиновник, нарушающий правила, может заключить контракт, скажем, с самим собой, в свою пользу. Здесь один человек выступает в обеих ролях. Кей называет это «авто-коррупцией» (Key, 1936: 391).

[15] См. Swart, 1949: chapter 3 и Mayes, 1957. Wraith and Simkins (1963: 55-86) также включают небольшой обзор. Предположение о том, что в этот период богатство, прежде чем породить политическую власть, должно было «превратиться» в статус, справедливо далеко не во всех случаях.

[16] Полный обзор этих моделей можно найти у Skinner, 1958. Краткие описания см. у Riggs, 1966: 245-254.

[17] Еще одна статья, которой я занят в настоящее время, более подробно коснется коррупции и политического развития.

[18] Мероприятие, проводимое правительством для завоевания популярности (прим. ред.).

[19] Едва ли нужно говорить о том, что оппозиционная партия находится в очевидно невыгодных условиях, стараясь поколебать скептически настроенный электорат, ориентированный на быструю материальную прибыль. Все блага, которые она может предложить, относятся к будущему.

[20] Вариант «казенного пирога» также широко распространен в развивающихся странах, особенно в сельской местности. Многие программы по развитию села, действующие в молодых государствах, правильнее анализировать как организации, призванные обеспечивать патронаж и предвыборные стимулы, а не поднимать продуктивность сельского хозяйства.

[21] Замечательную дискуссию по этим вопросам см. в: Zolberg, 1966: 160—161. См. также Banfield and Wilson, 1965: 337-340.

[22] Небольшую дискуссию по поводу восточноафриканской модели см. Greenstone, 1966: 199-210. О контрастирующих южноафриканских образцах: Riggs, 1966 и Baterina, 1955 (описание практик в Таиланде и Филиппинах).