Ещё один из малоприятных аспектов «европейской цивилизации» — человеческие зоопарки или, мягче, этнографические коллекции, дитя натуралистической ошибки, позднее родившей расизм. Они расцвели в XIX-XX вв., но начались раньше, в XVI-XVII веке, вместе с ботаническими садами и зоопарками: тогда же родился расизм — социальные различия биологизировались, начали объясняться как плод долгой селекции, вроде межпородных различий у лошадей и собак, затем эту объяснительную схему перенесли на инородцев и иноверцев (впервые в Испании католических королей, давшей на этой основе расовый антисемитизм и исламофобию). Это же любопытство родило кунсткамеры, собрания «инвалидов и уродов»: неслучайно народы неевропейского облика также воспринимались «уродливыми» и шаржировались в театрах.

Так, изначально в итальянском театре масок Арлекин был примерным аналогом монголоида. В начале XVIII века Тосканский герцог Козимо III подарил одному из князей Голицыных мальчика-кастрата из Пизы. Прожив несколько лет в Московии, он вернулся в Тоскану и оставил записки о Москве. В них он и пишет об Арлекине:

«На кого похож калмык? То ли калмыки происходят от Арлекина, то ли сделавший маску Арлекина был знаком с ними и взял их за образец»,

- пишет [Филипо] Балатри [кастрат Петра Великого]. Те же записи о внешности калмыков, которая уподобляется маске героя Commedia dell’Arte, мы встречаем и на страницах стихотворных воспоминаниях Балатри:

«Две дырки вместо носа, губы не разглядишь, лицо широкое и плоское. Куда тебе с ним соревноваться, выдумщик маски Арлекина?!»

Наряду с прочими этнографические коллекции собирал удивительный дегенерат Великий Герцог Тосканский Козимо III. Материал ниже рассказывает о его попытке купить «калмыка, татарина или черкеса» в России и параллельных им — в Речи Посполитой. Московских подданых продавать за границу было нельзя, а вот инородцев, захваченных в плен казаками и обращённых в рабство — очень даже; в работорговле донские и запорожские казаки отличились не меньше крымских татар. В подавляющем большинстве случаев европейцы не захватывали рабов, а покупали у туземных властей, на которых лежит своя часть ответственности, увы, ныне невидимая из-за токсичного и антинаучного самобичевания западной академии, производящей большинство исследований подобных сюжетов (следствие гегемонии левоблядей).

Игорь Дубровский

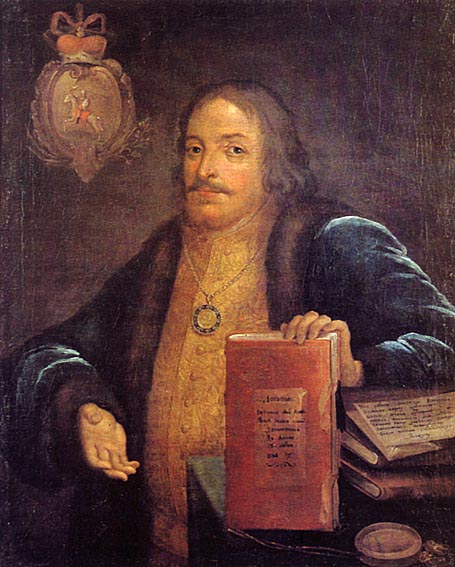

Посольство дьяка Василия Тимофеевича Постникова в Англию, Нидерланды, Тоскану и Бранденбург в 1687–1688 годах можно смело отнести к числу не самых изученных страниц истории.

Речь, напомню, идет об одной из дипломатических миссий, отправленных в Западную Европу по итогам «Вечного мира» с целью отыскания союзников и материальной помощи для войны с Турцией.

Разберем один эпизод посольства В. Т. Постникова, а именно его обещание прислать великому герцогу Тосканскому калмыка. Хотя он выглядит незначительным, для тосканского двора, он остался болезненным воспоминанием на долгие годы. Реконструировав эту историю на основе переписки канцелярии великого герцога, мы сможем перейти к главному: рассмотрению дескриптивной силы таких свидетельств и методики работы с ними. Но начать хотелось бы издалека. Предисловий, отступлений, объяснений в конечном счете получится больше, чем самого материала. Это закономерно и правильно, ибо поможет составить правильную картину.

Правившего в Тоскане отпрыска дома Медичи Козимо III Россия как таковая интересовала мало или, лучше сказать, не интересовала совсем. На первый взгляд, этому тезису противоречит немало фактов. Потому обо всем придется рассказать по порядку. Как глава государства, давно включенного в борьбу с турецкой экспансией в Средиземноморье, он следил за новостями об участии России в войне с Турцией. Такую информацию великий герцог Козимо III черпал из сообщений своего московского агента Франческо Гваскони. Внутриполитических событий корреспондент касался эпизодически, когда требовалось уточнить, какие силы и лица являются в России верховной властью 22 .

Едва ли не единственный случай, когда великий герцог проявил внимание к русской жизни, обнаруживает кругозор на уровне Марко Поло. Жизнь в России представляется вечной борьбой с холодом и может быть интересна опытом такой борьбы. В письме от 24 марта 1694 года Козимо III спрашивает Франческо Гваскони, не шьют ли в России

«меховых чулок и туфель, которые были бы достаточно теплыми».

Если их

«кроят хорошо, так что они не сковывают ногу и не уродуют ее» («né la rendessero goffa, e difforme»),

он просит

«прислать ему такие к будущей зиме, поскольку сильно страдает от холода в конечностях» 23 .

Безусловно желанными правителю небольшого итальянского государства представлялись личные отношения с могущественными царями огромной северной страны. В течение восьми лет — с ноября 1689 по ноябрь 1697 года — Козимо III не оставлял попыток преподнести царям Ивану и Петру подарок — несколько пузырьков с водой, которая собиралась в гробнице св. Николая в Бари и считалась целебной. Несмотря на все меры предосторожности, пузырьки без конца бились в пути. Когда это случилось в четвертый раз, во Флоренции на эту затею махнули рукой24 . Хотя переслать подарок так и не вышло, нельзя не отметить точности его выбора.

Русские дворяне, оказавшиеся в Италии в 1697–1698 годах, неизменно стремились к мощам св. Николая в город Бари и везли оттуда бутыли чудотворной воды, которую там раздавали всем желающим в любых количествах 25 . Культ св. Николая пользовался в России особой популярностью, о чем на Западе сообщали многие писатели. Но столь удачный дар — находка не Козимо III, а его предшественника на троне, великого герцога Тосканского Фердинанда I, в чьем письме царю Борису Годунову от 12 мая 1603 года мы находим такие строки:

«Посылаю [вашему величеству] святую воду, чудесным образом исходящую из тела св. Николая и являющуюся наилучшим средством почти от всех болезней» 26 .

Козимо III, следовательно, лишь повторяет жест своего прадеда. Другие случаи присутствия темы Московии в корреспонденции правителя Флоренции и его канцелярии связаны с его учеными интересами и покровительством наукам. Так, Козимо III увлекался иностранными языками и побуждал к занятию языками других 27 . В этой связи нельзя не вспомнить внимания Козимо III к языку «московитов». В первой половине 80‐х годов XVII века агенты великого герцога Тосканского безуспешно разыскивали для него по всей Европе словарь и грамматику русского языка. В их поле зрения попал также знаток русского языка — проживавший тогда в Гамбурге русский врач («московит») Генрих Келлерман, — и зондировался вопрос о его приглашении ко двору Козимо III, чего, впрочем, не случилось.

Судя по тем материалам, которые нам удалось собрать, правитель Флоренции желал иметь в своем окружении знатоков лингвистических редкостей, как то финский язык, язык Московского государства, «иллирийский» язык жителей Дубровника и другие 28 .

Еще одним замыслом великого герцога, касавшимся России наряду с другими странами, был затеянный им сбор сведений о существующих во всем известном мире, «куда дошла торговля», единицах измерения веса и длины, а также денежных системах. В июле 1683 года его канцелярией была разослана просьба о присылке соответствующих образцов более чем двадцати агентам, находящимся в разных уголках Европы и Средиземноморья. Купцу Джоакино Гваскони из Амстердама, имеющего в Москве родного брата Франческо Гваскони, поручалось собрать такие сведения, кроме

«всех областей Фландрии и Нидерландов», также «во всех областях, подвластных Московскому государству, и его пристанях на Каспии и Белом море».

Ответы, полученные во Флоренции, содержали, в частности, узкие полоски бумаги, демонстрирующие меры длины, с пояснительными надписями: «русский аршин» («questa è la misura dell’arsina di Moscovia»), «шведский альн», «польский локоть» и т. д. 29 Новая попытка собрать такие сведения была предпринята полтора десятилетия спустя, и информатором снова выступал обосновавшийся в Москве флорентиец Франческо Гваскони 30 .

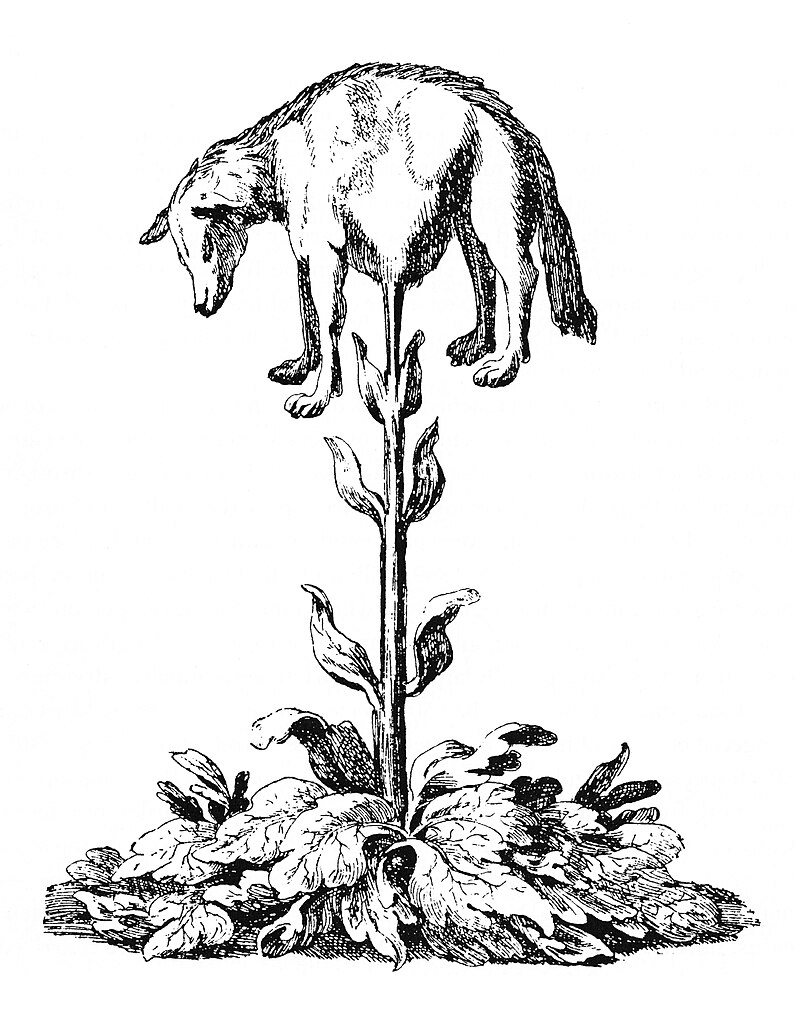

В нескольких письмах, полученных и написанных великим герцогом и его канцелярией, говорится о мифическом полурастении-полуживотном баранце31. Легенда о существовании этого чуда природы складывалась на протяжении средневековья. Герберштейн был первым, кто перенес ее действие в заволжские степи. После него о баранце с той или иной степенью доверия упоминали многие западные авторы, в том числе писавшие о Московском государстве. Как ни странно, сочинения о Московии не сыграли в нашем случае никакой роли.

Козимо III смотрит на эту историю глазами ревнителя наук и практикующего агронома. Он активно занимался разведением редких и экзотических растений, а поддержка исследований и ученых была его кредо. Его содействие ученым-ботаникам в конце его правления увенчалась основанием старейшего в Европе Флорентийского ботанического общества. Первым разговор о баранце завел русский почтмейстер Андрей Андреевич Виниус. Пользуясь служебным положением, он состоял с Козимо III в тайной переписке. Желал угодить своему корреспонденту, он предложил прислать ему в подарок мех чудесного существа, похожий на овчину.

Занятно, что в качестве источника сведений о баранце почтмейстер приводит труд знаменитого ученого своего времени А. Кирхера о магнетизме. Между тем именно этот автор в легенду верить отказывался и относил баранец к растениям 32 . Великий герцог Тосканский интереса к шкуркам не проявил, а просил передать А.А. Виниусу свою просьбу снабдить его семенами баранца и инструкцией, в какую землю их сажать и как потом за растениями ухаживать. Шкурок баранца, подозрительно напоминающих овчину, в коллекциях европейских ученых обращалось много. Когда же речь зашла о семенах, А. А. Виниус немедленно выяснил, что рассказ о баранце «был неприкрытой басней» 33 .

Известный факт посвящения великому герцогу Тосканскому Козимо III курляндцем Яковом Раутельфельсом своего сочинения о Московском государстве в настоящий момент нельзя уверенно прокомментировать. Обширный материал о пребывании автора в Италии и Флоренции, к сожалению, пока не собран и не исследован. В общих чертах дело пока выглядит так. Раутельфельс стал писать книгу о Московии по собственной инициативе до своего появления во Флоренции. Много лет сочинитель безуспешно пытался найти издателя для своего труда. Внимание, которого великий герцог удостоил преподнесенную ему рукопись, заключалось в том, что она была помещена в публичную библиотеку. О ее издании в Падуе несколько лет спустя позаботились другие люди 3

Не испытывая любопытства к России как таковой, Козимо III живо интересовался ее азиатскими окраинами. В сентябре 1682 года через своего секретаря он просит братьев Гваскони прислать ему из России описание сухопутного пути в Китай 35 . Десять месяцев спустя во Флоренции был получен сверток с пространным повествованием о поездке в Китай некоего русского посла в переводе на голландский язык, подробной картой Сибири и сопроводительным письмом А.А.Виниуса 36 . Хотя следов присланного сочинения в библиотеках Флоренции найти не удается, описание А.А.Виниуса не оставляет сомнений в том, что рассказ и карта принадлежали Николаю Спафарию.

Не могу сказать, при каких обстоятельствах завязалась похожая переписка правителя Флоренции с известным голландским ученым Витсеном. В письме Николааса Витсена великому герцогу Тосканскому из Амстердама от 4 декабря 1697 года и ответном письме великого герцога из Флоренции от 31 декабря 1697 года 37 говорится о присылке последнему карты Сибири и обещании прислать книгу, содержащую описание тех же территорий, когда она будет опубликована, — мы догадываемся, что речь идет о втором издании труда Витсена «Северная и Восточная Тартария», на самом деле увидевшем свет лишь много лет спустя, а именно в 1705 году.

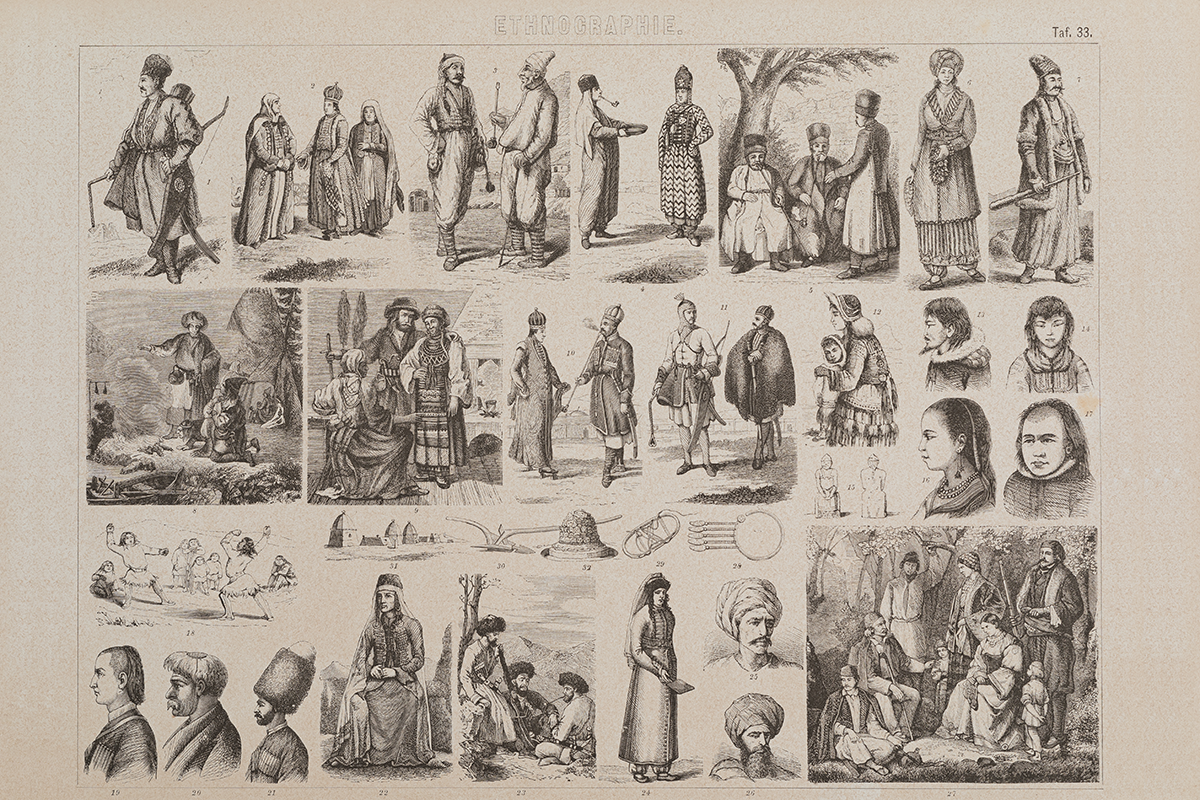

Интерес великого герцога к столь отдаленным землям был прежде всего этнографическим. Первой мыслью и заботой Козимо III в этой связи была его этнографическая коллекция, составленная из представителей неевропейских народов и украшавшая быт его двора. Ее пополнение всякий раз требовало больших трат и хлопот, которые растягивались на годы, если не на десятилетия. Нелишним будет привести пример такой покупки, показывающий не только эти трудности, но и то, что это были за рабы, чего ради их собирали и какими качествами тем полагалось обладать.

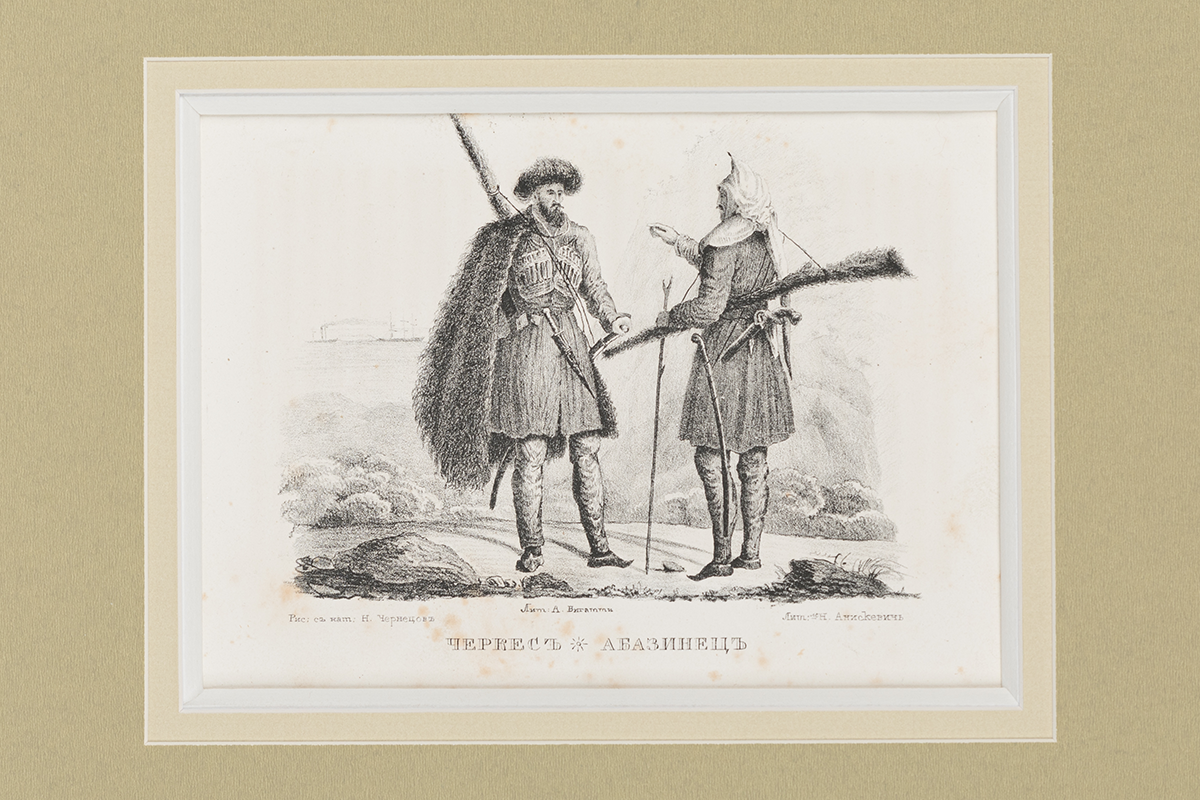

Так, в целую эпопею вылилось приобретение в России черкеса. Первые известные мне документы, сообщающие о существовании подобного задания, которое было дано московскому жителю Франческо Гваскони, относятся к лету 1682 года 38 . Последний в своем ответном письме от 18 июля того же года объяснял, что черкесы в России имеются, но что это свободные люди, а не выставленные на продажу рабы. Исключение составляют пленные, которые бывают захвачены в их собственной стране в ходе набегов казаков и крымских татар. «Купить одного», продолжает Франческо Гваскони, ему пообещал некий друг,

«который планирует вскоре отбыть на татарскую границу».

На обороте страницы есть приписка секретаря великого герцога с краткой информацией о том, что на это письмо велено ответить, и, в частности, сказано, что черкес должен иметь при себе два комплекта одежды: один наряд черкесский, какой носят в его стране, другой — дорожное платье, которое нужно, чтобы поберечь первое 39 . Это распоряжение повторено в черновике письма аббата Аполлонио Бассетти от 22 сентября 1682 года из Флоренции Джоакино Гваскони в Амстердам для передачи его брату Франческо в Москву:

«Если у вас будет такая возможность, для путешествия по Европе оденьте его [черкеса] на его [черкесский] манер, однако снабдите его еще одним запасным костюмом, сшитым по моде страны черкесов, со всем, что к нему прилагается» 40 .

Тут можно сразу оговориться, что «все прилагающееся» к национальным костюмам включало также национальное оружие, навыки обращения с которым живые экспонаты этнографического музея властителя Тосканы были призваны демонстрировать. Еще год спустя сам Козимо III в письме Франческо Гваскони от 5 октября 1683 года уточняет, какого возраста и нрава раб ему нужен:

«Что до татарина [то есть черкеса, о ком идет речь], я бы хотел, чтобы нрав он имел легкий, по натуре был податливым и невинным, насколько это возможно, но прежде всего не был порочным и дурным, ибо, окажись он человеком с большими недостатками, то и мне он ни к чему. И лучше, если он будет немного грамотен, то есть научен читать и писать, как это делается в его стране. Впрочем, если такого навыка у него не окажется, ничего страшного. Желательно, чтобы он оказался не настолько юн, отчего потом он быстро забудет свой природный язык, но и не таким тугодумом, что не сможет овладеть нашим. Потому наиболее подходящим будет возраст от 18 до 20 лет» 41 .

О своей готовности приобрести для Козимо III «молодого черкеса» позднее сообщал во Флоренцию А.А.Виниус. Вчитываясь в строки его письма, мы догадываемся, что А.А.Виниус, вероятно, и был тем безымянным другом Франческо Гваскони, обещавшим ему содействие в деле покупки черкеса, и пишет ровно об этом 42 . В канцелярии великого герцога данного факта недопоняли и, видимо, рассудили, что раздобыть черкеса московский агент сумеет сам, а любезному почтмейстеру Виниусу лучше дать другое задание. Потому Козимо III через своих секретарей ему отвечал:

«На самом деле мне хотелось бы иметь татарина-якута из той части Татарии, которая ближе к побережью Ледовитого океана, либо [местного жителя территории, которая соседствует] с побережьем восточного океана, то есть из Даурии или страны гиляков [вероятно, нивхов. — И. Д.], кои находятся к северу от Китая, поскольку эти народы и области самые отдаленные и неизвестные нам».

Пожелания великого герцога о том, какой инородец ему нужен, отчасти повторяют то, что мы уже слышали. Они явно носят устойчивый характер:

Пожелания великого герцога о том, какой инородец ему нужен, отчасти повторяют то, что мы уже слышали. Они явно носят устойчивый характер:

«Я хотел бы иметь жителя тех мест, — пишет он Виниусу, — который мог бы и умел о них что‐то рассказать, а потому желательно, чтобы сказанный человек был не мальчик, а мужчина таких лет, чтобы у него имелось немного опыта и знания своей страны, дабы поведать о ее достоинствах и обычаях. Потому, очевидно, будет в самый раз, если ему окажется от 18 до 24 лет и он будет научен хорошо обращаться с луком, оружием тех племен, коим они пользуются как для войны, так и для охоты» 43 .

Для вывоза раба за границу требовалось разрешение от правителей страны. Первоначально Франческо планировал вывести черкеса из страны тайно, посадив его на корабль в Архангельске, откуда в Ливорно отплывали караваны «икорных судов» (в итальянском языке такого слова не было, и в нашей корреспонденции о них говорится описательно: «le navi di Arcangelo portatrici de Caviali» или «le navi d’Arcangelo co’ i Caviali»; но в голландском специальное обозначение было: «kaviaarschepen»), флотилии, груженные тюками юфти и бочками рыбьей икры. Эти планы нарушил один инцидент.

16 июля 1683 года Франческо Гваскони писал из Москвы:

«Несколько недель назад [«alle settimane passate»] польский посланник тайно вывез подобного татарина в Польшу, и друзья или родственники сказанного татарина подали его царскому величеству жалобу».

«Сказанный царь повелел написать об этом [вопиющем случае польскому] королю»,

видимо выразив ему свое неудовольствие, ибо посланник, естественно, представлял персону своего монарха. История эта как минимум не совсем точно рассказана, ибо царей в России на тот момент было два. В то же время известно, что польский посланник Ян Зембоцкий побывал в Москве в конце мая — начале июня 1683 года и, судя по всему, мог быть замешан в таком скандальном происшествии.

После вышедшего скандала вывозить раба контрабандой («a cavarli di contrabando») было невозможно, и Франческо Гваскони просит великого герцога Тосканского обратиться к царям с официальной просьбой 44 . Козимо III согласился прислать такой документ. Послание повелителя Флоренции было

«помещено в небольшую шкатулку… как того требовала торжественность данного письма, написанного величественным образом золотыми буквами и завернутого в драгоценную ткань» 45 .

Когда в январе следующего года величественный документ прибыл в Москву, выяснилось, что вручить его царям нет никакой возможности, ибо письмо было адресовано царям «Петру и Ларкину» 46 или, согласно другому свидетельству, «Петру и Ланкину» 47 .

Аналогии поискать можно, но нельзя сказать, что они сильно нам помогут. Итальянские писатели конца XVI века Антонио Чиккарелли и Маркантонио Чаппи называют Ивана Грозного красивым и странным именем «Гролазильо». Отгадка, в данном случае, лежит на поверхности. Знающий немного палеографию легко сообразит, что «Grolasilio», по‐видимому, является ошибочным прочтением итальянизированного написания имени царя «Gio. Basilio» 48 . Впрочем, другой казус оставляет нас в недоумении. Речь идет о публикации в двух немецких «летучих листках», выпущенных в 1563 году, вымышленного письма правителя России с объявлением войны польскому королю Сигизмунду Августу 49 .

Русский царь, который должен являться Иваном Грозным, называет себя в этом документе: «Nephtalinio», точнее — еще более темным определением: «Wir Nephtalinio von des grossen Gottes vnnd seiner gewaltigen Reich Stathaltung Nicola» 50 . Существует также большое количество списков латинского перевода данного письма, где царь фигурирует под обозначением: «Nos Natalinus Dei et Regni eius Vicarius potens». Отметим удивительную свободу обращения с личным именем: «Нефталиний» и «Наталин» весьма далеки фонетически. Надо оговориться, что эти латинские списки никто до сих пор не собирал и не исследовал, и потому суждение о них может быть пока только предварительным.

Я некогда внимательно сопоставил четыре ватиканских копии 51 . Никаких особенных различий между ними я не нашел. Эти четыре списка представляют «одну редакцию», история которой от нас ускользает. Латинский перевод при этом до того неловок, что его вторичный характер по отношению к немецкому оригиналу не вызывает сомнений 52 . Вторичны также все остальные реплики документа.

Австрийский историк Карл Воцелка связывает интересующее нас письмо «Нефталиния» с группой немецких печатных листков, содержащих вымышленные послания турецких султанов с объявлением войны христианским правителям. Это пропагандистские материалы, к фабрикации которых по косвенным признакам была причастна канцелярия германского императора. На протяжении XVI и XVII веков таких печатных газет автор насчитывает полтора десятка 53 . Три из них хронологически предшествуют нашим, и в них нельзя не заподозрить возможный образец нашего документа. Эта аналогия в самом деле помогает понять в письме «Нефталиния» ряд деталей, но никаких намеков на происхождение имени русского властителя в этих текстах я не увидел. Тем не менее, как это бывает с историком, помощь приходит с неожиданной стороны. Лишь в первой из трех этих газет имя турецкого султана Сулеймана Великолепного приведено корректно:

«Wir Sultan Solleyman von des grossen Gots im hymmel genaden» 54 .

В другой раз «Сулейман» превращается в «Соломона»: «Soldan Sallomon» 55 . В третий — в «Вольтмана»: «Von des grossen Gottes gnaden im Himel / Wir Woltman» 56 . Вывод отсюда надо сделать следующий: личные имена иноземных правителей в подобных пропагандистских текстах так неустойчивы, что остается усомниться в их важности. Искать в этих ворохах рассыпающихся звуков какую‐то этимологию или литературные аллюзии — пустое занятие. Чтобы отсылать к чему‐то внятному, имена не могут быть настолько зыбки. То же касается русского царя «Ларкина» или «Ланкина», чье имя флорентийцам не удается повторить два раза одинаково. Тут отсутствует не знание, а само желание знать, что‐то запоминать о «Московии».

Переделка письма великого герцога Тосканского потребовала времени. Его подданные действовали оперативно. 7 апреля 1684 года Джоакино Гваскони высылает во Флоренцию из Амстердама образец титула русских царей, полученный им из Москвы от своего брата Франческо 57 . Черновик нового письма Козимо III был готов 1 мая 58 . В Москве, напротив, дела делались неспешно («sendo anco l’ordino di quell’governo la lunghezza nelle resolutioni»), — говорится в связи с этой историей в письме Джоакино Гваскони секретарю Аполлонио Бассетти от 2 марта 1685 года 59 . По словам Франческо Гваскони, он получил новое послание своего государя для передачи царям 16 июля 1684 года и немедленно вручил его «первому министру» князю В. В. Голицыну 60 .

В ответном письме царей Ивана и Петра, которое оказалось написано только на следующий год; оно датировано 8 апреля 1685 года — эта информация подтверждается:

«Прошлогo 192 году июля в 17 день объявил в нашем Государственном посольском приказе Нашие Царственные Большиe печати и Государственных Великих посольских дел оберегателю Ближнему Боярину и Наместнику Новгородцкому князю Василью Васильевичу Голицыну Подданной Ваш Франц Гвасконий лист Ваш» 61 .

Сразу ответа ему дано не было («sopra di che all’ora altro non mi replicorno»), а затем Франческо Гваскони пришлось уехать по своим обычным торговым делам на ежегодную Архангельскую ярмарку, откуда он вернулся в Москву только в декабре. После этого он еще несколько месяцев обивал пороги Посольского приказа с просьбой ответить на письмо его государя (буквально так: «sono più volte stato appresso l’Istesso primo Ministro per pregarlo della Risposta delli Serenissimi Czari alla lettera di Vostra Altezza») 62 .

Русские власти, казалось бы, имели возможность услужить великому герцогу и преподнести черкеса ему в подарок, однако они даровали ровно то, о чем их просили, а именно:

«Оказуя к вам Грондуке Нашу Царского Величества любовь поволили Ему Францу такова черкеской породы человека в нашем Царского Величества Государстве изыскать и в службу вашу отпустить» 63 .

Очевидно, в Московском государстве не просчитывали внешней политики даже на пару лет вперед. Не прошло и двух лет, как 18 марта 1687 года Франческо Гваскони сообщал из Москвы во Флоренцию о грядущей миссии В. Т. Постникова:

«К нашему светлейшему великому герцогу Тосканскому также направлен посланник, однако сначала ему велено ехать ко дворам Бранденбурга, Голландии и Англии, так что он сможет появиться не так скоро» 64 .

Раздобыть черкеса еще долгие годы не удавалось, хотя Франческо Гваскони испробовал разные пути.

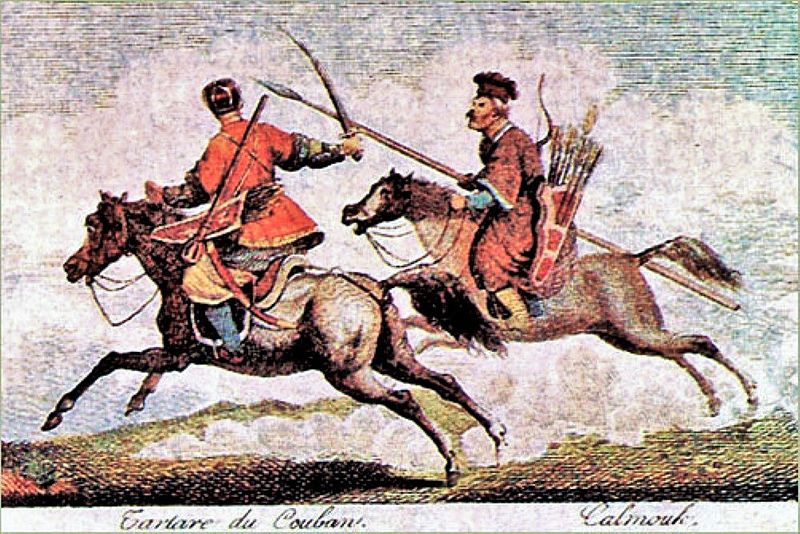

«Что касается татарина-черкеса, коего ваше высочество уже давно желает иметь, — сообщает он великому герцогу Тосканскому из Москвы в апреле 1687 года, — как я писал вашему высочеству в прошлый раз, я велел купить мне одного такого наилучших достоинств в Астрахани, но до сих пор это мое поручение не смогли исполнить. Мне написали, что найти черкеса в этих краях очень трудно, и я решил искать его другим образом. Я сговорился за сто талеров с одним из предводителей казаков, которые ежегодно совершают набеги в те страны, дабы он раздобыл мне там одного» 65 .

Но лишь 3 октября 1690 года московский агент смог, наконец, отчитаться о том, что посадил черкеса на корабль, отплывавший из Архангельска 66 .

15 февраля следующего года на борту одного из икорных судов черкес прибыл в Ливорно. По свидетельству команды, юноша был покладистый и помогал морякам в их трудах. Звали его Караша (с ударением на последнем слоге) 67 . Очевидно, этим словом тот отвечал на все непонятные ему вопросы и охотно соглашался, что все «караша». Отметим любопытную деталь: южнорусский или московский выговор с характерным аканьем. До своего отъезда в Италию черкес несколько месяцев прислуживал приезжавшему в Москву Джоакино Гваскони. Два года спустя Джоакино писал во Флоренцию секретарю великого герцога:

«Если вы его увидите, то передайте ему поклон от Ефима Карповича» 68 .

Помимо русского, «татарин» говорил «по‐турецки» 69 . В числе отосланного вместе с ним во Флоренцию имущества фигурировало несколько комплектов одежды («altra di Dammaschino», «due altre ordinarie») на немалую сумму свыше 25 рублей, кажется, бурка («un mantello alla tartara»), «два лука со стрелами и всем полагающимся» и прочее 70 . Мы догадываемся, что эти вещи предназначались для представлений. Не ясно, ждал ли Козимо III прибытия своего черкеса в Ливорно или оказался там случайно, но представление для него было устроено в тот же день. Татарчонок скакал на лошади и стрелял из лука. Очевидцы отметили его искусство 71 . Один финн, присланный великому герцогу несколькими годами раньше, не вынес переезда, запил, сошел с ума и был отправлен в богадельню 72 .

Черкес Караша, напротив, влился в новую жизнь. Теперь его имя было: синьор Франческо Мария де Медичи. Нельзя не заподозрить в этом насмешки над младшим братом Козимо III, губернатором Сиены и кардиналом, звавшимся точно так же.

«Он поистине заслуживает титула синьора»,

— отзывается о черкесе без малого три года спустя аббат Бассетти 73 . При этом его служба великому герцогу Тосканскому оставалась прежней, о чем говорит переписка «синьора Франческо Мария» со своим старым хозяином, московским жителем Франческо Гваскони. В конце 1693 года последний через своего брата Алессандро извещал об отправке новоявленному Медичи заказанных им стрел. Коробочка («una cassettina») со 160 стрелами обошлась флорентийской казне в 17 1⁄2 дукатов. Их доставка, которую предстояло оплатить отдельно, должна была осуществиться на икорных судах, обычно достигавших берегов Тосканы в феврале 74 .

К сожалению, нет ясности, что именно «синьор Франческо Мария де Медичи» просил у Франческо Гваскони в письме, которое тот получил в начале 1697 года, однако со слов Алессандро, служившего в этой коммуникации передаточным звеном, можно понять, что речь шла о приобретении в России

«вещей, заказанных ему для службы [черкеса] их светлейшему благодетелю»75 .

Это могли быть снова стрелы взамен изломавшихся либо черкесский костюм, которому тоже уже было пора сноситься.

* * *

Судя по одной бумаге, властями Тосканы был ловко вброшен пробный шар. В черновике одной из инструкций о приеме В. Т. Постникова от 22 февраля 1688 года содержатся такие строки:

«Если те [русские] подали бы знак, что желают преподнести его высочеству меха и т. п., [секретарю Бассетти следует] дать понять, что он это ценит, но что мехов, подаренных послами, [в казне великого герцога] много и что его высочество скорее хотел бы получить в подарок мальчишку татарина-калмыка, или черкеса, либо одного из тех [татар], что живут ближе Катаю».

В черновике инструкции, составленной на следующий день, 23 февраля, читаем:

«Его высочество также дарит ему [В. Т. Постникову] негра, коего пошлют ему завтра, поскольку еще не готово его платье».

Общение с русскими осуществлялось на немецком языке. В немецком переводе данной инструкции, который также сохранился, два–три слова переданы четче:

«Мавр… прибудет из Ливорно завтра. Он не прибыл сегодня по той причине, что для него изготавливают новую одежду» 76 .

Эти подробности собираются для нас воедино благодаря письму Бассетти Алессандро Гваскони от 29 мая 1688 года:

«Что касается Московии, его высочество хотел бы, чтобы вы поставили сказанного синьора Франческо [Гваскони] в известность о том, как русский посланник, последний раз бывший при этом дворе, проявил интерес к прекрасному черному рабу, которого он увидел в Ливорно, и великий герцог тотчас его ему подарил. В ответ посланник пообещал, что, как только он достигнет своей страны, послужит его высочеству тем, что раздобудет для него татарина-калмыка, в чем он давал слово и клялся, со словами, что распорядится передать того синьору Гваскони. В настоящий момент его высочеству угодно, чтобы синьор Гваскони был в курсе сказанного, дабы быть готовым его принять, а также напомнить о нем сказанному посланнику, если тот позабыл. А буде возможно, его высочество очень хотел бы, дабы синьор Гваскони намекнул посланнику, что здесь были бы особенно рады одному из тех татар, которые обитают ближе всего к царству Катай или Китай, если такого можно заполучить» 77 .

Не все в этом описании гладко. Мы помним, что чернокожий невольник, в действительности, не мог привлечь внимания В.Т.Постникова в Ливорно, поскольку находился при особе великого герцога в Пизе. Значит, последовательность событий была другой. Почему я заостряю на этом внимание? В процитированном письме аббат Бассетти представляет дело таким образом, что русский посланник и великий герцог Козимо III вступили в отношения, которые мы знаем как обмен дарами. Бассетти хочет сказать, что, получив дар, В. Т. Постников не может уклониться от ответного дара. На это можно заметить, что об ответном даре заранее не договариваются, не берут по поводу него клятв и не напоминают о них потом. Сказанное больше походит на сделку, мимикрирующую под отношения дара в надежде, что это придаст договоренности дополнительную силу.

Если в случае сделки личные качества и отношения не могут считаться релевантными, то обмен дарами ставит их в центр внимания.

Первое впечатление о царском посланнике как о человеке было скорее благоприятным.

«Субъект он весьма смышленый и бойкий, — делился Бассетти в письме от 27 февраля, — хотя не совсем чуждый варварства своей страны».

Продолжение этой мысли с неожиданной прямотой открывает нам глаза на наболевшее:

«Сколько можно, чтобы всякий раз, как их синьорам [русским царям] вздумается к нам посылать, наш светлейший государь [великий герцог Тосканский], начиная завидовать тамошнему обхождению, терял расположение к нам [своим слугам]» 78 .

Нельзя не поразиться забывчивости пишущего: посланники из Московии были во Флоренции трижды в правление отца Козимо III, но после его восшествия на престол до В. Т. Постникова не приезжали ни разу. Напомнить В. Т. Постникову о его обещании удалось нескоро. 20 июля 1688 года Франческо Гваскони отвечал из Москвы:

«Упомянутый посланник еще не вернулся из посольства… Потому в этом году он не успеет передать мне [калмыка], чтобы можно было отослать того обратным рейсом с [Архангельской] ярмарки в Ливорно, и лучше подождать будущего года, поскольку такой путь [через Архангельск] кажется мне наилучшим, самым надежным и простым» 79 .

Тем временем Франческо Гваскони сам должен был отправляться на Архангельскую ярмарку. Их встреча и разговор смогли состояться только следующей зимой. Первый опыт общения с В. Т. Постниковым Франческо Гваскони описывает так:

«Я отправился к нему и умолял его выполнить свое обещание. Он обнаружил такую готовность, но говорит, что сначала ему следует получить разрешение от их царских величеств, что он доложил о своем деле тотчас по прибытии и что, когда такое разрешение будет ему дано, он постарается купить сказанного татарина и передаст его мне».

Мы уже выяснили, что сказанное не отговорки. Для вывоза раба требовалось разрешение, и быстро такие дела в Москве не делались. Франческо не мог этого не помнить. Но он неожиданно заявляет в этой связи о необязательности русских и своих сомнениях в искренности намерений В. Т. Постникова:

«Хотелось бы верить, — трагическим тоном оканчивает Франческо свое известие, — что он это исполнит, ибо я упрекнул его в том, что ему следует сделать все от него зависящее, дабы сдержать слово, данное государю, от которого он видел столько добра, и он мне это пообещал. Но, поскольку эти люди не считают важным исполнять обещания, неизвестно, можно ли в это верить» 80 .

Вероятно, разрешение было вскоре получено, поскольку на его отсутствие В. Т. Постников больше не сетовал. Говорил он с Франческо любезно, отчего снова показался ему порядочным человеком.

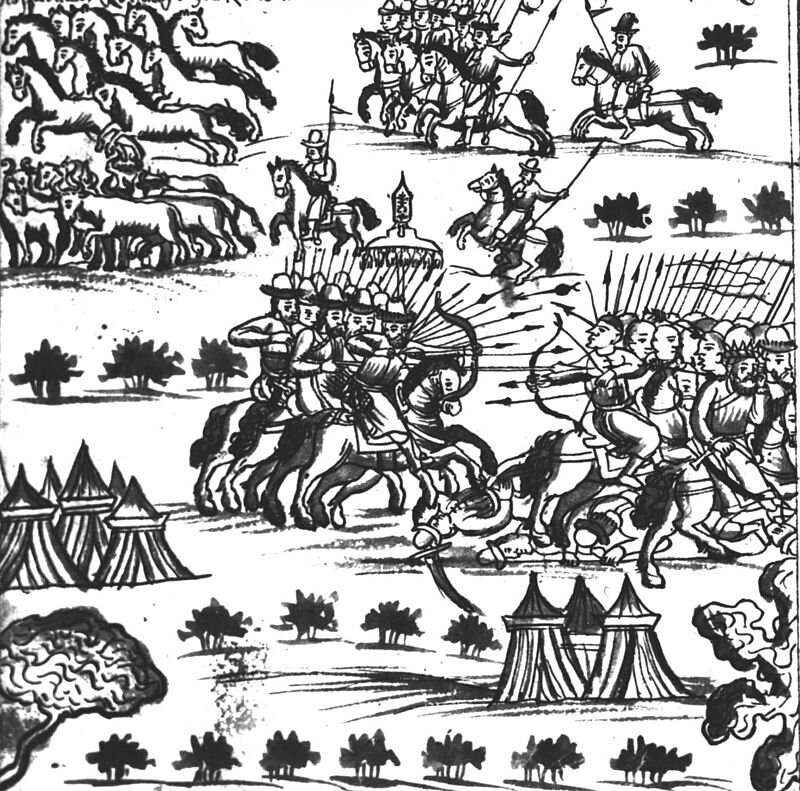

Калмыцкая конница преследует хана Кучума. Фрагмент рисунка «Ремезовской летописи», конец XVII — начало XVIII в.

В начале весны, 22 марта 1689 года, Франческо Гваскони сообщал:

«Посланник, бывший при дворе светлейшего великого герцога нашего синьора, еще не передал мне татарина-калмыка, обещанного его высочеству. Он со мной любезен и уверяет меня в своем желании сделать это, едва ему представится случай устроить такую покупку. В настоящий момент подобной возможности нет, ибо в этом году [калмыков] на продажу не приводили» 81 .

Череда увещеваний, с одной стороны, и посулов с другой, растянулась на годы.

«Что до татарина-калмыка, коего желает иметь его высочество, — доносит Франческо Гваскони еще два года спустя в письме от 29 мая 1691 года, — московский посланник, который был во Флоренции, мне обещает, что передаст его мне до моего отъезда в Архангельск [на ежегодную ярмарку], коего оттуда я затем отправлю [кораблем] в Ливорно» 82 .

Но ни в этот раз, ни потом никакого калмыка для великого герцога Тосканского В. Т. Постников так и не передал.

После нескольких лет бесплодных надежд покупку калмыка перепоручили самому Франческо Гваскони. Переписку тосканского двора вообще отличала большая сдержанность в выражении отрицательных чувств 83 . Обиды угадываются в фигурах умолчания. Возможно, в связи с этой историей о посольстве В. Т. Постников во Флоренции предпочитали не вспоминать. О том, что при этом о нем думали, кажется, можно судить по строчкам письма Джоакино Гваскони аббату Бассетти от 20 июня 1692 года:

«Что касается калмыка, если бы тот хапуга посланник [«quel scrocco di Inviato»], приезжавший сюда в последний раз, захотел бы его послать, то он смог бы это сделать. Но жадность и неблагодарность, других слов не подберу, стали причиной того, что этого не случилось».

О возможности купить в Москве калмыка Джоакино рассуждает с такими подробностями, которые заставляют подумать, что он делится знаниями, полученными им в ходе его поездки в Россию двумя годами раньше:

«Если бы его высочество захотел одного, думаю, в Москве его можно купить дешевле, чем стоил черкес, так как их [калмыков в Москве] больше [«sono più comuni»] и время от времени их привозят на продажу» [а можно было съездить в Воронеж, где рабский рынок много обширней. Прим.публ.].

При этом он оговаривается, что как рабы калмыки не слишком‐то и хороши: потеряв свободу, «обычно впадают в тоску»; к тому же «от природы они часто склонны к воровству» 84 .

Уверяя власти Флоренции в том, что калмыки в Москве продаются, Джоакино покрасовался своей осведомленностью, но при этом подвел брата. Его московский брат Франческо, кому перепоручили это задание вместо В. Т. Постникова, тоже его не исполнил. С весны 1693 года нарастающее неудовольствие в его адрес сначала угадывается по косвенным признакам, а именно Алессандро Гваскони, через кого шла переписка, раз за разом энергично пытается сказать о том, что их брат посвящает данному делу надлежащие усилия 85 . В письме от 3 июля 1694 года Бассетти взрывается:

«Его высочество перестал понимать, отчего ваш брат синьор Франческо за два года и больше, сколько его умоляют, не нашел возможности приобрести для него калмыка. Его высочество полагает, что [за столь долгий срок] подобных случаев там не могло не представиться» 86 .

Алессандро объяснял задержку тем, что его брат, очевидно, не смог отыскать калмыка «удовлетворительной наружности» 87 . Вероятно, эта отговорка имеет в виду пожелание великого герцога иметь калмыка «рожей пострашнее».

«Не забудьте про калмыка, но [примите к сведению, что] мне нужен самый безобразный»,

— читаем мы напоминание в черновике его письма Франческо Гваскони от 24 марта 1691 года 88 . Два года спустя в письме от 21 марта 1693 года Бассетти вновь передает просьбу Козимо III купить ему

«настоящего калмычонка, который был бы самым безобразным, с характерными чертами лица, которые уродуют внешность этого народа и делают ее в наших глазах монструозной, ибо только это и интересует его высочество» 89 .

Надо ли понимать сказанное буквально? Ничего, кроме азиатских скул, тому уже не было нужно? Неужели к этому моменту этнографический интерес великого герцога так неожиданно сузился и военно-этнографических спектаклей со скачками и стрельбой из лука при его дворе больше не устраивали? Не будем спешить с выводами. Впереди у нас еще много материала. Заметим только, что раздобыть ребенка с чертами монголоида, очевидно, было намного проще, чем взрослого мужчину, способного представлять свой народ в полной мере.

При тосканском дворе в конце концов уверились в том, что в деле присылки калмыка Франческо Гваскони, подобно В. Т. Постникову, не желает приложить достаточных стараний. То, что претензия по этому поводу в резкой форме была высказана лишь однажды, а после разговор вернулся в привычное русло, отнюдь не значит, что во Флоренции своему агенту это забыли. Повторюсь, существовавшие представления о приличиях оставляли мало места для демонстрации раздражения. Факт монаршего неудовольствия при этом всем участникам коммуникации был понятен без лишних слов. Прислушаться к такому мнению о Франческо как о человеке ненадежном и необязательном вынуждают также упреки, звучавшие в его адрес со стороны его братьев в другой связи. Старшие Гваскони регулярно бранили младшего брата Франческо за отсутствие аккуратности в ведении порученных ему торговых операций.

Из-за этого возникали ситуации, грозившие испортить отношения с важными торговыми партнерами. Об одном из таких уважаемых купцов Джоакино пишет:

«Он остервенело кричит, что, мол, тот [Франческо] не может прислать положенные бумаги».

Со слов собравшей такой материал Риты Мадзеи, мы знаем, что подобное случалось с Франческо постоянно. Она комментирует это так:

«В его багаже изначально был опыт работы в семейной фирме, полученный в юности. Ее ритмы не позволяли откладывать наведения порядка в торговой отчетности и требовали пунктуально отвечать на письма корреспондентов еженедельно. С течением лет воспоминания о том, “как делаются дела”, настолько стерлись, что в конце концов Франческо навлекает на себя упреки братьев Джоакино и Алессандро. Уйдя с головой в другой мир, где дисциплина “идеального купца” в итальянском стиле не была местным явлением, он с трудом мог проворачивать дела» 90 .

Ниже мы увидим, что та же атмосфера неспешного течения жизни, царившая в Польше, по мнению флорентийцев, мешала своевременной присылке калмыков оттуда. Такое объяснение проваленного задания мы согласны принять в качестве правдоподобной гипотезы, но не более того. Франческо продолжает твердить об отсутствии возможностей. В письме на имя секретаря Бассетти от 25 июня 1695 года Алессандро Гваскони сообщал о брате:

«Он не преминет следовать велениям его светлейшего высочества, как он сделал бы [все от него зависящее] для покупки татарина-калмыка, будь у него случай услужить его высочеству. В настоящий момент, однако, существует мало шансов [«scarse le occasioni»] для таких приобретений, поскольку между московитами и этими татарами теперь мир. Но он хотел бы продолжить [уделять этому вопросу] должное внимание» 91 .

4 февраля следующего года:

«Затем расскажу вам, что на этой неделе я получил письмо от моего брата Франческо из Архангельска от 8 октября. Он мне сообщает, что он не смог исполнить приказ светлейшего благодетеля об отправке татарина-калмыка, не найдя удовлетворительного [«non avendo trovato da sodisfarsi»] из‐за редкости этого народа в Москве, но что он непременно продолжит прилагать усилия, дабы тем самым послужить его высочеству, если это когда‐нибудь окажется возможным» 92 .

Кому и чему здесь верить? В данном случае, у нас нет оснований доверять одним утверждениям и отказывать в достоверности противоположным. Как было на самом деле, имея только эти материалы, мы знать не можем.

Фоном этих неудач были успешные примеры получения тосканским двором калмыков из Польши, а также более поздние случаи присылки калмыков из России. При дворе Козимо III такие сравнения делали, мотали на ус, ничего не забывали, но в переписке его канцелярии с братьями Гваскони по каким‐то причинам об этом практически не говорилось. Кажется, единственный раз Бассетти обмолвился о том, что польский король ожидает прибытия «татарина-калмыка, предназначенного для его высочества» Козимо III, в своем письме

Алессандро Гваскони от 16 сентября 1690 года.

«Ваша милость может себе представить, — продолжает секретарь, — каким бесценным подарком было для него это известие, ибо речь идет о том, что его высочество так давно ищет и желает получить» 93 .

Эти слова явно предназначались для передачи В. Т. Постникову и служили напоминанием о его обещании. Документы о связях Тосканы и Польши знакомы мне лишь фрагментарно. В частности, я не могу сказать, о каких фактах говорится в только что процитированном письме. Расскажу о том, что знаю.

Об отправке из Польши во Флоренцию нескольких калмыков, подаренных правителю Тосканы польским королем Яном Собеским, мы узнаем из переписки Козимо III с секретарем польского короля Томмазо Таленти в 1685 и 1686 годах. По словам письма секретаря Таленти из Варшавы от 7 марта 1685 года, он собирается выслать великому герцогу «одного или двух калмыков», коих он описывает так:

«Они прелестные и занимательные, наибольший ростом локоть с четвертью, ноги и бедра [у них] изогнуты колесом, руки необычайные, приплюснутые и широкие лица землистого цвета, глаза маленькие и черные, зубы красивые, точно из алебастра» 94 .

Понятно, что здесь говорится о малых детях: ростом «локоть с четвертью» по идее бывают младенцы в возрасте считанных месяцев. Дети представляли интерес перечисленными физическими особенностями монголоидов, но никаких культурных навыков своих соплеменников, конечно, продемонстрировать не могли. Вероятно, это было не совсем то, что Козимо III хотел, но речь шла о подарке, и ответ великого герцога от 7 апреля был в высшей степени любезен. Он превозносит обещанных ему калмыков как дар, «отвечающий величию» польского короля.

«А ваша милость, — обращается он к Томмазо Таленти, — так описывает их диковинную внешность [la rarità delle loro straordinarie fattezze], что я сгораю от любопытства не меньше, чем от нетерпения» 95 .

В следующих письмах секретаря Таленти во Флоренцию уточняется, что калмык будет прислан только один и что он в самом деле малыш («è un Putto») 96 . Задержимся на минуту на строчках письма Таленти великому герцогу от 11 июля 1685 года:

«Надеюсь, калмыку удастся понравиться вашему высочеству, но я должен нижайше вам сообщить, что его величество [польский король] ожидает другого, который еще любопытнее того из Московии [«ne attende un’altro anche più curioso di questo di Moscovia»], что предназначен им для отправки вашему высочеству. Я просил синьора Герардини [кому поручалось доставить калмыка в Италию. — И. Д.], — продолжает Томмазо Таленти, — в пути смотреть за ним в оба, дабы его не украли, ибо вид у него прелюбопытный» 97 .

Обо всех следующих калмыках в этой корреспонденции будет сказано, что их прислали или намереваются это сделать из Московии. Процитированные слова указывают нам на то, что, наряду с «московскими калмыками», в Польше обретались неясные «другие». Мысль о том, что одни калмыки могут быть интереснее других, очевидно, следует понимать в связи с пожеланием великого герцога иметь калмыка «пострашнее», то есть ярко выраженного монголоида.

«Почтительно извещаю ваше высочество, — пишет Таленти еще неделю спустя 18 июля, — что завтра я вместе с калмычонком, Бог даст, отправлюсь в Краков и передам его как положено синьору Герардини верхом на пони [«un Cavallino»], который весь в яблоках и до того игрив, что будет чудо, если он его не сбросит. Впрочем, я полагаюсь на живость дитя [«alla vivacità del Putto»], а еще больше на кривые от природы ноги этого народа, которые удерживают калмычонка на лошади, как привязанного. Малыша зовут Ахбаши, но он очень хочет стать христианином. Его величество предоставил руководить им [«gli ha lasciata la briglia»] вашему высочеству. Сказать по правде, он не тот, кто должен был ехать сначала. Вследствие своего безобразия первый, я уверен, понравился бы скорее, но [послали другого], поскольку он не слишком здоров и теперь, когда понадобилось ехать, на него свалилась глазная болезнь, и я не знаю, не останется ли он калекой. Его величество мне потому поручил передать от себя вашему высочеству, что в настоящий момент он ожидает из Московии двух занятных малышей мужского и женского пола, которые предназначаются для вашего высочества» 98 .

При въезде во Флоренцию 28 сентября 1685 года маленький калмык был наряжен во все «татарское» и вооружен, как взрослый 99 . Ребенок, похоже, очаровал всех.

«Наш Ахбаши, — сообщал великий герцог секретарю Таленти 15 декабря, — шлет вашей милости письмо, надиктованное им и записанное «другим рабом, как он, только чернокожим» 100 . (Не этот ли негр был затем подарен русскому посланнику В. Т. Постникову?)

23 января 1686 года Томмазо Таленти отвечал:

«Не могу передать вашему высочеству, сколько удовольствия от прочтения письма Ахбаши получил его величество [польский король Ян Собеский], и, поскольку [ребенок] сам его надиктовал [очевидно, на итальянском языке. — И. Д.], надо признать, что в короткий срок он сделал большие успехи» 101 .

Получить в подарок еще одного мальчика и девочку великий герцог поначалу соглашался и благодарил 102 . Но после выяснилось, что девочка будет одна, «красавица и, хотя сущее дитя, в совершенстве владеющая четырьмя языками» 103 . Здесь, наконец, Козимо III сказал решительное нет:

«Ума не приложу, что мне делать с рабыней, если король будет так добр мне ее прислать. Мне от нее было бы больше стеснения и хлопот, чем удовлетворения моей любознательности и службы» 104 .

Следующая страница нашего повествования связана с именем великого гетмана коронного Станислава Яблоновского. Оставим начало этой истории и обратимся сразу к письму флорентийского агента в Польше Лоренцо Мариани в канцелярию Козимо III от 17 мая 1694 года 105 . В нем все красноречиво объяснено:

«Он [пан великий гетман] отправит калмыка вот-вот. А если нет, думаю, когда я скоро поеду в Варшаву, взять калмыка с собой и оттуда послать в Вену аббату Монтаути [агенту великого герцога при венском дворе для дальнейшей отправки калмыка во Флоренцию. — И. Д.], ибо для меня чересчур важно, чтобы его высочеству была оказана услуга, которую он ожидает столько времени. Меня такое промедление, сказать по правде, заставляет сгорать от стыда, но эти синьоры поляки во всех своих делах настолько медлительны и ни рыба ни мясо [«indeterminati»], что спаси Бог… Это их врожденный грех, несмотря на доброе сердце».

К этому письму сделан не менее замечательный постскриптум:

«Скажите, пожалуйста, какие успехи делает татарин, присланный мной его высочеству. Я, впрочем, полагаю, они не слишком велики, пока там [у вас] не взяли в руку палку, без которой те не могут [«senza di questo non possano passarsi»]. На конюшне, в верховой езде они, как правило, достойны восхищения, но в остальном это упрямые скоты» [«questi animali, per altro sono di grossa cervice»].

Две недели спустя 31 мая Лоренцо Мариани приводит новые подробности:

«Мальчик тем временем плачет, умоляя его превосходительство [пана Яблоновского до отправки в Италию] взять его хотя бы раз с собой в поход, будучи, впрочем, весьма покладистым, и его превосходительство очень его любит».

Князь Станислав Ян Яблоновский

Пан Яблоновский беспокоился о том, как бы юноша не оказался в Италии никому не нужным [«non fosse trascurato»].

«Что касается службы, — делился он в этой связи, — нет народа более верного, чем этот».

Побывав сначала в руках некоего предводителя казаков, юный калмык был крещен в православие и желал оставаться православным, на что польский магнат, очевидно, смотрел сквозь пальцы. Попустительствовать этому во Флоренции точно не собирались. Письмо самого великого гетмана коронного Станислава Яблоновского великому герцогу Тосканскому от 22 июня 1694 года содержало по поводу калмыка следующее извинение:

«Он недостаточно безобразен [«non è de più brutti»], но хорошего происхождения, отчего я думаю, что, по сравнению со своими соплеменниками, к обучению он способен на уровне выше среднего».

«Я вздохнул с огромным облегчением, — сообщал Мариани во Флоренцию 12 августа того же года, — поскольку мне, наконец‐то, удалось отослать господину аббату Монтаути в Вену калмыка, предназначенного для его высочества… со всеми вещами, список коих прилагается».

По словам заглавия этой бумаги, они помещались «в чемодане из юфти», а на полях было прибавлено: «все новое».

«Надо, однако, предупредить, — продолжал корреспондент, — чтобы его одежду не давали ему в руки, так как парень этот без царя в голове и быстро все растранжирит. И не помешает держать его поначалу в страхе, чтобы он не сел на шею и распоясался потом окончательно, ибо за тот краткий срок, что он находился у меня, мне пришлось несколько раз распорядиться, чтобы ему всыпали more pollonico [по‐польски]. Перед тем, как его представят его высочеству, надо одеть на него все его снаряжение, побрить и сделать сзади косу. Для своего возраста он хорошо стреляет из лука, и так развлекается. Дай Бог, чтобы он у него получилось понравиться его высочеству».

«Для справки: голова бреется до чуба, который в виде косы должен свисать у него позади».

Любопытно заметить, что, по информации письма неизвестного секретаря великого герцога от 4 декабря 1694 года, безымянный калмык по прибытии во Флоренцию был «поручен заботам другого татарина черкеса», вероятно, нашего старого знакомого, получившего от матросов прозвище «Караша», а от правителя Флоренции — право называться Медичи.

Жизнь молодого человека, видимо, вскоре трагически оборвалась, ибо всего два с половиной года спустя, 6 июня 1697 года, Лоренцо Мариани ставил в известность канцелярию великого герцога:

«Его превосходительство [пан Яблоновский] в настоящее время ожидает прибытия калмыка из Московии взамен умершего, и если по поводу его отправки его высочеству вы не отдадите других распоряжений, то я отошлю его аббату Монтаути в Вену» 106 .

Но вышло иначе. Вдова короля Яна Собеского, его легендарная Марысенька, прослышав, что пан Станислав посылает за калмыком в Московию, подарила ему калмыка-слугу своего покойного мужа.

«Я совершенно уверен, что его высочество останется им доволен, ибо он наилучший и был очень любим королем, поскольку тот всегда держал его в своей комнате. Не премину воспользоваться первой возможностью, дабы отправить его в Вену»,

— пишет Мариани из Кракова во Флоренцию 12 октября того же 1697 года… 1 января 1699 года он же:

«Я полагаю, его высочество все еще желает [“desideri ancora”] иметь мальчика-калмыка, которого требовалось ему отослать уже столько времени назад, что мне не хочется — вместо того, чтобы сослужить ему такую службу, — доставлять ему скорее досаду. Между тем в этом деле крайним оказался я [“mentr’in questo il più tocca a me”], ибо здешние синьоры настолько безразличны, что не ударят палец о палец, если только дело не покажется им плевым [“tanto distratti, che mai fanno niente se non se li mostra la facilità nelle cose”]. Не то чтобы им не хватало доброй воли, но они устроены таким образом [“sono fatti in questa maniera”]. Сто раз пан великий гетман мне писал и говорил устно, что надо послать этого калмыка светлейшему великому герцогу. И он намеревался это сделать, присовокупив еще шестерку тарантийских скакунов 107 , но, не найдя таких, как ему хотелось, он позабыл и парня [“ha trascurato anche quello”]» 108 .

Письма как исторический источник (эпизод из истории русско-итальянских связей в конце XVII века)// ежегодник Государственного архива РФ: публикации, исследования, рецензии. М., 2024. С.475-530.

P.S. За вычетом познавательных интересов, Козимо III был истинно ренессансной личностью редким мерзавцем: ввёл страну в разорение, обеспечив упадок ремесла и торговли, чем Тоскана когда-то славилась; преследовал евреев, 1 июня 1667 г. ввел предшественник Нюрнбергских законов, запрещающих супружество и тем более секс с ними христианам. Запретили и работу христиан на евреев (включая отдачу еврейски детей кормилицам-христианкам), за это штрафовали — 50 крон, прир отсутствии у виновного денег его били кнутом и вздёргивали на дыбе. После христианам запретили жить с евреями в одном доме, а евреям — посещать христианских проституток.

Также Козимо (как же без этого?) боролся за нравственность, запретив простолюдинам традиционные гулянья у майского дерева и преследуя добрачный секс. Парней ловили при посещении своих возлюбленных — они стали шататься по улицам, ловить женщин у дверей и окон и насиловать, от чего выросло число абортов и детоубийств. Созданное им Управление общественной нравственности боролось не с проституцией, а с проститутками — их штрафовали, при неспособности заплатить (6 крон/мес.) на годы бросали в специальную тюрьму, где морили голодом. Как частно бывает, борьба с нравственностью плавно перешла в наживу на пороке.

Возможно, борьба с половой жизнью подданых, была следствием не только слишком высокой религиозности, но и личной гомосексуальности герцога [в РФ считается экстремизмом]. В юности он был влюблён в некоего певца Петрилло: когда их роман вскрылся, певец сбежал. Потом он держал любовника, которого звали де Кастрис, поскольку он был кастрирован, притом что имел жену и детей.

Козимо запретил студентам учиться за пределами Тосканы, обеспечил доминирование иезуитов в области образования, что привело там к застою и оставанию страны. Один из современников писал, что во Флоренции не было ни одного человека, который мог бы читать или писать по-гречески, в отличие от жителей старой республики. 10 октября 1691 года личный секретарь Козимо писал:

«По прямому указанию светлейшего господина я должен сообщить вашим превосходительствам, что его высочество не позволит ни одному профессору в его университете в Пизе читать или преподавать, публично или частным образом, письменно или устно, философию Демокрита или атомистов, или что-то ещё — только Аристотеля!

Также при нём резко увеличилось число публичных казней — до 6 в день, и т.д.

![Попытки Козимо III Медичи купить калмыка, татарина или черкеса в России Print PDF Ещё один из малоприятных аспектов «европейской цивилизации» — человеческие зоопарки или, мягче, этнографические коллекции, дитя натуралистической ошибки, позднее родившей расизм. Они расцвели в XIX-XX вв., но начались раньше, […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2025/08/Grand_Duke_CosimoIII_of_Tuscany_by_van_Douven.jpg)