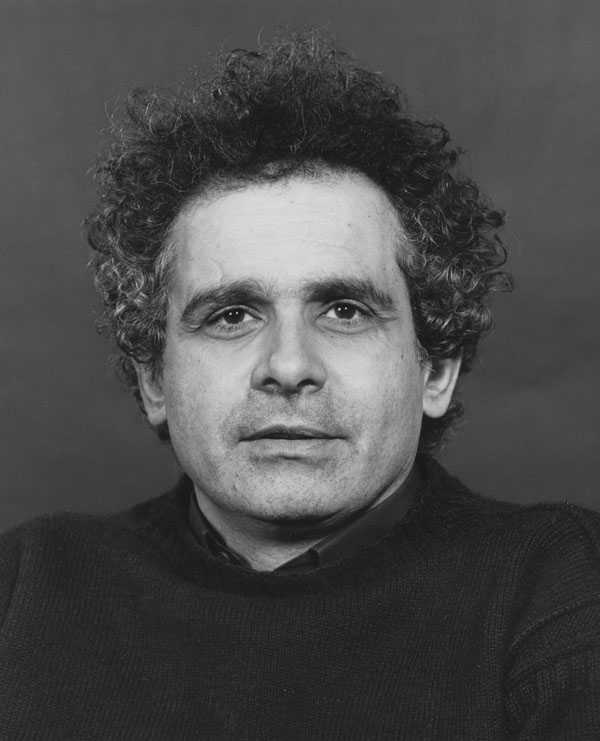

Весьма интересная (ибо перспективна в научном плане и малоизвестна у нас) статья весьма знаменитого антрополога и левого активиста Гребера в соавторстве с менее известным археологом Венгроу про схизмогенез как форму контакта культур. Авторы интересно показывают (скорей, чем доказывают), что помимо заимствования из чужой культуры или её «почвеннического» отторжения возможен и третий тип реагирование, схизмогенез, развитие собственной культуры так, чтобы её составляющие были противоположностью гомологичных особенностей чужой культуры. Примеры подобного, приводимые авторами, разносторонни и интересны. Правда, они как-то забыли самый обычный вид схизмогенеза, присутствующий в каждом обществе и созданный естественной для всех нас классовой ненавистью и борьбой (хотя это есть даже в статье в Википедии). Пока общество разделено на антагонистические классы, их культуры развиваются как противоположности: подробней всего это исследовали английские историки-марксисты на примере формирования культуры рабочего класса в Англии и роли народных низов этой страны в истории 18-19 вв. На этом основано ленинское утверждение про «две нации в одной нации» и «две культуры».

Недавно по русски вышла не менее интересная, но клочная (как в басне Крылова, там сыскивается много жемчужин, но в совершенно иной субстанции) книга обоих «Рассвет всего», про начало социальной истории человечества. Главный плюс — солидное обоснование способности первобытных людей, не говоря о последующих обществ, к политическому мышлению, т.е. созданию образов желаемого будущего, прогнозу последствий тех или иных общественных изменений, обсуждению вариантов социального действия и т.д. Т.е. даже в те времена максимальной зависимости человека от природы внешней и практической непознанности природы собственной историческое развитие было хотя бы отчасти сознательно направляемым процессом. И важную роль среди способов направления играл обсуждаемый ниже схизмогенез.

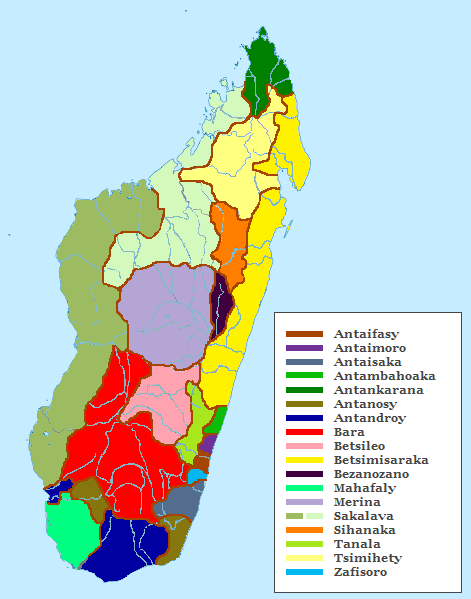

Многие аспекты культуры, которые мы привыкли интерпретировать в эссенциалистских или даже по умолчанию эволюционистских терминах должны рассматриваться скорее как сознательный отказ или результат схизмогенетического процесса взаимного определения в противоположность ценностям соседних обществ. Так, например, то, что до сих пор называлось «героическими обществами», по всей видимости, было сформировано в результате сознательного отвержения ценностей урбанистических цивилизаций бронзового века. Исследования происхождения и ранней истории малагасийцев заставляет предположить сознательное отвержение мира исламской ойкумены Индийского океана, устанавливавшее социальный порядок, который может быть лучше всего описан как осознанно антигероический.

Автор выдвигает гипотезу о том, что культура, которую мы сегодня считаем малагасийской, имеет своим источником мятежную идеологию беглых рабов, а также, что момент «синтеза», который сделал ее единой, лучше всего осмыслять как вполне осознанный жест неприятия со стороны коллектива, направленный против более обширной мирсистемы. В статье в схематическом виде описываются многоуровневые серии действий по отказу, реинкорпорированию и повторному отказу.

Героические общества возникли как отрицание обществ коммерческих и бюрократических.

Некоторые составляющие логики героического общества были позаимствованы и реинкорпорированы в урбанистические цивилизации, что привело к новому циклу схизмогенеза, посредством которого они были отвергнуты, а социальный порядок формировался именно вокруг отвержения этих героических элементов. На этой основе становится возможным переосмысление истории мира как серии актов креативного отказа и возможные последствия подобного подхода.

***

В этом эссе я хотел бы порассуждать о культурном сравнении как активной силе в истории. То есть я хочу исследовать до какой степени культуры являются не просто концепциями того, чем является мир, и не просто способами жить и действовать в этом мире, а активными политическими проектами, которые очень часто осуществляются через сознательное отвержение других политических проектов.

Идея культурного сравнения является вполне обыденной. Ведь именно этим в конечном счете в основном занимаются антропологи. Большинство из нас признает, что даже самая осмотрительная дескриптивная этнография в конечном счете является продуктом бесконечной цепочки осознанных или не вполне осознанных сравнений между более привычным для наблюдателя социальным окружением и тем, за которым он наблюдает.

Как заметила Мэрилин Стратерн1, это справедливо и в отношении антропологической теории. Мы не просто подгоняем свои обыденные представления о родстве, обмене или политике под те, что господствуют в какой-нибудь деревне или городском пригороде в Меланезии, Полинезии или Африке, но одновременно создаем эти воображаемые пространства «Меланезии», «Полинезии» и «Африки», показывая, как то, что кажется обыденными представлениями в одном регионе, можно рассматривать в качестве инверсий или отрицаний обыденных представлений другого региона. В центр африканской системы помещено происхождение, меланезийской — брачный союз. В центр магии Занде помещены объекты, магии тробрианцев — вербальные акты. Именно из подобных сравнений мы развиваем свои теории относительно того, чем могли бы являться родство или магия.

Однако подобные сравнения крайне редко или практически никогда не проводятся напрямую: «родство» или «магия» не являются африканскими или меланезийскими терминами. Мы вынуждены использовать свой собственный концептуальный язык в качестве посредника при их обсуждении. Что является прискорбной необходимостью с учетом того, каким образом сегодня организована интеллектуальная жизнь. Мы предпочли бы, как замечает Стратерн, чтобы меланезийцы, полинезийцы и африканцы обсуждали все напрямую; но в существующих условиях антрополог вынужден вместо этого вести сложную трехстороннюю игру.

Разумеется, на местном уровне, подобные обсуждения происходят постоянно. Ни одна культура не существует в изоляции; самоопределение всегда и везде является процессом сравнения. Большая часть подобных повседневных наблюдений неминуемо происходит на местном уровне; регионы чаще всего оказываются гораздо меньше, чем «Полинезия» или «Африка». Полагаю, у нас есть повод предположить, что они редко ими ограничиваются и крупномасштабные проекты взаимного самоопределения играли в человеческой истории куда более важную роль, чем могли себе представить антропологи и историки. По этой причине многие культурные формы, которые мы до сих пор негласно считали примордиальными, также могут рассматриваться как вполне осознанные политические проекты: как по своему происхождению, так и в значительной степени по отношению к тем способам, при помощи которых они поддерживались.

Настоящее эссе не предлагает тщательно разработанной аргументации. Оно скорее предлагает возможный проект исследования, а не полноценный анализ. Соответственно первая часть совмещает различные подходы к этому анализу, которые, как я надеюсь, позволят нам по-новому посмотреть на глобальный исторический процесс, главным образом концентрируясь на примере того, что в самом общем виде можно было бы назвать «героическими обществами». Во второй части мы попытаемся применить некоторые из этих идей, в первом приближении, к проблеме происхождения малагасийцев.

Часть I: Всемирная история

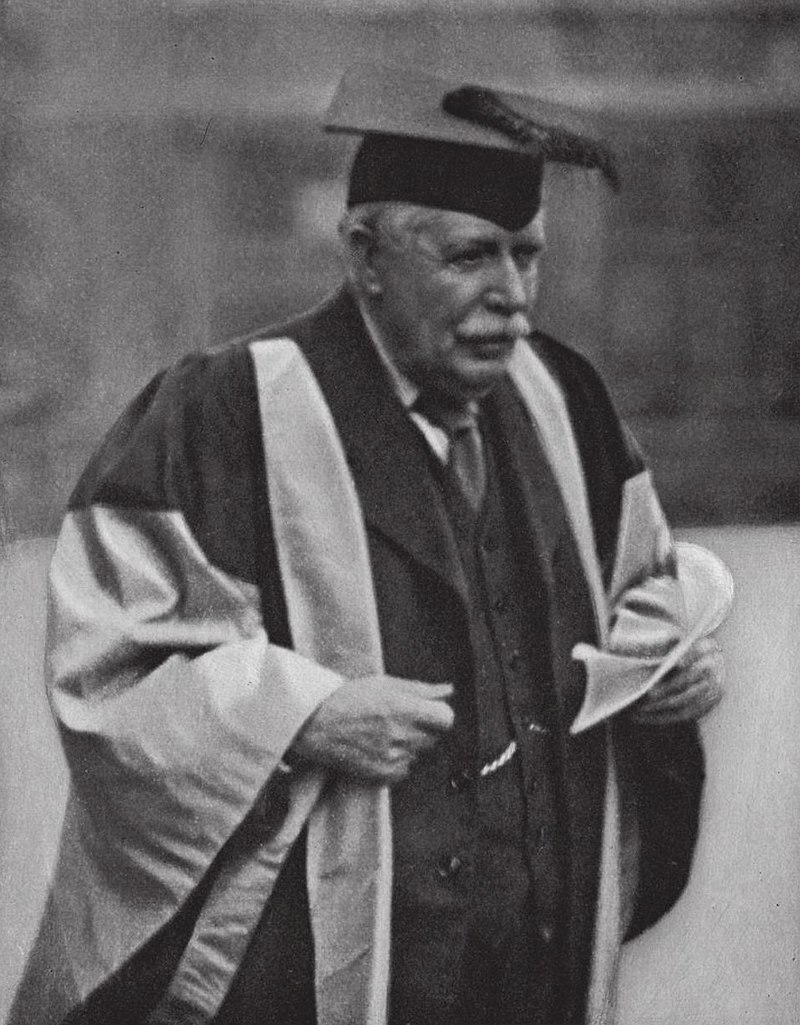

Чтобы обосновать свои доводы, я в начале буду опираться на необычный набор источников: понятие цивилизации Марселя Мосса; своеобразную работу, написанную американским мыслителем-анархистом (возможно, более известным под псевдонимом Хаким Бей); и, наконец, труды британского археолога Дэвида Уэнгроу.

Мы давно забыли концепцию цивилизации Мосса2, отчасти потому что она основана на крайней позиции в дебатах о диффузионизме, которые сегодня выглядит архаичными. В конце XIX — начале XX века, разумеется, одним из главных завоеваний этнологии была возможность проследить миграцию определенных идей, технологий или культурных форм. Мосс чувствовал, что весь этот замысел был понят неверно, но совершенно не по тем причинам, из-за которых мы отвергаем его сегодня, а потому, что он предполагал некий набор «примитивных» обществ в относительной изоляции. Он доказывал, что подобные общества не существуют, или практически не существуют, за исключением Австралии.

Человеческие общества находятся в постоянном контакте. Мосс, например, был убежден, что Тихоокеанский регион может рассматриваться как единая область культурного обмена и при первом взгляде на знаменитое каноэ народа квакуитл в Американском музее естественной истории он якобы заметил, что именно так должно было выглядеть древнекитайское каноэ. Настоящий вопрос заключается в том, почему некоторые его черты не позаимствованы (diffused).

Мосс указал на драматические примеры не-заимствования даже весьма практичных технологий соседними народами. Алгонкины на Аляске отказались перенимать каяки инуитов, хотя они очевидно лучше подходили к местам обитания, чем их собственные лодки; схожим образом инуиты отказались перенимать алгонкинские снегоступы. Поскольку любой известный стиль, форма или техника были всегда доступны практически всем, заключал он, культуры или цивилизации основаны на сознательном отказе.

Мосс известен свой довольно бессистемной манерой описания, но это в еще большей степени относится к произведениям Питера Уилсона3, по причине чего они никогда всерьез не рассматривались академическими учеными. Однако в интересующем меня эссе имеется определенное родство с антропологией, поскольку оно было написано в результате семинара по «анархизму и шаманизму», который его автор проводил вместе с Майклом Тоссигом в середине девяностых. Оно называлось «Шаманский след» и затрагивало с десяток различных тем, но главным его предметом были странные земляные статуи под названием «курганы-чучела», сооруженные между 750 и 1600 годами н. э. в регионе с центрам в южном Висконсине, строго на север от самого северного анклава великой цивилизации Миссисипи. Их сооружение требовало огромного труда, но они не были центром оседлых поселений. На самом деле они скорее всего были созданы разрозненным населением, у которого отсутствовали всякие следы социальной иерархии, в отличие от разделенного на касты населения «строителей курганов» на юге, но определенно в качестве реакции на них4.

Странность этих курганов-чучел заключалось в том, что они, как представляется, были осознанным прославлением естественных форм. В сочетании с неприятием иерархии, войны, насилия и возделывания земли, они даже могут показаться чем-то вроде утопического, сознающего себя примитивизма, заколдованным ландшафтом, стилизованным в виде вполне осознающего себя произведения искусства. И все это было реакцией на урбанистические ценности южной цивилизации Хоупвелл:

Культуре курганов-чучел предшествовали, окружали, вторгались в нее и вытесняли «развитые» общества, в которых имелись сельское хозяйство, металлургия, искусство войны и социальная иерархия, однако она все это отвергала. Она очевидным образом была «обращена вспять» к охоте и собирательству; ее археологические следы не показывают существования насилия или классовой структуры; она систематически отказывалась от использования металла и, судя по всему, делала это осознанно и в силу своего выбора. Она умышленно не приняла «культ смерти», человеческие жертвоприношения, каннибализм, войну, родство, аристократию и «высокую культуру» традиций Адены, Хоупвелл и Темпл Маунд, которые окружали ее во времени и в пространстве. Она выбрала экономику/технологию, которые (в соответствии с предрассудками о социальной эволюции и «прогрессе») представляют собой шаг назад в развитии человечества. Очевидно, она пошла на этот шаг, потому что считала его верным5.

Возможно ли, задается вопросом Уилсон, что столь часто превозносимое экологическое сознание различных обществ северо-восточного Вудленда, может не быть, как единодушно принято считать, культурной данностью, а несет следы сознательного отказа от урбанизации?

На самом деле эту идею можно развить еще дальше. Первые европейские поселенцы Северной Америки встретились с обществами, которые были куда более эгалитарными и одновременно куда более индивидуалистическими, чем они ранее могли себе представить. Рассказы об этих обществах оказали огромное влияние на изменение горизонтов политических возможностей в Европе и в конечном счете — во всем мире [это крайне сомнительно, влияние этих рассказов несопоставимо меньше давления собственной западной традиции социальных революций, «двигателей» к свободе и равенству, происходящей в конечном счёте из крестьянской революции, родившей иудаизм, эмоционального обоснования свободы и равенства (включая право на индивидуализм при жизни в обществе, не удалившимся из мира аскетом) в Ветхом завете, и рационального обоснования их в греческой философии.

Утверждения Гребера об «индигенной природе социальной критики» и «индейских корнях» европейского Просвещения — чистой воды левоблядство, исказившее исходно значительный научный талант автора (перспективный аспирант великого Салинза!), как искажалось сознание айтматовского манкурта надетым на выбритую голову куском шкуры с выйной части свежеубитого верблюда, когда она высыхала на солнце, если уж брать красивый индигенный пример. Так, автор умалчивает, что распространение этих идей шло через колониальную экспансию европейцев, сопряжённую с европейским же Просвещением: то и другое он только клеймит, выступая с заплачками про «империализм» и «геноцид», хотя то и другое бывало и раньше — скажем, в завоеваниях Чингис-хана с наследниками и в созданной ими глобализации XIV века. Прим.публ.].

Вплоть до сегодняшнего дня мы склонны считать, что подобные подходы были примордиальными или же в лучшем случае — результатом некой сложной, но совершенно произвольной культурной матрицы, однако, определенно не осознанным политическим проектом, созданным акторами, которые являются столь же зрелыми и изощренными, что и сами европейцы. Ко всему этому существование густонаселенной и определенно крайне иерархизированной урбанистической цивилизации, которая каким-то загадочным образом исчезла за несколько поколений до них, почему-то никем не принималось в расчет. Мы не знаем, почему пали города. Возможно, мы не узнаем этого никогда. Но сложно себе представить, что в этом какую-то роль сыграло внешнее или внутреннее народное сопротивление.

Хотя было бы очевидным преувеличением доказывать, что поселенцы столкнулись с сознающей себя революционной идеологией, изначально разработанной теми, кто сбежал, чтобы свергнуть господство этой цивилизации. Однако рассматривать события в этой перспективе было бы меньшим заблуждением, чем предположение о том, что оно произошло без всякой связи с более широким политическим контекстом. Идея о том, что по крайней мере некоторые эгалитарные сообщества сознательно выстраивали свои идеалы и институты в виде осознанной реакции на идеалы и институты иерархических сообществ, не нова. В последние годы мы могли увидеть появление некоторого количества литературы об «анархических» обществах в Юго-Восточной Азии6, где они рассматривались как умышленное отторжение принципов правления соседних стран, или даже как общества, которые определяли себя как противоположность подобных государств в похожем на аргументацию Уилсона относительно вышеупомянутых североамериканских обществ смысле, а именно через процесс схизмогенеза.

Эти работы произвели революцию в спорах о природе эгалитарных обществ, по крайней мере внутри академии. Но, как мне кажется, существует опасность создать неблагоприятное впечатление о том, что подобные реакции и отказы являются односторонними. Я полагаю, что реальность на самом деле куда сложнее.

Акты креативного отказа могут привести нас к новым идеалам равенства, новым формам иерархии или их сложным сочетаниям. Чтобы ни произошло на американском Северо-Западе, оно привело к появлению значительной автономии и наделением власти женщин, однако схожие процессы в Амазонии, похоже, произвели обратный эффект. Случай в древней Западной Азии является еще более драматическим. Как я доказывал в своем «Долге»7, есть все основания полагать, что сам библейский патриархат и куда более вызывающие популистские элементы патриархальных религий в значительной степени являются результатом динамического сопротивления месопотамским храмовым элитам, а также сложного сочетания долгового рабства, храмовой проституции и стратегий исхода в полукочевые края, которые в итоге привели, на протяжение почти двух тысячелетий, к полному исключению женщин из политики. В раннем железном веке были созданы такие институты, как ношение вуали, изоляция женщин и одержимость девственностью до брака, которые ранее никогда не существовали.

Что больше всего впечатляет в этих моментах отказа и делает их амбивалентными, это их совпадение с подъемом патриархата как во времени, так и практически повсеместно в пространстве: подъем того, что я вслед за Манро Чедвиком8 называю «героическими обществами». Теперь позвольте мне обратиться к третьему источнику моего вдохновения, а именно к работам Дэвида Уэнгроу9 — на мой взгляд самого креативного из ныне живущих мыслителей в археологии — о потлаче бронзового века.

Уэнгроу обращается к давней загадке: нахождению на обширной территории от Данубе до Ганга, тайников с сокровищами, наполненных невероятно ценными металлическими изделиями, которые, как представляется, были сознательно оставлены или даже систематически уничтожались. Интересная деталь заключается в том, что подобные тайники никогда не встречаются в ареале великих урбанистических цивилизаций, но всегда в окружающей их холмистой местности или схожих пограничных зонах, тесно связанных с коммерческо-бюрократическими центрами за счет торговли, но в ни в каком смысле в них не инкорпорированных.

Отсюда сравнения с потлачами. Большинство великих и экстравагантных торжественных циклов XVII века в регионах Гурона и Великих Озер или же американского северо-запада в XIX веке, а также в Меланезии двадцатого века возникли именно в подобном контексте: общества, вовлеченные в торговлю, находящиеся в орбите других коммерчески-бюрократических цивилизаций и поэтому накапливающие огромное количество новых материальных благ, но при этом отвергающие подлинные ценности обществ, в контакте с которыми они состояли. Разница в том, что известные нам в историческом смысле общества были быстро подчинены за счет численности и огневой мощи. Варвары же бронзового века, напротив, часто побеждали.

На самом деле они оставили после себя влиятельное наследие, потому что именно эти регионы потлачей породили великие эпические традиции и в конечном итоге великие философские традиции и мировые религии: Гомера, Ригведу, Авесту и в несколько меньшей степени Библию. Именно здесь вступает в дело Чедвик, поскольку он также рассматривал великие эпосы как произведения, написанные людьми, которые находились в контакте и часто использовались в качестве наемников урбанистическими цивилизациями своего времени, но в конечном счете отвергли ценности этих цивилизаций.

Понятие «героических обществ» длительное время было не в самом большом фаворе: было распространено убеждение, что подобные общества на самом деле не существовали, как, например, общество, изображенное в «Иллиаде» Гомера, которое было ретроактивным образом реконструировано в эпической литературе, хотя Жорж Дюмезиль10 и выдвигал известный довод о том, что это было переписывание космических мифов в форме национальной истории11.

Но, как позднее продемонстрировали такие археологи, как Пол Трехерн, существует вполне реальная модель героических захоронений, которая обозначает вновь созданный культурный акцент на празднествах, распитии алкоголя, а также красоте и славе индивидуального мужчины-воина: на всем том, что он называет «образом жизни формирующейся военной элиты»12. Что проявляется в регионе, обозначенном Уэнгроу, в удивительно похожих формах на протяжение всего бронзового века. Возможно, микенское общество не сильно напоминало описания Гомера, однако многие прилегающие к нему регионы определенно под него подходили. Более того, как отмечает Маршал Салинс13, существуют вполне четкие этнографические параллели.

Каковы общие черты подобных героических сообществ? Опираясь на эпическую литературу, можно обнаружить весьма последовательное сочетание (которое вполне применимо, в совокупности своих черт к обществам потлача побережья американского Северо-Запада):

• Все они являлись децентрализованной аристократией без какой-либо центральной власти или принципа суверенитета (или, возможно, они были в основном символическими и формальными). Вместо единого центра, мы находим многочисленные героические фигуры, которые постоянно вели борьбу друг с другом за вассалов и рабов без всякой центральной власти; политика состояла из истории личных обязательств лояльности или мести между героическими личностями. Также имелся значительный потенциал восходящего или нисходящего движения; аристократия обычно претендует на то, что она вечна, но на практике возможно подняться относительно своего изначального положения или утратить его.

Все было построено вокруг напоминающих игры соревнований как главного содержания ритуальной, то есть политической жизни. Часто значительная часть добычи или богатства расточалась, жертвовалась или раздавалась; соревнования с раздачей призов были обычным делом; жертвоприношения животных были главным религиозным ритуалом; существовало сопротивление накоплению ради накопления.

• Все было насквозь театральным: хвастовство и введение в заблуждение были весьма развитыми и ценимыми в обществе действиями.

• Все сознательно отвергало определенные черты урбанистических цивилизаций и прежде всего письмо (его старались заменять поэтами и священникам, которые участвовали в процессе запоминания или вырабатывали техники запоминания или устной композиции) и торговля; по этой причине старались избегать денег в физической виде или в виде кредитов, отдавая предпочтения уникальным материальным сокровищам.

Вопрос, на который мы не можем ответить, заключается в том, были ли все эти черты реакциями на городской образ жизни, или же некоторые из них были раннее существовавшими чертами, которые начали приобретать более развитые формы, когда организованные вокруг них общества столкнулись с урбанистическими коммерчески-бюрократическими цивилизациями. В конце концов существует масса различных способов, при помощи которых может быть организована политическая система. Как бы то ни было, определенно происходил некий процесс схизмогенеза с обеих сторон, поскольку городские жители научились одновременно восхищаться и поносить бранью окружавших их «варваров».

Как бы там ни было, героический комплекс, если можно его так называть, оказал продолжительное влияние. Города-государства Средиземноморья классического периода, если взять один яркий пример, могут рассматриваться через призму приспособления героических принципов к правилам городской жизни, подчерпнутым у куда более древних цивилизаций в его восточной части, что не вызывает особого удивления там, где обучение литературе начинается с Гомера. Ее наиболее очевидным аспектом является религиозный акцент на жертвоприношении. Мы можем обнаружить на более глубоком уровне то, что Алвин Гоулднер называл «греческой системой оспаривания»: тенденцию превращать абсолютно все, от искусства до политики, от атлетических достижений до трагических пьес в игру, в которой есть победители и проигравшие14.

Этот же дух воплощается в ином виде в «играх» и атмосфере аристократического соревнования в Риме. На самом деле я бы рискнул предположить, что наша собственная политическая культура, с ее политиками и выборами, восходит к этой героической чувствительности. Мы часто склонны забывать, что на протяжение большей части европейской истории выборы рассматривались как аристократический, а не демократический способ отбора представителей (демократическим способом был выбор по жребию15). Необычной чертой наших политических систем является скорее совмещение героического измерения с принципом суверенитета — принципа со своей своеобразной историей, который изначально был полностью отделен от правления и имел совершенно иные способы применения, — но который вполне заслуживает того, чтобы мы о нем упомянули.

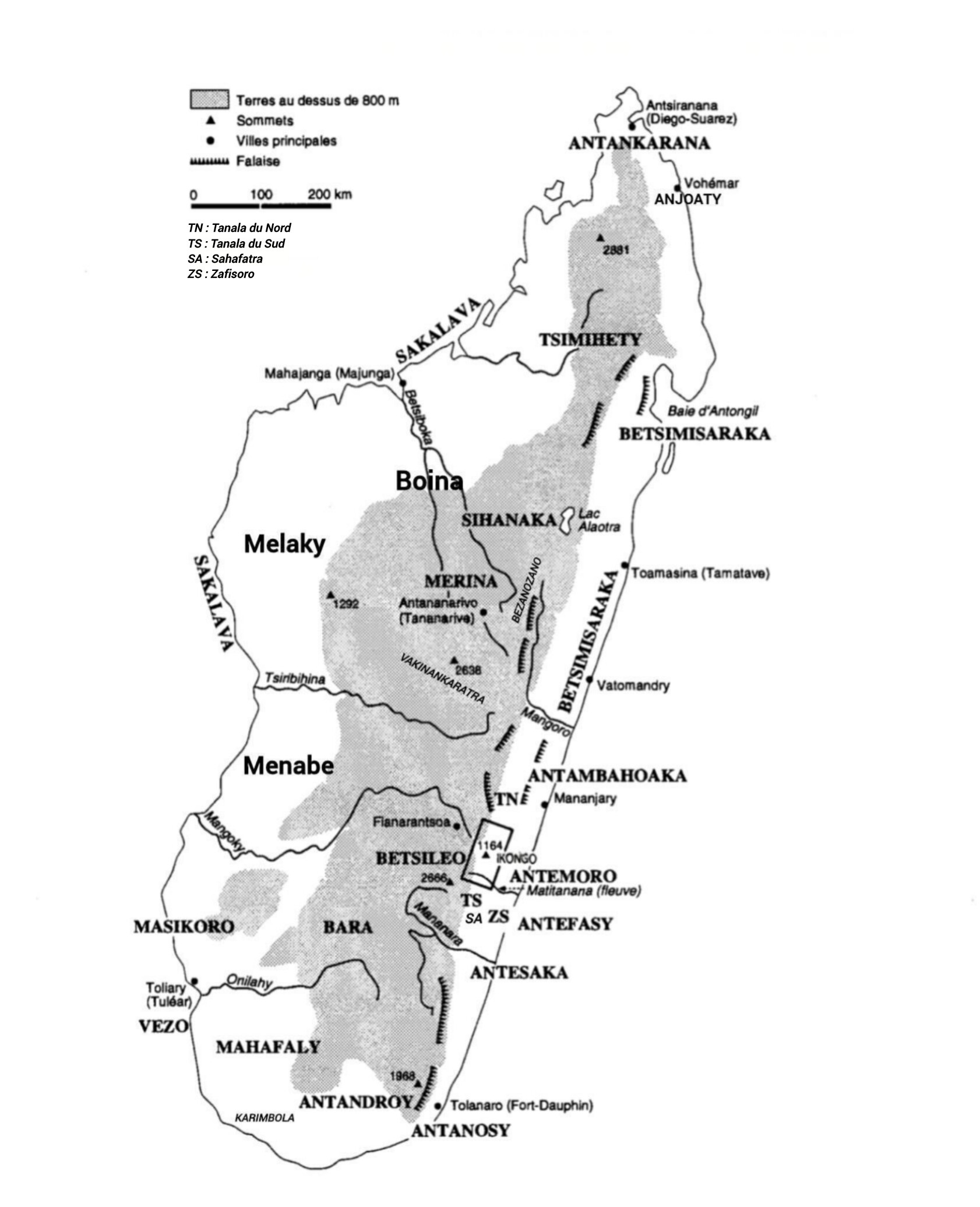

Часть II: Мадагаскар

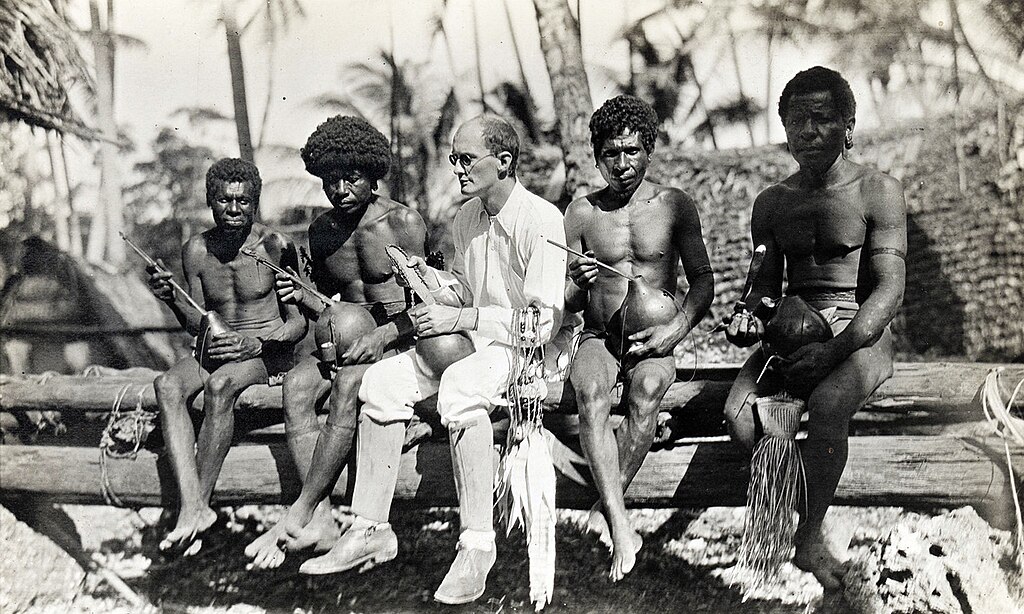

Идея героической политики, восходящей к актам культурного отказа, особо поразила меня своей загадочностью с учетом того, что моя собственная полевая работа на Мадагаскаре заставила меня сделать вывод о том, что в этом регионе имел место хорошо просчитанный отказ от героических принципов. Происхождение малагасийцев по-прежнему окутано тайной до сих сложно установить, что именно произошло и насколько подобный отказ пронизывает малагасийскую культуру в целом, а также насколько подобная политическая чувствительность распространена в современной сельской местности Имерина.

История происхождения малагасийцев сама по себе дает нам прекрасную иллюстрацию все еще сохраняющейся эволюционисткой предвзятости, из-за которой по-прежнему сложно рассматривать ранних мореплавателей, бороздивших Индийский Океан, в качестве зрелых политических акторов. Привычная история, которую рассказывали на протяжение всего века, звучит следующим образом: группа из долины [реки] Барито с острова Борнео, практикующая подсечное земледелие, начала участвовать в длительных миграционных экспедициях на аутригер-каноэ в полинезийском стиле до тех пор пока около 50 года н. э. не нашла обширный необитаемый остров16 и не начался процесс «адаптивного расхождения из одной точки»17, при том что они поселились в различных микросредах, став крестьянами и рыбаками, создали ирригационные каналы для возделывания риса и постепенно сформировали вождества и государства, вступившие в контакт с мировыми религиями, такими как ислам. В этом процессе африканские элементы были включены в культуру, которая в основе своей была индонезийской; африканцы часто открыто или молчаливо признавали, что их привезли в качестве рабов.

Подобная картина всегда и раньше выглядела не слишком убедительной, однако новые археологические и лингвистические исследования продемонстрировали, что первые поселенцы на Мадагаскаре были вполне осведомлены о государствах и мировых религиях, имея представление и о том, и о другом, а также намеренно решили, что не хотят иметь с ними дела. Основное заселение началось около 600 года н. э. Недавние биологические данные показывают, что современная популяция малагасийцев произошла от группы из примерно тридцати женщин из Юго-Восточной Азии, которые прибыли на остров примерно в это время18. Но лингвисты предоставили доказательство того, что это население не было совершенно однородным: австронезийские колонисты происходили не только из долины Барито, а были совокупностью племен из юго-восточного Борнео, смешавшегося с выходцами с меньших островов наподобие Сулавеси. Более того, навигационные и иные технические термины в их языке происходили из малайского19. Александр Аделаар — лингвист, проделавший наиболее систематическую работу по этой проблеме — заключает:

Говорившие на языках юго-восточного Барито составляли лишь одну из многих групп иммигрантов на Мадагаскар. Они могли быть большей ее частью, но также небольшой изначальной и нуклеарной группой, язык которой был постепенно усвоен прибывавшими иммигрантами. Подобное развитие событий свидетельствовало бы о том факте, что хотя малагасийский является языком юго-западного Борнео, есть немного антропологических и исторических свидетельств, которые указывали бы на специфически борнейское происхождение малагасийцев. Я также предполагаю, что говорившие на языках юго-восточного Барито не были теми, кто организовал проходы в Восточную Африку и основал колонии на Мадагаскаре и, возможно, в других местах. Автохтонные народы Борнео не являются мореходами и есть мало свидетельств того, что у них была традиция мореходства двенадцать веков назад (значительная часть морского словаря в малагасийском позаимствована из малайского). Активно участвовавшие в плаваньях к берегам Восточной Африки народы должны были быть малайцами20.

На самом деле нам известно, что в этот период торговцы из малайских городов-государств занимались торговлей золотом и слоновой костью в Замбези на противоположной стороне Мадагаскара; несложно догадаться, что основание торгового поста на безопасном расстоянии на обширном необитаемом острове могло иметь преимущества. Но это подводит нас к вопросу: если малайские торговцы привезли группу людей, включая как минимум тридцать женщин, взятых из в основном не мореходных народов с других индонезийских островов в подобное место, что это могли быть за люди? Более поздняя история21 дает нам вполне определенную идею. Борнео, а также острова наподобие Сулавеси были именно теми местами, откуда малайские города-государства импортировали своих рабов. По всем свидетельствам, рабы составляли весьма значительную часть населения подобных городов. Таков мог быть возможный итог того, что группа торговцев основала пост, в основном населенный рабами на огромном необитаемом острове. Если бы какая-то значительная группа сбежала, вернуть их было бы невозможно.

Археология начинает открывать перед нами приблизительную картину Мадагаскара во время первых веков его заселения людьми22. Гетерогенность этой ранней картины поразительна.

Похоже мы не можем говорить о «малагасийском» народе в каком бы то ни было смысле. По крайней мере в первые пять веков мы вместо этого обнаруживаем различные группы населения самого различного происхождения, однако практически все они вовлечены в ту или иную разновидность торговли с остальным миром (даже самые ранние находки содержат керамику из Персидского Залива и Китая) и большинство из них не отдалялось на значительное расстояние от побережья. Лингвистические исследования предполагают, что помимо австронезийского населения, которое скорее всего прибывало несколькими волнами и принесло с собой рис, ямс, кокосовые орехи и прочие культуры из Юго-Восточной Азии, на западе и севере Мадагаскара достаточно рано появились группы населения, происходившие из Восточной Африки, которые привели с собой стада зебу, принесли сорго и другие африканские культуры23. К тому времени, как у нас появились свидетельства о современных портовых городах, они были культурно связаны не с Индонезией, а с формирующейся на Коморских островах и восточном побережье Африки цивилизацией суахили, изобилующей мечетями и каменными домами.

Исторические корни суахили остаются не совсем ясными, но происходящее во многом похоже на аналогичные процессы, которые привели к появлению самих малайских городов-государств. Мы видим создание космополитичной, меркантилистской элиты африканского происхождения, говорящей на едином африканском языке со значительным числом заимствований в своем словаре (в случае малайского из санскрита, в случае суахили — из арабского). С учетом всего этого получается народ, идентифицирующий себя с космополитичным миром ойкумены Индийского океана, проживающим в ряде городов-государств (некоторые из них были мелкими монархиями, другие — торговыми республиками) и расположенным вдоль побережья, тянущегося от современной Кении до Мозамбика24.

Как свидетельствуют ранние торговые посты, эти формирующиеся сети простирались на Мадагаскар с самого раннего периода. Промежуток между 1000 и 1350 годом, например, приходится на период, когда значительная часть острова была все еще мало населена, северный Мадагаскар находился под контролем небольшого, по всей видимости суахилиязычного города-государства, которое известно под своим более поздним малагасийским названием Махилака. Археологические свидетельства описывают его как небольшой город, похожий на города, расположенные на Коморских островах на севере, с очевидно выраженным разделением на классы: город, построенный вокруг ряда великолепных каменных домов и центральной мечети, которые были окружены более мелкими и шаткими строениями, а также окрестными мастерскими, где предположительно обитали обычные горожане и беднота25. Согласно Девару:

Махилака служила торговым центром, где островные товары, такие как черепаховые панцири, хлоритовый сланец, золото, кристаллы и, возможно, древесина, камедное дерево и железо обменивались на керамику, стеклянные сосуды, торговые бусы, а также ткань26.

Согласно авторитетным свидетельствам, Махилака по всей видимости пришла в упадок из-за падения спроса на хлоритовый сланец — добываемый на местности зеленый камень, используемый для изготовления тарелок, которые были популярной столовой утварью в регионе. Однако малагасийскому археологу Шанталь Радимилахи удалось обнаружить у арабского путешественника XI века Аль-Идриси по всей видимости единственное упоминание Махилаки в литературе, и оно позволяет предположить, что и здесь история была несколько более сложной. Он упоминает остров «Анджебех»:

… главным городом которого была Эль-Анфуджа на языке Занзибара и население которого, хотя и смешанное, было в основном мусульманским. Расстояние до него от Банаса на побережье Занзи полтора дня пути. Размер острова — 400 миль в окружности; основной едой являются бананы…

Остров пересекает гора под названием Вабра. Бродяги, изгнанные из города, бегут туда и организуют отчаянную и многочисленную армию, которая часто наводняет прилегающие к городу районы, а те, кто живет на вершине горы, защищаются от правителя города. Они отличаются храбростью и внушают страх своим вооружением и численностью27.

Разумеется, нельзя быть абсолютно уверенным в том, что в этом пассаже упоминается Махилака и вообще Мадагаскар28. Но это вполне возможно и даже если это не так, то это предполагает тот тип социального процесса, который вполне можно встретить в отдаленных частях глобального рынка того времени: строжайшая иерархия в центре, с подчиненным или маргинализированным населением, которое скрывается от своих правителей-купцов и формирует бросающие им вызов сообщества во внутренних районах.

Насилие скорее всего не является односторонним. Хотя золото, слоновая кость и различные экзотические товары по-прежнему были предметом торговли на побережье, центр обменной экономики в Восточной Африке постепенно сместился в сторону рабов, которые пленялись в похожих мятежных сообществах. Один из самых захватывающих вопросов заключается в том, каким образом, несмотря на все это разнообразие, сформировалась сравнительно единообразная современная малагасийская культура. Это произошло неравномерно — например, на западном побережье были группы населения, говорившие на африканских языках вплоть до XVIII века — однако в некий момент то, что археологи называют моментом «синтеза», случилось на основе одного языка, некоторых стилистических элементов и, возможно, определенных социальных и космологических принципов, и именно эта культура стала доминировать на острове. Эта малагасийская культурная матрица была особенно эффективной в том, что касается поглощения и инкорпорирования практически всего остального населения, которое затем обосновалось на острове.

Мнения о том, когда это произошло, расходятся: возможно в период подъема Махилаки, возможно в период ее упадка. Для меня самым интригующим вопросом является та степень, в которой это было частью процесса культурного отказа и схизмогенеза: то есть что именно стало считаться собственно малагасийской культурой в противоположность Махилаке, которая в то время была основным торговым постом в более обширной мир-системе Индийского океана, со всеми разновидностями религиозной, экономической и политической власти, которые в ней закрепились.

Или же в противоположность той самой обширной системе. Если привести всего один пример: существование огромных каменных резиденций в Махилаке и других портовых городах в средние века и в начале Нового времени, совершенно удивительно с учетом более позднего малагасийского фади или табу на строительство каменных домов скорее для живых, а не умерших людей29.

Утверждение о том, что сегодня малагасийцы привычно определяют свою культуру как противоположность могущественным и космополитичным пришельцам извне является общим местом и не содержит в себя ничего нового. Когда в 1960-е годы Морис Блох занимался полевой работой в центральном Мадагаскаре, он заметил общую тенденцию разделять все, от обычаев и технологий до цыплят и овощей на две категории: того, что рассматривалось как малагасийское (гаси) и всего остального, что рассматривалось как вазаха — под этим термином в зависимости от контекста подразумевалось «иностранное», «белое», «французское»30.

Эта тенденция к составлению дихотомий наблюдалась начиная с колониальных времен. И, как правило, рассматривалось как результат колонизации. Франц Фанон, как известно, доказывал, что вообще нельзя говорить о сознательной малагасийской самоидентификации до прибытия белых колонистов, поскольку она была всего лишь способом существования31. Сама эта категория была порождена насильственной субординацией и деградацией. Я предполагаю, что подобное отношение можно обнаружить значительно раньше, чем мы полагаем [и именно потому, что арабо-мусульманская колонизация, с её торговцами и работорговцами, по способу осуществления и последствиям не отличалась от европейской. Прим.публикатора]. Даже после упадка Махилаки, исламские прибрежные города продолжали существовать, зачастую на островах в открытом море напротив малагасийского побережья, и они вели торговлю с внутренними территориями. Эти города регулярно посещались священниками, торговцами и авантюристами из далеких стран вплоть до Индии, Египта и Аравии; они определенно были частью сформировавшегося вокруг Индийского океана торгового мира, который внезапно заканчивался именно у Мадагаскара. Большинство его жителей не выказывало никакой неприязни по отношению к обитателям острова, которых они регулярно экспортировали в качестве рабов. Рэнди Пауэлс приводит нам ряд ярких примеров из португальских источников XVI века.

По словам одного португальского монаха, около 1630 года

«Корабли, прибывающие на этот остров Пате, который отходят на остров Мадагаскар с шарифами, которые являются их кадисами (судьями) и распространяют их веру, отправляя многих мадагаскарцев, самых жалких из язычников, в Мекку, чтобы сделать из них мавров»32.

Или даже:

По утверждению Фари и Соузы и других португальских источников «мавры» с побережья и из Мекки ежегодно приходили в города Манзалаге и Лулунгани… 33 на северо-востоке Мадагаскара, чтобы торговать сандаловым деревом, ясменником душистым, эбеновым деревом и черепаховым панцирем, а также купить мальчиков, которых они «отправляли в Аравию для удовлетворения своего сладострастия», а также для обращения в Ислам34.

Откровенная расовая терминология, к которой обращался Фанон, сложилась позже: термины наподобие «черный» и «белый» могли ничего не значить для потомков индонезийских и африканских рабов, которых объединяла общая неприязнь к средневековым арабским и суахилийским торговцам. И все же по-прежнему сложно себе представить, что если существовало нечто наподобие общей малагасийской идентичности, то она могла заключаться в чем-то помимо сознательного противопоставления всему, что считалось силамо (мусульманским), схожим образом с гаси, которое теперь противопоставлялось всему вазаха.

В таком случае я бы предположил, что все то, что мы сегодня считаем малагасийской культурой, имеет своим источником мятежную идеологию беглых рабов а также, что момент «синтеза», который сделал ее единой, лучше всего осмысливать как вполне осознанный жест неприятия со стороны коллектива, направленный против более обширной мир-системы.

В таком случае, если у нас нет других предположений, масса различных черт, свойственных современной пан-малагасийской культуре, которая возникла примерно в это время, обретет свой смысл. Возьмем мифы. Когда я был студентом Маршала Салинса, то находил достаточно утомительными попытки провести «космологический анализ» малагасийской культуры, потому что большинство мифов, напоминавших космологические анекдоты, на самом деле были просто шутками. Традиционной присказкой, произносимой в конце мифа, было

«это не я лгу, эта ложь идет с давних времен».

Обычно есть верховное божество наподобие Юпитера, но в зависимости от сюжета могут быть придуманы и другие боги; не существует никакого пантеона; даже ритуал приближения к божественным силам носит удивительно импровизационный характер: могут быть обнаружены или созданы новые силы, их можно изгнать или уничтожить35.

Цикл, который ближе всего к тому, чтобы считать его центральным, — это «цикл Затово», который в бесконечных разновидностях встречается во всех уголках острова. Это история о молодом человеке, который заявляет, что «не был создан Богом» и затем вызывает Бога на своеобразное соревнование, чтобы заставить его признать это, и при помощи могущественный магии в конце концов добивается успеха. (Он также может соревноваться с дочерью Бога, Богом риса, огня или других важнейших атрибутов человеческой цивилизации.) Позвольте мне привести пример подобной истории, записанной на рубеже прошлого века в области Танала на юго-западе острова36:

Говорят, человек по имени Андрианобибе женился на одной молодой женщине и вскоре она забеременела. Теперь, ребенок мог говорить уже в утробе своей матери; в момент своего рождения он проколол пупок свой матери и таким образом появился на свет. Потом он обратился к людям, собравшимся в доме:

«Я не был создан Богом, потому что когда моя мать меня родила, я появился из пупка; поэтому меня будут звать Андриамамакимпоэтра — Андриана-который-разрывает-пупок37».

Затем он созвал людей, велел им следовать за ним и уселся на вершине высокой горы. На вершине он сложил дрова в кучу; еще у него был бык, которого привели, чтобы принести в жертву. Затем от зажег дрова и приказал своим помощникам зажарить на них окороки быка: огромный столб черного дыма поднялся до небес; они вскоре ослепили детей Бога, поэтому он отправил посланника по имени Желтый Орел, чтобы понять, что случилось. Как только он оказался перед Андриамамакимпоэтрой, посланник стал упрашивать его от имени Бога погасить огонь поскорее, но человек отказался, гневно возопив:

«Возвращайся к своему хозяину и скажи ему, что я не подчиняюсь его приказам, потому что не он меня сотворил. А потому я не погашу огонь, потому что я вышел из пупка своей матери и я зовусь Андриамамакимпоэтра. Видел ли ты, Бог, где-нибудь другого человека, носящего такое имя?»

«Если это так, — сказал Желтый Орел, — я передам твои слова Богу».

Тогда он оставил Андриамамакимпоэтру и улетел обратно на небеса и передал богу все, что сказал Андриана. Бог очень разозлился и еще раз послал своего посланника обратно на землю. В этот раз Желтый Орел принес большую кость быка; когда он предстал перед большим костром, который все еще горел, то сказал так:

«О, Андриамамакимпоэтра, ты говоришь, что вышел из утробы, выскочив через пупок своей матери, если ты и впрямь не был создан Богом, то обрати же эту кость в живую тварь».

«Как тебе угодно»,

— ответил тот. Он взял кость, поставил ее вариться в большем чане для риса, в который подложил несколько оди (магических амулетов). Как только рис начал кипеть, кость превратилась в небольшого теленка, а пока варился рис, кость стала огромным быком, который принялся реветь в сторону загона для скота. Увидев, что случилось, Желтый Орел вернулся к своему хозяину. Бог злился все больше и больше, послав его назад с куриной костью и банановым листом, попросив превратить их в петуха и банановое дерево, полное плодов.

Тогда Андриана приготовил другой рисовый горшок, в который добавил несколько оди. Когда рис стал закипать, кость стала цыпленком, а лист — ростком бананового дерева. Когда все закончилось, цыпленок стал большим петухом, а росток — целой рассадой банановых деревьев. Посланник вернулся еще раз, чтобы доложить о том, что случилось38.

В большинстве историй герой подвергается серии испытаний, которые он проходит при помощи оди, которые зачастую персонифицированы, и играют обычную для сказок роль помощника. Здесь властью и знанием по-видимому наделяется исключительно протагонист, а амулеты всего лишь являются его продолжением. Они также имеют максимально возможную силу.

Бог, удивленный и сбитый с толку, сказал Желтому Орлу показать Андриамамакимпоэтре золотую трость и попросить его определить, где верх, а где низ. Но эта трость была одинакового размера сверху и снизу. Когда Андриамамакимпоэтра взял ее в руки, он подбросил ее в воздух и позволил упасть, так он правильно определил оба конца.

Теперь уже Бог не знал, что делать; совершенно сбитый с толку, он оставил небеса и пришел сам встретиться с Андриамамакимпоэтрой. Когда он пришел, то сделал так, чтобы вокруг деревни Андриамамакимпоэтры сгустилась тьма, так что жителям деревни не было видно ни зги. Тогда он вызвал вспышки молний и ужасные раскаты грома, так что все остальные были поражены.

Один Андриана ничего не боялся и наслаждался этим грохотом. Он уверенно зашагал от своего дома несмотря на грозные молнии, он также нес в своей руке оди, которые приложил ко всем нужным местам, да так что молнии прошли мимо, не причинив ему никакого вреда. В конце концов, он воззвал:

«О, Бог, спустись на землю, если хочешь, но перестань пугать жителей этой деревни».

Тогда Бог появился перед домом Андриамамакимпоэтры и сказал ему:

«Давай перенесемся, если хочешь, в любую страну далеко от твоего дома; мы посоревнуемся в сообразительности, поскольку ты не признаешь, что создан мною».

«Согласен! — ответил Андриана. — Тогда пойдем!»

И оба они отправились в дорогу.

Немного погодя, Бог ушел вперед и едва он скрылся из виду, то превратился в бурный поток, перед которым росло много фруктовых деревьев, покрытых множеством вкуснейших фруктов. Всякий, кто проходил мимо, останавливался, чтобы испить воду из источника и отведать лакомых фруктов, что гроздьями свисали с веток. Андриамамакимпоэтра приблизился к месту и остановился, чтобы отдохнуть, но потому он узнал самого Бога и сказал:

«Прекращай, Бог, я знаю, что ты задумал! Давай-ка продолжим наше путешествие, потому что я никогда не буду пить то, что ты подал».

Тогда уже Адриана ушел вперед и едва он скрылся из виду, то обернулся огромным диким апельсиновым деревом, покрытым фруктами. Бог, когда увидел дерево стал смотреть на него, но потом, как только он увидел, что на самом деле-то был Андриамамакимпоэтра, который принял этот вид, он воскликнул:

«Выходи! Пойдем дальше нашей дорогой! Даже не мечтай, что можешь скрыться от меня, ведь я прекрасно вижу, что это апельсиновое дерево — ты».

Потом же Бог немного забежал вперед и стал обширным полем, на котором было столько риса, что огромная армия людей могла бы возделывать его до конца жизни. На этом поле также было множество коров и кур. И с тех пор люди узнали рис и апельсиновые деревья и стали разводить коров и кур как домашних животных. Но Андриамамакимпоэтра узнал Бога; в свою очередь он забежал вперед и обернулся большой деревней со множеством домов, занятых богатыми жителями; и в этой деревне жили три прекрасные женщины. И Бог стал разыскивать Андриану, но не мог его найти.

Через месяц он пришел в эту удивительную деревню, остановился там и женился на одной из трех женщин. Немного погодя она забеременела. В ней проснулось желание есть сырое мясо и стала она просить мужа пойти и найти его. Он превратился в кошку и забрался под пол чтобы найти его и не прошло и нескольких минут, как он принес своей жене четырех крыс. Она сожгла шерсть четырех крыс на очаге, а когда их тушки были освежеваны, порезала мясо на мелкие куски и приготовила их. Но она не стала их есть, а подала Богу, чтобы он их съел. Несколько месяцев спустя, она родила ребенка. Бог был очень доволен, но прямо во время родов новорожденный стал говорить:

«Меня зовут Фанихи (птица), потому что я не сын Бога. Нет, я Андриамамакимпоэтра, которого Бог столько искал, но не мог найти».

Этот ребенок вырос и стал ходить, насмехаясь над Богом и говоря:

«Я заставил тебя есть крыс, и ты их съел. Разве это недостаточное доказательство того, что не ты меня создал?»

И так Бог, совершенно сбитый с толку, вернулся домой опечаленный. Но и по сей день он все думает об Андриане и когда он злится, то гремит громом и заставляет литься дождь, и это знак его гнева по отношению к Андриамамакимпоэтре. Потому что, как говорят, он и правда не был создан Богом. Он создал сам себя39.

Многое можно было бы сказать об этой истории. Разведение огня, от которого задыхаются обитатели небес, фигурирующее во множестве подобных историй, — это всегда нечто вроде инверсии жертвоприношения, что прямо проговаривается в данном случае.

В малагасийских церемониях жертвоприношения, подобно древнегреческим, запах жарящейся плоти должен был подниматься до небес и ублажать богов. Однако здесь он вместо этого им досаждает. Вся история может показаться игривой и извращенной вариацией одного знакомого австронезийского космологического сюжета, который также регулярно упоминается в подобных ритуалах жертвоприношения: плодовитость, креативность, дарование жизни в конечном счете является тем, что мы можем получить только от богов, а следовательно именно боги должны были принести их на землю, однако затем неким образом их забрать, чтобы люди могли наслаждаться плодами того, что было создано богами40.

Данный миф как будто это отрицает, позволяя герою оживить мертвые кости в начале истории. Он сам может создать жизнь; он является творцом своего собственного существования. Но самом деле мы знаем, что это не совсем так, потому что он был зачат и произведен на свет подобно всем остальным, даже если это произошло не совсем обычным образом, о чем он с гордостью заявляет. И, в конце концов, он все же создан Богом, потому что был рожден снова с Богом в качестве отца, хотя и самым вопиющим и унизительным для него способом зачатия (если судить с точки зрения Бога).

Очевидно, эта версия является на удивление триумфалистской. Чаще всего в подобных историях как минимум отмечается, что в конечном счете Богу удается отомстить: мы смертны, а он нет.

Однако по сути своей они являются историями прометеевского типа, где Прометей бросает вызов богам и побеждает. Они также являются исключительно малагасийскими. Мне не удалось найти в Африке или Юго-Западной Азии ни одного другого примера героической фигуры, которая заявляла бы, что не была создана Богом, не говоря уже о том, что она заканчивается успешно брошенным Богу вызовом с целью это доказать. Смысл ей придает то, что мы обнаруживаем ее у населения, состоявшего из беглецов из набожных городов-государств (малайских или суахилийских), которые внезапно оказываются на обширном необитаемом острове, где новая жизнь и новые сообщества действительно создаются из ничего.

Наравне с этим мы имеем космологии героических обществ от греков до маори, которые склонны уделять значительное внимание трансгрессивным фигурам, готовым бросать вызов даже богам, однако, если говорить в целом, для них это в итоге заканчивается очень плохо. Сложно выстроить структуру власти — даже настолько неустойчивую, как в героических обществах — на подобном фундаменте. Это не означает, что на Мадагаскаре одновременно не существовало аристократий и королевств. Но оно показывает нам, что во всех регионах Мадагаскара, где мы видим подъем королевств, история начинает изменяться: как в королевстве Иконго на восточном побережье41, где Затово женится на дочери Бога и основывает королевскую династию, или же, что еще удивительней, в королевстве Мерино, то есть в центральных горных регионах, где «Затово, который не был создан Богом» заменяется на персонажа по имени «Ибония, который не был создан людьми» и таким образом отмечен идентичным чудесным рождением в произведении, которое считается единственным подлинно малагасийским героическим эпосом42.

Иными словами, возможно выстроить идеологию правления на основе того, что выглядит принципиально анти-авторитарной культурной сетью (grid). Но получившиеся в результате этого установления скорее всего будут нестабильными: и в истории Мадагаскара было множество восстаний, потому что у них уже была база для того, чтобы отвергнуть эти установления.

Так на протяжение всего XIX века иностранные наблюдатели неизменно настаивали на том, что хотя у типичного фермера мерино могли возникнуть вопросы о работе судебных чиновников, никому не приходило в голову оспаривать легитимность монархии и ставить под сомнение их абсолютную личную преданность королеве. И все же, когда я посетил Имерина столетие спустя, то не смог найти никого, кто имел бы высшее образование и мог сказать что-то хорошее о монархии Мерина. Добрая память сохранилась лишь о королях древности, которые, как считается, отказались от своей власти. Это не было неприятием всякой власти. Власть старших и предков, например, рассматривалась как абсолютно легитимная. Но все, что имело оттенок индивидуальных, не говоря уже о героических формах власти, считалось как минимум подозрительным или же, что случалось намного чаще, в открытую высмеивалось и отвергалось. Уже в то время я назвал это «анти-героическим обществом»43, поскольку по всей видимости столкнулся с существованием идеологии, которая будто брала все аспекты героического общества и отвергала их как перечислено ниже:

• Вместо политики, состоящей их истории персональных обязательств лояльности или мести, распределенных между героическими личностями, все устные истории представляли их безрассудными и эгоистическими, а следовательно — навязывающими смехотворные и необоснованные ограничения своим последователям или потомкам.

Типичной является история о том, как два предка поссорились из-за земли и согласились на собачий бой, оба жульничали, поймали друг друга и прокляли потомков друг друга, чтобы они никогда не женились.

«Что за идиоты»

— отметили бы рассказчики. Схожим образом важнейшее осуществление легитимной власти старших — в некотором смысле единственный по-настоящему легитимный способ осуществления их власти над остальными — было не создание проектов или инициатив (они должны возникать спонтанно внутри самой группы в целом) — а удержание своевольных индивидов от того, чтобы они действовали подобным образом и получали бы схожие результаты.

• Как предполагает предыдущий пример, разделялось ощущение того, что общественная и политическая жизнь не должна состоять из напоминающих игры состязаний. Решения принимались на основе консенсуса.

• Схожим образом, театральность, хвастовство и самовосхваление были главными предметами морального осуждения; публичные фигуры драматическим образом демонстрировали самоуничижение.

• Любопытно, что, несмотря на эгалитаристские установки, деньги и письмо были двумя атрибутами городской цивилизации, которые были усвоены и высоко ценились: все были в том или ином виде вовлечены в мелкую коммерцию и уровень грамотности был невероятно высоким. Как это могло произойти исторически? Можно также задаться вопросом: где располагались те героические общества, о существовании которых были прекрасно осведомлены сельские малагасийцы, определявшие себя им в противоположность? Или же это было результатом некого сочетания ограниченных возможностей? Возможно, не было классических героических обществ того типа, что были известны на Мадагаскаре с бронзового века, но определенно были определенные элементы в историях самовозвеличивания монархии Мерино, причем не только в их ибонийских эпосах и вызове традиции, состоявшем в возведении каменных зданий. На вопрос о том, что произошло на самом деле, можно ответить только после дальнейших исследований, но все же допустимо предложить некие общие принципы.

Портовые анклавы продолжали существовать, особенно на севере Мадагаскара44, и к XVI веку они вели оживленную торговлю, поставляя оружие местным военным элитам в обмен на постоянный приток рабов45. Большая часть того, что сегодня на Мадагаскаре называется «этническими группами», соответствует королевствам, созданным подобными элитами. Но воинская аристократия никогда не считала себя частью этих групп: на самом деле, они практически всегда доказывали, что вообще не были малагасийцами46. Поэтому, например, когда в XVI–XVII веках появились первые португальские наблюдатели, они сообщали, что правители королевств Антеморо и Антаности на юго-востоке Мадагаскара утверждали, что они были мусульманами из Мангалора и Мекки, хотя и говорили только на малагасийском и не были знакомы с Кораном. Большая часть того, что нам известно о ранней малагасийской истории, заимствовано из героических рассказов о различных битвах и интригах, сохраненных в малагасийских текстах, записанных арабским шрифтом. Эти династии исчезли (аристократия Антеморо была свергнута в результате народного восстания в XIX веке), но потомки их поданных все еще считают себя Антеморо или Антоноси.

Схожим образом, героические правители королевств Сакалава на западном побережье в XVIII и XIX веках утверждали, что произошли от Антеморо и тесно сотрудничали с арабскими и суахилийскими торговцами. Те, кого они покорили, все еще считали себя Сакалава, хотя их правители настаивали, что не являлись ни Сакалава, ни даже малагасийцами. Даже бецимисарака, которые сегодня доминируют на восточном побережье и считаются одним из самых упорных в своем эгалитаризме народов Мадагаскара, впервые вышли на историческую арену как последователи воинской элиты под названием зана-малата, состоящей из наполовину малагасийских детей евро-американских пиратов, осевших в этом регионе в начале XVIII века, потомки которых остаются местной группой, по сей день отделяющей себя от бецимисарака. Иными словами, всякая этническая группа возникает через противопоставление своей собственной героической группе частичных изгоев, которые, в свою очередь, к своему счастью или несчастью, являются посредниками между собственно малагасийским населением и искушениями или опасностями внешнего мира. Через подобные установления, изначальный акт схизмогенетического определения по отношению к портовым городам наподобие Махилаки может превратиться, для всякой вновь формирующейся группы, в процесс определения в противоположность своим собственным сообществам перманентно героических изгоев.

* * *

В этой статье я попытался набросать в самом схематичном виде многоуровневые серии действий по отказу, реинкорпорированию и повторному отказу. Героические общества возникли как отрицание обществ коммерческих и бюрократических. Некоторые составляющие логики героического общества были позаимствованы и реинкорпорированы в урбанистические цивилизации, что привело к новому циклу схизмогенеза, посредством которого они были отвергнуты, а социальный порядок формировался именно вокруг отвержения этих героических элементов. Было бы крайне интересно увидеть, смогли бы мы переосмыслить историю мира как серию актов творческого отказа, и к чему нас мог бы привести подобный подход.

Библиография

Грэбер Д. Долг: первые 5000 лет истории / Пер. с англ. А. Дунаева. М.: Ад Маргинем Пресс; Центр современной культуры «Гараж», 2014.

Adelaar K. A. Borneo as a Cross-Roads for Comparative Austronesian Linguistics // The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives. 2nd ed. / P. Bellwood, J. J. Fox, D. Tryon (eds). Canberra: Australian National University Press, 2005. P. 81–102.

Adelaar K. A. Malay and Javanese Loanwords in Malagasy, Tagalog and Siraya (Formosa) // Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde. 1995. Vol. 150. № 1. P. 50–65.

Adelaar K. A. Malay Influence on Malagasy: Linguistic and Culture-Historical Inferences // Oceanic Linguistics. 1989. Vol. 28. № 1. P. 1–46.

Adelaar K. A. New Ideas on the Early History of Malagasy // Papers in Austronesian Linguistics. 1991. № 1. P. 1–22.

Adelaar K. A. The Asian Roots of Malagasy: A Linguistic Perspective // Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 1995. Vol. 151. № 3. P. 325–356.

Adelaar K. A. Towards an Integrated Theory About the Indonesian Migrations to Madagascar // Ancient Human Migrations / P. Pergine, I. Peiros, M. Feldman (eds). Salt Lake City: University of Utah Press, 2009. P. 149–172.

Allibert C. Migration austronésienne et mise en place de la civilisation malgache. Lectures croisées: linguistique, archéologie, génétique, anthropologie culturelle // Diogène. 2007. Vol. 218. № 2. P. 6–17.

Barendse, R. J. The Arabian Seas: The Indian Ocean World of the Seventeenth Century. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2002.

Beaujard P. East Africa, the Comoros Islands and Madagascar Before the Sixteenth Century // Azania. 2007. Vol. 42. № 1. P. 15–35.

Beaujard P. Les arrivées austronésiennes à Madagascar: vagues ou continuum? (partie I) // Etudes Océan Indien. 2003. Vol. 35–36. P. 59–128.

Beaujard P. Mythe et société à Madagascar (Tañala de l’Ikongo): le chasseur d’oiseaux et la princesse du ciel. P.: Harmattan, 1991.

Beaujard P. The First Migrants to Madagascar and Their Introduction of Plants: Linguistic and Etymological Evidence // Azania. 2011. Vol. 46. № 2. P. 169–189.

Beaujard P. The First Migrants to Madagascar and Their Introduction of Plants: Linguistic and Etymological Evidence // Azania. 2011. Vol. 46. № 2. P. 169–189.

Becker R. Conte d’Ibonia. Essai de traduction et d’interprétation d’après I’édition Dahle de 1877 // Mémoires de l’Académie Malgache. Fasc. XXX. Tananarive: Imprimerie Moderne de l’Emyrne Pitot de la Beaujardière, 1939.

Blench R. M. Austronesians in Madagascar and Their Interaction With the Bantu of East African Coast: Surveying the Linguistic Evidence for Domestic and Translocated Animals // Philippines Journal of Linguistics. 2008. Vol. 18. № 2. P. 18–43.

Blench R. M. Bananas and Plantains in Africa: Re-Interpreting the Linguistic Evidence // Ethnobotany Research and Applications. 2009. Vol. 7. P. 363–380.

Blench R. M. New Palaeozoogeographical Evidence for the Settlement of Madagascar // Azania. 2007. Vol. 42. № 1. P. 69–82.

Blench R. M. The Ethnographic Evidence for Long-Distance Contacts Between Oceania and East Africa // The Indian Ocean in Antiquity / J. Reade (ed.). N.Y.: Kegan Paul/British Museum, 1994. P. 461–470.

Bloch M. Placing the Dead: Tombs, Ancestral Villages, and Kinship Organization in Madagascar. L.: Seminar Press, 1971.

Campbell G. The Structure of Slavery in Indian Ocean Africa and Asia. L.: Frank Cass, 2004.

Chadwick H. M. The Heroic Age. Cambridge: Cambridge University, 1926.

Cox M. P., Nelson M. G., Tumonggor M. K., Ricaut F.-X., Sudoyo H. A Small Cohort of Island Southeast Asian Women Founded Madagascar // Proceedings of the Royal Society of Biological Sciences. 2012. Vol. 279. № 1739. P. 2761–2768.

Dahl O. C. La subdivision de la famille Barito et la place du Malgache // Acta Orientalia (Copenhagen). 1977. Vol. 38. P. 77–134.

Dahl O. C. Malgache et Maanyan. Une comparaison linguistique. Avhandlinger utgitt av Instituttet 3. Oslo: Egede Instituttet, 1951.

Dewar R. E, Wright H. T. The Culture History of Madagascar // Journal of World Prehistory. 1993. Vol. 7. № 4. P. 417–466.

Dewar R. E. Of Nets and Trees: Untangling the Reticulate and Dendritic in Madagascar Prehistory // World Archeology. February 1995. Vol. 26. № 3. P. 301–318.

Dewar R. E. The Archeology of the Early Settlement of Madagascar // The Indian Ocean in Antiquity / J. Reade (ed.). N.Y.: Kegan Paul/British Museum, 1996. P. 471–486.

Dewar R. E., Richard A. Madagascar: A History of Arrivals, What Happened, and Will Happen Next // Annual Review of Anthropology. 2012. Vol. 41. P. 495–517.

Dowlen O. The Political Potential of Sortition: A Study of the Random Selection of Citizens for Public Office. L.: Imprint Academic, 2009.

Dumézil G. Mythe et Épopée: In 3 Vols. P.: Gallimard, 1968–1973.

Fanon F. Black Skin, White Masks. L.: MacGibbon and Kee, 1968.

Flannery K. Divergent Evolution // The Cloud People: Divergent Evolution of the Zapotec and Mixtec Civilizations. N.Y.: Academic Press, 1983.

Gibson T., Silander K. Anarchic Solidarity: Autonomy, Equality, and Fellowship in Southeast Asia. New Haven: Yale University Press, 2011.

Gouldner A. Enter Plato. N.Y.: Basic Books, 1965.

Graeber D. Culture as Creative Refusal // The Cambridge Journal of Anthropology. 2013. Vol. 31. № 2. P. 1–19.

Graeber D. Lost People: Magic and the Legacy of Slavery in Madagascar. Bloomington: Indiana University Press, 2007.

Graeber D. Madagascar: Ethnic Groups // The New Encyclopedia of Africa / J. Middleton, J. C. Miller (eds). Detroit: Gale Cengage Learning, 2007. Vol. III. P. 430–435.

Haring L. Ibonia, Epic of Madagascar. Lewisburg, PA: Bucknell University Press, 1994.

Hurles M. E., Sykes B. C., Jobling M. A., Forster P. The Dual Origin of the Malagasy in Island Southeast Asia and East Africa: Evidence From Maternal and Paternal Lineages // The American Society of Human Genetics. May 2005. Vol. 76. № 5. P. 894–901.

Kottak C. A Cultural Adaptive Approach to Malagasy Social Organization // Social Exchange and Interaction. Anthropological Paper Vol. 46 / E. N. Wilmsen (ed.). Ann Arbor, MI: Museum of Anthropology, 1972.

Kottak C. The Past in the Present: History, Ecology and Cultural Variation in Highland Madagascar. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1980.

Дэвид Грэбер

159Lerner G. The Creation of Patriarchy. N.Y.: Oxford University Press, 1989.

Lerner G. The Origin of Prostitution in Ancient Mesopotamia // Signs: Journal of Women in Culture and Society. Winter 1986. Vol. 11. № 2. P. 236–254.

Linton R. The Tanala: A Hill Tribe in Madagascar. Field Museum Anthropology Series № XXII. Chicago: Field Museum, 1933. P. 162–164.

Manin B. The Principles of Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Mauss M. Techniques, Technologies, and Civilizations. L.: Berghan Books, 2006.

Ottino P. Les Andriambahoaka malgaches et l’héritage indonésien // Les Sovereigns de Madagascar / Raison-Jourde (ed.). P.: Karthala, 1983. P. 71–96.

Pouwels R. Eastern Africa and the Indian Ocean to 1800: Reviewing Relations in Historical Perspective // International Journal of African Historical Studies. 2002. Vol. 35. № 2/3. P. 385–425.

Radimilahy M. 1998. Mahilaka: An Archaeological Investigation of an Early Town in Northwestern Madagascar. Uppsala: Department of Archaeology and Ancient History, 1998.

Reid A. Slavery, Bondage, Dependency in Southeast Asia. N.Y.: St. Martin’s Press, 1983.

Renel C. Ancêtres et dieux // Bulletin de l’Academie Malgache. 1920. Vol. 5.

Renel C. Contes de Madagascar. P.: E. Leroux, 1910. Vol. I. P. 268–274.

Sahlins M. Islands of History. Chicago: University of Chicago Press, 1985.

Scott J. C. The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. New Haven: Yale University Press, 2011.

Sherratt E. S. Archaeological Contexts // A Companion to Ancient Epic / J. M. Foley (ed.). Oxford: Blackwell, 2005. P. 119–141.

Smith B. D. Agricultural Chiefdoms of the Eastern Woodlands // The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas / B. G. Trigger, W. E. Washburn (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Vol. I. P. 267–323.

Strathern M. Negative Strategies in Melanesia // Localizing Strategies: Regional Traditions of Ethnographic Writing / R. Fardon (ed.). Edinburgh: Scottish Academic Press, 1990. P. 204–216.

Treherne P. The Warrior’s Beauty: The Masculine Body and Self-Identity in Bronze Age Europe // Journal of European Archaeology. 2005. Vol. 3. № 1. P. 105–144.

Vérin P. The History of Civilisation in North Madagascar // Journal des africanistes. 1987. Vol. 57. № 1–2.

Vernet T. Les réseaux de traite de l’Afrique orientale: côte swahili, Comores et nordouest de Madagascar (vers 1500–1750) // Cahiers des Anneaux de la Mémoire. 2007. № 9. P. 67–107.

Vernet T. Slave Trade and Slavery on the Swahili Coast (1500–1750) / Islamand Diaspora / B. A. Mirzai, B. A. Montana, A. I. Lovejoy, P. Slavery (eds). Trenton, NJ: Africa World Press, 2009. P. 37–76.

Wengrow D. What Makes Civilization? The Ancient Near East and the Future of the West. N.Y.: Oxford University Press, 2010.

Wilson P. L. The Shamanic Trace // Escape From the Nineteenth Century and Other Essays. Brooklyn: Autonomedia, 1998. P. 90–108.

Wright H. T., Radimilahy C. L’évolution des systèmes d’installation dans la baie d’Ampasindava et à Nosy-Be // Taloha. 2005. № 14–15. P. 300–354.

Wright H. T., Rakotoarisoa J. The Rise of Malagasy Societies: New Developments in the Archaeology of Madagascar // The Natural History of Madagascar / S. M. Goodman, J. P. Bensted (eds). Chicago: University of Chicago Press, 2003. P. 112–119.

Wright H. T., Verin P. Madagascar and Indonesia: New Evidence From Archaeology and Linguistics // Indo-Pacific Prehistory Association Bulletin. 1990. Vol. 18. P. 35–41.

Wright H. T., Vérin P., Ramilisonina, Burney D., Burney L. P., Matsumoto K. The Evolution of Settlement Systems in the Bay of Boeny and the Mahavavy River Valley? NW Madagascar // Azania. 1996. Vol. 31. № 1. P. 37–73.

Перевод с английского Евгения Блинова по изданию: Graeber D. Culture as Creative Refusal // The Cambridge Journal of Anthropology. 2013. Vol. 31. № 2. P. 1–19. Публикуется с любезного разрешения наследников автора.

Источник Логос. 2022. Т.32. №3.

Примечания

1Strathern M. Negative Strategies in Melanesia // Localizing Strategies: Regional Traditions of Ethnographic Writing / R. Fardon (ed.). Edinburgh: Scottish Academic Press, 1990. P. 204–216.

2Mauss M. Techniques, Technologies, and Civilizations. L.: Berghan Books, 2006.

3Wilson P. L. The Shamanic Trace // Escape From the Nineteenth Century and Other Essays. Brooklyn: Autonomedia, 1998. P. 90–108.

4Я должен здесь отметить, что не существует определенного консенсуса по поводу того, насколько иерархической на самом деле была цивилизация Миссисипи, не говоря уже о том, насколько к ней действительно применима знаменитая кастовая система Натчез. Хороший обзор недавней литературы см.: Smith B. D. Agricultural Chiefdoms of the Eastern Woodlands // The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas / B. G. Trigger, W. E. Washburn (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Vol. I. P. 267–323. При этом урбанистические общества, наиболее близкие к строителям курганов-чучел, скорее всего относятся к числу наиболее воинственных.

5Wilson P. L. Op. cit. P. 91.

6Напр.: Gibson T., Silander K. Anarchic Solidarity: Autonomy, Equality, and Fellowship in Southeast Asia. New Haven: Yale University Press, 2011; Scott J. C. The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. New Haven: Yale University Press, 2011.

7 См.: Грэбер Д. Долг: первые 5000 лет истории / Пер. с англ. А. Дунаева. М.: Ад Маргинем Пресс; Центр современной культуры «Гараж», 2014. Моя аргументация основана на работах феминистского историка Герды Лернер: Lerner G. The Origin of Prostitution in Ancient Mesopotamia // Signs: Journal of Women in Culture and Society. Winter 1986. Vol. 11. № 2. P. 236–254; Idem. The Creation of Patriarchy. N.Y.: Oxford University Press, 1989.

8 Chadwick H. M. The Heroic Age. Cambridge: Cambridge University, 1926.

9Wengrow D. What Makes Civilization? The Ancient Near East and the Future of the West. N.Y.: Oxford University Press, 2010.

10 Dumézil G. Mythe et Épopée: In 3 Vols. P.: Gallimard, 1968–1973.

11Хороший обзор современных представлений об археологическом контексте древнего эпоса см.: Sherratt E. S. Archaeological Contexts // A Companion to Ancient Epic / J. M. Foley (ed.). Oxford: Blackwell, 2005. P. 119–141.

12 Treherne P. The Warrior’s Beauty: The Masculine Body and Self-Identity in Bronze Age Europe // Journal of European Archaeology. 2005. Vol. 3. № 1. P. 129.

13 Sahlins M. Islands of History. Chicago: University of Chicago Press, 1985. P. 46–47.

14 Gouldner A. Enter Plato. N.Y.: Basic Books, 1965. P. 45–55.

15 Manin B. The Principles of Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1997; Dowlen O. The Political Potential of Sortition: A Study of the Random Selection of Citizens for Public Office. L.: Imprint Academic, 2009.

16 Dahl O. C. Malgache et Maanyan. Une comparaison linguistique. Avhandlinger utgitt av Instituttet 3. Oslo: Egede Instituttet, 1951; Idem. La subdivision de la famille Barito et la place du Malgache // Acta Orientalia (Copenhagen). 1977. Vol. 38. P. 77–134.

17 Kottak C. A Cultural Adaptive Approach to Malagasy Social Organization // Social Exchange and Interaction. Anthropological Paper Vol. 46 / E. N. Wilmsen (ed.). Ann Arbor, MI: Museum of Anthropology, 1972; Idem. The Past in the Present: History, Ecology and Cultural Variation in Highland Madagascar. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1980; Flannery K. Divergent Evolution // The Cloud People: Divergent Evolution of the Zapotec and Mixtec Civilizations. N.Y.: Academic Press, 1983.

18Hurles M. E. et al. The Dual Origin of the Malagasy in Island Southeast Asia and East Africa: Evidence From Maternal and Paternal Lineages // The American Society of Human Genetics. May 2005. Vol. 76. № 5. P. 894–901; Cox M. P. et al. A Small Cohort of Island Southeast Asian Women Founded Madagascar // Proceedings of the Royal Society of Biological Sciences. 2012. Vol. 279. № 1739. P. 2761–2768. Я нахожу это биологическое свидетельство обнадеживающим, так как я давно заметил, что дискуссии о происхождении человеческой популяции на Мадагаскаре являются классическим примером подвохов со стороны сексистского языка. Археологи до сих пор спрашивают «когда на Мадагаскар прибыли Мужчины?», часто отмечая, что существуют свидетельства человеческой деятельности, в особенности — массовое убийство карликовых гиппопотамов уже в I веке н. э. При этом не существует признаков постоянных поселений. Однако настоящий вопрос, которым стоит задаться, заключается в том, «когда на Мадагаскар прибыли женщины?», поскольку группы мужчин-охотников или корабли, прибывшие для пополнения припасов или даже поселения после кораблекрушений, не имели значения в долгосрочной перспективе; без женщин невозможна популяция.

19Adelaar K. A. Malay Influence on Malagasy: Linguistic and Culture-Historical Inferences // Oceanic Linguistics. 1989. Vol. 28. № 1. P. 1–46; Idem. New Ideas on the Early History of Malagasy // Papers in Austronesian Linguistics. 1991. № 1. P. 1–22; Idem. Malay and Javanese Loanwords in Malagasy, Tagalog and Siraya (Formosa) // Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde. 1995. Vol. 150. № 1. P. 50–65; Idem. The Asian Roots of Malagasy: A Linguistic Perspective // Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 1995. Vol. 151. № 3. P. 325–356; Idem. Borneo as a Cross-Roads for Comparative Austronesian Linguistics // The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives. 2Nd ed. / P. Bellwood et al. (eds). Canberra: Australian National University Press, 2005. P. 81–102; Idem. Towards an Integrated Theory About the Indonesian Migrations to Madagascar // Ancient Human Migrations / P. Pergine et al. (eds).

Salt Lake City: University of Utah Press, 2009. P. 149–172; Blench R. M. The Ethnographic Evidence for Long-Distance Contacts Between Oceania and East Africa // The Indian Ocean in Antiquity / J. Reade (ed.). N.Y.: Kegan Paul/British Museum, 1994. P. 461–470; Idem. New Palaeozoogeographical Evidence for the Settlement of Madagascar // Azania. 2007. Vol. 42. № 1. P. 69–82; Beaujard P. Les arrivées austronésiennes à Madagascar: vagues ou continuum? (partie I) // Etudes Océan Indien. 2003. Vol. 35–36. P. 59–128; Idem. East Africa, the Comoros Islands and Madagascar Before the Sixteenth Century // Azania. 2007. Vol. 42. № 1. P. 15–35; Idem. The First Migrants to Madagascar and Their Introduction of Plants: Linguistic and Etymological Evidence // Azania. 2011. Vol. 46. № 2. P. 169–189.

20Adelaar K. A. The Asian Roots of Malagasy. P. 328.

21Напр.: Reid A. Slavery, Bondage, Dependency in Southeast Asia. N.Y.: St. Martin’s Press, 1983; Campbell G. The Structure of Slavery in Indian Ocean Africa and Asia. L.: Frank Cass, 2004.

22Dewar R. E, Wright H. T. The Culture History of Madagascar // Journal of World Prehistory. 1993. Vol. 7. № 4. P. 417–466; Dewar R. E. The Archeology of the Early Settlement of Madagascar // The Indian Ocean in Antiquity / J. Reade (ed.). N.Y.: Kegan Paul/British Museum, 1996. P. 471–486; Idem. Of Nets and Trees: Untangling the Reticulate and Dendritic in Madagascar Prehistory // World Archeology. February 1995. Vol. 26. № 3. P. 301–318; Wright H. T. et al. The Evolution of Settlement Systems in the Bay of Boeny and the Mahavavy River Valley? NW Madagascar // Azania. 1996. Vol. 31. № 1. P. 37–73; Radimilahy M. Mahilaka: An Archaeological Investigation of an Early Town in Northwestern Madagascar. Uppsala: Department of Archaeology and Ancient History, 1998; Wright H. T., Verin P. Madagascar and Indonesia: New Evidence From Archaeology and Linguistics // Indo-Pacific Prehistory Association Bulletin. 1990. Vol. 18. P. 35–41; Wright H. T., Rakotoarisoa J. The Rise of Malagasy Societies: New Developments in the Archaeology of Madagascar // The Natural History of Madagascar / S. M. Goodman, J. P. Bensted (eds). Chicago: University of Chicago Press, 2003. P. 112–119; Wright H. T., Radimilahy C. L’évolution des systèmes d’installation dans la baie d’Ampasindava et à Nosy-Be // Taloha. 2005. № 14–15. P. 300–354; Allibert C. Migration austronésienne et mise en place de la civilisation malgache. Lectures croisées: linguistique, archéologie, génétique, anthropologie culturelle // Diogène. 2007. Vol. 218. № 2. P. 6–17; Dewar R. E., Richard A. Madagascar: A History of Arrivals, What Happened, and Will Happen Next // Annual Review of Anthropology. 2012. Vol. 41. P. 495–517.

23Blench R. M. Austronesians in Madagascar and Their Interaction With the Bantu of East African Coast: Surveying the Linguistic Evidence for Domestic and Translocated Animals // Philippines Journal of Linguistics. 2008. Vol. 18. № 2. P. 18–43; Idem. Bananas and Plantains in Africa: Re-Interpreting the Linguistic Evidence // Ethnobotany Research and Applications. 2009. Vol. 7. P. 363–380; Beaujard P. The First Migrants to Madagascar and Their Introduction of Plants: Linguistic and Etymological Evidence // Azania. 2011. Vol. 46. № 2. P. 169–189.

24См. хорошее обобщение с малагасийской перспективы: Idem. East Africa, the Comoros Islands and Madagascar Before the Sixteenth Century; Pouwels R. Eastern Africa and the Indian Ocean to 1800: Reviewing Relations in Historical Perspective // International Journal of African Historical Studies. 2002. Vol. 35. № 2/3. P. 385–425; Vernet T. Les réseaux de traite de l’Afrique orientale: côte swahili, Comores et nord-ouest de Madagascar (vers 1500–1750) // Cahiers des Anneaux de la Mémoire. 2007. № 9. P. 67–107; Idem. Slave Trade and Slavery on the Swahili Coast (1500–1750) / Islamand Diaspora / B. A. Mirzai et al. (eds). Trenton, NJ: Africa World Press, 2009. P. 37–76.

25Radimilahy M. Op. cit.

26Dewar R. E. Of Nets and Trees. P. 313.

27Radimilahy M. Op. cit. P. 24–25.

28 При этом интерпретация Радимилахи базируется на предположении о том, что обитатели острова уже говорили на малагасийском, хотя можно предположить, что по крайней мере в самой Махилаке это достаточно маловероятно.