В продолжение анализа разных колониализмов, включая позитивную сторону

Шествие слонов. Въезд принца Уэльского в Джайпур в 1876 году. «Индийская серия» Василия Верещагина, 1879

Резюме. В продолжение анализа разных колониализмов, включая позитивную сторону, публикуются две статьи К.А.Фурсова о техниках английского управления Индией, в течение более чем 200 лет обеспечивавших подчинение, более чем эффективное ограбление, но отчасти также развитие этой страны, не существовавшей как целостность до англичан: именно колониализм создал здесь национальное движение, и, по мере его подъёма, индийскую нацию. Наглядно показано, как преимущества английской власти в сравнении с Могольской империей, определившие позитивное или нейтральное отношение к ней ряда социальных акторов («закон и порядок», «права собственности», развитие инфраструктуры и прочие плюсы капитализма, ради которых отчасти защищали крестьян от владельцев) вырастили тех индусов (сперва знатных и образованных, потом и из разночинцев), кто потребовал у империи сперва равенства, а затем независимости, так сказать, отрицание отрицания в процессе исторического развития.

«Жёсткая» и «мягкая сила» в политике Ост–Индской компании

Содержание

К.А. Фурсов

Ярким примером применения «жёсткой» и «мягкой силы» в строительстве и поддержании Британской империи служит Ост–Индская компания (East India Company, 1600–1874). Эта уникальная организация, которая заложила основы британского господства на Востоке и во многом сформировала современный мир, вообще полна двойственностей.

Компания выступала одновременно коммерческой корпорацией и властной структурой, подданным в Британии и правителем в Азии, смиренным просителем торговых льгот и свирепым морским (а позднее и сухопутным) разбойником. Сегодня, когда ушла в прошлое колониальная система Запада и трещит по швам неоколониальная, актуально иметь представление о том, какими методами величайшая колониальная держава обретала и сохраняла «жемчужину своей короны».

Джеймс Ланкастер, капёр (пират дозволением госудасртва, захватывающий только «чужих»), командир первой торговой флотилии Ост-Индской Компании

Английская (после унии 1707 г. британская) Ост–Индская компания была основана в 1600 г. группой лондонских купцов. Получив от королевы (1558–1603) Елизаветы I хартию с правом монопольно торговать с Востоком, она стала снаряжать морские экспедиции в Индийский океан. На первых порах фокусом интересов компании стала Нусантара с её пряностями, но уже в 1620–е годы её вытеснила оттуда более мощная на тот момент нидерландская Ост–Индская компания. Англичанам пришлось сосредоточиться на Индии, откуда они вывозили хлопчатобумажные и шёлковые ткани, перец, индиго, селитру, сахар.

Компания установила отношения с политиями субконтинента, прежде всего Могольской империей, и получила разрешения основать в прибрежных городах торговые фактории, где пользовалась правом экстерриториальности. С ростом торговли компании и центробежных политических тенденций в первой половине XVIII в. эти города становились точками притяжения населения, деловых операций и ремесленного производства.

Подспудно это превращало их не только в экономических и демографических, но и властных конкурентов индийских политий. Фактический распад Могольской державы и англо–французские войны 1740–50–х годов (за австрийское наследство и Семилетняя) вывели компанию на политический уровень. Стремясь расправиться с европейским торговым конкурентом внеэкономическими средствами, французская и британская Ост–Индские компании развернули в Южной Индии сухопутную войну. Правители княжеств, на территории которых она велась, охотно арендовали у компаний военные отряды, но постепенно попадали в зависимость от них.

Наваб (мусульманский правитель) Бенгалии попытался не допустить этого в своей стране и изгнал британцев из Калькутты. Однако в 1757 г. подполковник Роберт Клайв разбил его войско при Палаши и посадил на престол нового наваба. Компания сначала не собиралась брать управление в свои руки, но появление внеэкономического источника средств в виде казны Бенгалии побудило её всё глубже втягиваться в сферу власти. В отношениях компании с индийскими политиями произошёл перелом: компания — не теряя торговой сущности — сама сделалась одной из них.

Это повлекло перелом и в отношениях Ост–Индской компании с британским государством. В парламенте обратили внимание на аномалию: компания подконтрольна государству исключительно как купеческая корпорация, но не как азиатская империя. В третьей четверти XVIII в. парламент поэтапно устранил эту аномалию, поставив некоммерческие виды деятель ности компании под надзор правительства.

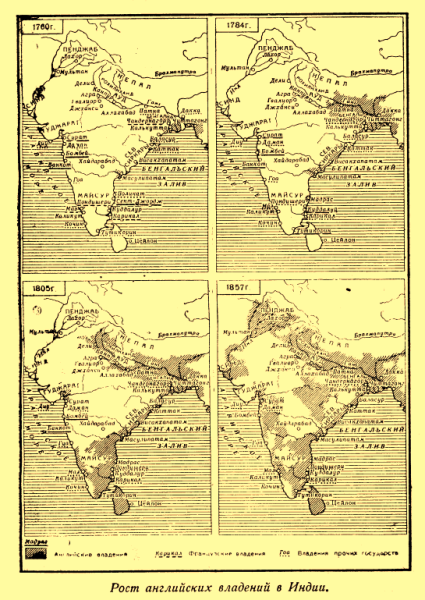

С 1784 г. компания всё больше превращалась в инструмент Британии по управлению Индией. Период конца XVIII — середины XIX вв. характеризуется одновременно наступлением компании в Индии (территориальная экспансия) и отступлением на родине (постепенная отмена монопольных прав торговли и административной автономии). В 1858 г., в разгар индийского восстания, парламент отменил власть компании в Индии, передав её короне. Компания просуществовала до 1874 г. уже как деловое предприятие, хотя дивиденды акционерам выплачивались из индийских налогов.

История Ост–Индской компании поддаётся разной периодизации в зависимости от разных критериев. При первом приближении её можно поделить на два крупных периода, которые — исходя из выхода вперёд той или другой ипостаси двойственной природы компании — уместно назвать купеческим и державным.

«Жёсткая» и «мягкая сила» компании в купеческий период (XVII — середина XVIII в.)

В первый период истории Ост–Индской компании арсенал её «жёсткой силы» составляли торгово–военный флот и значение для индийской экономики. Военно–морской компонент «жёсткой силы» компании обеспечивали её корабли, «ост–индцы» (East Indiamen), которые были флотом двойного назначения — торговым и военным. Так, в 1670–90–е годы она заказывала судостроителям корабли по 700–800 т с 40 и более пушками1.

Располагая такими судами, англичане (вместе с голландцами) уже к 1617 г. перехватили у португальцев «право» выдавать пропуска индийским судам, а также были способны блокировать сегменты индийского побережья, чтобы нарушить судоходство и принудить власти к уступкам, как в 1623 и 1734 гг. в Гуджарате. Иногда это происходило, когда власти пытались обложить торговлю компании поборами в обход данных ими же разрешений.

Это не значит, что на блокаду англичан вынуждали лишь хищнические требования властей. Такой подход существовал у британских историков XIX — первой половины ХХ в. и стал частью англосаксонской «идеологии», которая умеет выставить свою страну невинной жертвой агрессии. На деле насилие было встроено в заморскую деятельность европейских купцов раннего Нового времени. Вспомним пиратские коммандитные товарищества елизаветинской эпохи. Само установление торговых связей с Могольской Индией компания начала с насилия: чтобы заставить власти разрешить торговлю, капитан Томас Бест в 1612 г. захватил в Аравийском море судно с богатым грузом и мусульманскими паломниками.

Была компания небезупречна и в собственно бизнесе. Так, в 1630–е годы она пыталась обмануть могольскую таможню, торгуя с крупнейшим индийским портом Суратом не только напрямую, но и через португальцев2. Поскольку к «жёсткой силе» Дж. Най отнёс не только военную, но и экономическую мощь3, вторым компонентом этой силы компании правомерно считать её место в экономике Индии как коллективного купца. На протяжении XVII — первой половины XVIII в. компания становилась для индийского купечества всё более ценным торговым партнёром, прежде всего благодаря масштабным закупкам тканей за серебро.

К 1740 г. её доля в товарообороте Сурата дошла до половины4. Индийские купцы быстро поняли выгоды сотрудничества. Поэтому, например, когда компании не удалось выхлопотать разрешение торговать у наместника порта Дабхол в султанате Биджапур, купеческая верхушка города в 1620 г. обещала сделать это сама, обратившись напрямую к султану5. При попытке разделить инструменты компании в Индии на таковые «жёсткой» и «мягкой силы» некоторые попадают в обе категории, выступают смешанным типом. Такие гибридные инструменты вписываются в определение Дж. Наем «умной силы» как сочетания «жёсткой» и «мягкой»6 ещё удачнее, чем простая комбинация инструментов двух сил.

Инструментом «умной силы» можно считать кирпичные форты, которыми компания начала обзаводиться в прибрежных районах Индии к середине XVII в. На примере азиатских купцов англичане видели, что их товары и они сами могут быть в любой момент арестованы властями — обычно с целью заставить раскошелиться. Поэтому компания взяла курс на то, чтобы физически вывести свои деловые центры из сферы досягаемости властей. В 1639 г. она добилась от наяка (мелкого правителя) Вандаваси на Коромандельском берегу разрешения построить в рыбацкой деревне Мадрас форт св. Георга. В 1668 г. компания получила от собственного короля (1660–85) Карла II замок на острове Бомбей, перешедшем к нему в виде приданого за португальской принцессой. В 1690 г. англичане, используя как предлог местное восстание, начали возводить в Калькутте форт Уильям. Позднее возникли форты в Андженго, Кадалуре и кое–где ещё.

Будучи «раннесовременным режимом», Ост–Индская компания в купеческий период осуществляла специфическую форму гибридного суверенитета над системой портовых городов и морских путей7.

«Жёсткая сила» фортов в этой системе заключалась в том, что они усиливали сделочную позицию компании в отношениях с властями8. Стены с пушками обеспечивали защиту служащим и складам в случае конфликтов. Форты представляли преграду, которую нельзя было преодолеть сходу, причём европейская фортификация уже в XVII в. превосходила индийскую. Конечно, при твёрдом намерении властей расправиться с англичанами укрепления не спасли бы (как в Калькутте в 1756 г.). Однако обычно власти старались только припугнуть компанию с целью вымогательства. «Мягкая сила» фортов состояла в притягательности анклавов компании для индийцев в условиях нараставшего распада Могольской державы. На фоне учащающихся войн английские эмпории обеспечивали безопасность, тем более что компания распространила на их индийское население право экстерриториальности, дарованное властями ей самой. Так, из–за начинавшейся могольско–маратхской войны население Бомбея в 1668–74 гг. выросло с 10 тыс. до 60 тыс. человек9.

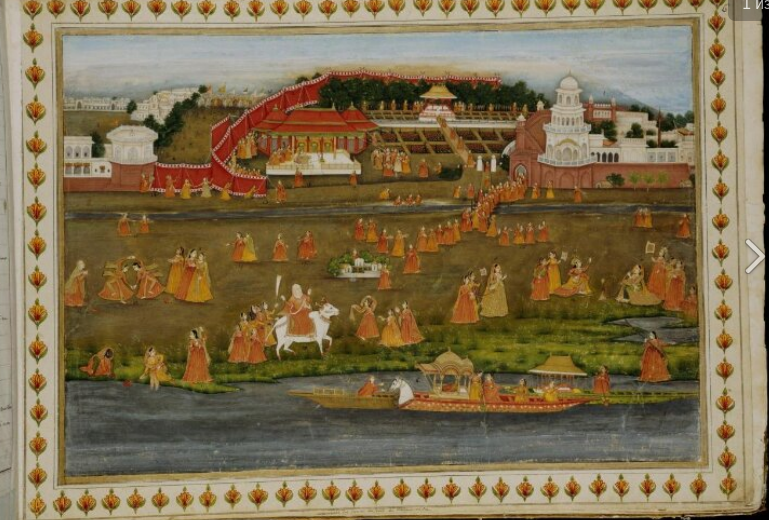

Могольский император и его двор. Неизвестный художник, ок.1774. Великий Могол Мухаммад Шах с гаремом выехал в провинцию. В центре картины мать императора на белом быке, вокруг отдыхают женщины. Источник

Собственно «мягкую силу» компании в купеческий период составляли её дипломатия и общая экономическая привлекательность анклавов. Действуя в части света, где Англия как государство ещё никак не присутствовала, компания волей–неволей «пошла в дипломаты». Её уполномоченные регулярно ездили к шахам Могольской империи, Биджапура, Голконды и правителям других политий, а также к их наместникам. Наиболее известно посольство Джона Сёрмана в Дели, который в 1717 г. получил у шаха (1713–19) Фаррухсийяра фирман с небывалым списком торговых льгот. Конечно, компания подкрепляла прошения ценными подарками (перс. пешкаш), среди которых бывали ткани, зеркала, арабские лошади, слоны. Служащие компании обычно называли такие подношения взятками (bribes), но это европоцентричный подход, ибо подарки были не проявлением коррупции, а нормой функционирования патримониальной политии, к тому же в отсутствие разделения на публичную и частную сферы.

Xотя, как сказано выше, экономические рычаги Дж. Най включил в «жёсткую силу», выделяют сегодня и «экономическую мягкую силу», т.е. инвестиционную и финансовую привлекательность государства10. Применим данный пункт и к компании. Если её фактические успехи в экономике относились к «жёсткой силе», то потенциальные — к «силе мягкой». За первые десятилетия компания доказала партнёрам выгодность сотрудничества, и индийское купечество «потянулось» к англичанам. Данный инструмент «мягкой силы» переплетается с фортом как инструментом «силы умной»: компания имела репутацию надёжного торгового партнёра, да такого, который способен защитить бизнес физически. Это побуждало индийских купцов открывать в анклавах компании филиалы своих фирм, а подчас селиться там самим. Так, в 1701 г. могольский фаудждар (военный наместник) г. Хугли жаловался назиму (губернатору провинции) Бенгалии, что многие купцы перенесли деловую активность из этого города в Калькутту11.

Дип Чанд, муршидабадский художник. Портрет офицера Ост-Индской компании, возможно хирурга Уильяма Фуллертона, 1760 г. Окружённый прислугами с мухобойками, курит кальян, сидя на дорогом ковре, а подле него лежат меч, коробка с бетелем, разбрызгиватели с освежающий водой и принадлежности для заправки кальяна. Он напоминает скорее раджу, мирзу или иного восточного деспота, чем просвещённого европейца

«Жёсткая» и «мягкая сила» компании в державный период (середина XVIII — середина XIX в.)

Арсенал инструментов обеих «сил» Ост–Индской компании серьёзно пополнился с середины XVIII в., когда она начала превращаться из купца в державу–купца. Появление новых инструментов во многом и отражало переход компании в иное качество. Помимо перечисленных инструментов «жёсткую силу» компании составили: армия, аппарат управления, различные рычаги воздействия на княжества. Серьёзно укрепились и позиции компании в экономике Индии.

Главным инструментом «жёсткой силы», конечно, стала сухопутная армия. Право набирать военные отряды компания получила по хартии Карла II 1683 г., но сначала это были немногочисленные гарнизоны анклавов. Войны с французами 1740–50–х годов заставили британцев последовать их примеру и набрать крупную армию сипаев — солдат–туземцев, обученных и вооружённых по европейскому образцу. Эта армия позволила британцам в Индии не только победить французов, но и изменить баланс сил в отношениях с властями местных политий.

Из просителя торговых льгот компания сначала превратилась в поставщика на рынке военных услуг, а вскоре и установила контроль над своими «работодателями» — князьями. Разгром бенгальского наваба в 1757 г. открыл компании путь к империи. Её сухопутная армия обрела собственную логику развития, так как появились и внешние (не из «кровных» прибылей) средства её содержать, и стимулы непрерывно увеличивать её ввиду угроз со стороны соседних политий, и соблазны занимать новые территории. Обладание армией сделало компанию не только (как говорили критики–современники) imperium in imperio, но и континентальной державой в рамках Британской морской империи. Так, в 1789 г. численность сухопутной армии Британии составляла всего 40 тыс. человек12, а Ост–Индской компании — уже 115 тыс.13

Военные части компании были расквартированы не только в её собственных владениях, но и в крупных княжествах. Там они имели статус субсидиарных отрядов. Услуги такого подразделения правитель (наваб, низам, махараджа) оплачивал путём выделения на их содержание налоговых округов. Когда посредством субсидиарного отряда князь попадал от компании в политическую зависимость, отряд сохранялся в княжестве как орудие поддержания его власти против всех и вся — кроме самой компании. Подчинялся он не князю, а резиденту — посланнику компании, к которому всё более перетекала реальная власть.

Не все княжества стали клиентами компании путём прямого применения вооружённой силы. Среди крупных княжеств завоёваны были отчасти Бенгалия и Авадх, определённо — Майсур, маратхские княжества, эмираты Синда и сикхский Панджаб. Ввод субсидиарного отряда в эти княжества стал следствием победы британцев на поле боя. В Карнатике и Хайдарабаде ситуация была противоположной: они плавно «съехали» в зависимость без войны, благодаря субсидиарному союзу, который заключили из опасений внутреннего и / или внешнего врага.

Таким образом, решающим инструментом установления политического контроля для компании везде служила армия — либо через фактическое развёртывание, либо через простое наличие как фактор запугивания (по аналогии с выражением вице–адмирала Г. Нельсона «флот в наличии», a fleet in being). Остальные инструменты «жёсткой силы» компании, появившиеся в державный период, были производными от армии. Хотя Дж. Най под «жёсткой силой» понимает военную и экономическую мощь, ибо рассматривает прежде всего международные отношения, логично поместить в эту категорию и административную власть внутри государства — по причине обязательного характера её распоряжений и подкреплённости её военной силой. Тем более относится это к колониальным странам, у которых была отнята субъектность.

Внеэкономические инструменты «жёсткой силы» компании удобно разделить на таковые в Британской Индии (зона прямого управления) и в княжеской Индии (зона косвенного управления). В первой таким инструментом служил административный (налоговый, судебный, полицейский) аппарат. Налоговая система компании отличалась безжалостностью и эффективностью. Если в 1764 г. наваб Бенгалии собрал 818 тыс. ф. ст. земельного налога, то британцы через 30 лет довели его до 2,7 млн.

В княжествах ключевым инструментом «жёсткой силы» был контроль британцев над внешними сношениями. В договорах с князьями оговаривалось, что всю переписку с другими правителями те будут вести с ведома и согласия компании. Важным рычагом выступал и контроль над престолонаследием. Было немыслимо, что престол может занять недостаточно лояльный компании наследник. Так, когда в 1797 г. новый наваб Авадха Вазир Али–хан стал противодействовать влиянию компании при дворе, генерал–губернатор (1793–97) сэр Джон Шор сместил его под предлогом незаконного рождения14. Так же жёстко контролировали британцы назначения на ключевые должности. Например, в Траванкуре вскоре после разгрома восстания военной касты наяров 1809 г. под руководством дивана (первого министра) Велу Тхампи компания стала «ввозить» диванов из Махараштры, и длилось это до 1872 г.15

Далава (или диван) Велу Тхампи

Ещё один инструмент состоял в частичном контроле компании над собственным войском князя. В Пуне, Хайдарабаде, Гвалияре были сформированы модернизированные части, призванные освободить от полицейских функций субсидиарный отряд, а подчинялись они резиденту. Наконец, в Вадодаре одним из инструментов «жёсткой силы» служила бхандари — гарантия компанией погашения огромного внутреннего долга правительства.

Экономический компонент «жёсткой силы» компании по–прежнему составляла её роль крупного экспортёра индийской продукции. Так, в 1813 г. Калькутта вывезла в Лондон хлопчатобумажных изделий на 2 млн ф. ст.16 К тканям в державный период добавились хлопок–сырец и опиум, которые компания везла в Китай. Правда, вливание компанией серебра в индийскую экономику в сравнении с купеческим периодом резко сократилось, поскольку на закупку товаров Бенгалии компания теперь тратила её же средства, собираемые в виде налогов.

Именно экономический вес компании позволил ей удачно вписаться в набиравший силу в Индии XVIII в. процесс коммерциализации власти (К.А. Бэйли): торговля, политика и налоги оказались так тесно переплетены, что любому успешному предпринимателю приходилось действовать во всех этих сферах разом17. Поскольку компания давно была экономическим игроком мирового масштаба, в названный процесс она вписалась даже удачнее индийских игроков — членов могущественных торгово–ростовщических групп. Однако своими партнёрами среди них компания не пренебрегала. Её военно–политическая экспансия создавала благоприятные условия для расширения бизнеса влиятельных индуистских, парсийских и джайнских торговых домов. Те ссужали компанию средствами, осуществляли военные поставки и помогали развивать экспорт хлопка, индиго и опиума.

Просматривается в державный период и группа инструментов «умной силы». Уникальным было обеспечение компанией прав собственности крупных землевладельцев и купечества, а также налоговых привилегий первых и торговых привилегий вторых. «Мягкий» компонент выражался здесь в том, что компания формировала свой положительный образ среди индийской элиты, «жёсткий» — в том, что привилегии элиты поддерживались применением административной власти (на территориях компании) или дипломатического нажима (в княжествах).

Индийских землевладельцев, купцов, чиновников привлекало провозглашённое британцами верховенство закона. Данный принцип, разработанный Джоном Локком (1632–1704) и другими англосаксонскими мыслителями XVII–XVIII вв., компания позиционировала как краеугольный камень своего порядка в Индии. Правда, она сама широко нарушала его во имя ещё более «верховных» для неё интересов власти и прибыли. И всё же на фоне произвола индийских властей предержащих, которых слабо сдерживало обычное право, многие видели в режиме компании крепкий общественный порядок на страже интересов имущих слоёв.

Эта притягательность компании просматривалась ещё со второй половины XVII в., когда её анклавы сделались магнитами для индийских предпринимателей. В полной мере проявилась она с превращением компании в державу. И хотя банкиры семьи Джагат Сетхи, подкупая в 1757 г. войско бенгальского наваба, ещё исходили из того, что недопустимо терять компанию как делового партнёра, вскоре в силу вступило и другое соображение: компания как полития оберегала интересы предпринимателей.

Конечно, не забывала она в первую очередь себя, и приход её к власти сопровождался диктатом закупочных цен у купцов и производителей. Вместе с тем симбиоз компании с рядом индийских торговых домов был столь тесным, что некоторые индологи именуют её режим второй половины XVIII — начала XIX в. меркантилистским, так как компания содействовала укреплению позиций местного капитала18.

Тот же положительный образ компании удалось сформировать в глазах немалой части крупных землевладельцев (заминдаров). Так, в Бенгалии с целью обрести среди них социальную опору генерал–губернатор (1786–1793) лорд Корнуоллис ввёл в 1793 г. земельно–налоговую систему постоянного заминдари. Хотя сделать из заминдара капиталиста не получилось и многие имения из–за недоимок ушли с молотка, британцы избавили земельную собственность от произвольных конфискаций: за что её могут отнять, было прописано в законе.

Правда, социальной ценой реформы стало лишение прав на землю крестьян, арендаторов и батраков, но выросших в пережившем огораживания обществе реформаторов это не заботило. Демонстрационный эффект реформ внёс огромный вклад в покорение компанией Индии. Ещё с XVI в.

«защита и воспроизводство частного капитала стали основной, а временами казались и единственной, функцией английских государственной и правовой систем… В контексте социального развития в Южной Азии это дало англичанам огромное преимущество в принципах государственного строительства. Они могли снискать поддержку и польстить амбициям новых господствующих классов, поднимающихся в большинстве регионов с помощью расширения торговли и давления военного фискализма, предлагая им более прочные права собственности и социально менее ограниченные формы привилегий, чем любые, которые те могли надеяться получить где–то ещё»19.

Иными словами, компания, став индийским князем, выиграла у «коллег» конкуренцию за лояльность ключевых социальных групп. Рано или поздно во многих княжествах (Майсур, Вадодара, Пуне и др.) повторился «бенгальский сценарий»: значительная часть окружения правителя стала «пятой колонной» компании. Над созданием клиентуры в княжествах британцы работали и после их подчинения. Компания всегда стремилась «отколоть» от князя влиятельных владетелей, оказывая им покровительство через его голову. Так, когда в 1801 г. она отняла у наваба Авадха (1798–1814) Саадата Али половину территории (из–за недоимок, которые накопила сама непомерными требованиями), тот пытался компенсировать это, отбирая земли у джагирдаров (джагир — условное земельное держание). Они бросились к резиденту, и последний не только приказал навабу вернуть джагиры, но и объявил, что защита компании распространяется на всех представителей знати, которые считают себя зависимыми от неё20.

Другим инструментом «полужёсткой, полумягкой силы» уместно считать само по себе установление Pax Britannica. Положив конец войнам, разбою на дорогах (в том числе набегам грабителей–пиндхари в Центральной Индии, которые послужили британцам предлогом для разжигания третьей маратхской войны 1817–1818 гг.), а также деятельности тхагов (почитающих богиню Кали душителей–грабителей), Ост–Индская компания, как все империи в истории, содействовала безопасности жизни, передвижения и хозяйственной деятельности.

Смешанным инструментом было и внедрение современных средств транспорта и связи. Эпоха железных дорог началась в Индии в 1853 г., и за пять лет было проложено почти 500 км полотна21. Заложила компания и основы общеиндийской телеграфной сети, протянув к 1857 г. 6,8 тыс. км кабеля22. С одной стороны, распространение западных технологий усиливало власть британцев физически. Оно ускоряло превращение субконтинента в рынок сбыта и источник сырья и закрепляло военный контроль над ним. С другой стороны, внедрение достижений технического прогресса содействовало формированию положительного образа британской власти, ибо, пусть медленно, модернизировало жизнь коренного населения. Конечно, на первых порах этими достижениями пользовались представители верхних слоёв общества23.

Переходя к инструментам всецело «мягкой силы», можно поделить их на «традиционные» и «современные». Первыми уместно считать использование компанией официальной могольской титулатуры, вторыми — внедрение здравоохранения и образования западного типа, науки и журналистики. Хотя основное развитие всех этих сфер в Индии пришлось на период после 1858 г., фундамент их заложила Ост–Индская компания.

Встраиваться в чиновничью иерархию Могольской державы «Кампани бахадур» (урду «Почтенная компания») начала ещё в купеческий период: в 1698 г. добилась должности заминдара трёх деревень близ Калькутты, начав собирать там налог и вершить суд. Масштабный прорыв в эту сферу компания произвела после прорыва в политическую власть: в 1765 г. заставила Шаха Алама II (1759–1806) официально даровать ей право дивани (сбора налогов и гражданской юрисдикции) в Бенгалии, а в 1803 г. его же — назначить её на пост вакиль–уль–мутлак, полномочного регента империи. Деньги компания до 1830–х годов чеканила могольские, хотя порой и вплетала в индийскую символику собственную. Делала она всё это ради легитимации своей власти в привычной индийцам «системе координат».

Неслучайно при оглашении своих указов британцы пользовались формулировкой (на урду):

«Народ принадлежит богу, страна — падишаху, власть — компании».

Неслучайно и то, что пустую скорлупу Могольской империи они решились сломать лишь в середине XIX в., когда восстание сипаев создало достаточный накал страстей. Перейдём к «современным» инструментам создания компанией своего положительного образа. Одним из них было насаждение в Индии европейской медицины. Уже к концу правления окружала компанию ореолом могущественного владыки — некоего нового Великого Могола. К тому же из–за неплохого (7 рупий в месяц у рядового) и стабильного жалованья, наличия у отставных сипаев пенсии и других привилегий от новобранцев не было отбоя.

На «умную силу», быть может, тянет и флот компании ещё торгового периода, так как в ряде случаев правители ряда политий (Биджапур, Кожикоде, Вандаваси) разрешили ей торговать, привлечённые её репутацией морской державы, а значит, желанного военного союзника.

Перейдём к «современным» инструментам создания компанией своего положительного образа. Одним из них было насаждение в Индии европейской медицины. Уже к концу правления компании субконтинент охватила сеть небольших больниц и диспансеров. Основанный в 1824 г. в Калькутте Туземный медицинский институт стал первым заведением подобного рода в Азии. Компания вообще содействовала распространению образования. Первые основанные ею учебные заведения были ориентированы на продвижение традиционного знания. Так возникли Калькуттская мадраса (1781 г.) и Бенарасский санскритский колледж (1791 г.). Однако дальнейшая интеграция Индии в британский имперский проект обострила потребность в образовании западного типа. О его престиже в индийском обществе говорит то, что первый в Азии вуз с преподаванием западных дисциплин (Хинду колледж в Калькутте, 1817 г.) основал индиец — бенгальский просветитель Раммохан Рой (1772–1833).

Сама компания в 1847 г. открыла в Рурки первый в Индии строительный техникум, вскоре названный колледжем Томасона. В 1857 г. были учреждены первые университеты — Калькуттский, Бомбейский и Мадрасский. Инструментом «мягкой силы» было и ознакомление индийской элиты с её собственной цивилизацией. В 1784 г. сэр Уильям Джоунз (1746–1794) основал в Калькутте Азиатское общество Бенгалии, которое поставило на научную основу изучение индийской истории, языков, права, религий, культуры. Образованные индийцы жадно читали журнал общества, а некоторые вступали в него; первым стал дед поэта Робиндронатха Тхакура Дварканатх (1794–1846).

В первой половине XIX в. возникли в Индии и несколько естественнонаучных обществ, журналов и музеев. Хотя завели их британцы главным образом для себя, индийцы от европейской науки изолированы не были. Ярким примером служит брахман Бал Шастри Джамбхекар (1812–1846), который преподавал математику и астрономию в колледже Элфинстона в Бомбее и переводил западные научные работы на маратхи. Воздействие наук усиливала журналистика. Первая в Индии англоязычная газета (The Bengal Gazette) была основана в 1780 г., первая газета на индийском языке, а конкретнее на бенгали («Шомачар дорпон», «Новостное зеркало»), — в 1818 г.

Неудивительно, что для начального этапа Бенгальского Возрождения (первая половина XIX в.) было характерно преобладание в интеллектуальной элите англофильских настроений. В лекциях 1860–х годов бенгальский социальный реформатор Кешоб Чондро Шен (1838–84) рассказывал о том, как Индия, находясь «в руках христианского правительства», «украшена и благословлена» благами новых технологий24. Здесь «мягкая сила» британцев перерастала в «культурную гегемонию» в духе итальянского неомарксиста Антонио Грамши (1891–1937). Разумеется, «балансовый отчёт» колониализма имел и внушительную отрицательную «колонку», куда заносят и упадок ремесла, и проблему «выкачки» и т.д. Однако сейчас речь о «мягкой силе».

К перечисленным инструментам можно добавить религиозный индифферентизм. До начала XIX в. проповедь христианства в Индии компания прямо запрещала: сознавала, что это чревато подрывом её власти. Стремление обратить их в христианство большинство индийцев (как индуистов, так и мусульман) воспринимали как попытку лишить их не только веры, но и касты, т.е. устоявшегося веками места их коллектива в общественной иерархии. Распаду Могольской империи немало способствовала политика исламизации шаха (1658–1707) Аурангзеба, и компания не собиралась повторять его ошибок. Недаром бенгальский хронист XVIII в. Гулам Хусейн Салим отметил, что британцы

«не посягают ни на чьи веру, обычаи и ислам»25.

Однако с 1813 г., когда британский парламент отменил монополию на торговлю с Индией, правительство, не слушая предостережений компании, заставило её допустить туда и миссионеров. (Противоречием британской социальной политики было то, что многие школы учредили именно они.) В конечном счёте агрессивный христианский прозелитизм стал одной из причин восстания 1857–1859 гг.

Вместе с тем показательно, что восставших сипаев поддержали только старые социальные слои, которые пострадали от колониальной деятельности. Новые слои, которые зародились уже в её результате (предприниматели, интеллигенция), отнеслись к восстанию отрицательно. На своих соотечественников–повстанцев они смотрели как на возмутителей спокойствия, которые мешают британцам двигать страну по пути прогресса. Инструменты «жёсткой», «умной» и «мягкой силы» Ост–Индской компании можно представить в виде таблицы.

Вместе с тем показательно, что восставших сипаев поддержали только старые социальные слои, которые пострадали от колониальной деятельности. Новые слои, которые зародились уже в её результате (предприниматели, интеллигенция), отнеслись к восстанию отрицательно. На своих соотечественников–повстанцев они смотрели как на возмутителей спокойствия, которые мешают британцам двигать страну по пути прогресса. Инструменты «жёсткой», «умной» и «мягкой силы» Ост–Индской компании можно представить в виде таблицы.

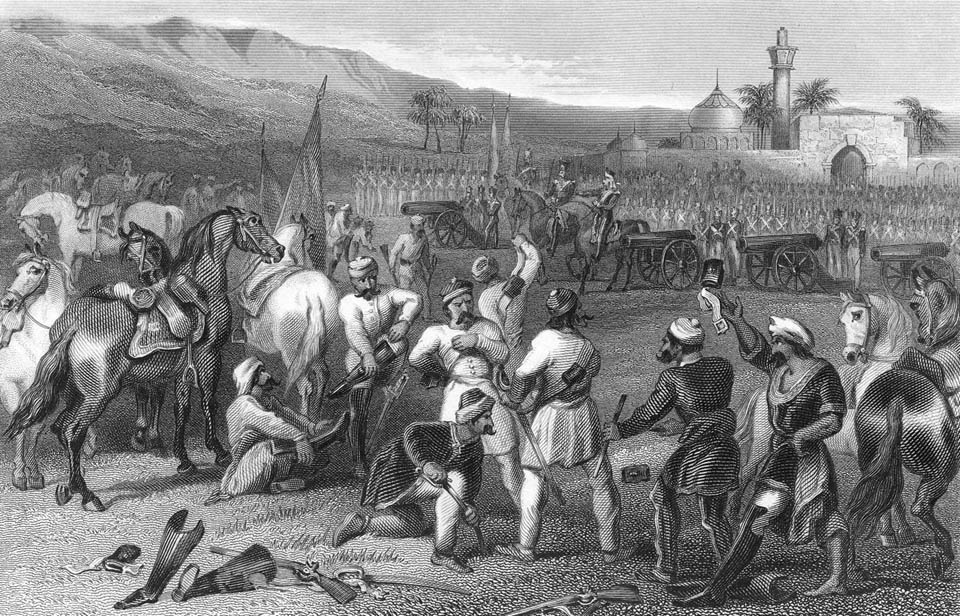

Разоружение солдат-индусов, отказавшихся воевать против своих соотечественников и участвовать в подавлении восстания.

Кавалеристов заставили сдать не только оружие, но и ботфорты. Источник ЖЖ mihalchuk-1974

Таблица показывает, насколько внушительным и разнообразным арсеналом средств установления и удержания господства располагала компания на всём протяжении своей двух с половиной вековой истории. С превращением компании в империю эти средства становились многочисленнее и изощрённее. Надо учесть и то, что все инструменты из второго столбца незримо присутствуют и в третьем, так как из купеческого периода, увеличиваясь количественно и развиваясь качественно, перешли в державный.

Таблица показывает, насколько внушительным и разнообразным арсеналом средств установления и удержания господства располагала компания на всём протяжении своей двух с половиной вековой истории. С превращением компании в империю эти средства становились многочисленнее и изощрённее. Надо учесть и то, что все инструменты из второго столбца незримо присутствуют и в третьем, так как из купеческого периода, увеличиваясь количественно и развиваясь качественно, перешли в державный.

Феномен Ост–Индской компании на конкретном историческом материале неплохо подтверждает концепцию Дж. Ная. Во взаимодействии с индийским обществом компания выработала и применяла целый набор инструментов «жёсткой» и «мягкой силы», причём обогащала его не только практическая смекалка англосаксов, но и двойственность компании как политико–экономической структуры. Пуская эти инструменты в ход где–то планомерно, а где–то интуитивно, компания оставила в наследство своей стране мощную имперскую структуру в Азии от Адена до Сингапура. Искусное и, главное, систематическое применение рассмотренных инструментов позволяет заключить: хотя какого–то намеченного плана строительства индийской (как и мировой) Британской империи не было, созидалась она так, как если бы такой план существовал.

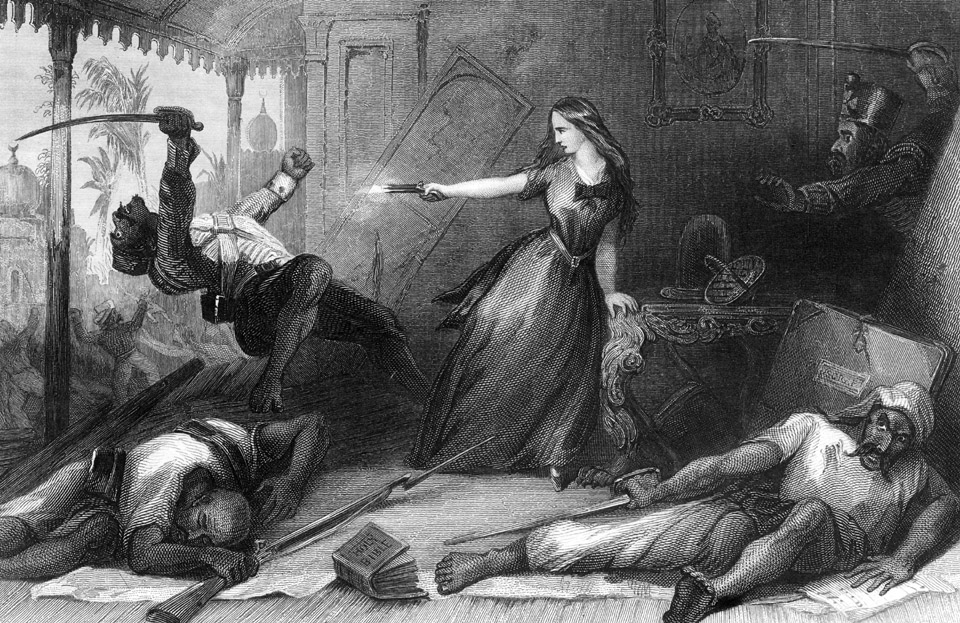

Британская пропагандистская картинка: гордая дочь Альбиона мужественно отбивается от звероподобных индусов. После таких рисунков и соответствующих статей в прессе великий гуманист Чарльз Диккенс написал в своем дневнике: «Если бы я мог, то уничтожил бы весь этот народ!.» Источник ЖЖ mihalchuk-1974

В разное время и в разных регионах вперёд выходили инструменты то «жёсткой», то «мягкой силы». Это зависело от сделочной позиции компании, её могущества на данный момент и могущества тех сил (политий, групп купечества и т.д.), с которыми она так или иначе взаимодействовала. В оба периода — купеческий и державный — прослеживается тенденция к предпочтению компанией сначала «жёсткой силы» (пиратство ради допуска к торговле, победы в войнах с княжествами), затем к всё более активному применению «мягкой» (культивирование положительного образа на покорённых территориях). В случае неудачи ставка вновь делалась на «жёсткую силу», как в вооружённом конфликте с Аурангзебом 1686–1690 гг. (правда, неуспешном) или в третьей англо–маратхской войне 1817–1818 гг. (вполне успешной).

Говоря о «жёсткой» и «мягкой силе» Ост–Индской компании, можно было бы упомянуть о её денежных подарках английским королям из династии Стюартов в XVII в. и займах британскому казначейству в XVIII в. как инструментах «жёсткой силы» (экономической), а также о памфлетах её лондонских экономистов в защиту торговой монополии и власти компании в Индии как инструментах «силы мягкой». Однако в фокусе настоящей главы деятельность компании в Азии.

Отдалённо это чередование можно уподобить двум типам упражнений в бодибилдинге — базовому и изолирующему. Сначала компания задействовала военные и / или экономические рычаги, чтобы утвердить свои интересы, после чего в ход шли менее зримые и более изощрённые средства, призванные закрепить успех. Однако такая очерёдность имела место не всегда.

Порой впереди, напротив, шла «мягкая сила» или «мягкая» с «жёсткой» вместе. Переворачивая привычную нам формулу «торговля следует за флагом», компания предварительно готовила себе почву торговлей и репутацией купца (как в Бенгалии в 1750–е годы) и правителя (как в Майсуре в 1790–е), после чего применяла «жёсткую силу», ломая сопротивление тех, кто так и «не проникся» (битва при Палаши 1757 г., четвёртая англо– майсурская война 1799 г.). Степень осознанности руководством компании применения «мягкой силы» при этом могла варьироваться, но, как показывает переписка её директоров и служащих, была достаточно высокой.

В державный период парадигмами, определявшими характер «мягкой силы» компании, были направления британской общественной мысли по поводу Востока, которые позднее окрестили ориентализмом и англицизмом, или индоманией и индофобией (Т. Траутманн). Ориентализм представлял собой интерес к индийской культуре и стремление не навязывать западную, англицизм, — напротив, презрение к этой культуре и заряженность на вестернизацию. В духовной сфере эти два направления отразили два этапа подчинения Индии и восприятия её в британском обществе. Их соотношение в имперской политике менялось прямо пропорционально соотношению сил в тандеме Ост– Индской компании и британского государства в их совместном (с 1784 г.) управлении Индией, а также соотношению сил старого (торгового) и нового (промышленного) капитала в метрополии.

Англицистская линия постепенно вытеснила ориенталистскую в первой трети XIX в., с превращением Индии в рынок сбыта и источник сырья для британской фабрики. «Мягкая сила» в духе ориентализма (например, интеграция в могольскую иерархию) привлекала к компании традиционные слои индийского общества, а «мягкая сила» в духе англицизма (упор на распространение западных знаний) была рассчитана уже на новые слои, возникающие в результате проникновения в Индию капиталистического уклада. Зато она оттолкнула «традиционалистов», чем способствовала восстанию 1857–1859 гг.

После утраты компанией власти в 1858 г. Радж — британский режим в Индии — унаследовал от неё и «жёсткую силу», и «мягкую» и долго использовал обе. С подъёмом индийского национализма и обнажением двойных стандартов колониализма «мягкая сила» последнего работала всё хуже, что заставляло его упирать на «жёсткую». Одно это служило показателем «осени» Британской империи. Моментом истины стало новое восстание — мятеж на индийском военно–морском флоте 1946 г. Он показал британцам, что и «жёсткая сила» уже не спасает, поэтому уход из Индии надо ускорить.

Источник Глава 4 в: «Жёсткая» и «мягкая сила» в политике Ост–Индской компании// «Цветущий сад против мира джунглей»: колониальная и постколониальная политика западных держав / отв. ред. Т. Л. Лабутина. – Спб.: Алетейя, 2025. С.93-114.

«Жёсткая» и «мягкая сила» властей Британской Индии (1858–1947)

К.А. Фурсов

В 1858 г., в разгар восстания в Хиндустане, британский парламент отменил власть Ост–Индской компании над Индией (и Бирмой) и передал её короне. Вместе с азиатскими территориями британское государство унаследовало от компании и систему «жёсткой» и «мягкой силы». В течение почти столетия до ухода британцев из Индии в 1947 г. эта система составляла суть их господства на субконтиненте.

Приняв за критерий периодизации характер власти, эпоху Раджа — прямого правления Великобритании в Индии — часто делят на периоды автократии (1858–1919) и диархии (1919–1947). В первый из них, который можно назвать также периодом зрелой Британской империи в Индии, британцы правили страной почти без участия национальных политических сил. Для второго, позднего, периода, характерно появление и развитие системы двоевластия, при которой часть административных функций была уступлена индийским политикам. Хроноразделом между двумя периодами служит парламентский Закон об управлении Индией 1919 г., или реформы Монтегю–Челмсфорда: в Центральном и провинциальных законодательных собраниях выборные делегаты составили большинство, а вопросы управления в провинциях были поделены на «резервированные» за британцами (финансы, армия, полиция и т.д.) и «переданные» индийцам (здравоохранение, образование, сельское хозяйство и т.д.). Закон об управлении Индией 1935 г. отменил диархию в провинциях, уступив индийским политикам всю полноту власти, и ввёл её уже на федеральном уровне.

Конституционные реформы были одной из реакций британцев на подъём национально–освободительного движения, которому содействовали как ослабление метрополии, так и усиление колонии. Первое выражалось в постепенном упадке промышленной и финансовой мощи Британии, второе — в развитии индийского крупного капитала, институциализации политических партий, мобилизации населения на кампании гражданского неповиновения под руководством М.К. Ганди и вызревании национального самосознания.

Конституционные реформы были одной из реакций британцев на подъём национально–освободительного движения, которому содействовали как ослабление метрополии, так и усиление колонии. Первое выражалось в постепенном упадке промышленной и финансовой мощи Британии, второе — в развитии индийского крупного капитала, институциализации политических партий, мобилизации населения на кампании гражданского неповиновения под руководством М.К. Ганди и вызревании национального самосознания.

В 1947 г. британцы предоставили Индии независимость, разделив её территорию на доминионы Индийский Союз и Пакистан.

«Жёсткая» и «мягкая сила» властей Британской Индии в период автократии (1858–1919)

В первый период Раджа арсенал его «жёсткой силы» составляли рычаги прямого управления в провинциях и косвенного — в княжествах, а также роль метрополии в колониальной экономике. Главным инструментом прямого управления оставалась сухопутная армия. Как сказал вице–король (1894–1899) лорд Элджин II,

«Индия завоёвана мечом и будет удерживаться мечом».

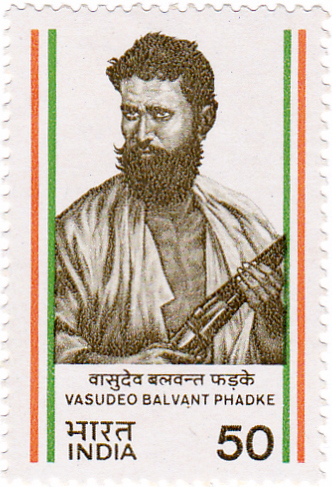

Если не считать разбухание армии в годы мировых войн, её численность составляла 62–75 тыс. британских солдат и офицеров и 140–150 тыс. индийских26. Англо–сипайская армия была эффективным средством держать страну в повиновении. После восстания 1857–1859 гг. масштабных вооружённых выступлений в стране не было, но армия оправдывала своё предназначение при подавлении локальных бунтов, таких как восстание Васудева Балванта Пхадке (1845–1883) в Бомбейском президентстве в 1879 г.

Другие рычаги прямого управления включали налоговый, судебный и полицейский аппарат и правовую основу их функционирования. Так, в 1860 г. был обновлён уголовный кодекс, причём акцент сделали на наказаниях за малейшее ослушание чиновников. Вообще в десятилетия после 1858 г. масштаб сбора правительством Индии информации об обществе резко вырос, что породило новые формы надзора27. Неслучайно основы дактилоскопии заложил магистрат из Бенгалии Уильям Хершел (1833–1917).

Особое место среди рычагов прямого управления занимала цензура печати. По проведённому вице–королём (1876–1880) лордом Литтоном Закону о печати на местных языках 1878 г. власти получили право подвергать цензуре статьи в газетах на индийских языках. (Отмену этого закона вице–королём лордом Рипоном в 1881 г. можно расценивать как инструмент «мягкой силы».) В условиях подъёма национального движения начала ХХ в. британцы приняли Закон о печати 1910 г.: собственники типографий были обязаны вносить залог до 5 тыс. рупий, который в случае крамольной публикации мог быть конфискован; разрешение на продолжение работы типографии требовало залога уже до 10 тыс. рупий; в случае повторной неугодной публикации конфисковались и залог, и сама типография28.

В княжествах рычагами косвенного управления были расквартирование англо–индийского отряда как залог «хорошего поведения» князя, контроль резидента или политического агента над внешними сношениями и дамоклов меч смещения князя в случае открытой враждебности к британцам (так, к примеру, поступили с махараджей Бароды Малхаром Рао в 1875 г.).

Именно в период зрелого колониализма в Индии достигло зенита экономическое владычество Британии в этой стране. Благодаря натиску британской фабрики и протекционистским (в пользу Британии) мерам доля метрополии в импорте Индии в 1860–61 гг. составила 84,8%, хотя к 1910–1911 гг. снизилась до 62,2%29. Британский капитал господствовал в джутовой промышленности, добыче угля, банковском деле. В 1914 г. доля компаний в собственности европейцев составила 65,35%30. Трудно переоценить такой рычаг экономической «жёсткой силы», как система управляющих агентств, которые блокировали индийским предпринимателям доступ к новейшим технологиям и мировым денежным рынкам.

Переходя к сочетанию «жёсткой» и «мягкой» силы, которому Дж. Най нашёл название «умной силы», стоит отметить ту же армию, Индийскую гражданскую службу (ИГС), общую институциональную привлекательность британской власти для элиты, «защищённую аренду», Pax Britannica, транспорт, связь, ирригацию, систему титулов и наград, а также монументальную архитектуру и дизайн валюты.

Вооружённые силы Британской Индии служили не только аппаратом подавления, но и эффективным социальным лифтом. Отбоя от новобранцев из «воинственных народов» (как называли британцы некоторые этносы Южной Азии, из которых после восстания 1857 г. только и набирали в армию) не было. Другим престижным институтом была ИГС — верхний эшелон административного аппарата. Теоретически экзамены на чин мог сдать любой подданный империи, но проводились они только в Лондоне, а возрастной ценз не превышал 23 лет. Поэтому в 1886–1910 гг. на ИГС были приняты 1235 европейцев и лишь 68 индийцев31. И всё же поступление в этот элитный корпус было пределом мечтаний многих.

Ещё одним гибридным инструментом по–прежнему являлась общая институциональная привлекательность британской власти для немалой части индийской элиты. Колониальное государство стояло на страже интересов имущих слоёв, юридическими нормами и силовыми ведомствами гарантировало незыблемость их прав и привилегий.

Важным инструментом «умной силы» в Индии как стране аграрной стало введение в 1859–1885 гг. «защищённой аренды». Крестьян, которые обрабатывали свои участки непрерывно в течение 12 лет, заминдар (землевладелец) не имел права согнать с земли. Права защищённой аренды получили в разных провинциях от 33 до 75% крестьян32.

Ещё одним смешанным инструментом было само наличие Pax Britannica. Многие индийцы ценили принесённое британцами единое политическое и экономическое пространство субконтинента. Более того, интегрированность в империю позволила Индии подключиться к её миграционным потокам. В 1834– 1920 гг. страну покинули 21,4 млн индийцев — предпринимателей, адвокатов, а более всего законтрактованных работников, которые ехали в Южную Африку, Карибский регион, на Маврикий и Фиджи33.

Инструментом «умной силы» служило и развитие средств транспорта и связи. С одной стороны, они крепче привязывали Индию к метрополии, с другой — содействовали укреплению положительного образа последней. К концу XIX в. длина железнодорожной сети Индии превысила 38 тыс. км34, телеграфной сети — 85 тыс. км35. Перевозка товаров поездом обходилась купцам на 80–90% дешевле, чем на воловьей упряжке36. К этому же инструменту уместно отнести масштабные ирригационные работы. В засушливом Панджабе в 1860–1920 гг. они позволили перевести в разряд обрабатываемых более 40 млн м2 земли37.

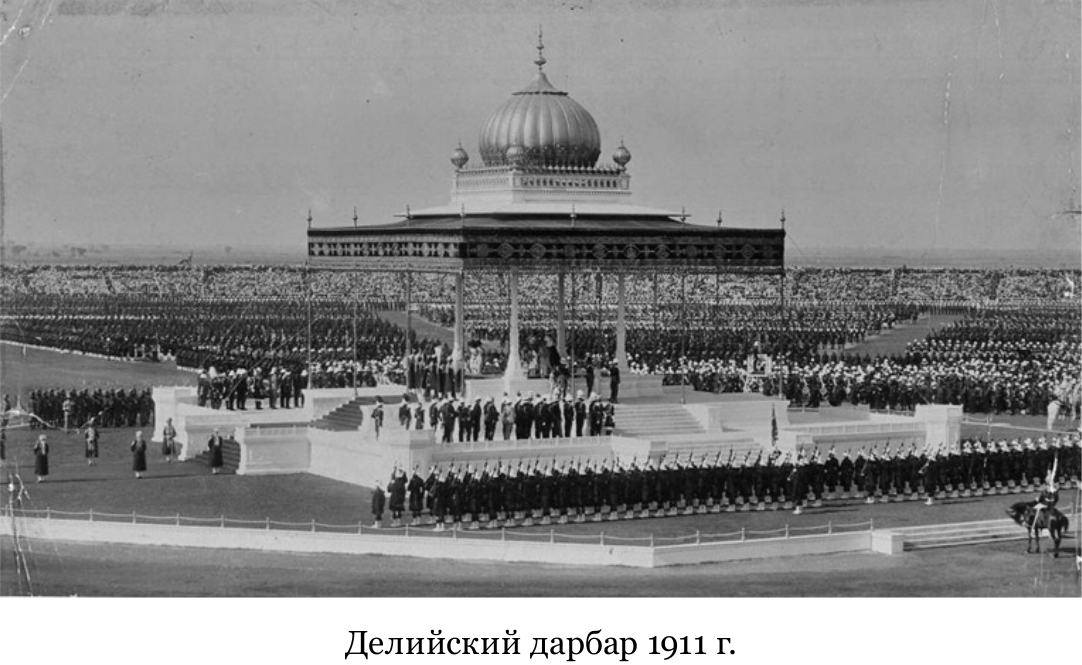

Культивировать верноподданнические чувства индийцев была призвана система титулов, дарбаров (съездов князей) и наград. Эта «изобретённая традиция» (Э. Хобсбаум) была чем– то средним между практикой могольской и постмогольских политий, средневековой Европы и современных западных государств. Венчал эту систему титул императора Индии, введённый парламентом для британского монарха в 1876 г. Целью была легитимация Раджа через впечатление преемственности власти от Моголов к британцам.

Ту же роль были призваны играть три коронационных дарбара, проведённые в Дели в 1877, 1903 и 1911 гг., а также перенос (возвращение) в этот город столицы в 1911 г. Корнями в доколониальную эпоху уходила и учреждённая в том же году иерархия почётных титулов за верную службу или заслуги перед обществом. У индуистов, христиан и буддистов титулы назывались (по убыванию) диван бахадур, раи/рао бахадур, раи/рао сахиб; у мусульман, парсов и иудеев иерархия была своя, у панджабских сикхов своя. Наградами европейского происхождения были присуждаемые индийцам (и британцам) рыцарское достоинство, ордена Звезды Индии (с 1861 г.), Индийской империи (с 1878 г.) и Британской Индии (с 1837 г.), а также полагавшиеся только индийцам медали «Кайсар–и Хинд» (урду «Император Индии», с 1900 г., за гражданскую службу), «За выдающуюся службу» (с 1907 г., за военные заслуги) и др.

Ту же роль были призваны играть три коронационных дарбара, проведённые в Дели в 1877, 1903 и 1911 гг., а также перенос (возвращение) в этот город столицы в 1911 г. Корнями в доколониальную эпоху уходила и учреждённая в том же году иерархия почётных титулов за верную службу или заслуги перед обществом. У индуистов, христиан и буддистов титулы назывались (по убыванию) диван бахадур, раи/рао бахадур, раи/рао сахиб; у мусульман, парсов и иудеев иерархия была своя, у панджабских сикхов своя. Наградами европейского происхождения были присуждаемые индийцам (и британцам) рыцарское достоинство, ордена Звезды Индии (с 1861 г.), Индийской империи (с 1878 г.) и Британской Индии (с 1837 г.), а также полагавшиеся только индийцам медали «Кайсар–и Хинд» (урду «Император Индии», с 1900 г., за гражданскую службу), «За выдающуюся службу» (с 1907 г., за военные заслуги) и др.

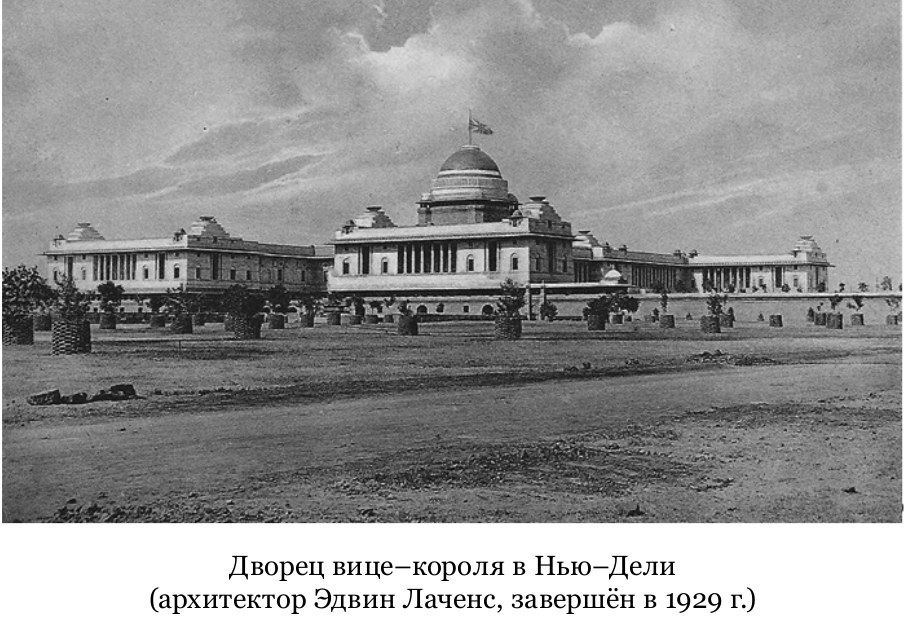

Наконец, «умной силой» можно считать монументальную архитектуру и дизайн валюты. Британцы возвели в Индии ряд общественных зданий, которые не только выполняли прямые функции государственных учреждений и т.д., но и зримо внушали идею незыблемости власти. Таковы центральные вокзалы в Мадрасе (1873) и Бомбее (1887), здание Высокого суда Бомбея (1878), Мемориал Виктории в Калькутте (1906) и другие строения. Индо–сарацинский стиль, в котором выдержаны многие из них, был призван завуалировать чужеземное происхождение правителей38.

Деньги также не только выполняли свою основную обязанность быть средством обращения и т.д., но и служили инструментом ненавязчивой идеологической обработки. Внешний вид монет и банкнот с профилем британского монарха на бытовом уровне приучал коренное население, кто в стране хозяин. Символика метрополии рядом с обозначением денежного номинала на урду (не говоря об английском) загоняла в подсознание индийцев идею того, что Британская империя — это надолго.

Деньги также не только выполняли свою основную обязанность быть средством обращения и т.д., но и служили инструментом ненавязчивой идеологической обработки. Внешний вид монет и банкнот с профилем британского монарха на бытовом уровне приучал коренное население, кто в стране хозяин. Символика метрополии рядом с обозначением денежного номинала на урду (не говоря об английском) загоняла в подсознание индийцев идею того, что Британская империя — это надолго.

Инструменты «мягкой силы» включали общую экономическую привлекательность Британии как «мастерской мира», политическую модель парламентаризма, избирательную курию для мусульман, здравоохранение, образование, науку и журналистику, а также индифферентизм в вопросе христианского прозелитизма.

Управление Индией перешло к короне на пике британского экономического могущества. Всего за семь лет до этого, в 1851 г., в Лондоне состоялась первая Всемирная промышленная выставка. Сотрудничество с британским капиталом (точнее, обслуживание его интересов) до поры сулило индийским предпринимателям выгоду.

Не меньшим престижем среди вестернизованных индийцев пользовалась вестминстерская партийно–политическая система. То был социально–политический идеал, к которому, как предполагала высказанная ещё парламентарием–вигом Эдмундом Бёрком (1729–1797) идея опеки, постепенно двигалась под чутким руководством Британии Индия. В первые десятилетия Раджа образованные индийцы разделяли точку зрения, что путь к такой системе по необходимости долог и скорость его должна определять сама метрополия. Индийцев вдохновляло распространение «ответственного правительства» (кабинета, отвечающего уже не перед Лондоном, а перед большинством в законодательном собрании) на белые колонии (начиная с Новой Шотландии в 1848 г.).

Ростки парламентской системы в Индии британцы привили благодаря трём Законам об индийских советах. По первому из них, 1861 г., при генерал–губернаторе и губернаторах провинций были учреждены законодательные советы. Функции их были совещательными, а члены — назначаемыми, зато допускалось членство индийцев. Закон 1892 г. расширил как сферу компетенции, так и членство этих органов, причём половина депутатов теперь назначалась не из числа гражданских и военных чиновников. Закон 1909 г., более известный как реформы Морли–Минто, ввёл принцип выборности, хотя и на основе высокого имущественного и образовательного ценза.

Перечисленные реформы давались правящим кругам не без дискуссий о том, где грань безопасного либерализма. Кроме того, как показывает опыт и других колоний (Кения, Южная Родезия и т.д.), существовала сила правее даже властей — британская общественность колониальной страны. Она ревниво следила за тем, чтобы с инструментами «мягкой силы» правительство не пережимало. Примером бдительности англо–индийского общества в этом плане служит поднятый им расистский скандал в связи с биллем Илберта 1883 г., который предполагал подсудность европейцев судьям–азиатам.

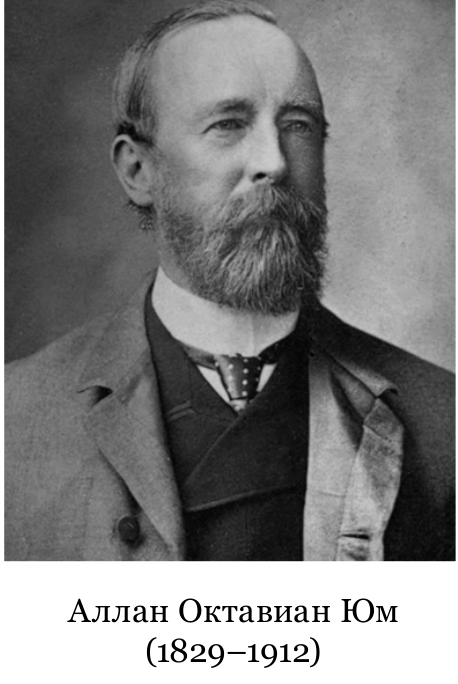

На дозированном представительстве индийцев в органах государственной власти использование Британией притягательности демократических институтов не заканчивалось. С одобрения вице–короля (1884–1888) лорда Дафферина в 1885 г. возникла общеиндийская социально–политическая организация — Индийский национальный конгресс (ИНК). Произошло это по инициативе отставного налогового чиновника Аллана Октавиана Юма (1829–1912), об отношении которого к Индии многое говорит то, что тот в патриархальной манере называл индийских коллег своими детьми39. Идеей было создать такую организацию националистов, через которую администрация могла бы удерживать диалог с ними в конструктивной атмосфере. Правда, всего через несколько лет степень лояльности ИНК власти не устроила и они стали чинить его работе препоны.

В княжеской Индии в ту же категорию допуска к управлению ради положительного образа попадает возвращение в 1881 г. власти махараджам Майсура после полувекового правления британских главных комиссаров. После восстания 1857 гг. британцы вообще смягчились по отношению к князьям, сознавая их традиционную легитимность (М. Вебер) и кооптируя в имперскую элиту.

Специфическим инструментом «мягкой силы» было введение в «пакете» реформ Морли–Минто 1909 г. отдельной избирательной курии для мусульман. (Кроме неё существовали общая и землевладельческая.) Укладываясь в политику «разделяй и властвуй», этот инструмент в условиях Индии с её религиозной, этнической и кастовой пестротой на первых порах демонстрировал высокую эффективность. Британцы сыграли на растущих страхах мусульман перед дискриминацией со стороны индуистов. Данная реформа стала второй ступенью политической институциализации мусульманской общины после учреждения в 1906 г. партии Всеиндийская мусульманская лига. И поддержка партии мусульман, и введение мусульманской курии должны были убедить вторую по численности религиозную общину, что британцы принимают её интересы во внимание.

Положительному образу британской власти содействовало и развитие системы здравоохранения. С третьей четверти XIX в. резко росло число государственных больниц. Эволюционировала и система образования. Так, в 1855–1902 гг. число англоязычных школ в одной Бенгалии выросло с 47 до 148140. Престиж европейской учёности и учреждённых британцами образовательных институтов вдохновлял индийских просветителей на призывы набираться этой учёности и поступать в такие институты.

В мусульманской среде самым видным просветителем был Сайид Ахмад–хан (1817– 1898) — основатель Магометанского англо–восточного колледжа в Алигархе (1877 г.). Правда, во второй половине 1900–х годов националисты в рамках движения свадеши (поддержки всего отечественного) на волне протестов против административного раздела Бенгалии 1905 г. впервые применили бойкот британских учебных заведений. Образование как инструмент «мягкой силы» начинало давать сбой.

Продолжали британцы как изучать Индию посредством естественных и гуманитарных наук, так и популяризировать в стране эти науки. По–прежнему составляла часть «мягкой силы» журналистика. Правда, к 1905 г. большинство среди 200 газет, которые комментировали политические события, уже имели тенденцию к нелояльности.

Наконец, определённую роль в «мягкой силе» играл и индифферентизм власти в области христианского прозелитизма. Если в начале XIX в. британское государство заставило Ост–Индскую компанию допустить в Индию протестантских миссионеров, то одним из уроков восстания 1857 г. стал возврат к негласному сдерживанию ревнителей веры. Другое дело, что эффект религиозного индифферентизма подрывали непростые индуистско–мусульманские отношения, показывавшие тенденцию к ухудшению.

«Жёсткая» и «мягкая сила» властей Британской Индии в период диархии (1919–1947)

На заключительном этапе истории Британской империи в Индии её набор рычагов управления претерпел серьёзные изменения. Нарастающее как снежный ком национальное движение, во главе которого встал Мохандас Карамчанд Ганди (1869–1948), заставлял британцев всё ощутимее полагаться на «жёсткую силу», ибо «мягкая» работала всё хуже.

Во второй период инструменты «жёсткой силы» по–прежнему включали рычаги прямого и косвенного управления, тогда как эффективность экономических рычагов стремилась к нулю. В обстановке общеиндийских сатьяграх (гандистских кампаний гражданского неповиновения), а также учащающихся крестьянских волнений и индуистско–мусульманских столкновений власти были вынуждены всё чаще опираться на армию и полицию. Одно это показывало: подгнило что–то в Британской империи.

Кульминацией применения грубой силы была Амритсарская бойня 1919 г. — расстрел войсками безоружной толпы в Панджабе, где, по индийским данным, погибло около 1 тыс. демонстрантов41. Развернуть армейские части, в том числе авиацию с пулемётами, британцы предпочли и в ходе движения «Вон из Индии!» 1942 г. До 10 тыс. активистов были перебиты, более 60 тыс. арестованы42.

Впрочем, к концу периода оказалось, что даже на вооружённые силы британцы безоговорочно полагаться не могут. Об этом возвестило формирование в 1942 г. под эгидой Японии Индийской национальной армии (ИНА), в которую пошли индийские военнослужащие пленённых в Сингапуре частей и которую возглавил бежавший из Индии конгрессистский политик Субхас Чандра Бос (1897–1945?). Хотя британцы в пропаганде принижали значение ИНА, само наличие индийской армии, альтернативной военной машине Раджа, — вместе с учреждённым Босом Временным правительством свободной Индии — больно било по их престижу.

Несмотря на сдачу в плен и расформирование ИНА, деятельность Боса имела огромный демонстрационный эффект. После стольких лет иммунитета перед национальным движением англо–индийскую армию наконец «заразили» антиколониальные настроения. Моментом истины стал мятеж военно–морского флота в Бомбее и других портах 1946 г. с участием 78 кораблей и 20 тыс. моряков43. Хотя он потерпел неудачу, было ясно: главный инструмент «жёсткой силы» более не надёжен.

Несмотря на сдачу в плен и расформирование ИНА, деятельность Боса имела огромный демонстрационный эффект. После стольких лет иммунитета перед национальным движением англо–индийскую армию наконец «заразили» антиколониальные настроения. Моментом истины стал мятеж военно–морского флота в Бомбее и других портах 1946 г. с участием 78 кораблей и 20 тыс. моряков43. Хотя он потерпел неудачу, было ясно: главный инструмент «жёсткой силы» более не надёжен.

Юридической основой применения насилия были репрессивные законы, к которым в 1919 г. добавили акт Роулетта. Он предоставил вице–королю чрезвычайные полномочия по борьбе с «анархистскими и революционными преступлениями». Особой сферой борьбы с «крамолой» по–прежнему была цензура.

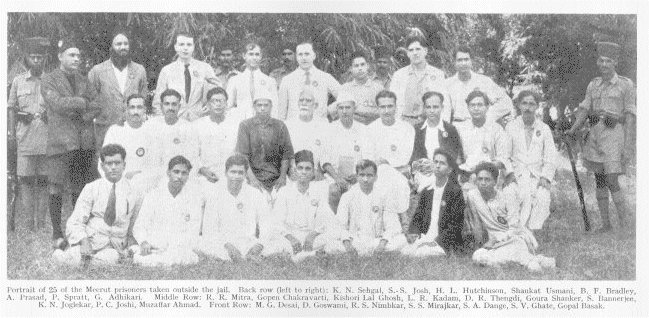

Хотя вскоре после введения диархии Закон о печати 1910 г. отменили, в апреле 1930 г., после «соляного похода» Ганди, систему залогов восстановили и уже к концу июня запретили около 400 книг и 50 номеров газет44. Кульминацией в борьбе с бунтарскими настроениями стал судебный процесс в Мератхе 1929– 33 гг. над группой коммунистических и профсоюзных деятелей. Он мыслился как показательная расправа, но вызвал совсем не тот резонанс, которого добивались власти, и фактически окончился их поражением.

В межвоенный период продолжающаяся утрата Британией места первой промышленной державы вкупе с финансовыми последствиями Первой мировой войны, Великой депрессией 1929–1933 гг. и разорительной Второй мировой быстро подтачивали её экономическую мощь. К 1947 г. от этого инструмента «жёсткой силы» почти не осталось следа. В 1940–1941 гг. доля Британии в импорте Индии составила всего 22,9%45. Если до конца Первой мировой войны депозиты в трёх банках президентств превышали депозиты в индийских акционерных банках, то к 1947 г. последние составили крупнейший сегмент современной банковской сферы в стране46.

Фото 25 заключённых по делу «заговора в Мератхе» 1929 года, когда группу левых профсоюзных деятелей, организовавших железнодорожную забастовку, обвинили в якобы имевшем место с 1921 года заговоре с целью образования секции Коминтерна. На деле же распространению коммунистических идей способствовали подобные судебные процессы. Шрипад Амрит Данге (третий справа в нижнем ряду) впоследствии станет председателем КПИ.

Обратно пропорционально ослаблению в Индии британского капитала укреплялись позиции национального. Так, к 1936–1937 гг. доля Tata Iron and Steel Company на рынке стальных изделий выросла до 66% 24 . В 1930–е годы отрицательный баланс торговли Индии с метрополией сменился положительным. Между тем, согласно концепции «джентльменского капитализма» П. Кейна и Э. Хопкинса47, подъёму национальной промышленности объективно способствовали сами колониальные власти: чтобы справиться с кризисом бюджета, правительство Индии в 1917 г. подняло общий тариф на импорт до 7,5%, а в 1931 г. до 31,25%48. В результате индийские предприниматели к 1938 г. контролировали почти 2/3 внутреннего рынка хлопчатобумажных тканей49 и 95% рынка цемента50. В 1936 г. государство под давлением индийского капитала ослабило хватку управляющих агентств на бизнесе.

«Умная сила» Раджа на заключительном этапе его существования оказалась в значительной мере размыта.

Неоднозначную роль в этом плане играли вооружённые силы. С одной стороны, инициированная британцами в 1920–е годы их индианизация способствовала поддержанию положительного образа империи так же, как индианизация органов государственной власти: империя позиционировала себя как реагирующая на чаяния народа. С другой стороны, шла индианизация медленно: к 1941 г. соотношение европейцев и азиатов в офицерском корпусе ещё составляло 12:151, тем более что сохранялись различия в жалованье. Главное же состояло в том, что логическим концом индианизации виделось полное укомплектование рядового и офицерского состава индийцами, что делало колониальную державу «сидящей на чемоданах».

Схожий механизм действовал в отношении ИГС. В 1922 г. экзамены на чин стали принимать и в Индии, что резко расширило возможности для заполнения вакансий коренными жителями. К концу Второй мировой войны на ИГС состояли уже 510 азиатов и 429 европейцев52. Индийцы всё больше смотрели на эту структуру как на собственный административный аппарат.

Схожий механизм действовал в отношении ИГС. В 1922 г. экзамены на чин стали принимать и в Индии, что резко расширило возможности для заполнения вакансий коренными жителями. К концу Второй мировой войны на ИГС состояли уже 510 азиатов и 429 европейцев52. Индийцы всё больше смотрели на эту структуру как на собственный административный аппарат.

На эффективность ИГС для британцев отрицательно влиял и подъём освободительного движения. В глазах наиболее последовательных националистов членство в этом элитном корпусе уже не представляло собой ценности — напротив. Так, в 1921 г. с ИГС уволился — едва поступив на неё согласно воле отца — Бос. Его отставка вызвала резонанс среди правящих кругов, так как поставила перед неприятным фактом: «туземец» добровольно отказался от высокого поста.

С растущими ожиданиями самоуправления всё менее работала и общая институциональная привлекательность власти для элиты. Переставало быть «активом» британцев и созданное ими единство страны: его всё увереннее присваивали националисты, обращаясь к исторической памяти — династиям Маурьев, Гуптов и т.д. С начала 1920–х годов стала резко падать чистая миграция53, т.е. привлекательность отъезда на постоянное проживание в другие страны империи.

Введённой британцами в XIX в. «защищённой аренды» всё менее хватало для спокойствия крестьянства. В первой половине ХХ в. сельское хозяйство Индии лихорадило от последствий мировых войн и Великой депрессии. Неудивительно, что призывы гандистов к гражданскому неповиновению находили среди крестьян всё более благодатную почву (хотя направлено было их недовольство прежде всего на непосредственных эксплуататоров — заминдаров и ростовщиков).

Получая от британцев всё меньше хлеба, индийцы сами отвергали их зрелища. В речи на открытии парламента в 1936 г. новый король Георг VI (1936–1952) объявил о планируемом коронационном дарбаре. Однако провести его так и не решились: против мероприятия вынес резолюцию ИНК, к тому же опасались критики из–за непомерных расходов54. Трещала по швам и наградная система.

Когда британцы стали упирать на репрессии, обладатели почётных титулов и кавалеры имперских орденов начали демонстративно возвращать их властям. Так, в знак протеста против Амритсарской бойни 1919 г. лауреат Нобелевской премии по литературе Робиндронатх Тхакур (1861–1941) сложил с себя пожалованное ему рыцарское достоинство. (Делая хорошую мину при плохой игре, власти продолжали именовать бенгальского поэта «сэр Робиндронатх».) Акцент на «жёсткой силе» сводил на нет успехи в применении «силы мягкой».

Обоюдоострым оружием становился такой инструмент «умной силы», как транспорт и связь. С одной стороны, они по–прежнему помогали британцам держать субконтинент в повиновении и демонстрировать передовые технологии. С другой стороны, ИНК, разворачивая массовые кампании несотрудничества, всё активнее использовал железные дороги и телеграф для собственных нужд. К тому же почти до конца Раджа власти не реагировали на поток жалоб на грубое обращение железнодорожных чиновников с «туземцами», что добавляло враждебности к британцам55. Ганди же вообще поставил полезность технической цивилизации под сомнение.

Теряли обаяние «архитектурный» и «валютный» инструменты. Хотя развитие имперской архитектуры достигло апогея именно в поздний период, расчёт на благоговейный трепет индийцев оправдывался всё менее. Возведение Ворот Индии в Бомбее (1924) было завершено вскоре после первой общеиндийской сатьяграхи 1920–1922 гг., а комплекса правительственных зданий в Нью–Дели (1929) — накануне ещё более масштабной второй сатьяграхи 1930–1932 гг. В этой обстановке переставал быть эффективным средством пропаганды и внешний вид денег.

Катастрофически для британцев шла на убыль и эффективность инструментов «мягкой силы».

В связи с хозяйственным ослаблением Британии общая экономическая привлекательность её предпринимательства после Первой мировой войны быстро сокращалась.

Ростки парламентаризма националисты всё увереннее превращали в оружие против метрополии. Так, депутаты партии Свараджа (самоуправления) по примеру ирландской партии Шинн Фейн в попытках вынудить британцев уступить реальные рычаги власти применяли с 1923 г. обструкционную тактику в легислатурах. Поскольку темпы конституционных уступок властей хронически отставали от ожиданий национальных сил, каждая новая реформа уже не добавляла империи престижа, напротив. Слово «диархия» на бытовом уровне превратилось в ругательство56.

Состоящую лишь из европейцев комиссию Саймона 1927 г. — хотя прибыла она в Индию изучить перспективы конституционного развития — бойкотировали все партии: идея, согласно которой сроки и степень расширения для индийцев допуска в органы государственной власти должны определять британцы, вызывала уже не поддержку (как в XIX в., когда националисты ещё смотрели британцам в рот), а отторжение. Ещё менее популярным, чем Закон об управлении Индией 1919 г., оказался таковой 1935 г. («новая хартия рабства», по выражению левого лидера ИНК Джавахарлала Неру): он не содержал гарантий желанного статуса доминиона, к тому же предполагал децентрализацию управления, в том числе посредством непропорционально большого представительства князей. Если первые шаги британцев в сторону вестминстерской модели (законы 1861 и 1892 гг.) принимались в Индии едва ли не на «ура», последующие рождали всё более острое разочарование.

Нейтрализовать неудачи с протопарламентаризмом империя пыталась посредством расширения системы избирательных курий. К введённой в 1909 г. курии для мусульман реформы 1919 г. добавили ещё четыре — для сикхов, индийских христиан, англо–индийцев (метисов) и европейцев. В 1932 г. собственную избирательную курию получили «угнетённые классы», т. е. «неприкасаемые» индуистские касты (так называемое «общинное решение»). Целью этих нововведений было внушить меньшинствам чувство признательности британцам как единственному защитнику.

В определённой степени это работало, и, к примеру, Мусульманская лига дорожила особыми отношениями с британцами, что удерживало её от участия в большинстве протестных акций ИНК. Однако эффективность даже этого инструмента была спорной: спустя всего месяц после «общинного решения» Ганди посредством голодовки склонил лидера «неприкасаемых» Бхимрао Рамджи Амбедкара (1891–1956) к подписанию Пунского пакта 1932 г., по которому «неприкасаемые» отказались от отдельной курии, если в легислатурах им будет гарантировано вдвое большее число мест по общей курии.

Играя на противоречиях не только религиозных, но и социальных групп, британцы обхаживали князей. В 1921 г. они учредили совещательную Палату князей, а по Закону об управлении Индией 1935 г. обеспечили перекос в их пользу в федеральном собрании. Однако попытки выдвинуть князей в противовес национальному движению провалились, так как агитация партий добралась и до населения княжеств. Опасаясь вмешательства в свои дела ИНК уже как правящей политической силы, князья отвергли предусмотренный законом 1935 г. план федерации.

Не давали былого эффекта и такие инструменты «мягкой силы», как развитие медицины и образования западного типа. Здравоохранение с 1919 г. находилось в числе «переданных» индийским политикам вопросов, и любые успехи на этом поприще уже записывались в их «актив». Образовательные учреждения Раджа в годы гандистских сатьяграх подверглись массовому бойкоту. Так, в начале 1920–х годов в одной Бенгалии правительственные школы и колледжи покинули 24 тыс. учащихся (большинство, правда, вернулись)57. Кроме того, побеждавшие на выборах в муниципалитетах и провинциях националисты порой учреждали учебные заведения, альтернативные таковым Раджа.

Что касается научной сферы, то этот инструмент «мягкой силы» размывало становление национальной науки. В межвоенный период Индия уже могла похвастать собственными крупными учёными, такими как астрофизик Мегхнад Саха (1893–1956) и историк Джадунатх Саркар (1870–1958) из Бенгалии. К середине 1930–х годов индийские учёные начали брать под контроль ведущие научно–исследовательские институты страны. Что до журналистики, то эта область уже в значительной степени выступала рупором националистов.

В довершение всего отказывал и механизм религиозного индифферентизма. При позднем Радже актуальной проблемой здесь окончательно стала рознь между двумя основными конфессиональными общинами. Она была подготовлена веками их непростых отношений и обострена подъёмом в Индии общества и государства современного типа. Вопреки мнению многих националистов, зачинателями этой розни британцы не были.

Учащающиеся мусульманские погромы в местностях с индуистским большинством, а индуистские — с мусульманским «сбивали дыхание» британцам в управлении страной (им хватало борьбы с националистами и агентами Коминтерна).

Вместе с тем ещё с начала ХХ в. британцы старались воспользоваться ширящейся пропастью между двумя общинами, чтобы играть на противоречиях и превратить в «мягкую силу» свою роль арбитра. В результате многие индуисты (включая членов секуляристского ИНК) воспринимали британскую политику с её поддержкой мусульманской курии и Мусульманской лиги как промусульманскую, а многие мусульмане, понимавшие, что британцы, несмотря на регулярные репрессии против ИНК, видят в нём основную политическую силу страны, — как проиндуистскую. И пусть в Индии британцы оказались мудрее, чем в Палестине, где стравливание двух общин закончилось крахом для них самих, Раздел субконтинента в 1947 г. по религиозному принципу в планы империи не входил.

Заключение

Как и опыт Ост–Индской компании, история британского Раджа демонстрирует применимость концепции Дж. Ная к конкретно–историческому материалу. В зрелый и поздний периоды владычества в Индии британцы активно пускали в ход инструменты «жёсткой», «умной» и «мягкой силы». Первые они были склонны употреблять в обстановке неприятия их власти, вторые и третьи — в обстановке нейтрального или позитивного отношения к ней.

Однако ввиду микроскопической доли европейского населения Индии58 даже в сочетании с индийскими сотрудниками аппарата управления и подавления возможности «жёсткой силы» были ограничены. Недаром британцы так нервно реагировали на — действительные или мнимые — внешние угрозы своему господству на субконтиненте (со стороны Российской империи / СССР, Германии в Первую мировую войну, Японии во Вторую мировую).

Они боялись не столько вторжения, сколько цепной реакции всеобщего восстания, которую оно может запустить. Британцы сознавали, что их власть в огромной степени зиждется на полугипнотической убеждённости индийцев в британском превосходстве в силе (военной, технической, экономичес кой, моральной) и не хотели пробовать эту силу на прочность.

Попав правителями в традиционное общество, британцы понимали, что смогут удержаться в таком положении лишь до тех пор, пока «народ безмолвствует». «Жёсткую силу» они применяли главным образом для поддержания своего иззат (урду «честь») как властителя по праву. В глазах населения Индии и исламского мира (в цивилизационное поле которого она во многом входит) монарх окружён ореолом непобедимости и правит, пока ему благоприятствует икбал (урду «удачливость, счастливая судьба»), т.е. пока он не демонстрирует слабости. Задачей британцев было непрестанно поддерживать у индийцев убеждение в том, что икбал им не изменил. В зените империи это удавалось, но в ХХ в. становилось всё труднее.

Серьёзные ограничения имелись также у «умной» и «мягкой силы». Колониализм сам подрывал многие их инструменты объективно и субъективно. Первое совершалось за счёт развития в Индии капиталистического уклада и связанного с этим расширения современного сегмента общества, который сперва просил, а затем и требовал таких же экономических и политических порядков, как в метрополии. Второе (субъективный момент) заключалось в имманентном расовом высокомерии британцев.

Подчёркивая на каждом шагу, что они — народ господ, многие рычаги «умной» и «мягкой силы» британцы обесценивали. При этом объективный и субъективный моменты укрепляли друг друга. Неслучайно белым сахибам всегда было много комфортнее с членами традиционной элиты — князьями, землевладельцами. То были понятные азиаты, тогда как носители профессий, перенесённых британцами из собственного общества ( юристы, журналисты, капиталистические предприниматели), были «индийцами нового типа», нежелательным побочным продуктом колониализма. В культурном отношении они пытались походить на британцев (что те в «туземцах» всегда презирали), а, главное, задавали империи неудобные вопросы о двойных стандартах.

Во многом завися от партийной принадлежности, реакция властей на эти вопросы и варьировалась от акцента на «жёсткую силу» к акценту на «умную» и «мягкую». По именам консервативного и либерального вице–королей Индии 1870–1880–х годов эти политические линии можно назвать «курсом Литтона» (кнут, короткий поводок, злой следователь) versus «курса Рипона» (пряник, длинный поводок, добрый следователь). Чередование, а порой и параллельное проведение этих курсов было обусловлено напряжением между стремлением метрополии удерживать Индию неопределённо долго и её стремлением постепенно вести страну к статусу доминиона (не забывая собственных интересов, конечно). С первым стремлением соотносится заинтересованность в максимальном сохранении в стране традиционных укладов, со вторым — заинтересованность в активном развитии уклада капиталистического, но в подчинённом положении компрадора.

Капиталистический уклад Индии, однако, обрёл собственную логику развития. Его объективное расхождение с логикой британского капитализма и определило отмеченную вариативность политики метрополии в Индии. Причём если в традиционном сегменте общества британцы использовали инструменты той или иной силы длительно, не переключаясь на противоположную силу, то в современном сегменте в рваном ритме применяли то одну силу, то другую попеременно.

Пытаясь затормозить выход Индии из своей орбиты, империя металась от диалога с националистами к репрессиям против них и обратно. Это объясняется поступательностью и динамичностью развития индийского капитализма, которому становилось всё теснее в имперских оковах. Всё, что британцы давали Индии (фабрики, представительные органы, транспорт, прессу и т.д.), она в конечном счёте оборачивала против них. Неудивительно, что британцы так опасались, что в конце концов она повернёт против них и армию, тем более что прецедент был.

Грустное осознание того, что развитие Индии всё менее определяется метрополией, и обрекло Радж на несколько шизофреническую позицию.

Источник Глава 16 в: «Цветущий сад против мира джунглей»: колониальная и постколониальная политика западных держав / отв. ред. Т. Л. Лабутина. – Спб.: Алетейя, 2025. – С.351-375.

Примечания

1Chaudhuri K.N. The English East India Company’s Shipping (c. 1660–1760) // Ships, Sailors and Spices: East India Companies and Their Shipping in the 16 th , 17 th and 18 th Centuries / Ed. by J.R. Bruijn and F.S. Gaastra. Amsterdam: Neha, 1993. P. 70.

2The English Factories in India: A Calendar of Documents in the India Office, British Museum and Public Record Office / Ed. by W. Foster. 13 vols (1618–69). Vol. V. 1634–1636. Oxford: Clarendon Press, 1911. Pp. 157–158.

3Nye J.S., Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs, 2004. P. 5.

4Das Gupta A. Trade and Politics in Eighteenth–century India // Das Gupta A. The World of the Indian Ocean Merchant, 1500–1800. Collected Essays / Ed. By U. Das Gupta. Oxford etc.: Oxford University Press, 2001. P. 157.

5The English Factories in India. Vol. I. 1618–1621. Oxford: Clarendon Press, 1906. P. 190.