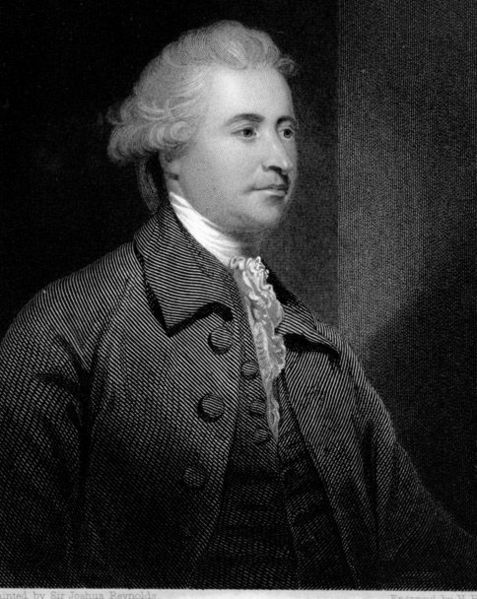

Эдмунд Бёрк, либерал, классик реакционной риторики. Характерно, что её непреходящие штампы и образы создают либералы, а используют (претворяют в конкретное насилие) правые, в том числе — в ХХ веке — правые с.д. и фашисты

Риторика реакции

Содержание

Как показывает в одноимённой книге Альберт О. Хиршман1, со времён Бёрка риторика реакции не изменилась. С одной стороны, это запугивание обывателей «красным террором» или «бесчинством толпы». С другой — представление восставших против угнетения криминальным сбродом, которых в восстание привлекает «реализация преступных наклонностей» и не более.

Надо сказать, что и вне восстаний, в мирное время, важной частью социального расизма господствующих классов и «их» интеллигенции является криминализация социальных проблем, где страдания бедняков и других угнетённых (женщины, нацменьшинства) объясняются их порочностью2, с последующим морализированием как подменой. Причём, как писал известный американский криминолог,

Так или иначе, обе риторические фигуры, используемые реакцией для стигматизации революционных масс, — «ужасы красного террора» и «сборище негодяев, которых [в восстание] привлекает возможность реализовать свои преступные наклонности» раз за разом оказывается банальной ложью. Так, в эпоху империализма и социалистических революций последние (все проявления которых клеймятся реакционерами как «красный террор») неизменно несут меньше жертв, чем контрреволюция (в среднем в 10 раз меньше), даже в экстремальной обстановке гражданской войны. Что в нашей стране, что за рубежом.

Просто потому, что на её стороне – правда, за ней — большинство населения, те самые трудящиеся, которые стараются скинуть гнёт «старого порядка», к тому времени давно отжившего и невыносимого. Иначе бы революция не произошла — она происходит тогда, когда реальные ужасы «мирного» продолжения старого порядка в сознании масс перевешивают возможные жертвы будущей революции.

На стороне контрреволюции – меньшинство, цепляющееся за старый порядок ради собственных привилегий, почти всегда в месте с иностранными хозяевами, которым даны определённые обязательства.

О чём писал противник всех революций (и поэтому смертный враг насилия «во имя порядка») граф Лев Николевич Толстой:

“Революционные убийства возбуждают среди королей и императоров и их приближенных величайшее удивленное негодование, точно как будто эти люди никогда не принимали участия в убийствах, не пользовались ими, не предписывали их. А между тем самые добрые из убитых королей … были виновниками, участниками и сообщниками … убийства десятков тысяч людей, погибших на полях сражений; недобрые же короли и императоры были виновниками сотен тысяч, миллионов убийств… Дела, совершаемые по распоряжениям королей и императоров, – не только прошедшего, как Варфоломеевская ночь, избиения за веру, ужасные усмирения крестьянских бунтов, версальские бойни, – но и теперешние правительственные казни, замаривания в одиночных тюрьмах, дисциплинарных батальонах, вешания, отрубания голов, побоища на войнах, без сравнения более жестоки, чем убийства, совершаемые анархистами…”.

И, независимо от него, буржуазный демократ Марк Твен (с характерным презрением американца 19 века к полуфеодальной Европе):

«как бы в насмешку, они назывались»свободными людьми». К сословию «свободных людей» принадлежало семь десятых незакрепощенного населения страны: мелкие «независимые» фермеры, ремесленники и т.д.; иными словами, именно это и был народ, подлинная нация; это сословие включало в себя все то, что было в нации полезного и достойного уважения; исключите его из нации, и у вас останутся лишь подонки и отбросы, вроде короля, знати и дворянства, — ленивые, бесполезные, умеющие только разрушать и не представляющие никакой ценности для разумно устроенного общества.

А между тем благодаря своим хитрым козням это позолоченное меньшинство, вместо того чтобы плестись в хвосте, где было его настоящее место, шествовало впереди с развевающимися знаменами, оно только себя считало нацией; и бесчисленные труженики терпели это безобразие до тех пор, пока сами в него не уверовали; они уверовали, что такое положение справедливо и что так и должно быть. Попы говорили их отцам и им самим, что это издевательство изобретено богом; и они, не подумав, что богу вряд ли свойственно развлекаться шутками, да еще такими жалкими и глупыми, верили попам и вели себя почтительно и смиренно.

Для того, кто еще недавно был американцем девятнадцатого века, странными казались речи этих покорных людей. Они считались свободными, но не могли уйти из поместья своего лорда или своего епископа без их позволения; они не имели права сами молоть свое зерно и печь для себя хлеб, они обязаны были отвозить все свое зерно на мельницу лорда, всю свою муку в пекарню лорда и за все это хорошенько платить.

Они не могли продать ни клочка своей земли, не уплатив лорду изрядного процента с вырученных денег, а покупая чужую землю, они платили лорду за позволение совершить покупку; они должны были даром убирать его хлеб и являться по первому его зову, бросая свой собственный урожай в добычу надвигающейся буре; они обязаны были разрешать ему сажать фруктовые деревья на их полях и сдерживать свой гнев, когда сборщики плодов по небрежности вытаптывали посевы вокруг деревьев; они должны были подавлять свой гнев, когда лорд с гостями во время охоты скакал по их полям, уничтожая все достигнутое терпеливыми трудами; они не имели права держать голубей, если же стаи голубей из голубятни милорда слетались пожирать их урожай, они не смели, рассердясь, убить ни одной птицы, так как за это полагалась тяжкая кара; когда же, наконец, им удавалось собрать жатву, сразу налетала банда хищников, каждый за своею долей: сначала церковь взимала жирную десятину, затем королевский сборщик — двадцатую часть, затем люди милорда отрывали изрядный кусок от того, что оставалось; и только тогда ограбленный свободный человек мог отвезти остатки урожая к себе в житницу, если только его еще стоило везти; а потом — налоги, налоги, налоги, и снова налоги, и налоги опять, налоги, которые должен платить только он, свободный и независимый нищий, но не господин его — барон, ни епископ, ни расточительная знать, ни всепожирающая церковь; если барону не спалось, свободный человек после трудового дня должен был сидеть всю ночь напролет у пруда и стегать по воде прутом, чтобы лягушки не квакали; если дочь свободного человека… впрочем, эта последняя низость монархического образа правления совсем непечатного свойства; и, наконец, если свободный человек, доведенный этими муками до отчаяния, хотел прекратить свою невыносимую жизнь и покончить с собой, ища прибежища и милосердия у смерти, кроткая церковь обрекала его на вечные муки ада, кроткий закон хоронил его в полночь на перекрестке дорог, вогнав ему кол в спину, а его господин — барон или епископ — забирал себе его имущество и выгонял его вдову с сиротами на улицу.

И вот эти свободные люди собрались здесь чуть свет, чтобы чинить дорогу господина своего, епископа, даром; каждый глава семьи и каждый сын его должны были работать три дня даром, а их батраки — на один день больше.

Казалось, будто я читаю о Франции и о французах до их навеки памятной и благословенной революции, которая одной кровавой волной смыла тысячелетие подобных мерзостей и взыскала древний долг — полкапли крови за каждую бочку ее, выжатую медленными пытками из народа в течение тысячелетия неправды, позора и мук, каких не сыскать и в аду. Нужно помнить и не забывать, что было два «царства террора»; во время одного — убийства совершались в горячке страстей, во время другого — хладнокровно и обдуманно; одно длилось несколько месяцев, другое — тысячу лет; одно стоило жизни десятку тысяч человек, другое — сотне миллионов.

Но нас почему-то ужасает первый, наименьший, так сказать минутный террор; а между тем, что такое ужас мгновенной смерти под топором по сравнению с медленным умиранием в течение всей жизни от голода, холода, оскорблений, жестокости и сердечной муки? Что такое мгновенная смерть от молнии по сравнению с медленной смертью на костре? Все жертвы того красного террора, по поводу которых нас так усердно учили проливать слезы и ужасаться, могли бы поместиться на одном городском кладбище; но вся Франция не могла бы вместить жертв того древнего и подлинного террора, несказанно более горького и страшного; однако никто никогда не учил нас понимать весь ужас его и трепетать от жалости к его жертвам.

Эти бедные мнимо свободные люди, разделившие со мной завтрак и беседу, столь смиренно чтили короля, церковь и знать, что худшего не мог бы пожелать им и их злейший враг. Мне было смешно и грустно смотреть на них. Я спросил их, могут ли они представить себе народ, который, обладая правом свободного выбора, выбрал бы в правители одну семью, с тем чтобы ее потомки во веки веков властвовали над ним, независимо от того, будут ли они даровитыми людьми или болванами, и с тем, чтобы никакая другая семья, в том числе и семья избирателя, никогда не могла бы уже достичь такого могущества; а также выбрал бы несколько сотен семейств с тем, чтобы вознести их на головокружительную высоту и украсить оскорбительными для других, передающимися по наследству почестями и привилегиями, и с тем, чтобы все остальные семьи в стране, в том числе и семьи избирателя, этих почестей и привилегий были лишены»?

Отсюда понятно, что неправая сторона — контрреволюция, партия «закона и порядка» — может победить (и заставить побеждённых склониться) только исключительной, небывалой жестокостью, поскольку вооружённой силой идёт против «мнения народного». Отсюда гражданскую войну (-ы) развязывают и начинают «белые», «красные» до конца рассчитывают на мирное развитие событий. К слову, другое проявление той же пропорции – если оценивать риски, то внутренний, классовый враг, неизменно опаснее врага внешнего, ибо «в мирное время» классовая война никуда не девается.

Народные низы в истории

Недавно из книги Дж.Рюде «Народные низы в истории» (М.: Прогресс, 1984) узнал, что точно такой же паттерн поведения повстанческих масс, с одной стороны, подавляющих их сторонников старого порядка, с другой, наблюдался совершенно в другую эпоху — раннего капитализма и буржуазных революций 1789-1848 гг. В отличие от гражданских войн ХХ века плебейские, полупролетарские и пролетарские массы действовали в других условиях и иначе — восставали против отдельных, особо мерзких притеснений и нужды, ставшей невыносимой, не против системы угнетения в целом, и стихийно, без руководства организованными группами революционеров.

Несмотря на всё это, они а) несказанно реже прибегали к насилию, чем сторонники Старого порядка (разница не на порядок, а более), б) состояли из обычных трудовых элементов и скорей исключали преступников. См.

а)

Остается рассмотреть, наконец, ещё один комплекс вопросов, связанных с поведением низов. Насколько справедливо утверждение Ле Бона, что «толпе» (которую от отождествлял с народными массами) свойственны изменчивость, иррациональность, склонность к насилию и разрушению?

Рассуждения об изменчивости или «подвижности» масс вообще превратились в шаблон, английское слово толпа («mob») происходит от латинского mobileevulgus: неудивительно, что всякий раз, когда правящие классы оказывались не в состоянии удерживать в повиновении низы, они изображали «толпу» как многоликое чудовище, тупое и бессмысленное. Анализ поведения масс «доиндустриальной» эпохи в данной работе достаточно убедительно показывает, что подобные утверждения вообще не имеют ничего общего с действительностью в тех случаях, когда речь идёт о более или менее высокоорганизованных или церемониальных выступлениях, во время которых люди выполняли прямые приказы руководителей или внимали их речам. Подобные выступления могли, конечно, принять и иную форму, если, например, возникала паника, как это и случилось в «Питерлоо», когда йоменри разгоняли ткачей и их семьи, в организованном порядке вышедших на демонстрацию, или в Тюильри в 1792 г., когда в результате намеренной провокации народ перебил швейцарских гвардейцев, охранявших дворец. Далее, совсем в иных обстоятельствах, французские крестьяне в 1789 г. отказались от своих первоначальных планов обороняться от мифических бандитов и вместо этого небезуспешно принялись громить феодалов, а мирная процессия «детей Ревекки» в Кармартене, к которой примкнула «городская чернь», закончилась разгромом местного работного дома.

Короче говоря, неожиданный поворот событий мог вызвать панику, поддавшись которой народ упускал из вид свои первоначальные цели; применительно к таким ситуациям утверждение о «переменчивости» толпы имеет под собой основания. В целом, однако, подобная лабильность поведения не была типична для восставшего народа. Приведенные выше многочисленные примеры свидетельствуют как раз о противоположном: о твердых целеустановках народных масс, о целенаправленности их действий даже в тех случаях, когда они выглядели совершенно стихийными. Участники Гордоновых бунтов и бунтов под лозунгом «За церковь и короля!» в Бирмингеме уничтожали собственность лишь отдельных ненавистных им лиц, принимая все меры предосторожности, чтобы случайно не нанести ущерб их соседям. Разрушители машин в 1830 г. судя по всему, проводили четкую грань между «хорошими» и «плохими» фермерами: участники Ревейоновых бунтов в Париже грабили только продовольственные лавки. Нед Лудд и «Ревекка» неизменно проявляли крайнюю осмотрительность, намечая объекты для своих нападок; толпа, сжигавшая таможни в Париже, но тронула те, которые принадлежали герцогу Орлеанскому; во время сентябрьской «бойни» были казнены только лица, приговоренные к смерти импровизированными трибуналами. Стоит еще раз напомнить о шахтерах Клихилла, которые, войдя в 1726 г. «в город (Ладлоу) в организованном порядке. — по свидетельству «Эннюэл реджистер», — окружили лишь один дом и, разрушив его, покинули город, не причинив более никому никакого ущерба». Анализ поведения масс «доиндустриального» периода позволяет предположить, что их бунты как раз были направлены на достижение конкретных целей. Уничтожение чужой собственности и физические расправы с непричастными были исключением.

Точно так же бунты, распространяясь, подобно эпидемии, за пределы того города или деревни, где они возникли, редко перекидывались на те районы, в которых непосредственного повода для такого рода бунтов не существовало. Достаточно вспомнить в этой связи Уилтшир, вошедший в 1830 г. в число южных графств, охваченных волнениями, а в 1839 г. ставший одним из центров чартистском агитации. Бунты 1830 г., во время которых батраки поджигали скирды у помещиков и фермеров, не распространились па традиционные центры волнении — текстильные города в западной части графства; напротив, при выступлениях в 1839 г., вызванных уже совсем иными причинами, чартисты — сторонники применения «физической силы» действовали наиболее активно именно в центрах текстильной промышленности, тогда как число сожженных скирд за все это десятилетие было минимальным. Этот пример еще раз доказывает, что анализировать поведение масс и их руководителей надлежит лишь в неразрывной связи с социально-историческими условиями. Подобные примеры подтверждают, что поведение масс вообще нельзя считать «иррациональным» в обычном значении этого термина. Массы иной раз поддавались панике, питали иллюзии и несбыточные надежды, но цели, которые они перед собой ставили, были вполне реальны; более того, эти цели, как было показано выше, определяли и характер конкретных акций, и методы борьбы в соответствии с обстоятельствами.

Таким образом, изменчивость и иррациональность нельзя считать отличительными особенностями «доиндустриальных» низов. Бесспорно, массы прибегали и к насилию, в первую очередь к последовательному уничтожению материальных ценностей. Во время забастовок, бунтов и восстаний подобные акты насилия происходили столь часто, что их вряд ли можно считать случайным явленном или объяснить внезапной паникой. Более того, подобные акты насилия нередко заранее подготавливались «руководителями-героями», как, например, в «бунтах Ревекки» и луддитском движении в Англии; иногда массы, напротив, прибегали к насилию вопреки воле своих руководителей, как, например, во время Уилксовых бунтов и антипапистских беспорядков в Лондоне. Но чаще всего акты насилия происходили в тех случаях, когда массы действовали по собственной инициативе при забастовках, во время голодных бунтов. Ревейоновых бунтов в Париже и (что особенно показательно) во время «бунтов Свинга» в 1830 г в Англии. Как уже отмечалось, в некоторых случаях повлиять на ход событий и привести к разгулу насилия могли и совершенно непредвиденные факторы. Но даже и без учета этих факторов число разрушенных и поврежденных бунтовщиками того периода домов, церквей, изгородей, машин и мастерских было весьма значительным.

Таким образом, уничтожение имущества являлось главной формой активности в выступлениях «доиндустриальных» низов. Дело, однако, редко доходило до кровопролития, характерного для «жакерии», восстаний рабов, крестьянских войн и восстаний милленариее прошлого или для расовых и общинных беспорядков более позднего времени. Пресловутая «кровожадность толпы» — выдумка, основанная па немногих, к тому же подтасованных фактах. Как же обстояло дело в действительности? Число погибших от рук участников крупнейших английских бунтов, происходивших в городах и сельской местности в период с 30-х гг. XVIII в. по 40-е годы XIX в., было на удивление незначительным. Никто не погиб во время беспорядков в Бристоле и Бирмингеме, Уилксовых антиирландских и антипапистских бунтов, бунтов «Свинга» и других аграрных волнений и даже во время вооруженного мятежа в Ньюпорте в 1839 г. Ни один фермер, мельник, член магистрата или лесничий не был убит во время голодных бунтов 1766 г; в ходе эдинбургского восстания 1736 г, поводом к которому послужило «дело Портеуса», в период луддитского движения и бунтов «Ревекки» погибло всего по одному человеку. Во время трудовых конфликтов дело, по-видимому, чаще доходило до кровопролития: в 1768 г. в Шэдуэлле грузчики убили матроса, а в 1769 г. слантлфилдские ткачи — солдата. Это, однако, не идет ни в какое сравнение с числом бунтовщиков, убитых при подавлении беспорядков вооруженной силой или казненных по приговору судов. В 1780 г. были повешены 25 участников Гордоновых бунтов, в 1761 — по меньшей мере 12 участников голодных бунтов, в 1769 — 8 грузчиков угля и 2 или 3 ткача, в 1812—1813 гг. — не менее 37 луддитов, а в 1830 г.—19 участников бунтов «Свинга». Еще большее число бунтовщиков было убито солдатами: в 1740 г. в Поридже солдаты застрелили 5 бунтовщиков, в 1753 г. в Уэст-Райдинге во время бунтов против застав убили 10 человек и ранили 24; в 1761 г. в Хэксэме убили или ранили более 100 шахтеров: в 1766 г. во время голодных бунтов было убито 8 человек в Киддерминстере, 8 — в Уорвике, 2 — во Фроме и 1 — в Строуде, в 1768 г. на Сент-Джордж-Филдз погибло 11 человек, причем не «бунтовщиков», а мирных демонстрантов; 285 участников Гордоновых бунтов были расстреляны на месте или умерли от ран; 8 человек были убиты во время луддитских беспорядков 1811—1812 гг. и 7—в стычке в Боссенденовском лесу; во время бунтов в Бристоле в 1793г. было убито и ранено 110 человек; в 1839 г. в Ньюпорте погибло 24 человека, а за двадцать лет до этого ланкаширские йоменри убили 11 и ранили не менее 420 человек в столкновении при «Питерлоо».

Сельские бунты во Франции, так же как и в Англии, были направлены скорее против собственности, нежели против ее обладателей. Во время беспорядков 1775 г. бунтовщики не убили ни одного человека, лишь в 1789 г. продовольственные бунты сопровождались убийством нескольких лавочников и мельников. Чрезмерное кровопролитие не было характерно и для Французской революции, несмотря на ее насильственный характер. Участники «парламентских» беспорядков 1788 г. потеряли 8 человек убитыми и 14 ранеными, сами никого не убив. Во время Ревейоновых бунтов в апреле 1789 г. активность масс проявилась в уничтожении материальных ценностей, тогда как солдаты убили «несколько сотен» человек (точное число неизвестно), трое предполагаемых вожаков были повешены после подавления бунта при штурме Бастилии нападавшие потеряли 150 человек, а сами после ее падения убили лишь 6—7 швейцарских гвардейцев, коменданта крепости де Лоне и одного члена муниципалитета. За период с июля по октябрь 1789 г лишь четверо человек (в том числе один лавочник) стали жертвами народного самосуда; впоследствии 5 зачинщиков расправы были повешены за это и другие преступления. Во время крестьянских беспорядков летом 1789 г. бунтовщики убили 3 — 4 человек. В октябре в Версале восставшие убили двух гвардейцев, застреливших их товарища. Во время событий на Марсовом поле в июле 1791 г. толпа растерзала двоих, тогда как национальные гвардейцы Лафайета перебили свыше 50 демонстрантов. Во время продовольственных бунтов в Париже в 1792 и 1793 гг. и беспорядков в мае—июне и сентябре 1793 г ни одна из сторон не понесла потерь. Во время последнего вооруженного восстания санкюлотов в мае 1795 г массы, ворвавшись в Конвент, убили депутата Феро; наказание было суровым — 36 человек, включая 6 депутатов-якобинцев, были гильотинированы по приговору военного трибунала.

Все эти данные свидетельствуют о том, что именно власти проявляли чрезмерную жестокость, расправляясь с восставшим народом, а не наоборот. Исключение представляют два эпизода периода Французской революции — события в августе и сентябре 1789 г. В первом случае речь идет об антироялистском восстании, 376 участников которого были убиты или ранены

б)

Начнем с одного весьма распространенного заблуждения. По мнению Тэна и Гюстава Ле Бона, типичная мятежная толпа или революционная масса состоит из уголовных элементов, бродяг (французские — gens sans aveu) и разных подонков и отбросов общества. Ле Бон, например, доказывает этот тезис двояко: с одной стороны, толпа низводит и социально здоровые, рационально мыслящие элементы до общего животного уровня; с другой — она обладает притягательной силой для преступных, социально деградировавших элементов, лиц, обладающих ярко выраженным инстинктом разрушения. Английские историки XVIII в., как правило, не оспаривали эту точку зрения. Правда, они избегали слишком унизительных выражений, но тем не менее квалифицировали городскую «чернь» как «обитателей трущоб», беднейших из бедных. Так, Дороти Джордж считала, например, главными участниками Гордоновых бунтов 1780 г. «жителей опасных районов Лондона, всегда готовых пойти на грабеж». Исследователь более позднего времени Дороти Маршалл безапелляционно утверждала, что «толпа» состоит главным образом из социальных отбросов, сводников, проституток, воров и укрывателей краденого. Судя по многочисленным свидетельствам, и хронисты того времени — представители как аристократии, так и средних классов — придерживались того же мнения.

Можно ли, однако, принять эту точку зрения, имеющую столь многочисленных сторонников? Действительно ли бунтовщиками, забастовщиками, мятежниками были в го время социальные отбросы, те самые «обитатели опасных районов», употребляя выражение Дороти Джордж, или, как писал Луи Шевалье, представители «опасных классов»? Современный уровень знаний не позволяет дать окончательный ответ на этот вопрос; более того, на основании имеющихся в нашем распоряжении документальных материалов и при незначительном объеме проведенных до сегодняшнего дня соответствующих исследований было бы абсурдом претендовать на это. И все же достаточно веские аргументы позволяют оспаривать вышеизложенную традиционную точку зрения, хотя на первый взгляд она кажется обоснованной. Нельзя отрицать, например, что социальные потрясения — причина бунтов того времени, как, впрочем, и любого другого. — создавали благодатную атмосферу для мелких уголовников всех мастей, готовых участвовать в любых беспорядкам — будь то бунт или революция, чтобы нагреть себе руки. В предыдущих главах уже приводились многочисленные примеры, поясняющие эту мысль. Так, например, участники Гордоновых бунтов под лозунгом «Долой папизм!» ворвались в тюрьмы и освободили несколько сотен преступников, в их числе 134 — из Ньюгейта и 119 — из Кларкенуэлла Брайдуэлла; Горас Уолпол был недалек от истины, написав в разгар беспорядков, что «гораздо больше людей погибло от пьянства, чем от пули или штыка». Стоит вспомнить в этой связи и об одном из самых примечательных эпизодов Французской революции — о разграблении в июле 1789 г. монастыря Сен-Лазар в северной части Парижа: городская голытьба и безработные вынесли оттуда все до нитки. Подобные случаи были не редкостью в истории революций. И все же этих примеров, подтверждающих, казалось бы, точку зрения последователей Тэна и Ле Бона на природу «черни», недостаточно для ее обоснования. Более того, полицейские и судебные протоколы — источники, как считают, ненадежные, но, на наш взгляд, все же более достоверные, чем отрывочные и предвзятые свидетельстве случайных наблюдателей, — опровергают эту точку зрения

Приведу несколько примеров: из 160 человек, представших перед судом после подавления Гордоновых бунтов, лишь немногие имели судимость в прошлом. Показательно также, что многих арестованных их соседи и работодатели характеризовали положительно, обстоятельство тем более примечательное, что доносчики, напротив, как правило, пользовались скверной репутацией. Кроме того, почти все арестованные имели постоянное местожительство и занятие; только 15 было предъявлено обвинение в воровстве, которое, кстати сказать, в восьми случаях так и осталось недоказанным. Дошедшие до наших дней гораздо более полные свидетельства о голодных бунтах во Франции в 1775 г., подробно описанных в одной из предыдущих глав, позволяют сделать более определенные выводы Ранее уже упоминалось, что при подавлении этил бунтов полиция арестовала несколько сотен человек и, тщательно обыскав их, подвергла перекрестному допросу. Это позволило установить, кто из арестованных был нанят за деньги, кто был ранее заклеймен на каторге или подвергался тюремному заключению за уголовные преступления и иные провинности. Результаты расследования показали, что почти все арестованные были местными жителями, бродяг насчитывалось всего несколько человек, а многие (особенно из арестованных в Париже) имели постоянное местожительство; тюремному заключению ранее подвергались лишь немногие из арестованных, причем, за единственным исключением, за мелкие преступления

Аналогичные, хотя и не столь детальные свидетельства можно обнаружить и в официальных документах, относящихся к тем или иным этапам Великой Французской революции 1789—1795 гг. в сведениях об арестованных, убитых и раненных или просто участниках событий. В начале 1789г. Париж был наводнен безработными из провинции и городской голытьбой, что вызывало серьезное беспокойство как старых, так и новых властей города. Однако бродяги и преступные элементы играли крайне незначительную роль в бурных событиях того года, за исключением упоминавшегося выше ограбления монастыря Сен-Лазар. Из 68 человек, арестованных убитых или раненых в ходе Ревейоновых бунтов в предместье Сент-Антуан в конце апреля, только 2 не имели постоянного места жительства, 3 других отбывали ранее тюремное заключение, причем из этих последних лишь один был заклеймен за воровство. После взятия Бастилии не был арестован ни один человек — верный признак победы революции, однако до нас дошли имена всех 662 так называемых победителей Бастилии. Все они имели работу и постоянное местожительство; большинство жили в Сент-Антуанском предместье и соседних районах города. На последующих этапах революции качественный состав участников не претерпел изменений. Очередная крупная массовая демонстрация состоялась на Марсовом поле 17 июля 1791 г., куда тысячи людей пришли по призыву Клуба кордельеров для подписания петиции с требованием отречения Людовика XVI. В ходе беспорядков, сопутствовавших этим событиям, полиция и национальная гвардия арестовали 250 человек, предъявив им многочисленные обвинения; среди арестованных было 2 нищих, 3 не имели постоянной работы, 4 были судимы ранее (за незначительные преступления), но подавляющее большинство имело постоянное место жительства и работу. То же самое, без сомнения, можно сказать и об участниках штурма Тюильри в августе 1792 г., сокрушившего монархию. Основанием для такого вывода служат не только сведения о биографиях и занятиях восставших, почерпнутые из документов, но и тот факт, что в вооруженные отряды, участвовавшие в штурме Тюильри принимались только лица с постоянным местом жительства. Дошедшие до нас свидетельства о волнениях 1793—1795 гг. не столь убедительны, но и они подтверждают вывод о том, что массы, совершившие Французскую революцию — на всех ее этапах, а не только в дни решающих политических событий, — состояли в основном из рассудительных граждан с постоянным местом жительства. Правда, это были люди простого происхождения, многие временно не имели работы, но бродяг, воров, проституток и прочих представителей социального дна было среди них совсем немного.

Материалы об английских аграрных бунтах, особенно XVIII в., не столь подробны и доказательны; приходится полагаться на отрывочные и случайные свидетельства очевидцев, членов магистратов и газетчиков. Но и здесь складывается впечатление, что народный бунт и преступление — скорее случайные и временные попутчики, чем близкие знакомые. В 1776 г., когда волнения охватили южные, юго-восточные и западные графства, корреспондент «Джентльменс мэгэзин» сообщал из Беркшира: «В Рединге по приговору проведенной там выездной сессии суда присяжных за грабежи на дорогах казнены двое преступников — Уильям Симеон и Джон Скелтон. Они не принимали участия в мятеже».

Правда, в этой заметке ничего не сказано о полицейских протоколах, касающиеся участников беспорядков, по примечательно само но себе что корреспондент счел необходимым разграничить два вида народной активности. Выше уже отмечалось, что «бунты Ревекки» в Западном Уэльсе и луддитские беспорядки не севере Англии на некоторых этапах сопровождались актами бандитизма, грабежами, беспричинными нападениями на граждан и уничтожением их имущества. Однако подобные действия играли второстепенную роль, будучи делом рук тех, кто пытался поживиться за чужой счет, воспользовавшись общей неразберихой во время бунтов *.

Сохранились достаточно подробные свидетельства о некоторых из упомянутых выше выступлений более позднего периода. Так, австралийские тюремные архивы, относящиеся к 30—40-м гг. XIX в., не менее точны, чем протоколы французской полиции, составленные за полвека до этого. Они свидетельствуют о том, что из 30 гончаров, шахтеров и других рабочих, сосланных на Тасманию за уничтожение имущества и разрушение домов в гончарных городках Стаффордшира в 1842 г, лишь 8 человек имели ранее судимость: один — за оскорбления и угрозы, другие — за разрушение изгородей, бродяжничество, за самовольный уход с работы, и только двое — за более серьезные правонарушения: изнасилование и грабеж **. Значительно большее число людей было сослано в Австралию за участие в бунтах «Свинга» в 1830 г. 94 из 325 сосланных на Тасманию и 11 из 139 сосланных и Новый Южный Уэльс.

Но если обитатели трущоб и уголовные элементы не были главными ударными отрядами бунтующих масс «доиндустриального» периода, то кто же был их главной действующей силой в ходе бунтов и революций? Краткий ответ па этот вопрос едва ли вызовет удивление. Это были «низшие» слои городского и сельского населения, тени peuple, те, кого в Париже и других городах Франции называли в период революции санкюлотами. Бывали, безусловно, и исключения, когда к восставшим примыкали представители других социальных групп: например, в бурных событиях 1787—1795 гг. в Париже принимали участие студенты, учителя, военные, государственные служащие, представители судейского сословия, мелкие рантье, а в роялистском восстании в октябре 1795 г., (13 вандемьера) они, по-видимому, сыграли главную роль. В Лондоне во время Уилксовых бунтов 1763— 1771 гг. «граждане почище» также в ряде случаев присоединялись к «черни». Однако, как правило, коммерсанты, предприниматели и просто более или менее зажиточные домовладельцы не принимали участия в демонстрациях и бунтах, не осаждали Бастилию, не брали штурмом Королевский дворец. Поскольку это касается стачек и бунтов, то это настолько ясно, что в доказательствах не нуждается. И даже в тех случаях, когда симпатии значительной части имущим классов были на стороне участников движении, первые предпочитали действовать руками плебса. Так это было в Париже во время революционных событий 1789 и 1792 гг., в июле 1830 г. и феврале 1848 г.; в Англии (хотя сравнение здесь весьма сомнительно) во время Уилксовых бунтов, в начальных фазах Гордоновых бунтов и в кампании 1831 г. за билль о реформе (В Англии «низшие» слои чаще всего не получали действенной поддержки со стороны средних классов, что имело определенные политические последствия, которые будут проанализированы ниже.)

Таким образом, во Франции основными участниками бунтов и волнений того времени в городах были владельцы небольших мастерских, лавочники, подмастерья, самостоятельные ремесленники, рабочие мастерских и чернорабочие и городская голытьба, а в сельской местности — виноделы, мелкие крестьяне-собственники, деревенские ремесленники, безземельные батраки. В Англии к первым относились мелкие лавочники, уличные торговцы, ремесленники, наемные работники, прислуга и чернорабочие; ко вторым — ткачи, шахтеры, чесальщики шерсти, мелкие фермеры, фригольдеры, батраки на фермах и сельские ремесленники. В Англии фабричные рабочие начали принимать более или менее активное участие в массовых выступлениях только в 1830 г. (за исключением забастовок, в которых они участвовали и до этого). Во Франции они никак не были представлены в революционных боях 1789—1795 гг. да, по сути дела, и в событиях февраля и июня 1848 г; что же касается рабочих мануфактур (текстильных, стекольных, табачных, фарфоровым и ковровых), то в событиях 1789 г. они играли далеко не столь заметную роль, как портовые грузчики и мастеровые на стройках.

Бесспорно, все вышеизложенное доказывает лишь то, что состав бунтовщиков в городах и в сельской местности в общем отражает социальную структуру «доиндустриального» общества. Однако это далеко не все, что можно сказать, поскольку категории бунтовщиков из «низших» слоев населения значительно варьировались от одного выступления к другому. И такие различия могут быть в высшей степени поучительны, поскольку проливают дополнительный свет не вопрос о природе самих беспорядков. Говорить о составе участников трудовых конфликтов, казалось бы, особо не приводится: однако и в этом случае можно было бы получить более четкое представление о сути того или иного конфликта, если бы сохранились документальные свидетельства о том. принадлежали ли их участники к низкооплачиваемой или высокооплачиваемой категории рабочих. В Лондоне, например, грузчики угля, ткачи, шлифовщики стекол и шляпочники, бастовавшие в 1768—1769 гг., получали более высокую заработную плату, чем рабочие большинства других профессий.

В истории Французской революции известен только один случай, когда рабочие, занимавшие особое место среди санкюлотов, сыграли, по-видимому, главную роль в выступлении, не являвшемся чисто трудовым конфликтом: речь идет о Ревейоновых бунтах в апреле 1789 г., участники которых требовали не только снижения цен на продукты питания, но и повышения заработной платы. В той же связи следует отметить, что женщины действовали более активно в тех случаях, когда на первый план выдвигались требования о снижении цен.

* Заслуживает внимания в этой связи следующее замечание Дарваля относительно луддитов: «Истинные луддиты никогда не отступали от своей тактики разрушения машин и (на севере) захвата оружия. Не следует обвинять их в обычных грабежах, совершенных совсем иными людьми — шайками воров, которые прикрывались именем луддитов, рассчитывая, что тогда они не встретят сопротивления и избавятся от преследования» (Darvall F.O. Popular Disturbances and Public Order in Regency England (London 1931. p. 184)

** Государственный архив Тасмании. 2/44, 2/60, 2/67, 2/79, 2/83, 2/88: один из 30, тот самый, которого судили ранее за изнасилование, на сей раз был сослан за «кражу со в мастерской».

*** Следует отметить, что даже самые благонамеренные из неимущих не порицали такие преступления, как браконьерство, поджог, кража дров, нападение на лесничего, уход от хозяина, пользующегося плохой репутацией среди рабочих (упомянутые бунтовщики с повторной судимостью в первый раз чаще всего привлекались к ответственности именно за это).

в) О ситуативности руководителей выступлений

Выше шла речь о руководителях, стоявших над массами и вне их. Каких же собственных лидеров выдвинули массы в ходе движений, подобных описанным выше, или во время забастовок и голодных бунтов, возникавших по инициативе самих масс? В ряде случаев — вообще никаких! После июльской революции 1789 г. на вопрос полицейских «кто приказал восставшим идти па Пале-Рояль и в другие районы столицы» участник событии — грузчик — не колеблясь ответил: «У нас не было вожаков, мы все равны». Поверить в это, конечно, трудно, но все же в ходе некоторых массовых выступлений дело, видимо, именно так и обстояло. Как бы то ни было, а один из многих тысяч участников восстания охарактеризовал положение именно так. В подобных случаях полиция или ополченческие отряды, как правило, задерживали и подвергали перекрестному допросу не столько руководителей в общепринятом смысле этого слова, сколько тех, кто выделялся из общей массы своим энтузиазмом, мужеством и отвагой, предприимчивостью, тех, кто выкрикивал лозунги, совершал па виду у всех насильственные действия, или же тех, па кого доносили соседи. Например, некая работница из Йереса, арестованная как одна из зачинщиц голодных бунтов 1775 г., показала на допросе, что «у нее голова пошла кругом… она вошла в раж, как и все другие, и теперь не помнит, что говорила и делала». Должно быть, тоже самое произошло и с Мари-Жанной Трюмо, которую тоже арестовали и приговорили к смертной казни за подстрекательские призывы к грабежам и поджогам во время Ревейоновых бунтов в апреле 1789 г (а впоследствии помиловали). Пыльные досье парижской полиции хранят сведения и о других подобных вожаках — действительных или считавшихся таковыми. Среди них некая Лаваренн, неграмотная больничная сиделка, которая, по свидетельству Станисласа Майара, была руководительницей женщин — участниц похода на Версаль; Дюмон (по прозвищу Малыш), сыгравший видную роль в нападениях на парижские таможни в 1789 г. Во время голодных бунтов во Франции в 1775 г. бунтовщиков, конфисковавших продовольствие, возглавляли иной раз весьма «респектабельные» граждане: фермеры, школьные учителя, местные чиновники и даже сельские священники.

В Англии бунтовщики приступали к «делу» — ломали молотилки, сносили изгороди и громили заставы, грабили и разрушали дома намеченных жертв — в строго определенное время по приказу своих признанных вожаков-«капитанов». Это были Том-цирюльник, вожак бунтовщиков в восточной части Лондона — участников аитиирландских выступлений на Гудмен-Филдз в 1736 г.; Уильям Пейтмен, колесный мастер, и Томас Таллин, каретник, возглавлявшие отряды бунтовщиков во время антипапистских беспорядков в Лондоне в 1780 г. Множество таких же вожаков было арестовано и во время других массовых волнений: при разрушении дома Пристли в Бирмингеме, поджоге стогов и приведении в негодность молотилок в южных графствах, уничтожении имущества граждан в Бристоле и в «гончарных городках» в 30—40-е гг. XIX в.

Отличительной особенностью такого рода вожаков было то, что они пользовались авторитетом у жителей лишь какого-то одного района и довольно непродолжительное время. Примечательно, что из нескольких сотен высланных позднее в Австралию участников беспорядков в Бристоле, в Поттериз, а также «бунтов Свинга», по-видимому, ни один не принимал впоследствии участия в других радикально-политических движениях.

Активность таких лидеров и их руководящая роль — действительная или приписываемая им — ограничивались рамками одного-единственного выступления и продолжения не имели.

Таким образом, различия между «активистами» и случайными участниками массовых волнений практически сводились к нулю. Правда, уже в XVIII в. бывали и исключения. Например, Джон Вэллин и Джон Дойл, повешенные в Лондоне в декабре 1769 г., отнюдь не были случайными участниками бунта, «халифами на час». Это были признанные руководители забастовщиков, члены забастовочных комитетов, не раз принимавшие участие в выступлениях ткачей. Однако примеры такого рода встречались лишь в чисто трудовых конфликтах того времени. Только начавшаяся Французская революция породила тип последовательного борца, принимавшего участие во многих политических выступлениях. Трое из арестованных на Марсовом поле в 1791 г. были участниками взятия Бастилии, четверо других спустя год были убиты или ранены во время штурма Тюильри; среди тысяч обезоруженных и арестованных участников народного восстания в мае 1795 г было немало активных и опытных борцов, получивших закалку в клубах и в революционной армии.

Подобные случаи, до того времени являвшиеся исключением, участились в Англии и во Франции после 1830 г. Во Франции в 1832 г., как уже отмечалось, промышленные рабочие принимали участие в нескольких следовавших друг за другом экономических и политических выступлениях; можно отметить и высокую политическую сознательность Джорджа Лавлиса, лидера дорчестерских сельскохозяйственных рабочих, высланного за свою активную деятельность в 1834 г. и возобновившего ее три года спустя после возвращения из ссылки. Этот процесс углублялся по мере распространения радикальных и социалистических идей и роста рабочего движения. Одной из отличительных черт массовых выступлений в новом промышленном обществе было появление активных борцов и лидеров, вышедших из гущи народных масс. Это были не случайные и никому не известные люди, а признанные и опытные народные вожаки.

К слову, отсюда следует, что восстание против угнетения есть во многом (или преимущественно) «автоматическая реакция» на популяционный сигнал «о невыносимости гнёта» (что по ту сторону классового разделения значит «о риске утраты нашего положения») и одновременно о том, «где какая сторона». Также как личный выбор индивида — присоединиться к восставшим, к подавляющим восстание, к пока пассивному слою, симпатизирующему первым либо вторым и пополняющему их членов в процессе выбытия.

Деятельность организации революционеров лишь усиливает и соединяет «искры», иначе вспыхивающие и гаснущие, в мощное пламя, определяет нужный момент и контекст и пр. Известно, что люди умеют ловить подобный сигнал и «автоматически» реагировать на него (подобно «автоматизмам» реакции шахматистов, только поле решений и мотивация другие).

В следующих постах я попробую проанализировать, что это за сигнал, и как, реагируя на него, люди определяют сторону в борьбе для себя («своих») и «других» (которые «не мы»). Подобно тому, как классовое деление и угнетение объективируются социально-психологическими и социологическими исследованиями, хочу объективировать массовые движения, направленные на борьбу с угнетением, в изменениях социальной структуры и следующих отсюда поведенческих сдвигах.

Белый vs красный террор: факты против мифов

В 2006 году издательство Санкт-Петербургского университета опубликовало книгу доцента кафедры Новейшей истории И. С. Ратьковского «Красный террор и деятельность ВЧК». Автора этого научного исследования, защитившего кандидатскую диссертацию по данной теме десятью годами ранее, сложно заподозрить в симпатиях к большевизму, но, наряду с книгой американского историка Алекса Рабиновича «Большевики у власти» (2007), «Красный террор…» стала лучшим из того, что было опубликовано за последнее время. Построенная на комплексе всех доступных источников, и выдержанна в строгом академическом стиле (питерская школа!), эта книга отразила исторический процесс научно и объективно, и может служить проводником в запутанных тоннелях истории.

«Главное наше преступление…»

Большевистское восстание 25—26 октября спровоцировало волну контрреволюции: вооруженное выступление Краснова-Керенского 26—30 октября, подготовка мятежей (Петроградская школа прапорщиков инженерных войск, Михайловское артиллерийское училище и др.), заговор монархической группы Пуришкевича в Москве и т.д. Но как отметил Ратьковский,

«несмотря на многочисленные антибольшевистские заговоры и выступления, к их участникам применялись достаточно гуманные меры пресечения и наказания, зачастую не соответствовавших замыслам заговорщиков».

Наказывали конфискацией, лишением карточек, выдворением и выселением, опубликованием списков врагов народа, общественным порицанием и т.д. А если кому-то и давали тюремные сроки, то все они были аннулированы первомайской амнистией 1918 года — и это в то время, когда гражданская война и интервенция стала военным фактом! Лев Троцкий в беседе с американским журналистом Вильямсом сказал: «Главное наше преступление в первые дни революции заключалось исключительно в доброте».

Советской власти пришлось столкнуться не только с открытой борьбой политических врагов, ростом саботажа чиновников, эпидемией бандитизма, но и «внутренним врагом» — рабоче-солдатским погромщиком, чаще всего анархиствующим матросом или солдатом, для борьбы с которыми пришлось создать специальную комиссию. Военно-революционные комитеты (ВРК) при Советах не справлялись с задачами, и 7 (20) декабря Совет народных комиссаров образовал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Разделавшись с антисоветской «забастовкой» чиновников, ещё только формируемая ВЧК уже в декабре нанесла удары «контрреволюционной части» Учредительного собрания, а конкретно — правых эсеров, откровенно говоривших на своем съезде о допустимости террора против большевиков. Однако в СНК входили также левые эсеры, а наркомом юстиции был И. З. Штейнберг, который добился освобождения своих бывших товарищей по партии, многие из которых впоследствии участвовали в белых правительствах. В итоге пришлось разграничить функции ВЧК, Наркомюста и НКВД, сделав чекистов более самостоятельной структурой.

Вскоре, в то время, как ВЧК стала пополняться членами левыми эсерами, правые готовили боевиков для устранения большевистских лидеров и организацию восстания в Петрограде. Однако более расторопным оказалось правительство Украинской рады, организовавшее похищение и зверское убийство председателя Киевского совдепа Леонида Пятакова (скоро в Киеве было расстреляно 700 рабочих-арсенальцев! [после фашистского переворота в Киеве 1.5 года назад памятник им был осквернён]). Менее чем через неделю, 1 января одна из многочисленных белогвардейских групп реализовала первое покушение на Ленина, машина которого была продырявлена пулями, а швейцарский социалист Платтен, пригнувший голову Ленина, получил легкое ранение в руку (впоследствии Платтен погибнет в сталинских лагерях). Так начинался новый 1918 год.

Против бандитизма

5 января, после сопровождавшегося жертвами разгона демонстрации в поддержку Учредительного собрания, неизвестный стрелял в известного большевика М. С. Урицкого. Белый террор разгорелся в Москве. Вечером 5 января было взорвано здание районного совета, погибло 5 человек, 9 января был открыт огонь по традиционной демонстрации в память «Кровавого воскресенья» — погибло 30 и ранено 200 человек.

Несмотря на введенный большевиками запрет смертной казни, на местах росло количество самосудов. Например, сочувствовавший левым эсерам М. А. Муравьев, вошедший на своем эшелоне в Киев, виновен в расстреле от 1 до 2 тысяч человек. На следствии по его делу Дзержинский утверждал:

«…худший враг наш не мог бы нам столько вреда привести, сколько он принес своими кошмарными расправами, расстрелами, самодурством, предоставлением солдатам права грабежа городов и сел. Все это он проделывал от имени советской власти, восстанавливая против нас население…» Ратьковский сделал вывод, что «требование ужесточения диктатуры пролетариата, возобновления института смертной казни со стороны большинства партии усилилось в связи с массовым ростом преступности и самосудов зимой 1918 г.»

Нельзя забывать, что «триумфальное шествие советской власти» не везде было таким уж «триумфальным». На большей части России оно затянулось до зимы-весны, формирование советской власти продвигалось медленно, а кое-где прерывалось убийствами кадровых работников. Бурлил стихийный анархизм, в массах росло ожесточение. В провинции и на окраинах самосуды были особенно свирепы. Но именно столица Революции «прославилась» анархистским самосудом — убийством членов свергнутого Временного правительства Кокошкина и Шингарева. Да, они были членами партии, объявленной новой властью «врагами народа». Но экс-министры были убиты в больнице, без суда и следствия. Стоит ли говорить, что весь этот бандитизм сваливали на большевиков.

Наступление 18—25 февраля германских войск поставило задачу укрепления тыла. В декрете «Социалистическое отечество в опасности!», излагавшем программу чрезвычайных мер, была введена смертная казнь: «Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления». Первыми расстрелянными чекистами были грабители, действовавшие «от имени» ВЧК, четыре матроса-налетчика и один германский шпион. Но проблема дезорганизации власти давала о себе знать в росте самосудов, не контролируемых ВЧК. Лишь с переездом советского правительства и ВЧК в Москву 9 марта начинается более интенсивная работа по строительству ЧК в провинции и централизация управления.

22 марта было опубликовано решение ВЧК «О создании местных чрезвычайных комиссий…». К концу мая насчитывалось уже 40 губернских и 365 уездных ЧК. Петроградская ЧК с 1 марта по 6 июня рассмотрела 196 дел и произвела 252 обыска. Большинство дел было связано со спекуляцией (102) и бандитизмом. Лишь 18 имело политическую окраску, из которых 10 было прекращено за недостатком улик, а 3 закрыты по амнистии 1 мая 1918 г. Примерно такой же расклад дел был в Пермской окружной ЧК.

В Москве была проведена специальная операция по разоружению анархистов.

«Характерна история, произошедшая в день переезда ВЧК в Москву, — пишет Ратьковский. — Группа приехавших в новую столицу чекистов, зайдя в чайную, подверглась нападению анархистов, причем один чекист был убит. В этот же день коллегия ВЧК приговорила главарей этого нападения из группы „Ураган“ к расстрелу». Дзержинскому, который устраивал работать в ВЧК многих анархистов, предстояло теперь «отдуваться» перед руководством Моссовета за расстрел бандита. Дело в том, что анархистские организации устраивала самовольные захваты особняков (26 в стратегических частях города) и реквизиции имущества. «Попытки идейных анархистов отмежеваться от анархобандитизма окончились неудачей — задачу „чистки“ анархистских рядов взяло на себя советское государство в лице ВЧК»,

— заключил историк. 12 апреля была проведена операция, в ходе которой было убито и ранено более 10 чекистов (включая Дзержинского) и многие красноармейцы. Однако из 400–600 задержанных анархистов четверть была немедленно освобождена и лишь 12 анархобандитов было расстреляно через месяц. Население приветствовало эту первую согласованную акцию ВЧК. Подобные действия произошли и в других городах России. Анархисты ушли в подполье, но перед началом белочешского мятежа тыл был укреплен.

До официального провозглашения «красного террора» 5 сентября ещё предстояло пережить массовый белый террор, эскалацию гражданской войны, интервенцию и кризис роста молодой советской республики.

Ещё о белом терроре в нашей стране

Белый террор в мире

Швеция

«На исходе 1930-хх годов шведское королевство оказалось в крайне затруднительной ситуации. Кругом война, враги ползут со всех сторон, народ неспокоен, надо закручивать гайки, а как это сделать непонятно. Для того чтобы винтить врагов свободы нужен формальный предлог, а шведские коммунисты, анархисты и пацифисты как назло было законопослушны до безобразия. Не стычек с полицией, ни боевых отрядов. В поисках компромата полиция провела более 3000 рейдов (кстати, самая большая полицейская операция в истории Швеции), перетряхнула все местные ячейки компартии, но предлога для запрещения подрывной организации так и не нашла.

Тогда в действие вступило гражданское общество. В 1940 году бомбами была забросана редакция регионального партийного органа «Norrskensflamman» («Пламя Северного сияния») на севере Швеции. Пять человек, включая двух детей, были убиты. Это был самый кровавый теракт за всю новейшую историю Швеции. Интересно, что за нападением стояли активисты местного отделения Либеральной партии. Сознательные бизнесмены не принимали коммунистов на работу, социал-демократические профсоюзы исключали их из своих рядов. Но извести негодяев все равно не удавалось. И тогда власти, придумали красивый, чисто шведский план.

Во-первых, была запрещена перевозка коммунистической литературы. То есть, запрета на газету нет, демократия как-никак, а вот везти ее в другой город нельзя. Во-вторых, с 1939 года начались аресты противников режима, но оформлялись они весьма своеобразно. Арестованных забирали военные власти. Формально они призывались на военную службу, в трудовые батальоны, но оружия «призывникам» естественно никто не выдавал.

Всех их отправляли в удаленные уголки страны, где они определялись на тяжелые работы – лесоповалы, строительство дорог, тайных аэродромов. Демократия осталась незапятнанной, а ее враги отправились куковать за колючую проволоку. Под плавучие тюрьмы были приспособлены так же старые корабли и баржи. По словам шведских военных это делалось для того чтобы в случае необходимости избавиться от всех коммунистов разом направив в борт пару торпед.

Большинство заключенных были коммунистами, но среди отправленных в концлагеря были и пацифисты, и анархисты, и левые социалисты, и просто радикально настроенные рабочие. Компартия была вынуждена уйти в подполье. Некоторые заключенные были арестованы по ошибке и вышли из шведского ГУЛАГА убежденными противниками режима. Всего с 1939 по 1943 год через шведские лагеря прошло около 3500 человек. Никакой компенсации эти люди не получили до сих пор.

Финляндия

«90 лет назад, вечером 27 января 1918 г., на башне Народного дома в Гельсингфорсе был поднят красный флаг. Это был сигнал к началу единственной в Скандинавии социалистической революции. Причины восстания – острые социальные проблемы, а также активная политическая борьба за власть в независимой Финляндии. Но сам захват власти был едва ли чем-то бóльшим, чем просто государственный переворот. Красных в Финляндии вдохновил успех большевиков в ноябре 1917 г., когда плохо вооружённым отрядам удалось свергнуть Временное правительство.

Революционное правительство в Гельсингфорсе не предвидело ряда серьезных проблем: способности белой Финляндии организовать военное сопротивление, нестабильности помощи красным из России и военной интервенции кайзеровской Германии в поддержку белых. Собственно говоря, восстание было обречено на поражение уже спустя три недели, когда немецкие войска, пройдя Польшу, Украину и Прибалтику, достигли Нарвы (18 февраля). Брест-Литовский мир, заключенный 3 марта, вынуждал Ленина предоставить красных финнов их судьбе и ускорить демобилизацию 40 тысяч русских солдат, остававшихся в Финляндии с царских времён. Русский Балтийский флот покинул Гельсингфорс, в то время как 10 тысяч хорошо вооружённых немецких солдат высадились в Гангё с целью захвата красной столицы Финляндии.

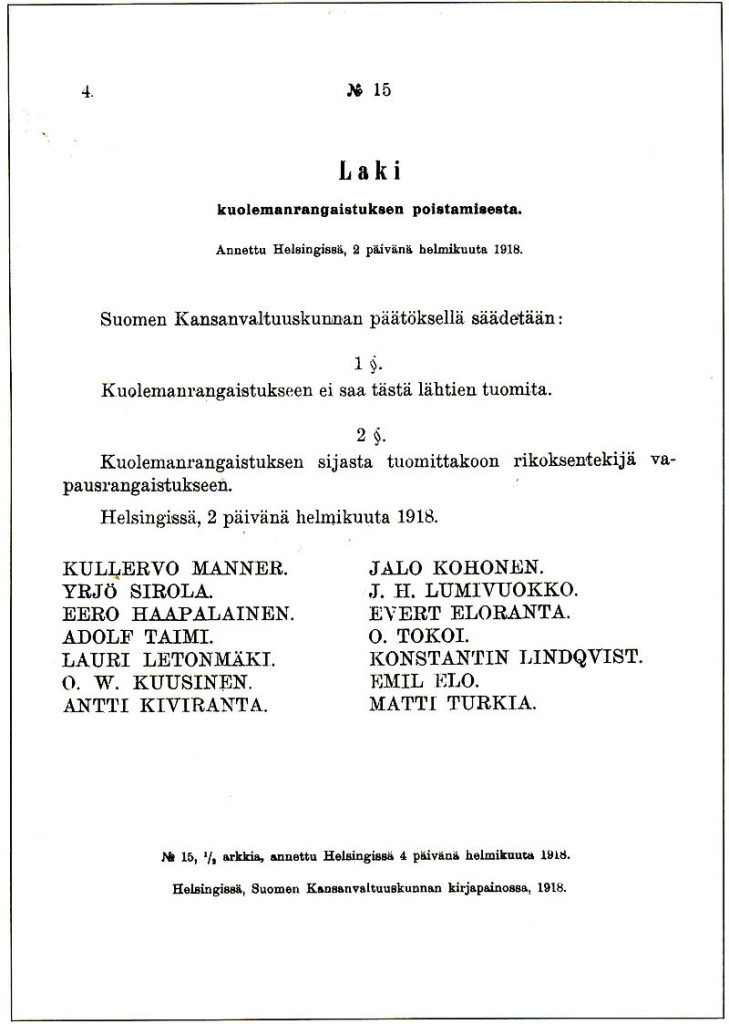

Декрет красного правительства Финляндии об отмене смертной казни. Пуникки были против красного террора…

Красная Финляндия, занимавшая всю южную индустриальную часть страны с населением примерно полтора миллиона, просуществовала три с половиной месяца. За этот период красные казнили 1450 человек. Военные действия, в которых погибли 3,5 тысячи белых и 6 тысяч красных солдат, завершились 15 мая 1918 г…

Однако больше всего в истории этого восстания потрясает та карательная кампания, которую белые развернули после своей победы. Финский исследователь Марко Тикка в своей книге «Время террора» («Terrorin aika», 2006) смог указать на то, что после падения Таммерфорса в начале апреля 1918 г. финское правительство, хотя и неофициально и как бы против своей воли, уступило требованиям армии и белой гвардии организовать военно-полевые суды, что противоречило финским законам и существующей практике. В 2004 г. государственная историческая комиссия «Жертвы войны в Финляндии» сообщила, что за короткий период (весна-лето) этой кампании расстрелы совершались с редко снижаемой интенсивностью – было казнено почти 10 тысяч человек

[за эти расправы белых называли «лахтари» — мясники; красные были «пуникки» от «пуна» — красный. Не стоит забывать, что в Выборге и др. белофинны расстреливали вообще русских — с одной стороны, конечно рабочих и «подозрительных» по классовому признаку, с другой — офицеров, гимназистов, священников и пр. «бывших»., вздумавших встретить их как освободителей; ибо были крайними националистами.].

Суды проходили за закрытыми дверями. Многие десятилетия сведения о том, кто кого осуждал на смерть и почему, сохранялись только устно и неофициально.

Всего было арестовано свыше 80 тысяч человек, почти три процента населения страны, из которых 75 тысяч были посланы в спешно организованные лагеря, где заключённым не хватало места, воды, еды и медицинской помощи. Из-за плохих условий умерло 13 500 человек, то есть 15 процентов заключённых. В худшем из лагерей, в Экенесе, где содержалось около 9 тысяч заключенных, умерло 30 процентов, – столько же, сколько в японских лагерях во время Второй мировой войны. После гражданской войны Финляндия испытывала острую нехватку продовольствия, а летом 1918 г. в Скандинавии началась эпидемия «испанки». Однако причина той поспешности, с которой расправлялись с заключёнными, крылась прежде всего в равнодушии к их судьбе со стороны правительства, риксдага и руководства армии, что среди прочего подчеркнул американский исследователь Энтони Аптон.

Уже в феврале 1918 г. белое финское правительство постановило устроить лагеря, намереваясь предать суду всех, кто каким-либо образом принимал участие в восстании или проявлял симпатии делу красных. В мае 1918 г., после завершения гражданской войны, финский риксдаг, в котором социал-демократы занимали 92 из 200 мест, решил продолжать свою работу, несмотря на то, что только одному члену парламента от Социал-демократической партии было позволено остаться. Остальные 91 человек были казнены, заключены в тюрьму или бежали из страны.

Этот «куцый парламент» в конце мая принял правительственный закон о введении по всей стране системы судов над «государственными преступниками». Было создано 144 таких суда, перед которыми предстали свыше 75 тысяч человек. Многие были отправлены на принудительные работы, пятистам был вынесен смертный приговор (125 приговоров были приведены в исполнение) и почти 60 тысяч оказались лишены гражданских прав.

В общем, чтобы обеспечить работу судов над «государственными преступниками», потребовался весь юридический корпус страны. До этого в работе сотен военно-полевых судов принимали участие несколько тысяч человек, часто судьи, полицейские, домовладельцы и мелкие хозяева. В 2006 г. финский исследователь Аапо Роселиус в своей книге «По следам палачей» смог указать, что в 1918 г. по меньшей мере 8 тысяч человек принимали участие в расстрелах. Таким образом, значительное число людей делало то, что, как многие из них знали, шло вразрез с фундаментальными нормами права. Однако они рассчитывали на защиту финского государства…

…7 декабря 1918 г., незадолго до своей отставки, регент Свинхувуд объявил амнистию всем, кто участвовал в подавлении восстания; эти люди освобождались от любых обвинений и не несли никакого наказания, даже если они «преступили границу необходимого». Так что в том числе благодаря и этой амнистии в Финляндии никогда не проводилось судебного расследования того, что произошло в 1918 г. Несмотря на большое число казнённых, в 1918-1919 гг. всего лишь около 170 человек обратились к финскому министру юстиции с просьбой прояснить, где, когда и за что были расстреляны их родственники. Но, как показано в книге Аапо Роселиуса, в результате этих обращений мало кому были предъявлены обвинения, и едва ли кто-либо был осужден.

Вместо этого многие из тех, кто участвовал в жестоких расправах, смогли укрыться в «глубинах государственного аппарата». Несколько примеров: Элиас Вальфрид Сопанен, председатель печально известного военно-полевого суда в Варкаусе, в 1923–1924 гг. был министром юстиции Финляндии. Два члена военно-полевого суда в Сатакунте, К.О. Лайтинен и Уско Валлин, получили высокие посты в финской судебной системе: первый служил в министерстве юстиции, второй был членом верховного суда. Даже в академической среде десятилетиями господствовали люди, связанные с белым террором.

Независимая Финляндия строилась вокруг пропагандистской картины событий 1918 г. В первой официальной «Истории Финляндии», 4 тома которой вышли в 1920–1926 гг., красные мученики были обойдены молчанием, но каждый погибший белый удостоился письменной биографии. Брешь в этой стене замалчивания и отрицания прошлого оказалась пробита только в конце 1950-х гг., когда был опубликован роман Вяйнё Линны «Вставайте, рабы!». В интервью, данном «Дагенс нюхетер» в ноябре 1960 г., Линна сказал, что финская историческая наука вызывает у него ярость. Интервью было перепечатано в газете «Хювудстадбладет», но споры заглохли довольно быстро…

Бьярне Стенквист. Чёрная месть белых

Южная Корея

«В 1950 г. власти Южной Кореи массово расстреляли сотни тысяч «предателей».

Могила за могилой, Южная Корея начинает узнавать правду о хладнокровном уничтожении сотен тысяч сторонников левых взглядов и беззащитных крестьян летом 1950 г.

Это произошло в начале корейской войны, когда войска северян двинулись вглубь полуострова. На своей территории армия и полиция южан выводили всех заключенных из тюрем, выстраивали их в ряд у наспех вырытых траншей и стреляли в затылок. Многие полицейские стреляли в людей впервые, поэтому часто лишь ранили. Добивали их специальные отряды.

Потом трупы сбрасывали в траншеи, наспех покрывая землей перед новой партией. Часто из земли торчали руки и ноги. Трупами также заполняли заброшенные шахты или бросали их в море.

Среди убитых были женщины и дети. Многие из содержавшихся в тюрьмах были неграмотными крестьянами, арестованными по подозрению в «симпатиях» коммунистам. Большинству не было даже предъявлено обвинение, не говоря о судебном разбирательстве.

Известны случаи, когда армейские подразделения окружали и уничтожали целые деревни, опять таки, по подозрению в левых взглядах, хотя крестьяне и слыхом не слыхивали о коммунизме. Массовые казни проводились с «профилактической» целью: не дать южным левым соединиться с войсками северян. Они заняли всего несколько недель. Часто при них присутствовали представители США.

Хотя американское правительство имело значительное влияние на военную диктатуру юга южан, оно не остановило казни, считая их «личным делом корейцев».

Второй год расследованием самой жестокой страницы корейской войны 1950-1953 г.г. занимается правительственная Комиссия правды и примирения. Ею было раскопано несколько сотен братских могил, однако члены комиссии считают их лишь «верхушкой айсберга».

По предварительным данным из 20 миллионов населения было казнено как минимум 100 000 человек. Однако эксперты комиссии полагают, что жертв может быть как минимум вдвое больше. Эти данные не учитывают тысячи корейцев, убитые южанами за «сотрудничество с врагом» позже, а также массовые казни военных северокорейской армии на оккупированных территориях. При консервативной военной диктатуре о массовых репрессиях молчали даже в семьях жертв, опасаясь, что и они будут причислены к неблагонадежным и пострадают.

Мировая общественность, стараниями США и его союзников, также об этом почти ничего не знала. И только после установления в Южной Корее демократического строя в 90-е годы, правда начала постепенно просачиваться наружу.

«…при Ким Дэ Чжуне и Но Му Хёне были открыты архивы, и некоторые темы перестали быть запретными. Молодые историки преимущественно левых взглядов обработали ж значительный массив документов, свидетельствующих о том, что и Север был не так ужасен, как это описывалось ранее в официальной пропаганде, и в истории Юга много темных и кровавых мест, особенно в правление Ли Сын Мана и Пак Чжон Хи.

Стали известны очень неприятные факты из истории подавления восстания на острове Чечжудо, а специальная комиссия с участием таких ученых, как Чон Хён Су, изучавшая сравнительные размеры «красного» и «белого» террора во время корейской войны и перед ней, пришла к неожиданному выводу: число жертв «белых» (особенно жертв внесудебных расправ) превосходило число жертв «красных» почти вдвое. Более того, «корейская Катынь» около Тэчжона, которая ранее считалась одним из наиболее ярких свидетельств зверств северян на оккупированных территориях, оказалась продуктом деятельности Юга. В целом, фактов достаточно, чтобы разрушить большинство традиционных мифов новейшей истории РК или хотя бы продемонстрировать, что то, в чем обвиняли Север, практиковали и на Юге.

Так, в журнале «Вольган Чосон» (№ 4, 2006, с. 183-192) были опубликованы воспоминания сотрудника спецслужб, в которых он признался в том, что похищал людей на Севере. Консерваторы попытались объявить эти исследования политически ангажированными, но, не имея возможности победить оппонентов в научной дискуссии (слишком велик оказался массив приведенных фактов), применили административный ресурс по полной программе. На защиту левых историков выступили их западные коллеги и, похоже, в научной среде начинает разворачиваться серьезная кампания».

Константин Асмолов, отсюда

Индонезия

На сентябрь приходятся трагические годовщины начала многих лет массовых убийств, пыток и пр. издевательств над людьми в рамках «спасения страны отт коммунизма». Первую – 40 лет пиночетовскому перевороту в Чили – помнят многие, а вторую – «сентябрьские события» 1965 г. в Индонезии – основательно подзабыли. Хотя по числу убитых мусульманскими военными «коммунистов» (почти исключительно безоружных гражданских) она сравнима с локальными войнами или с геноцидом армян.

Акт убийства

«Сегодня мы поговорим о совершенно невероятном фильме. Фильм документальный, однако с учетом его психологического воздействия на зрителя можно смело говорить о рождении совершенно нового жанра. Я даже не рискну определять этот жанр или придумывать для него оригинальную терминологию, потому что все равно так вот, с ходу ничего путного не получится.

«The Act Of Killing» («Акт убийства», «Jagal» на языке бахаса) был снят в 2012 году Джошуа Оппенгеймером, о котором я могу сказать с достаточной степенью осмысленности, что он родился в Техасе и окончил Гарвардский университет. Все прочие попытки детерминировать Оппенгеймера лишь заводят в тупик: американо-британский режиссер еврейского происхождения, проживающий в Дании.

Как бы там ни было, Джошуа Оппенгеймеру удалось подложить не только под западную цивилизацию, но и под весь род человеческий самую чудовищную бомбу, какую мне только доводилось видеть в истории. Во всяком случая я не встречал ничего более ошеломляющего, обескураживающего и разрушающего абсолютно все сложившиеся в жизни стереотипы. «Акт убийства» — это очень длинная (2 часа 40 минут) документальная лента, в которой все диалоги произносятся на языке бахаса (государственный язык Индонезии) и титруются по-английски. К сожалению, мне так и не довелось найти в Сети русских субтитров, поэтому кому-то придется, наверное, помучиться, хотя смею уверить — диалоги и монологи очень несложные, так что вполне хватит и школьных знаний

В документальном фильме рассказывается, на мой взгляд, о самом страшном геноциде в истории человечества — индонезийской бойне 1965 года. Бьюсь об заклад, что подавляющее большинство читателей об этих событиях слыхом не слыхивала, и в этом как раз и заключается беспрецедентный ужас индонезийского геноцида. Дело даже не в том, что за несколько месяцев (с октября 1965-го по март 1966-го) по этническим и идеологическим поводам было уничтожено, по разным оценкам, от одного до трех миллионов человек, а в том, что сегодня — в 2013 году! — все убийцы не только гуляют на свободе, не только находятся у власти в Индонезии, не только почитаются как национальные герои, но и пользуются уникальной привилегией — полной фигурой умолчания со стороны западной цивилизации и, похоже, вообще всей мировой общественности.

Если про убитых в годы Второй мировой войны евреев каждый божий день слышат даже зулусские и папуасские крестьяне, если о зверствах коммунистического режима Пол Пота уже четверть века в мире слагают устрашающие легенды, то об умерщвлении в Индонезии в 1965 году миллионов людей только за то, что они либо разделяли догматы коммунистической идеологии, либо были к ним огульно причислены, либо родились китайцами, — об их умерщвлении не знает и — главное! — не желает знать ни один человек на свете.

Кроме разве что Джошуа Оппенгеймера, который и взорвал бомбу дьявольского откровения.

Откуда же берётся такое циничное забвение? Куда смотрят правозащитные организации? Увы, никаких тайн здесь нет. Дело в том, что беспрецедентный геноцид проводил не монстр Адольф Гитлер или коммунист-маньяк Пол Пот, а индонезийская военная хунта, которая действовала не просто с позволения западной цивилизации, а при прямом и непосредственном участии Соединенных Штатов и Великобритании.

ЦРУ снабжало оружием индонезийскую армию и молодёжные бригады добровольцев, а американское посольство в Джакарте собственноручно передало военным список из 5 тысяч подозреваемых коммунистов. Эдакий список анти-Шиндлера.

Знаете, как комментировали в западных СМИ индонезийский холокост 65-го года?

«От 500 тысяч до 1 миллиона вышибленных (knocked off) коммунистов… думаю, можно с уверенностью говорить о том, что состоялась полная смена ориентиров», — заявил премьер-министр Австралии Гарольд Холт в интервью The New York Times.

А вот радуется журнал Time:

«Это лучшая новость для Запада, поступившая из Азии за долгие годы».

Историческая декорация кровавых событий сама по себе банальна и разыгрывалась в ХХ веке множество раз в самых разных уголках планеты. Президент Индонезии Сукарно адаптировал в начале 60-х годов уникальную доктрину Nakasom (национализм + религия + коммунизм), целью которой было примирение этнических групп и разнонаправленных политических, общественных и религиозных движений страны.

В Индонезии, получившей в 1945 году независимость от Голландии, на тесной арене сошлись мусульмане, индуисты, этнические китайцы, социал-демократы, сторонники военной диктатуры и коммунисты. Влияние СССР в послевоенные годы было огромным, что привело к колоссальному росту популярности коммунистической партии в Индонезии.

В середине 60-х в КПИ состояло около 2 миллионов человек, из которых 300 тысяч были активными участниками политической жизни страны. Накануне экстерминации компартия Индонезии была третьей по численности и влиянию в мире (после КПСС и КПК).

30 сентября 1965 года группа военных, явно симпатизирующих коммунистам, попыталась обезглавить верхушку армии (были убиты 6 генералов) и совершить государственный переворот. Заговорщиков, однако, ликвидировали уже на следующий день, что заставляет задуматься об искусственности этого «путча» либо о знакомой до боли операции под чужим флагом.

Как бы там ни было, сразу после «победы над путчистами» по всей стране начались погромы, которые вылились в беспрецедентный геноцид. Убивали подряд всех коммунистов, всех сочувствовавших коммунистам, всех подозреваемых в связях с коммунистами, а также китайцев и противников генерала Сухарто, который после доблестного подавления «путча» отобрал у президента Сукарно все рычаги власти (под предлогом защиты президента ![]() ).

).

Как убивали, зачем убивали, и попытался рассказать режиссёр Джошуа Оппенгеймер. Если бы речь шла о художественной реставрации исторических событий по воспоминаниям пострадавших и жертв репрессий, мы бы получили еще один многочасовой «Шоах» Клода Ланцманна (самая неубедительная и тоскливая попытка восстановить историческую справедливость, какая когда-либо была создана в кинематографе).

Подход Джошуа Оппенгеймера оказался совершенно уникальным: поскольку все убийцы сегодня в Индонезии на свободе и пользуются статусом национальных героев и «спасителей от заразы коммунизма», режиссёр просто взял и предоставил им слово!

В результате мы стали свидетелями неслыханного зрелища: на протяжении двух с половиной часов палачи и душегубы самозабвенно восстанавливают полотно геноцида: вот здесь, на крыше дома, они забивали битами по несколько сотен людей ежедневно, здесь, в этой комнате, ставили ножку стола на горло «коммуниста», а потом гурьбой усаживались на стол и пели веселые песни, в этом кабинете отрезали головы, на этой полянке кидали в костёр детей «коммунистов», в этом лесочке распиливали «врагов народа» колючей проволокой, а за пригорком — вспарывали животы беременным. И всё это с песнями, плясками, шутками, прибаутками, юморком и неподдельным счастьем общественного признания и благодарности, играющим в щёлках глаз.

Как такое возможно? Очень просто: один из главных героев «Акта убийства» — видный общественный деятель в наши дни, а в 6о-е годы гангстер и палач Ади Зулкадри — объясняет в одной фразе всю суть морально-этической системы человечества:

«Военные преступления определяют победители. Я — победитель, поэтому могу давать собственные определения».

Вот вам и весь Иммануил Кант со своим категорическим нравственным императивом на блюдечке с золотой каемочкой».

Источник wsf1917

По типу убийств индонезийская бойня точно соответствует Холокосту, где евреев нужно было убить всех как носителей «красной опасности», в силу концепции «иудобольшевизма», заимствованной гитлеровцами от русских черносотенцев. И сопряжённо с евреями так же тщательно убивали всех «комиссаров» (коммунистов, комсомольских и вообще «советских» — особенно военнопленных). В Индонезии аналогичными носителями «красной опасности» военщина считала китайцев.

Как всё начиналось

Так начиналась Великая Русская революция, зеркалом которой стал Лев Николаевич. Её предвестники ясно обнаруживались столь зоркими людьми, как тюремные служители, за несколько лет до 1905 г.

«Среди «политических преступников» доля работников, занятых ручным трудом, изменилась особенно сильно: к 1901—1903 гг. она составляла 3/5 обвиненных, по сравнению с 1/4 в 1884—1890 гг. Если рассматривать распределение обвиняемых по сословиям, то доля дворянства, священников и купцов упала с 49,1 до 16,4%, в то время как доля мещан возросла с 27,5 до 43,9%, а крестьян (часто в действительности городских жителей) — с 19,1 до 37%. Таблица 1.1 дает представление об этих данных с разбивкой по занятиям подсудимых.

Таблица 1.1 Государственные преступления: по роду занятий подсудимых

| Род занятий подсудимых | 1884—1890 гг. | 1901 — 1903 гг. |

| Государственная и армейская служба | 6,2 | 1,3 |

| Свободные профессии | 21,7 | 17,8 |

| Студенты | 25,4 | 9,6 |

| Рабочие в отраслях промышленности, ремеслах и услугах1 | 17,2 | 50,3 |

| Сельское хозяйство2 | 7,4 | 9,0 |

| Торговля | 2,2 | 4,0 |

| Другие или неизвестные | 19,9 | 8,0 |

ИСТОЧНИК: Тарновский Е. Статистические сведения о лицах, обвиняемых в государственных преступлениях // Журнал Министерства юстиции. 1906. № 4.

1 В обоих периодах основную часть этой категории (в 1901 —1903 гг. — около 1/3) составляли ремесленники или работники небольших предприятий, а не рабочие больших заводов;

2 Цифры занижены, так как большинство сельских политических преступлений определялись как уголовные, а не государственные.

«Что это все нынче политического мужика стали сюда возить? Раньше все господ возили, студентов там, барышень, а теперь вот наш брат, серый мужик — рабочий пошел»20. Об этом вопросе старшего надзирателя московской таганской тюрьмы, заданном в конце XIX в., вспоминает М.Лядов, бывший заключенный, активист РСДРП, впоследствии ставший историком партии. Этот вопрос хорошо отразил изменяющуюся пропорцию между «политическими» господами и плебеями, фундаментальную близость крестьян и рабочих и узнавание в новых бунтовщиках тех. кто принадлежал к тому же социальному слою, из которого вышел и сам надзиратель. Тюремщики часто бывают очень наблюдательными».

Теодор Шанин, 1997. Революция как момент истины: 1905-1907 – 1917-1922. С.62-63″

Источник wsf1917

Необходимость революций

Отсюда следует общий вывод – революция всегда несёт меньше жертв, чем контрреволюция (в среднем в 10 раз меньше). Просто потому, что на её стороне – правда, за ней — большинство населения, те самые трудящиеся, которые стараются скинуть гнёт «старого порядка», к тому времени давно отжившего и невыносимого (иначе бы революция не произошла). На стороне контрреволюции – меньшинство, цепляющееся за старый порядок ради собственных привилегий, почти всегда в месте с иностранными хозяевами, которым даны определённые обязательства. И естественно, что неправая сторона может победить (и заставить побеждённых склониться) только исключительной, небывалой жестокостью, поскольку идёт против «мнения народного» вооружённой силой.

И вспоминается лермонтовское

«…Тогда напрасно вы прибегнете к злословью

Оно вам не поможет вновь

И вы не смоете всей вашей чёрной кровью

Поэта праведную кровь!».

Здесь, конечно, кровь красных мучеников.

Революции и революционеры необходимы для движения общества вперёд, в будущее, к прогрессу (видному только смотрящим слева). Те и другие необходимы, пока сумма крови, боли, горя и слёз при «мирном» продолжении Старого порядка больше любых ожидаемых жертв революции, ликвидирующей этот порядок и вместе с ним — прежнее классовое разделение и классовое господство, которое и производит кровь, горе и боль (по ощущениям людей, вовлечённых в движение).

Примечания

1Из аннотации: «следуя за политической и социальной теорией последних трех столетий, Хиршман выявляет и формулирует три аргумента реакции, характерных для каждого нового этапа прогресса, высшим проявлением которого предстает послевоенное социальное государство. Глубокая убежденность в неотвратимом росте равенства и демократических прав, однако, не мешает ему признавать постоянную воспроизводимость этих «императивов» реакции, таких изменчивых и гибких в деталях, но неизменных в своей структуре. Реакционная риторика, схожая с тем, что Манхейм называет «политическим стилем», получает новые импульсы в тот момент, когда старое обнаруживает себя в ситуации столкновения — или, используя понятие Сореля, «поле битвы» старого с новым.

Даже те, кто никогда не читал Берка и Токвиля и ничего не слышал о Моске и Парето, способен с неменьшим энтуазиазмом( хотя и с меньшей изысканностью) повторять эти аргументы:

«Извращение» — всякое желание радикально улучшить систему в конечном итоге приводит к прямо противоположным результатам,

«Тщетность» — то же самое желание приводит лишь к тому, что все остается на своих местах,

«Опасность» — изменения способны привести к непредсказуемым результатам, которые могут поставить под удар все, достигнутое ранее.