Классическая статья Эрика Хобсбаума про изобретение традиции — ключевое понятие социальной истории. Она, как и эволюция, рождает новое во всех аспектах социальной жизни: институтах, практиках, формах взаимодействия людей в повседневности и политике и эта новизна немедленно обзаводится собственной ритуальной сферой: символами, площадками, значимыми предметами и пр. Все они выступают регуляторами вновь возникшей активности, что показывается на разных примерах: новаций политической жизни и поведения масс, максимальных в период конца 19-середины 20 века, еврейства по матери и традиций горцев Шотландии. Важно, что всю эту разнообразную новизну её создатели рекламируют и внедряют как нечто существовавшее от века, как продолжение давней и почтенной традиции, максимально способствуют забыванию, что это новация. Статья Хобсбаума вызвала огромный подъём исследований «изобретения традиций», показав, что 99% практик, обычаев, институций и пр., рекламируемых как существующие от века, искони присущие данной стране нации и религии, представляют собой сугубый новодел, «изобретённую традицию». Понятно, что эта концепция, созданная марксистской социологией, безумно раздражает консерваторов и прочих правых, которые её раз за разом пытаются опровергать — и неудачно.

Эрик Хобсбаум

Мало что выглядит более древним, уходящим в незапамятное прошлое, чем тот пышный церемониал, которым окружает себя британская монархия в своих публичных проявлениях. Между тем, как доказывает специальная глава в нашей книге, в своем нынешнем виде церемониал этот сложился в конце XIX и в XX веке. «Традиции», которые кажутся старыми или претендуют на то, что они старые, часто оказываются совсем недавнего происхождения и нередко — изобретенными. Кто знаком с жизнью колледжей старинных английских университетов, тому нетрудно представить себе подобные «традиции». Это «традиции» локальные, местного масштаба, хотя благодаря современным средствам массовой информации некоторые из них, например, ежегодный фестиваль «Девяти рождественских проповедей и гимнов», устраиваемый в сочельник в капелле Королевского колледжа в Кембридже, становятся широко известными. Наблюдения над ними и послужили отправной точкой для участников конференции, организованной историческим журналом «Прошлое и настоящее», а материалы конференции, в свою очередь, составили основу настоящей книги.

Термин «изобретенная традиция» используется здесь в широком, но достаточно точном смысле. Им охватываются как «традиции» действительно изобретенные, сконструированные и формально институционализированные, так и те, появление которых проследить труднее, но которые тем не менее быстро утверждались в течение короткого, поддающегося датировке, периода времени, исчисляемого, пожалуй, всего несколькими годами. Рождественское радиообращение короля или королевы, введенное в практику в 1932 году, представляет пример традиций первого рода; появление и развитие ритуала, связанного с финалом кубковых игр в Британском футбольном союзе, — пример второго. Очевидно, что не все такие традиции превращаются в постоянные; но нас в первую очередь интересуют не их шансы на выживание, а их возникновение и становление.

«Изобретенная традиция» — это совокупность общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение. Последнее автоматически предполагает преемственность во времени. И действительно, всюду, где это возможно, такие практики стараются обосновать свою связь с подходящим историческим периодом. Яркий пример — сознательный выбор готического стиля при перестройке здания британского парламента в XIX веке или принятое после Второй мировой войны не менее сознательное решение восстановить зал заседаний парламента в основном в соответствии с его прежним планом. Историческое прошлое, к которому «подсоединяют» новую традицию, необязательно должно быть очень протяженным, уходящим во мглу времен. У революций и «прогрессивных движений», по определению порывающих с прошлым, есть свое собственное приличествующее им прошлое. Правда, оно может обрываться на определенной дате, такой, как 1789 год.

Специфика «изобретенных» традиций заключается в том, что их связь с историческим прошлым по большей части фиктивная. Говоря коротко, эти традиции представляют собой ответ на новую ситуацию в форме отсылки к ситуации старой. Или же они создают себе прошлое путем их как бы обязательного повторения. Тут виден контраст между постоянными изменениями и инновациями в современном мире и попыткой структурировать, как минимум, часть социальной жизни в этом мире как нечто неменяющееся и неизменное. Это и делает «изобретение традиции» столь интересным предметом для историков, занимающихся изучением двух последних столетий.

Понимаемая таким образом «традиция» должна быть четко отделена от «обычая», господствующего в так называемых традиционных обществах.

Цель и отличительная характеристика «традиций», в том числе и изобретенных, — это неизменность. Прошлое, на которое они ссылаются, налагает на людей фиксированные (как правило, формализованные) практики, например ту же практику повторения. «Обычай» традиционных обществ имеет двойную функцию: он и мотор, и маховое колесо. Он не препятствует изменениям и нововведениям до тех пор, пока они выглядят сопоставимыми с прежними изменениями и нововведениями или идентичными им. Требование соответствия тому, что уже было, сильно их ограничивает; но оно же позволяет давать всякому желаемому изменению (или, наоборот, сопротивлению новшествам) санкцию прецедента, социальной преемственности, естественного закона истории. Исследователи крестьянских движений знают, что претензии той или иной деревни на право пользования общинными землями «по обычаю, действующему с незапамятных времен», очень часто отражают не действительный исторический факт, а баланс сил, сложившийся в постоянной борьбе деревни с землевладельцами и другими деревнями. Исследователи британского рабочего движения знают, что профессиональное или цеховое «право» не обязательно восходит к древней традиции; зачастую это любое, сколь угодно недавнее право, которое рабочим удалось утвердить на практике и которое они пытаются распространить или защитить, приписывая ему существование от века.

«Обычай» не может быть чем-то неизменным, потому что даже в традиционных обществах не может быть неизменной жизнь. Для обычного или общинного права как раз характерно сочетание гибкости содержания с формальной приверженностью прецеденту. Разница между «традицией» и «обычаем» в нашем понимании этих слов хорошо иллюстрируется следующим образом: в суде «обычай» — это то, что судьи делают, тогда как «традиция» (и в данном случае именно изобретенная традиция) — это парики, мантии и другие формальные принадлежности и ритуализированные действия, сопутствующие собственно действию. Упадок «обычая» неизбежно меняет и «традицию», с которой он, как правило, тесно связан.

Второе, менее важное, различие, которое необходимо провести, — это различие между «традицией» в нашем ее понимании и заведенным порядком или правилом. По своей сути порядок и правило не обладают сколько-нибудь значительной ритуальной или символической функцией, хотя и могут ее обрести случайным образом. Любое общественно значимое действие, которое надо выполнять снова и снова, предрасполагает к тому, чтобы из соображений удобства и эффективности был создан некий свод правил его выполнения и чтобы де-факто или де-юре он стал сводом правил формальных, обеспечивающих точную передачу необходимых навыков новым исполнителям.

Это относится как к прежде неизвестным (таким, например, как работа авиапилота), так и к давно знакомым видам деятельности. После промышленной революции обществу приходилось изобретать, вводить или усложнять хитросплетения таких правил гораздо чаще, чем до нее. А поскольку лучше всего они срабатывают при условии, что следование им становится привычкой, автоматически совершаемой процедурой или даже чисто рефлекторным действием, они должны быть совершенно неизменными, что может, кстати, помешать выполнению другого необходимого условия всякой практической деятельности — способности справляться с непредвиденными и непривычными обстоятельствами. Эта хорошо знакомая слабость всякой рутины, всякой бюрократизации особенно заметна на уровне подчиненных, где неизменное исполнение рассматривается как самое эффективное исполнение.

Такие своды правил и процедур не являются «изобретенной традицией», так как по своим функциям, а значит и по обоснованию, относятся скорее к области технического, чем идеологического (по марксистской терминологии — принадлежат базису, а не надстройке). Создаются они для того, чтобы инструктировать в практических действиях, и под давлением опять-таки практических нужд их с легкостью модифицируют или вовсе от них отказываются. (При этом всегда остается место для инерции — с течением времени ее обретает любая практика, — равно как и для сопротивления любым нововведениям людей, привыкших действовать определенным образом.) Разница между ними и «традицией» особенно хорошо заметна там, где они сосуществуют с последней. С точки зрения здравого смысла человеку, занимающемуся верховой ездой, надевать твердую шляпу так же полезно, как шлем мотоциклисту или стальную каску солдату. А вот когда надевают твердую шляпу строго определенного покроя, да еще обязательно вместе с красным камзолом, — тогда мы имеем дело со смыслом совсем иного рода.

Будь это не так, изменить «традиционный» костюм английского охотника на лисиц было бы не труднее, чем ввести (после того, как доказано, что таким образом обеспечивается более действенная защита) новую форму каски в армии — довольно консервативном институте. Вообще «традиции» и прагматические правила и установления находятся по отношению друг к другу в обратно пропорциональной зависимости. «Традиции» дают слабину в том случае, когда, скажем, запреты на ту или иную пищу оправдываются прагматическими соображениями (например, либерально мыслящие евреи объясняют, что оставленный их предками завет не употреблять свинину возник по причине гигиенических соображений). И наоборот, вещи и действия полностью освобождаются для ритуального или символического использования тогда, когда утрачивают практический смысл. Шпоры кавалерийских офицеров куда более значимы с точки зрения «традиции», когда их обладатели спешены; зонтики гражданских чиновников утрачивают свой символический смысл, когда они раскрыты (то есть используются по прямому назначению); парики судейских вряд ли бы обрели свое нынешнее значение, если бы все прочие люди не перестали носить парики.

Изобретение традиций, о которых здесь идет речь, — это процесс формализации и ритуализации. Его отличают также отсылки к прошлому — пусть даже только в форме предписываемого повторения.

Британские судьи покидают Вестминстерское аббатство после традиционного заседания в честь начала нового «юридического года»

Как на самом деле создавались такие ритуально-символические комплексы, не было в должной мере исследовано историками. Многое еще остается довольно-таки неясным. Легче всего процесс описывается тогда, когда инициатива конструирования традиции принадлежит одному человеку, как это было с бойскаутами, придуманными Баден-Пауэллом. Пожалуй, почти так же легко он прослеживается в случае с вводимыми и планируемыми церемониалами: тогда велика вероятность, что он хорошо задокументирован, как это было с нацистским символизмом на партийных съездах в Нюрнберге. Видимо, куда труднее проследить за процессом в ситуациях, когда такие традиции отчасти изобретались, отчасти естественно развивались группами частных лиц (здесь вероятность отражения процесса в бюрократической отчетности невелика) либо на протяжении какого-то времени утверждались неформальным образом в учреждениях типа парламента или в профессиональных средах типа среды юристов. Однако проблема тут не только в источниках, но и в исследовательских техниках. Правда, в нашем распоряжении имеются эзотерические дисциплины, специально занимающиеся символизмом и ритуалом, такие как геральдика или изучение литургии, и варбургианские исторические дисциплины. К сожалению, ни те, ни другие обычно не знакомы историкам индустриальной эпохи.

Нет, наверное, ни одного периода времени и ни одного места, из изучаемых историками, где нельзя бы было найти случаев «изобретения» традиции в описанном выше смысле. Но чаще всего традиция изобреталась в ходе радикального преобразования общества, когда быстро разрушались социальные формы, под которые подстраивались старые традиции, а взамен возникали такие формы, к которым эти традиции уже невозможно было приложить. Или когда старые традиции уничтожались потому, что и они сами, и поддерживающие их люди и институты не обнаруживали достаточную приспособляемость и гибкость. Могли они гибнуть и по какой-то другой причине; но, если говорить коротко, всегда, когда происходили достаточно большие и скорые изменения, как со стороны спроса, так и со стороны предложения.

Такие именно изменения были особенно значительными в последние двести лет, и поэтому резонно ожидать, что случаи внезапной формализации новых традиций будут особенно многочисленными в этот период. А это, между прочим, означает — в противовес тому, что полагали либералы XIX века или недавние сторонники теории «модернизации», — что подобные формализации происходят не в одних только «традиционных» обществах, но в той или иной форме и в обществах «современных». В широком смысле предположение справедливо; только надо быть поосторожнее с другим предположением, что более старые общественные формы и властные структуры и, соответственно, связанные с ними традиции не способны к адаптации и быстро становятся нежизнеспособными и что появление «новых» традиций обусловлено только тем, что невозможно использовать или приспособить старые.

Адаптация совершается и путем достижения старых целей в новых условиях, и через использование старых моделей в новых целях. Случается так, что в ней нуждаются старые институты с установившимися функциями, обоснованиями, почерпнутыми в прошлом, и ритуальными идиомами и практиками. Таковы: католическая церковь, столкнувшаяся с новыми политическими и идеологическими вызовами, со значительными сдвигами в составе верующих (сильная феминизация прихожан и духовенства) 1 ; профессиональные армии при переходе к всеобщей воинской повинности; древние судебные институции, теперь работающие в ином контексте, а иногда и с изменившимися функциями в новом контексте.

Сюда же относятся учреждения, номинально не изменившиеся, но фактически превратившиеся в нечто совсем другое по сравнению с тем, чем они были раньше, например университеты. Так, Бансон 2 был проведен анализ причин, по которым после 1848 года внезапно приходит в упадок традиция массовых выходов немецких студентов из университетов (по причине конфликта или в демонстративных целях). Оказалось, что тут сыграли свою роль и изменения в устройстве самих университетов, и «постарение» студенческой «популяции», что вместе с ее обуржуазиванием уменьшило трения между горожанами и студентами и мятежный дух последних, и новая практика свободных переходов из университета в университет, обусловленные ею перемены в студенческих союзах и прочие факторы 3 . Во всех этих случаях новое не перестает быть новым из-за того, что ему удается рядиться в одежды седой старины.

С нашей точки зрения более интересным представляется использование старинных материалов для того, чтобы сконструировать изобретенную традицию нового типа, служащую новым целям. Большие запасы таких материалов накоплены всяким обществом, хорошо разработанный язык символической практики и коммуникации всегда доступен. Иногда новые традиции могут быть легко привиты к старым; иногда они вырабатываются с помощью заимствований из доверху наполненных хранилищ официального ритуала, символизма и моральной проповеди, оставленных религией, королевским двором, фольклором и масонством (последнее само было поначалу изобретенной традицией большой символической силы). Рассмотрим развитие швейцарского национализма, по времени (XIX век) совпавшее с формированием современного федеративного государства. Оно было блестяще исследовано Рудольфом Брауном 4 , обладавшим особым преимуществом — знанием этнологии (Volkskunde), очень подходящей для таких исследований. Благо изучал он ее в стране, в которой процесс обновления этой дисциплины не был отброшен назад как в Германии, где она попала в идеологическую связку с преступлениями нацистов. Существовавшие обычные традиционные практики — исполнение народных песен, физические состязания, стрельбы — были модернизированы, ритуализированы и институционализированы таким образом, чтобы служить новым национальным задачам. Традиционный песенный фольклор был пополнен новыми песнями, зачастую сочиненными школьными учителями с использованием старых идиом и затем включавшимися в репертуары хоров.

Содержание их было патриотически-прогрессистское («Нация, нация — как славно звучит это слово!» — Nation, Nation, wie voll klingt der Ton), хотя в нем нашлось место и явно ритуальным элементам из религиозных гимнов. Положение о Федеральном песенном фестивале — не напоминает ли оно нам о валлийских музыкально-поэтических состязаниях eisteddfodau? — провозглашает, что целью его является

«развитие и улучшение народного пения, пробуждение возвышенных чувств к Богу, Свободе и Стране, союз и побратимство друзей Искусства и Родины».

(Слово «улучшение» как раз и отражает столь характерное для XIX века стремление к «прогрессу».)

Вокруг и по поводу фестиваля сформировался мощный ритуальный комплекс: фестивальные павильоны, сооружения для подъема и вывешивания флагов, храмики для пожертвований, процессии, колокольные звоны, живые картины, оружейные салюты, правительственные делегации, приветствующие участников, обеды, тосты, оратории… И для всего этого опять были использованы старые материалы. В этой новой фестивальной архитектуре несомненны отзвуки барочных празднеств и представлений, барочной пышности. И как на празднествах времен барокко, государство и церковь сливаются на высшем уровне, так что сплав религиозных и патриотических элементов заявляет о себе и в этих новых формах хорового пения, стрельбы и гимнастических состязаний.

Здесь мы не будем обсуждать, сколь много новые традиции могут заимствовать из старых материалов, столь далеко заходят творцы традиций в процессе изобретения нового языка или символа, насколько они при этом преступают допустимые пределы использования старого словаря символов. Ясно только, что из-за изобилия политических институтов, идеологических движений и групп — не в последнюю очередь националистических — приходилось изобретать саму историческую преемственность, например, путем продления древнего прошлого за пределы его действительной исторической протяженности.

Делалось это либо с помощью полувыдумки-полуправды (вспомним о Боадицее, Верцингеториксе, хевруске Арминиусе), либо с помощью подделок (Оссиан, чешские средневековые рукописи). Ясно также, что вместе с национальными движениями и государствами возникли и совершенно новые символы и эмблемы: государственные гимны (самый ранний из них — британский, появившийся в 1740 году), государственные флаги (в большинстве своем представляющие собой различные вариации на тему французского триколора, оформившегося в 1790–1794 годах) или же различные персонификации «нации» в символе или изображении, либо официально принятые, как французская Марианна и дева Германия, либо неофициальные, как карикатурные стереотипы Джона Булля, тощего янки Дяди Сэма и «немца Михеля».

Филипп Фейт. Дева Германия, порвавшая свои кандалы (март 1848). Висела в зале заседаний Франкфурского парламента в церкви св.Павла. О Германии как деве-воительнице см.стихи Марины Цветаевой 1939 г.

Не должны мы упускать из виду и такую примечательную особенность, как разрыв в преемственности. Так, он виден иногда даже в самых, казалось бы, традиционных, избитых литературных жанрах, в общих местах (topoi), уходящих корнями в подлинную древность. Если прав Ллойд 6 , то в Англии рождественские гимны перестали создаваться с XVII века: их заменили книжные сборники гимнов в духе сочинений Уоттса и Уэлсли (правда, известны и народные модификации последних, бытовавшие преимущественно в сельской местности среди ранних методистских сект). Тем не менее гимны оказались первой разновидностью песенного фольклора, возрожденной собирателями из средних классов, и именно им предстояло занять свое место «в прежде не существовавшем окружении из церковных, профессиональных и женских институтов». А уже оттуда усилиями «уличных певцов или безголосых мальчишек, распевающих у дверей в вечной надежде на вознаграждение», они распространились в новой народной городской среде.

С этой точки зрения фраза «Бог да вознаградит вас, джентльмены» настолько же старая, насколько и новая. Подобные же разрывы в преемственности отличают и те движения, что сознательно подают себя как «традиционалистские» и апеллируют к группам, всеми признаваемыми за хранителей исторической преемственности и традиции, например к крестьянам 7 . На деле само появление движения в защиту или за возрождение традиции, будь оно «традиционалистским» или каким-то другим, указывает на нарушение преемственности. Причем движения эти, со времен романтизма увлекающие интеллигенцию, никогда не развивают и даже не сохраняют живое прошлое (понятно, за исключением тех случаев, когда учреждаются специальные природно-человеческие убежища в виде изолированных уголков архаической жизни) — они должны стать «изобретенной традицией». С другой стороны, сила и приспособляемость подлинных традиций не зависят от процесса «изобретения традиции». Где живы старые формы жизни, нет нужды ни в возрождении, ни в изобретении традиций.

В то же время следует иметь в виду, что там, где традиции изобретаются, это зачастую делается не потому, что старые формы больше нежизненны или недоступны, а потому, что их сознательно не используют и не приспосабливают к новым условиям. Так, в XIX веке либеральная идеология общественных перемен, ратовавшая за разрыв с традицией и радикальное обновление общества, не смогла создать ничего подобного социальным и властным связям, которые в предшествующие эпохи считались чем-то само собой разумеющимся, и вынуждена была заполнять образовавшийся вакуум вновь изобретенными установлениями. В отличие от либералов фабриканты-тори Ланкашира вполне преуспели в использовании старых связей к своей выгоде и тем самым доказали, что эти связи еще действовали в новой среде промышленного города 8 . Конечно, нельзя было не признать, что в долгосрочной перспективе старые образцы жизни не смогут приспособиться к революционным изменениям в обществе; но такое признание не снимало проблем, возникавших из-за того, что эти образцы отвергались также и на краткосрочную перспективу теми, кто считал их препятствиями на пути прогресса или, того хуже, был их воинствующим противником.

Это не мешало сторонникам нового создавать свои собственные изобретенные традиции. Подходящий пример здесь — масонство. Тем не менее общая враждебность ко всему иррациональному, к предрассудкам и обычаям, если не прямо унаследованным от темного прошлого, то напоминающим о нем, делала нетерпеливых поклонников просветительских идеалов — либералов, социалистов, коммунистов — невосприимчивыми как к старым традициям, так и к новым. Социалисты сами не могли понять, как это у них образовался праздник Первого мая. А вот национал-социалисты эксплуатировали традиции с прямо-таки литургической искушенностью и рвением, сознательно манипулируя символами 9 . В Британии же в либеральную эпоху их в лучшем случае лишь терпели, делая таким образом вынужденную уступку иррационализму низших классов. Господствующее отношение представляло собой смесь враждебности и терпимости к собраниям и ритуалам, устраивавшимся квакерскими объединениями. «Ненужные» расходы (затраты на процессии, знамена, разного рода регалии) были вообще запрещены по закону. В то же время признавалось, что сами ежегодные празднества запрещать не стоит, поскольку «значительное тяготения к таким мероприятиям, особенно в среде сельского населения, нельзя отрицать» 10.

1-3 мая 1929 года берлинская полиция расстреляла демонстрацию, организованную Компартией Германии и Союзом красных фронтовиков. В 1931 году Клаус Нойкранц написал роман «Баррикады в Веддинге» о событиях «Кровавого мая»:

«Переулок был светящимся красным лесом знамен. Не было почти ни одного окна, из которого не развевалось бы красное полотно или хотя бы скромный красный лоскут. Из нескольких окон висели большие красные транспаранты: «Долой запрет проведения демонстраций» и «Свободную улицу 1 мая». На одном были нарисованы серп и молот, а ниже стояло: «Да здравствует Советский Союз – завоюем себе советскую Германию!» На углу Визенштрассе висел через дамбу красный суконный транспарант, на котором светились огромные буквы: «Рот фронт!»». Конечно, участники майских событий моментально стали международными героями. Фото из августовского журнала «Смена» за 1929 год. ТГ «Красный фронтовик«. После Кровавого мая появилась песня «Der rote Wedding (Красный Веддинг)», названная в честь пролетарского района Берлина, жители которого и попали под полицейские пули. Эта песня стала главным пролетарским гимном и исполнялась на каждом массовом собрании.

Суровый индивидуалистический рационализм господствовал не только в виде экономического расчета, но и как общественный идеал. В главе 7 мы покажем, что произошло, когда его ограниченность стала в возрастающей степени осознаваться. Заключим наши вводные замечания несколькими общими наблюдениями по поводу традиций, изобретенных в период, последовавший за промышленной революцией.

Представляется, что традиции эти были трех, отчасти друг на друга накладывающихся, типов. Традиции первого типа устанавливали или символизировали социальную связь, членство в группах, подлинных или искусственных общинах. Традиции второго типа вводили институты, статусы и отношения, обусловленные властью, придавали им «законную» силу. Главной задачей традиций третьего типа была социализация — запечатление в сознании верований, систем ценностей и правил поведения. Хотя среди изобретавшихся определенно присутствовали традиции второго и третьего типа (вроде символизировавших подчинение властям в Британской Индии), в порядке гипотезы можно утверждать, что преобладающими были традиции первого типа.

Предполагалось, что функции традиций других типов вытекают из ощущения идентичности с «общиной» и/или внутренне присущи институтам, представлявшим, выражавшим и символизировавшим идентичность с «нацией». Сложность заключалась в том, что такие большие социальные общности, как «нация», явно не были органическими системами (Gemeinschaften), ни даже системами общепринятых социальных рангов. На фоне социальной мобильности, классовых конфликтов и господствующей идеологии традициям, сочетавшим в себе коллективизм и выраженное неравенство формальных иерархий (как в армии), было очень непросто утвердить свои притязания на всеобщность. Только традициям третьего типа не особенно мешала эта трудность, так как всеобщая социализация прививала одни и те же ценности каждому гражданину, каждому члену нации, каждому подданному короны.

Функционально специфические способы социализации в разных социальных группах (например, в отличной от других учащихся группе учеников закрытых частных школ) обычно тоже не сталкивались между собой. С другой стороны, поскольку изобретенные традиции вводили в мир контракта статус, в мир равенства по закону неравенство высших и низших по положению, они не могли действовать напрямую. Они протаскивали все это контрабандным путем — как, например, при изменении ритуала коронации в Британии 11 — через формальное57 символическое согласие общества на социальную организацию, предполагающую фактическое неравенство. Следует заметить, что чаще удавалось раздувать дух корпоративного превосходства в элитах (особенно когда их приходилось пополнять из числа тех, кто к ним не принадлежал по рождению и положению), чем прививать чувство покорности низам. Так сказать, некоторые поощрялись чувствовать себя более равными, чем все остальные. Это достигалось посредством уподобления элит добуржуазным правящим или авторитетным группам то в милитаристско-бюрократической форме, характерной для Германии, где образцом послужили общества студентов-дуэлянтов, то по немилитаризованной модели «морального джентри», культивировавшейся в английских частных школах. Корпоративный дух, уверенность в себе и в своем лидерстве могли прививаться и противоположным образом — с помощью более эзотерических «традиций», в которых акцент делался на замкнутость касты высших чиновников (во Франции или среди белых в колониях).

Недостаточно признать, что основным типом изобретенных традиций были традиции коммуналистские — надо еще изучить их природу. Прояснить различия — если таковые имеются — между изобретенными и старыми традициями может антропология. Пока же позволим себе просто заметить, что в то время как в традициях групп, частичных по своему социальному масштабу, как правило, широко представлены ритуалы перехода (инициация, возвышение, отставка, смерть), в традициях псевдообщностей, по замыслу всеобъемлющих (нации, страны), этого обычно не было и главным образом потому, что им предписывался вечный и неизменный характер, как минимум, с момента основания. Но это не означает, что новые политические режимы и обновленческие движения вообще не пытались найти собственные эквиваленты традиционным религиозным ритуалам перехода (свидетельства тому — гражданский брак и гражданские похороны).

Бросается в глаза одно различие между старыми и изобретенными установлениями. Первые были специализированными и сильно обязывающими социальными практиками, вторые же склонны оставаться неспециализированными и не прояснять сущность тех ценностей, прав и обязательств, вытекающих из членства в группе, которые они прививают: «патриотизма», «верности», «долга», «соблюдения правил игры», «духа школы» и тому подобного. Но если содержание британского патриотизма или «американизма» было явно плохо очерчено (хотя некоторое уточнение достигалось с помощью комментариев по случаю исполнения ритуалов), то ритуалы, символизирующие это содержание, были воистину принудительными. Так, и при исполнении государственного гимна в британских школах, и при подъеме флага в американских надо обязательно вставать. Ключевое значение этому придавалось, видимо, чтобы разработать эмоционально и символически заряжающие знаки принадлежности к клубу, а не устав и цели самого клуба. Значимость этих знаков заключается как раз в их расплывчатой всеобщности.

Клятва верности флагу США в школе (1941 г.). Похожий за зигу жест — салют Беллами, возникший аж в 1892 г. в скаутских организациях

Государственный флаг, гимн и герб — три символа, посредством которых независимая страна заявляет о своей идентичности и суверенности. Как таковые, они немедленно внушают чувства уважения и преданности. В них отражаются полнота прошлого, национальной мысли и культуры 12. В этом смысле один наблюдатель был прав, заметив в 1880 году:

«теперь солдаты и полицейские носят свои знаки отличия для нас».

Правда, он не предвидел, что в эпоху массовых движений, которая была уже не за горами, эти знаки снова станут принадлежностью обычных граждан 13 .

Второе наблюдение, представляющееся мне очевидным, заключается в том, что, несмотря на их многочисленность, изобретенные традиции не заполнили и малой части пространства, освободившегося вследствие векового упадка старых традиций и обычаев. Впрочем, этого и следовало ожидать в обществах, в которых прошлое в возрастающей степени становилось все менее подходящим образцом для многих форм человеческого поведения. В частной жизни большинства людей и в самодостаточной жизни маленьких субкультурных групп даже изобретенные традиции XIX и XX столетий занимали и занимают куда меньше места, чем старые традиции занимали в жизни старых аграрных обществ 14 . В XX веке «то, что было», определяет структуру дня, времени года или жизненного цикла западных мужчин и женщин намного меньше, чем то было у их предков, и намного слабее, чем то делают внешние импульсы, рождаемые экономикой, технологией, государственной бюрократической организацией, политическими решениями и другими силами, которые и не опираются на «традицию» в нашем смысле этого слова, и не развивают ее.

Это обобщение неприменимо, однако, к области публичной жизни (включая сюда до некоторой степени и общественные формы социализации, такие, как государственные школы и масс-медиа). Нет никаких реальных признаков того, что неотрадиционные практики, связанные либо с деятельностью сообществ людей на государственной службе (в вооруженных силах, судах, возможно, и в общественных службах), либо с гражданством, ослабевали. Ситуации, напоминающие людям об их гражданстве (например, выборы), постоянно ассоциируются с символами и полуритуальными действиями, большинство из которых — флаги, изображения, церемонии, музыка — являются изобретенными историческими новшествами. Поскольку традиции, возникавшие после промышленной и Французской революций, заполняли имевшиеся пустоты, они оставались в силе, во всяком случае, до настоящего времени.

В заключение можно было бы спросить: почему историки должны уделять внимание этим феноменам? В определенном смысле вопрос этот излишний: растущее число историков это просто делает, как о том свидетельствует содержание нашей книги и приводимые в ней ссылки. Поэтому вопрос должен быть сформулирован по-другому: какую пользу приносит историкам исследование процесса изобретения традиций?

Прежде всего, изобретенные традиции — существенные симптомы и индикаторы. Без них мы не заметили бы некоторые проблемы, не смогли бы установить и датировать некоторые изменения. Они — свидетельства. Трансформация германского либерализма из его старой либеральной разновидности в новую, империалистическую и экспансионистскую, прослеживается более точно благодаря замене к 1890 годам прежних черно-красно-золотистых цветов, принятых немецким гимнастическим движением, на новые, черно-бело-красные. История финалов Британского футбольного кубка рассказывает нам немало такого о развитии культуры городского рабочего класса, чего более привычные данные и источники рассказать не могут. В то же время изучение изобретенных традиций не должно быть отделено от более широких исследований по истории общества, в противном случае оно мало что даст помимо простой фиксации такого рода практик.

Во-вторых, изобретенная традиция проливает свет на отношение человека к прошлому, то есть на предмет историка и на его ремесло. Ведь для узаконивания тех или иных действий и для того, чтобы укрепить групповую солидарность, все изобретенные традиции используют, насколько это им удается, историю. Нередко история становится настоящим символом борьбы, как это было в 1889 и 1896 году в Южном Тироле, когда там возникало противостояние по поводу памятников Вальтеру фон Фогельвейде и Данте 15 . Даже революционные движения подкрепляли свои нововведения ссылками на «народное прошлое» (саксы против норманнов, «наши предки галлы» против франков, восстание Спартака), на революционную традицию («Немецкий народ также имеет свою революционную традицию» — Auch das deutsche Volk hat seine revolutionare Tradition, — утверждал Энгельс в первой же фразе своей работы «Крестьянская война в Германии» 16 ) и на собственных героев и мучеников.

V Всесокольский слёт в Праге, 1907. «Сокол» — массовая гимнастика с военно-патриотическим уклоном, созданная на волне чешского национального возрождения в 19 в., к 20му распространившая и в других славянских странах в рамках одноимённого буржуазного движения, в чешских землях националистического и противостоявшего рабочей гимнастике, патронируемой с.-д.

Книга Джеймса Конноли «Труд в истории Ирландии» являет собой прекрасный образец соединения всех трех тем. Элемент изобретения в этих случаях особенно ясен, потому что история, делающаяся частью идеологии, одним из источников60 знаний о себе нации, государства или движения, — это не та история, что действительно хранится в народной памяти. Это история отобранная, написанная, проиллюстрированная, популяризированная и в установленном порядке доведенная до людей теми, кто и должен все это делать. Специалисты по устной истории часто замечали, что в воспоминаниях людей старшего поколения всеобщая стачка 1926 года играет куда меньшую и куда менее драматическую роль, чем ожидали интервьюеры 17. Уже проанализировано, как Третья республика способствовала формированию имиджа Французской революции 18 . Тем не менее все историки, каковы бы ни были их цели, вовлечены в этот процесс, поскольку вносят свой вклад, осознанно или неосознанно, в создание, разрушение или переструктурирование образов прошлого, принадлежащих не только миру специалистов, но и общественной сфере человека как политического существа. Они могли бы, как минимум, постоянно помнить об этой составляющей их деятельности.

Хотелось бы подчеркнуть особый интерес «изобретенных традиций» для историков нового и новейшего времени. Эти традиции в высшей степени подходят к сравнительно недавней исторической инновации — «нации» и к ассоциируемым с нею явлениям — национализму, национальному государству, государственным символам, национальной истории и прочему. Все это держится на социальной инженерии, зачастую целенаправленной и всегда ведущей к новому, хотя бы потому, что в истории утверждению нового предшествует его введение. Независимо от того, насколько выражена преемственность в истории евреев или ближневосточных мусульман, израильский и палестинский национализмы и нации [на деле — еврейский и арабский, никаких отдельных «израильтян» и тем более «палестинцев» нет. Прим.публикатора] должны считаться новшествами, так как сама концепция национального государства в его нынешнем виде вряд ли была мыслима в этом регионе сто лет назад и вряд ли могла обрести реальные очертания до окончания Первой мировой войны.

Литературные национальные языки, на которых пишут и тем более говорят не одни только немногочисленные элиты, по большей части являются искусственными конструктами, созданными в разное время, но все — недавно. Как совершенно правильно заметил французский историк фламандского языка, фламандский, изучаемый сейчас в Бельгии, — вовсе не тот язык, на котором матери и бабушки фламандцев разговаривали со своими детьми: он только фигурально может быть назван «материнским языком» и уж никак не буквально. Нас не должен вводить в заблуждение странный, но объяснимый парадокс: современные нации со всем их громоздким снаряжением, как правило, претендуют на нечто прямо противоположное их новизне и искусственности, на то, что корнями своими они уходят в глубокое прошлое и являются человеческими сообществами столь «природными», что для их определения достаточно простого самоутверждения.

Какое бы содержание с точки зрения исторической и любой другой преемственности ни воплощалось в понятиях «Франция» и «французский» (а то, что оно есть, никто не собирается отрицать), сами эти понятия включают сконструированный или «изобретенный» компонент. И как раз потому, что столь многое из субъективного представления о современной «нации» состоит из подобных конструктов и ассоциируется с соответствующими вполне недавними символами и с соответствующим образом выдержанным дискурсом («национальной историей»), невозможно адекватно исследовать феномен национального, не обратив при этом пристального внимания на «изобретение традиции».

Наконец, исследование процесса изобретения традиций должно вестись как междисциплинарное, объединять историков, социальных антропологов и многих других специалистов, изучающих общество. Оно не может быть проведено должным образом без такого сотрудничества. Настоящая книга представляет в основном вклад историков.

Надеюсь, что не только историки сочтут ее полезной.

ПРИМЕЧАНИЯ

См., например: Tihon G. Les religieuses en Belgique du XVIIIe au XXe siécle: Approche statistique // Belgisch Tijdschrift v. Nieuwiste Geschiedenis / Revue Belge d’Histoire Contemporaine, 1976. Vol. VII. P. 1–54.

2Bahnson Karsten. Akademische Auszüge aus Universitäts und Hochschulorten. Saarbrücken, 1973.

3 B XVIII веке таких выходов было 17, между 1800 и 1848 годами — 50, а с 1848 по 1973 — только 6.

4 Braun Rudolf. Sozialer und kultureller Wandel in einem ländlichen Industriegebiet in 19. und 20. Jahrhundert. Erlenbach — Zürich, 1965. Ch. 6.

5 Op. cit. P. 336–337.

6 Lloyd A. L. Folk Song in England. London, 1969. P. 134–138.

7 Другое дело — возрождение традиции с такими целями, которые в действительности свидетельствуют о ее упадке. «Возрождение» фермерами в самом начале этого века их старой, различающейся от местности к местности, одежды, народных танцев и праздничных ритуалов не имеет отношения ни к их обуржуазиванию, ни к традиционализму. Со стороны это выглядело как ностальгия по старым временам господства культуры, которая тогда быстро уходила в прошлое; а на самом деле было демонстрацией классовой идентичности, посредством которой преуспевающие фермеры стремились обособить себя и по горизонтали — от горожан, и по вертикали — от мелких арендаторов, сельских ремесленников и сельскохозяйственных рабочих. См.: Christiansen Palle Ove. Peasant Adaptation to Bourgeois Culture? Class Formation and Cultural Redefinition in the Danish Countryside // Ethnologia Scandinavica, 1978. P. 128. См. также: Lewis G. The Peasantry, Rural Change and Conservative Agrarianism: Lower Austria at the Turn of the Century // Past & Present, 1978. No. 81. P. 119–143.

8 Joyce Patrick. The Factory Politics of Lancashire in the Later Nineteenth Century // Historical Journal, 1965. Vol. XVIII. P. 552–553.

9 Hartwig Helmut. Plaketten zum 1. Mai 1934P1939 // Aesthetik und Kommunikation, 1976. Vol. VII. No. 26. P. 56–59. Gosden P. H. J. H. The Friendly Societies in England, 1815–1875. Manchester, 1961. P. 123, 119.

11 Bodley J. E. C. The Coronation of Edward the VIIth: A Chapter of European and Imperial History. London, 1903. P. 201, 204.

12 Официальный комментарий правительства Индии. Цит. по: Firths R. Symbols, Public and Private. London, 1973. P. 341.

13 Marshall Frederick. Curiosities of Ceremonials, Titles, Decorations and Forms of International Vanities. London, 1880. P. 20.

14 Не говоря уже о трансформации устойчивых ритуалов, знаков единообразия и сплоченности в быстро меняющуюся моду в одежде, языке, социальном поведении, что в особенности характерно для молодежной культуры в развитых странах

15 Сole John W., Wolf Eric. The Hidden Frontier: Ecology and Ethnicity in an Alpine Valley. New York and London, 1974. P. 55.

16 О том, насколько в рабочих библиотеках Германии были популярны книги на эту и другие «боевые» исторические темы, см.: Steinberg H.-J. Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie. Zur Ideologie der Partei vor dem ersten Weltkrieg. Hanover, 1967. P. 131–133.

17 Eсть немало свидетельств тому, что люди, пребывающие «внизу», видят переживаемые ими исторические события не так, как люди «наверху», и тем более не так, как историки. Само это явление может быть названо «синдромом Фабрицио» — по имени героя «Пармской обители» Стендаля.

18 См., например: Gérard Alice. La Révolution Francaise: Mythes et Interprétations, 1789–1970. Paris, 1970.

Перевод с английского Сергея Панарина

Источник Вестник Евразии. 2000. №1.

Массовое производство традиций: Европа, 1870—1914

Массовое производство традиций: Европа, 1870—1914

Содержание

Оно призвано привлечь внимание к двум главным формам создания традиции в XIX веке, которые обе отражают глубокие и стремительные социальные трансформации данного периода. Совершенно новые – или же старые, но кардинально трансформированные – социальные группы, среды и социальные контексты требовали новых приемов для обеспечения или выражения социальной сплоченности и идентичности; эти приемы понадобились также для того, чтобы структурировать социальные отношения. В то же время изменения в обществе делали традиционные формы управления государством и социальными или политическими иерархиями более трудным или даже невозможным делом. Такое положение в свою очередь потребовало новых методов управления и формирования уз верности.

По самой природе вещей более позднее изобретение «политических» традиций было также более осознанным и преднамеренным, так как его по преимуществу осуществляли институции, имеющие политические цели. Однако можно сразу заметить, что сознательное изобретение удавалось лишь в той мере, в какой оно транслировалось на правильной волне, то есть на той, на которой публика была готова его принимать. Мобилизация граждан-добровольцев путем официального учреждения новых праздников, церемоний, героев и символов, при помощи которых пытались распоряжаться растущими армиями госслужащих и подневольных школьников, могла закончиться провалом, если не удавалось вызвать по-настоящему искренний отклик у населения.

Германская империя не преуспела в своих усилиях превратить императора Вильгельма I в отца-основателя объединенной Германии, а его день рождения – в подлинно национальный праздник. Стараниями государства к 1902 году ему было построено 327 памятников. Для сравнения: только в одном 1898-м – когда умер Бисмарк – в 470 городах решили воздвигнуть «колонны Бисмарка»[2].

Тем не менее государство сочетало формальное и неформальное, официальное и неофициальное, политическое и социальное изобретение традиций – по крайней мере в тех странах, где в этом возникала нужда. Если смотреть «снизу», то государство все больше определяло ту гигантскую сцену, на которой разыгрывались критически важные действия, обусловливавшие жизнь людей и как подданных, и как граждан. В самом деле, оно все настойчивей определяло, а также регистрировало их гражданское существование. Возможно, такая сцена была не одна, но само ее существование и границы, а также степень – все более растущая – регулярности и тщательности вмешательства в жизнь гражданина оказывались решающими. В развитых странах «национальная экономика», область которой определялась территорией того или иного государства и ее органов, стала основной мерой экономического развития. Изменение границ государства или его политики имело существенные и долговременные последствия для всех его граждан. Стандартизация управления и законодательства, и в особенности государственного образования, трансформировала множество людей в граждан определенной страны: «крестьян – во французов», если вспомнить название соответствующей книги[3]. Государство оформляло коллективные действия граждан в той мере, в какой они официально признавались. Говоря попросту, оказание влияния на правительство и проводимую им политику, или же их смена, были главной целью внутренней политики, и обычный человек принимал в этом все большее участие. Политика в новом смысле, появившемся в XIX веке, была политикой по преимуществу общенациональной. С практической точки зрения общество («гражданское общество») и государство, внутри которого оно существовало, становились все более неразделимыми.

Монумент Тысячелетия Венгрии на площади Героев в Будапеште. Изначально он возводился при Франце Иосифе, поэтому на колоннаде были установлены статуи пяти представителей Габсбургской династии: Фердинанда I, Карла VI, Марии Терезии, Леопольда II и Франца Иосифа. В период коммунистической республики (1919) статуи Габсбургов с колоннады убрали, в период правления Миклоша Хорти (1920-1944) – вернули обратно, и уже только после Второй мировой войны в Венгерской народной республике статуи Габсбургов были окончательно заменены на статуи трансильванских князей XVII-XVIII веков – борцов за национальную независимость. Таким образом, современный монумент Тысячелетия украшают 14 скульптур, 9 из которых принадлежат средневековым королям независимой Венгрии, а 5 скульптур – национальным героям, боровшимся с господством Габсбургов.

Естественно, различные социальные классы, и особенно рабочий класс, должны были идентифицироваться в рамках общенациональных политических движений или организаций («партий»), но так же естественно, что de facto им приходилось оперировать в рамках нации[4]. Неудивительно, что движения, пытавшиеся представлять общество в целом или народ, должны были рассматривать свое существование по преимуществу в терминах независимого или хотя бы автономного государства. Государство, нация и общество слились воедино.

По той же причине государство, рассматриваемое «сверху», с точки зрения его формальных правителей или доминирующих групп, сталкивалось с беспрецедентными проблемами, связанными с тем, как именно устанавливать или поддерживать повиновение, лояльность или сотрудничество своих подданных или граждан или свою собственную легитимность в их глазах. Само то обстоятельство, что прямые, все более настойчивые и регулярные отношения государства с подданными или гражданами как индивидами (или по крайней мере с главами семей) становились все более значимы для его устойчивости, вело к ослаблению старых схем, посредством которых и поддерживалась социальная субординация: относительно автономные коллективы или корпорации, контролирующие собственных членов, пирамиды власти, связанные с высшими авторитетами на вершине, стратифицированные социальные иерархии, в которых каждая страта знает свое место, и так далее. В любом случае социальные трансформации, такие, как замена чинов на классы, их подрывают. Проблемы государств и правителей, очевидно, острее там, где их подданные уже стали гражданами, то есть людьми, чья политическая деятельность институционально признана как нечто, заслуживающее упоминания – пусть только и в форме выборов. Они становятся еще острее, когда массовые политические движения граждан сознательно бросают вызов легитимности систем общественно-политического управления или же угрожают доказать их несовместимость с государственным режимом, указав на их обязательства перед какой-то другой человеческой общностью – чаще всего классом, церковью или национальностью, находящейся выше него.

Проблема казалась легче разрешимой там, где социальная структура претерпела наименьшие изменения, где судьбы людей представлялись объектом воздействия выходящего за пределы разума божества и где по-прежнему действовали архаические способы иерархического господства и стратифицированного, многообразного и относительно автономного подчинения. Если что-то и могло мобилизовать крестьян Южной Италии за пределами их местечек, то это были церковь и король. И в самом деле, традиционализм крестьян […] постоянно хвалили консерваторы XIX века, видя в них идеальную модель политического поведения подданных. К сожалению, государства, в которых эта модель работала, были, по определению, «отсталыми» и, следовательно, слабыми, а любая попытка их «модернизовать» делала их еще менее пригодными для дальнейшего существования.

«Модернизация», которая поддерживала бы старый порядок социальной субординации, […] не так уж теоретически непредставима, однако пример практического успеха сложно найти где-либо, кроме Японии. Можно предположить, что такие попытки подлатать социальные связи традиционного порядка подразумевают сохранение социальной иерархии, усиление уз между подданными и центральным правителем, который, намеренно или нет, все сильнее представляет собой новый вид государства. «Боже, храни короля» становилось более эффективной политической заповедью, нежели «Боже, благослови эсквайра и наши с ним отношения и удержи нас в наших поместьях». […]

И, напротив, проблема казалась наиболее неподатливой в тех государствах, которые были совершенно новыми, где правители не могли использовать существующие узы политического повиновения и верности, а также в тех, чья легитимация (или легитимация того социального сословия, которое они представляли) больше не принималась. В период 1870–1914 годов – так уж вышло – было необычайно мало «новых государств». Большинство европейских стран, как и американских республик, к тому времени уже обзавелись базовыми официальными институциями, символами и практиками. […] У них были столицы, флаги, национальные гимны, военная форма и тому подобные атрибуты, выполненные по образцу Британии, чей национальный гимн (датируется примерно 1740-ми годами), возможно, был первым, и Франции, чей трехцветный флаг широко имитировался. Некоторые новые государства и режимы могли, как и французская Третья республика, обратиться к прошлому, к запасам более ранней французской республиканской символики, или, как бисмарковская Германская империя, сочетать отсылки к средневековой империи германской нации с мифами и символами либерального национализма, популярного среди среднего класса, а также к династической непрерывности прусской монархии, подданные которой к 1860-м составляли половину населения Германии. Среди крупных государств только Италия с нуля решала проблему, которую одной фразой выразил д’Адзельо[5]:

«Мы создали Италию, теперь мы должны создать итальянцев».

Традиции Савойского герцогства не имели политической ценности за пределами северо-западной части страны, а церковь противостояла новому итальянскому государству.

Хотя утверждение легитимности новых государств было сравнительно редким явлением, часто легитимности получалось добиться в процессе борьбы с популистской политикой. Это происходило в ходе политической мобилизации под эгидой – порознь или вместе, в сотрудничестве или в конкуренции – религии (католической, в основном), классового сознания (социал-демократия) и национализма, или по крайней мере ксенофобии. Политически эти вызовы заметней всего выражались на выборах и в тот период были неразрывно связаны с борьбой за право голоса для масс. […] К 1914 году широкое, хотя и не всеобщее, право голоса для мужчин действовало в Австралии (1901), Австрии (1907), Бельгии (1894), Великобритании (1867–1884), Германии (1871), Дании (1849), Италии (1913), Норвегии (1898), Франции (1875), Швеции (1907), Швейцарии (1848–1879) и США, хотя это право лишь изредка сочеталось с политической демократией. Однако даже там, где конституция не была демократической, сохранить преданность массового электората было проблематично. Непрерывный рост популярности социал-демократов в имперской Германии тревожил исполнительную власть, несмотря на то, что рейхстаг в действительности обладал небольшой властью.

Следовательно, именно прогресс электоральной демократии и последующее возникновение массовой политики сыграли главную роль в изобретении официальных традиций в период 1870–1914 годов. Особенно насущным это стало из-за доминирования либеральных конституционных институций и либеральной идеологии. Вышеназванные институции представляли собой преграду электоральной демократии – не теоретическую, а скорее практическую. В теории либералу естественно было уповать на скорое распространение гражданских прав на всех граждан – или по крайней мере на мужчин. Либеральная идеология достигла мощного триумфа в экономике и позволила провести социальные трансформации благодаря тому, что систематически отдавала предпочтение индивиду перед институализированной общностью, работе рынка […] – перед индивидуальными связями, классу – перед чиновной иерархией и Gesellschaft – перед Gemeinschaft[6]. Либеральная идеология с такой регулярностью забывала о тех социальных узах и нитях влияния, которые считались само собой разумеющимися в ранних обществах, что действительно преуспела в их ослаблении. Пока массы оставались вне политики или были готовы следовать за либеральной буржуазией, это не создавало значительных политических трудностей. Но начиная с 1870-х годов стало ясно, что массы вовлекаются в политику и больше нельзя рассчитывать на то, что они будут следовать за своими прежними господами.

Таким образом, после 1870-х и, почти наверняка, в связи с возникновением массовой политики правители и сочувствующие из среднего класса вновь открыли важность «иррациональных» элементов для поддержания целостности социальной ткани и социального порядка. Грэм Уоллес в «Человеческой природе в политике» (1908) отмечает:

«Любой, кто собрался основывать свое политическое мышление на пересмотре человеческой природы, должен начать с попытки преодолеть свою собственную склонность преувеличивать интеллектуальную мощь человечества»[7].

Новому поколению мыслителей преодолеть эту склонность оказалось несложно. Оно переоткрыло иррациональные элементы в индивидуальной «душе» (Пьер Жане, Уильям Джеймс, Зигмунд Фрейд), в социальной психологии (Густав Лебон, Габриэль Тард, Уилфред Троттер)[8], через антропологию первобытных людей, чьи практики, как казалось, сохранялись лишь в детских чертах современного человечества (разве Дюркгейм не обнаружил элементы всех религий в ритуалах австралийских аборигенов?[9]) и даже в квинтэссенции, цитадели человеческого разума – в классическом эллинизме (Джеймс Фрэзер, Френсис Корнфорд)[10]. Понимание политики и общества изменилось в результате осознания следующего факта: любые узы, удерживающие вместе человеческие сообщества, не являются следствием рационального расчета их отдельных представителей.

[…]

Было бы глупостью утверждать, что все, кто правил французской Третьей республикой, рассчитывали только на изобретение новых традиций – ради достижения социальной стабильности. Скорее они полагались на то, что правые находятся в постоянном электоральном меньшинстве, что голоса социально-революционных пролетариев и вспыльчивых парижан перевешивают чрезмерно представленные в парламенте деревеньки и городки и что подлинную страсть сельских республиканцев к Французской революции и их ненависть к интересам финансистов всегда можно утихомирить правильно проложенными вокруг их округов дорогами, а также поддержкой высоких цен на сельскохозяйственную продукцию и низкими налогами. Какой-нибудь лидер радикальных социалистов прекрасно осознавал собственные цели, когда работал над своей речью, отсылающей к духу 1789-го, а не 1793-го – равно как и к гимну Республики – в ее заключительной части, где обычно он клялся в своей верности интересам выборщиков – виноградарей Лангедока[11].

Тем не менее изобретение традиций играло важнейшую роль в поддержании Республики, пусть лишь оберегая ее и от социалистов, и от правых. Намеренно инкорпорируя революционную традицию, Третья республика либо одомашнивала социал-революционеров (как большинство социалистов), либо изолировала их (как анархо-синдикалистов). Взамен она смогла мобилизовать большинство своих потенциальных противников слева в один классовый фронт, выступающий в защиту Республики и революционного прошлого, что низвело правых на уровень постоянного меньшинства.

Главной функцией правых было предлагать добрым республиканцам нечто, против чего они могли бы объединиться. Социалистическое рабочее движение заметно сопротивлялось кооптации в буржуазную республику; отсюда ежегодные коммеморации Парижской коммуны у Стены коммунаров (1880); отсюда замена гимна с нового «Интернационала» на традиционную (а теперь официальную) «Марсельезу» во время дела Дрейфуса, а особенно во время споров об участии социалистов в буржуазном правительстве[12]. И снова радикальные якобинцы-республиканцы продолжали в рамках официального символизма настаивать на своем отличии от умеренных, находящихся у власти республиканцев. Агюльон, изучавший черты тогдашней маниакальной одержимости строительством памятников, особенно в эпоху самóй Республики, в период с 1875-го по 1914 год, отмечает, что в более радикальных городах Марианна обнажала по крайней мере одну грудь, а в более умеренных была одета пристойно[13]. Однако базовый факт состоит в том, что те, кто контролировал набор образов, символов и традиций Республики, были людьми из центра, маскировавшимися под крайне левых, радикальных социалистов согласно пословице:

«Как редиска: красные снаружи, белые внутри».

Как только они прекратили заботиться о судьбах Республики начиная с дней Народного фронта, дни Третьей республики были сочтены. Есть существенные свидетельства того, что умеренная республиканская буржуазия признавала характер главной политической проблемы («нет противников слева») с конца 1860-х годов и стала решать ее, как только Республика утвердилась у власти[14].

В смысле конструирования традиций особенно важны три главных изобретения. Первое было развитием светского эквивалента церкви: начальное образование, насыщенное революционными и республиканскими принципами и содержанием, осуществляемое светским аналогом священничества (или даже, имея в виду их бедность, монашества) – «работниками образования» (instituteurs)[15]. Нет сомнений, что это было сознательным творчеством ранней Третьей республики, и, учитывая вошедшую в поговорку централизованность французского правительства, содержание учебников, призванных не только превратить крестьян во французов, но и французов в добрых республиканцев, не было оставлено на волю случая. […]

Вторым изобретением были публичные церемонии[16]. Создание самой важной из них – Дня Бастилии – можно точно датировать 1880 годом. В этой церемонии сочетались официальная и неофициальная демонстрации, а также народные празднования (фейерверки, танцы на улицах) – все ради ежегодного подтверждения образа Франции как нации, родившейся в 1789 году, образа, в котором есть место для каждого француза. Празднование Дня Бастилии нередко выглядело чрезмерным и даже воинственным (чего вообще-то можно было избежать), но все-таки главной целью этой церемонии была трансформация наследия Революции в праздник, где государственный пафос смешивался с увеселением граждан.

Менее постоянной формой публичного празднования стали случавшиеся время от времени Всемирные выставки, придававшие Республике легитимность как воплощению процветания, технического прогресса и глобального колониального охвата, что тогда очень хотелось подчеркнуть[17].

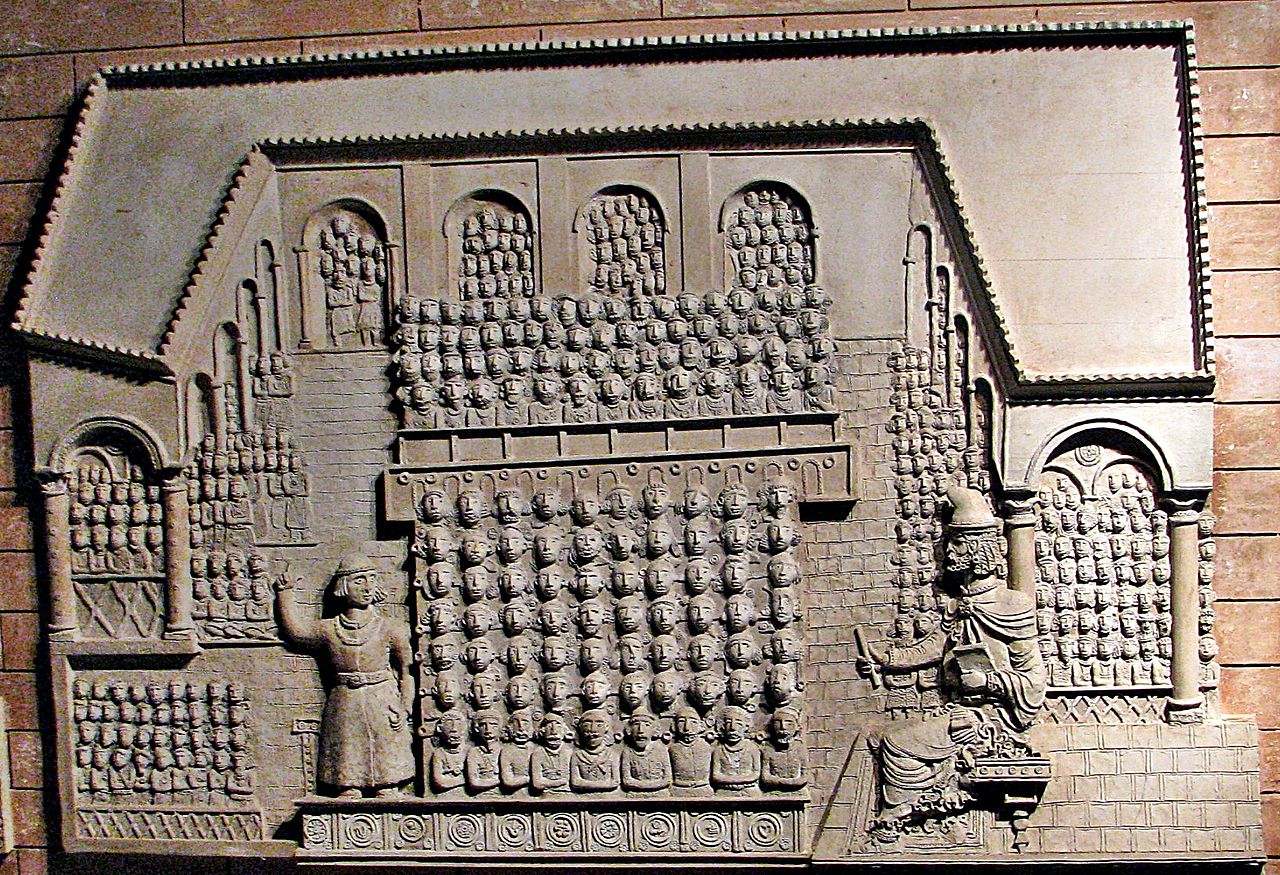

Третье изобретение – уже упомянутое массовое производство памятников. Можно заметить, что Третья республика не поощряла, в отличие от других стран, возведения гигантских статуй и публичных зданий, большой запас которых во Франции уже имелся – хотя от больших выставок несколько таких зданий в Париже все же остались. Основной чертой французской «мании статуй»[18] была ее демократичность, что предвещало возникновение мемориалов после войны 1914–1918 годов. Эта мания населила города и сельские общины двумя типами памятников, представляющих образы самой Республики (Марианны) и бородатых гражданских фигур тех, кого местный патриотизм посчитал достойными увековечивания, деятелей как прошлого, так и настоящего. Хотя возведение республиканских памятников и культивировалось, саму инициативу и расходы на подобные предприятия брали на себя местные власти. Рыночные условия обеспечивали выбор, подходящий кошельку любой республиканской коммуны – от скромных бюстов Марианны для самых бедных до полнофигурных статуй, постаментов и даже аллегорических или героических аксессуаров, которые наиболее честолюбивые граждане захотели бы возложить к ногам символической Родины[19]. Пышные скульптурные ансамбли на площади Республики и площади Нации в Париже представляют собой крайнюю версию такой статуарности. Подобные монументы должны демонстрировать корни Республики в ее сельских форпостах – и могут рассматриваться как визуальные связки между избирателями и образом нации.

Некоторые другие черты официально «изобретенных» традиций Третьей республики можно отметить вскользь. За исключением случаев памятования знаменитостей из локального прошлого или местных политических событий, эти традиции старались держаться от истории подальше.

Статуя Республики на одноимённой парижской площади (1880). У ног дородной женской фигуры в лавровом венке с оливковой веткой мира в поднятой руке — женские фигуры с факелами и знамёнами в руках, символизирующие Свободу, Равенство и Братство. Внизу — бронзовый лев, в окружении горельефов, отображающих события французской истории.

Отчасти это было связано с тем, что история до 1789 года взывала к церкви и монархии, а частично оттого, что история после 1789 года разделяла, а не объединяла общество: каждый бренд республиканизма имел своих героев и антигероев в революционном пантеоне. […] Партийные различия выражались в наборе статуй Робеспьера, Мирабо и Дантона. В отличие от США и государств Латинской Америки, Французская республика избежала появления культа отцов-основателей. Она предпочла общие символы, удерживаясь от использования тем, относящихся к национальному прошлому, даже на почтовых марках вплоть до 1914 года, хотя большинство европейских стран (кроме Британии и Скандинавии) открыли их привлекательность уже в середине 1890-х годов. Символов было немного: триколор, монограмма Республики RF, лозунг «Свобода. Равенство. Братство», «Марсельеза» и сам символ Республики и свободы – Марианна, – обретший окончательную форму еще в последние годы Второй империи. Мы также можем заметить, что Третья республика не выказывала официального стремления к специально изобретенным церемониям, столь характерным для Первой: праздникам Древа Свободы, Богини Разума и прочим. Не было даже официального национального дня, кроме 14 июля, никаких формальных мобилизаций, процессий и маршей гражданственности. […] Скорее произошла «республиканизация» показного блеска государственной власти – униформы, парадов, лент, флагов и прочего.

Н. Валлен. Марианна. Скрещённые руки у изображаемых Марианн символизируют братство, корона — непобедимость Франции, обнажённая грудь — эмансипацию.

Второй Германский рейх представлял собой интересный контраст, особенно учитывая, что в нем также можно опознать некоторые из традиций, изобретенных Французской республикой. Главная политическая проблема империи была двойной: как обеспечить бисмарковской («прусско-малогерманской») версии объединения историческую легитимацию и как поладить с большей частью демократического электората, который предпочитал другое решение («великогерманцы», антипрусские партикуляристы, католики и, более всего, социал-демократы). Самого Бисмарка символизм особенно не волновал, за исключением того случая, когда он лично разработал трехцветный флаг, соединив черно-белый прусский с черно-красно-золотым флагом националистов и либералов, которых он желал привлечь на свою сторону (1866). У черно-бело-красного знамени империи не было никакого исторического прецедента. Рецепт политической стабильности Бисмарка был прост: добиться поддержки (преимущественно либеральной) буржуазии осуществлением как можно большей части ее программы, не ставя при этом под удар господство прусской монархии, армии и аристократии; использовать потенциальные противоречия между различными оппозиционными движениями и, насколько возможно, не дать демократическим процедурам влиять на политические решения правительства. Очевидно непримиримые группы, которые нельзя было умиротворить – особенно католики и постлассалевские социал-демократы, – превратились для Бисмарка в проблему. И действительно, он терпел поражение при лобовых столкновениях и с теми и с другими. […]

Изобретение традиций Германской империи, следовательно, было в первую очередь связано с эпохой Вильгельма II. Ее цель была двоякой: установить преемственность между Первым и Вторым рейхами, или, шире, выставить новый рейх как реализацию светских национальных чаяний немецкого народа и подчеркнуть особый исторический опыт, связывающий Пруссию с остальной частью Германии в строительстве новой империи в 1871 году. Обе цели требовали слияния прусской и германской истории, достижению чего и отдали дань патриотические имперские историки (особенно Генрих фон Трейчке). Главным препятствием на пути к достижению этих целей было, во-первых, то, что историю Священной Римской империи германской нации было сложно представить в националистическом оформлении XIX века, а во-вторых, эта история не предполагала неизбежности развязки 1871 года. Связать ее с новым национализмом можно было только двумя способами: при помощи образа светского национального врага, в борьбе с которым немцы определяли свою идентичность и достигали единства как государство, и при помощи модели завоевания или достижения культурного, политического и военного превосходства, благодаря которому немецкая нация, разбросанная по другим государствам, в основном Центральной и Восточной Европы, могла претендовать на право объединиться в одно великогерманское государство. Вторая модель не очень подходила для империи Бисмарка, особенно для «Малой Германии», хотя сама Пруссия, на что указывает и ее название, исторически была сконструирована путем экспансии в славянские и балтийские земли, находящиеся за пределами Священной Римской империи.

Здания и монументы были самой зримой формой новой интерпретации немецкой истории, или скорее сплавом старой романтической «изобретенной традиции» немецкого национализма, возникшей до 1848 года, и нового режима – наиболее мощными символами оказались именно смешанные. Таким образом, массовые движения немецких физкультурников, либералов и «великогерманцев» до 1860-х годов, бисмаркианцев после 1866 года (и в конечном счете пангерманское и антисемитское движения) приняли близко к сердцу три монумента, воздвигнутые практически без официального благословения: памятник вождю германского племени херусков Арминию в Тевтобургском лесу (созданный в 1838–1846 годах, но открытый лишь в 1875-м); Нидервальдский монумент над Рейном, знаменующий объединение Германии в 1871 году (1877–1883), и мемориал в честь столетия битвы при Лейпциге, заложенный в 1894-м и открытый в 1913 году.

Вместе с тем, немцы не выказали особого энтузиазма по поводу предложения превратить памятник Вильгельму I на горе Киффхаузер – там, где, согласно легенде, вновь объявится император Фридрих Барбаросса, – в национальный символ (1890–1896) и особо не отреагировали на установку памятника Вильгельму I и Германии у места слияния Рейна и Мозеля, призванного ответить на французские притязания на левый берег Рейна[20]. Если забыть об этих исключениях, масштаб строительства каменных монументов и статуй в Германии этого периода был весьма значительным, что обеспечило недурным доходом ряд сговорчивых и компетентных архитекторов и скульпторов. Среди того, что было воздвигнуто или запланировано только в 1890-х годах, можно упомянуть: новое здание рейхстага (1884–1894); памятник на горе Киффхаузер (1890–1896); национальный памятник Вильгельму I, явно претендовавшему на титул отца народа (1890–1897); монументы Вильгельму I в Порта-Вестфалика (1892) и у слияния Рейна и Мозеля (1894–1897); необычную скульптурную группу «Валгалла князей Гогенцоллернов» на Аллее Победы (Siegesallee) в Берлине (1896–1901); множество статуй Вильгельму I в разных немецких городах (Дортмунд, 1894; Висбаден, 1894; Пренцлау, 1898; Гамбург, 1903; Халле, 1901) и, немного спустя, ряд монументов Бисмарку, пользовавшихся большим одобрением у националистов. Открытие одного из этих монументов стало первым удобным случаем для использования исторических тем в почтовых марках империи (1899).

Нидервальдский монумент в честь объединения Германии

Такое нагромождение монументов и статуй требует двух пояснений. Первое касается выбора национального символа. Были доступны два таких символа. Смутная, но адекватная с военной точки зрения фигура «Германии», которая особой роли в скульптуре не играла, хотя с самого начала активно фигурировала на почтовых марках, так как ни один династический образ не мог пока символизировать Германию в целом. И фигура Deutsche Michel (Немецкий Михель), которая уже появлялась, правда, на вторых ролях, на памятнике Бисмарку. Deutsche Michel оказалась любопытной репрезентацией нации не как страны или государства, но как «народа», весьма оживлявшей «простонародный» политический язык карикатуристов XIX века и призванной (как Джон Буль и козлобородый Янки, но не как Марианна – образ Республики) выражать национальный характер в глазах самой нации. […] Трюк с Deutsche Michel состоял в том, что этот образ сочетал невинность и простодушие, жадно эксплуатируемые критически настроенными иностранцами, и физическую силу, к которой он мог прибегнуть в ответ на их хулиганские выходки и подначки, когда, наконец, выходил из себя. «Михель» казался по преимуществу образом для отпугивания врагов.

Немецкий Михель, изменившийся под влиянием чужих культур до неузнаваемости, на карикатуре пуристской листовки «Der teutsche Michel», 1642 год

Второй образ был критически важен для бисмарковского объединения Германии как единственного совместного национального исторического опыта, имевшегося у граждан новой империи, – учитывая, что все ранние концепции Германии и германского объединения касались так или иначе «Великой Германии». В рамках этого опыта франко-немецкая война занимала центральное место. Пока у Германии была (краткая) «национальная» традиция, ее символизировали три имени: Бисмарк, Вильгельм I и Седан. Это ясно показывают изобретенные (тоже преимущественно при Вильгельме II) церемонии и ритуалы.

Так, хроники одной гимназии запечатлели более 10 церемоний, проведенных с августа 1895-го по март 1896 года (год 25-летия франко-прусской войны), включая празднование годовщин сражений, дня рождения императора, официальное открытие портрета имперского князя[21], иллюминации и публичные речи о войне 1870–1871 года, связанные с развитием имперской идеи (Kaiseridee), а также о характере династии Гогенцоллернов и так далее[22]. […]

В том же году имперский декрет объявлял о строительстве Siegesallee, соединив это с 25-летием франко-прусской войны, когда якобы германский народ поднялся «весь, как один», хотя и «по призыву князей»,

«ответить на иностранную агрессию, скрепить единство отечества и восстановить Рейх славными победами»[23].

Siegesallee, стоит напомнить, представляла исключительно князей из дома Гогенцоллернов во времена маркграфов Бранденбурга.

Сравнение французских и немецких новшеств поучительно. И там, и там делался акцент на актах основания нового режима – Французской революции в ее наиболее точечном и противоречивом эпизоде (взятие Бастилии) и франко-прусской войне. За исключением этой единственной отсылки к прошлому Французская республика воздерживалась от исторической ретроспекции столь же рьяно, как Германская империя на нее опиралась. Так как революция установила сам факт, природу и границы французской нации и ее патриотизма, Республика могла ограничиться напоминанием о ней своим гражданам при помощи нескольких очевидных символов – Марианны, триколора, «Марсельезы», – сопровождая это краткой идеологической экзегезой (для бедных граждан) об очевидных, хотя порой и теоретических, преимуществах Свободы, Равенства и Братства.

Так как у «немецкого народа» до 1871 года не было ни политического определения, ни единства, и его отношение к новой империи (не включавшей большей его части) было неясным, символическим или идеологическим, то идентификация должна была быть более сложной и – за исключением роли династии Гогенцоллернов, армии и государства – менее четкой. Отсюда многочисленность отсылок, от мифологии и фольклора («немецкий дуб», император Фридрих Барбаросса) и до карикатурных стереотипов в определении нации терминами ее врагов. Как и многие другие освобожденные «народы», «Германию» было легче определить через то, чему она противостояла. […]

Парадоксально, но самая демократическая и наиболее ясно определяемая и по территории, и по конституции нация столкнулась с проблемой национальной идентичности почти так же, как и имперская Германия. Базовая политическая проблема Соединенных Штатов, как только произошло их отделение от метрополии, состояла в необходимости ассимилировать гетерогенную массу – а в конце интересующего нас периода это был почти неуправляемый поток – людей, бывших американцами не по рождению, а по месту переселения. Американцев надо было создать. Изобретение традиций в США в данный период должно было решать преимущественно эту задачу.

С одной стороны, иммигрантов поощряли следовать ритуалам, знаменующим историю нации (прежде всего подразумевалась революция и отцы-основатели) и англо-саксонскую традицию протестантов (День благодарения), благодаря чему эти дни стали государственными праздниками. И, наоборот, «нация» вплетала коллективные ритуалы иммигрантов (День святого Патрика, позже День Колумба) в ткань американской жизни, в основном, благодаря мощному ассимилирующему механизму политики на уровнях местного самоуправления и штата. С другой стороны, образовательная система была превращена в машину политической социализации при помощи таких трюков, как почитание американского флага, что в качестве ежедневного школьного ритуала продолжается с 1880 годов до сегодняшнего дня[24].

Концепция «американства» как акта выбора – учить английский, подать на гражданство – и предпочтения особых верований, модусов поведения подразумевает соответствующую концепцию «неамериканства». В странах, определяющих национальность экзистенциально, может быть непатриотичный англичанин или француз, но его статус англичанина или француза не должен вызывать сомнений, иначе их можно определить как чужестранцев (meteques). В США же, как и в Германии, «неамериканский», vaterlandslose человек бросает тень сомнения на свой статус представителя нации.

Пасхальный парад, 5я авеню, Нью — Йорк, 1900 г. Парады — одна из важнейших традиций США.

Как можно было ожидать, наибольшая и самая заметная часть таких сомнительных членов национальной общины относилась к рабочему классу; тем более сомнительных, что в США они всегда классифицировались как иностранцы. Масса новых иммигрантов действительно были рабочими, и начиная с 1860-х годов большинство рабочих практически во всех крупных городах казались местным жителям людьми, родившимися в другой стране. Неясно, является ли концепция «неамериканского», которую можно отследить по крайней мере с 1870-х годов, реакцией местных уроженцев на чужаков или англо-саксонского протестантского среднего класса на иностранцев-рабочих. Во всяком случае именно эта ситуация предоставляет обществу фигуру внутреннего врага, перед лицом которого добрый американец может проявлять свое «американство», в частности, пунктуально исполняя все формальные и неформальные ритуалы, поддерживая все верования, институционально закрепленные как характерные для него.

Мы можем более бегло рассмотреть изобретение государственных традиций в других странах. Монархии, по очевидным причинам, старались связать их с короной, и в этот период появились ныне знакомые пиар-ходы, сфокусированные на королевских или имперских ритуалах, чему весьма способствовало открытие – или лучше сказать «изобретение» – юбилеев и церемониальных годовщин. Это нововведение ныне отмечено даже в «New English Dictionary»[25]. Рекламную ценность годовщин ясно показывает то, как часто они оказываются поводом для выпуска почтовых марок – этой второй после денег универсальной формы для публичного размещения изображений.

Коммунистический парад, Вашингтон, округ Колумбия, 1933 г.