в продолжение темы

Про сахар, жиры и конфликт интересов

Содержание

«В 60х годах прошлого столетия мировая наука о питании сосредоточилась на двух теориях, какой именно компонент питания вызывает ожирение и ассоциируется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Британский ученый Джон Юдкин придерживался теории, что дело в сахаре/углеводах. Зато американский исследователь Ансель Кис (тот, что популяризовал средиземноморскую диету) — считал, что дело в насыщенных жирах, атеросклероз, вот это всё.

Забегая немного вперед, напомню (когда-то я писала про жиры), что произошло дальше. Послание об опасности жиров дошло до американцем и они действительно серьезно сократили их потребление, однако уже в 1970х годах пошёл прирост ожирения и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выросла (а не уменьшилась, как хотели).

Впрочем, надо было еще 30 лет, чтобы разуть глаза и понять, что население употребляет много углеводов.

Откровенно говоря, меня удивлял момент, почему это так долго длилось. Как выяснилось, сахарная индустрия еще несколькими годами ранее распознала угрозу своим продуктам и начала кампанию по воздействию на ученых.

На этой неделе журнал JAMA Intern Med опубликовал интересную информацию. В 1967 году в почтенном журнале «New England Journal of Medicine» вышла статья не менее уважаемых гарвардских профессоров Fredrick Stare, Robert McGandy и Mark Hegstedt. Рассматривая корреляцию заболеваний с потреблением жиров/углеводов в контексте господствующих гипотез, они сделали акцент на опасности первых, и «заметали под коврик» информацию о рисках в связи с потреблением углеводов.

Анализ исторических документов того времени показал, что все три знаменитости получили деньги от сахарной индустрии по $50 000 долларов за предпочтение.

До 1984 г. New England Journal of Medicine не требовал декларации о конфликте интересов. Демонизация жиров и закрывания глаз на риск углеводов просуществовала, как ни странно, до недавнего времени. Еще совсем недавно в FAQ советчиков по питанию для подростков я встречала информацию, что сахар не вызывает ожирение вообще.

Источник progenes (перевод с украинского публикатора)

Впрочем, введение таких деклараций (а потом — непрерывное усиление «этических требований») отнюдь не стало барьером на пути коррумпирования науки бизнесом. Напротив, год от году такого или иного мошенничества в науке становится больше, поскольку такой негатив — закономерное следствие «освоения капитализмом» научной деятельности, ранее (где-то до 1950-х гг.) бывшей от него относительно автономной и даже прибежищем для не приемлющих власть денег и иррациональность рыночной системы. Данное освоение получило название «коммодификация науки» и особо ускорилось с 1980-х гг. как часть неолиберального регресса.

Последствия рыночного освоения научной сферы

«…Действия, которые ранее были прямым результатом взаимодействия между людьми, – развлечение, эмоциональная поддержка, обучение, отдых, уход за ребенком, даже человеческая кровь и органы для пересадки или использование матки – теперь попали на рынок, где человеческие отношения скрыты за безличной куплей-продажей. Каждый раз, когда новый аспект жизни становится товаром, такое попрание прежних ценностей вызывает некоторое возмущение. Когда цена на хлеб была «отпущена», чтобы отвечать потребностям рынка, начались «хлебные бунты» английского рабочего класса, коммерциализация средств связи и информационная монополия вызвала вопросы, поднятые делегатами стран третьего мира в ЮНЕСКО в 1980-х и требование нового международного информационного порядка. Коммерциализация здравоохранения вынудила людей поднимать вопросы о принципах работы национальной службы здравоохранения или страхования.

Следовательно, коммодификация науки – это не уникальная трансформация, а неотъемлемая часть капиталистического развития. И мы обсуждаем ее не для того, чтобы просто выразить возмущение, а для того, чтобы изучить последствия этих изменений для научной деятельности.

Товарная форма устанавливает эквивалентность между самыми различными предметами. Хотя верблюд не эквивалентен одеялу, стоимость верблюда эквивалентна стоимости определенного количества одеял: В = / = О, а С (В) = С (О). Посредством качественно эквивалентного обмена стоимостей предметов становится возможным торговать ими и, таким образом, превращать их друг в друга. Рынок делает то, чего не смогли алхимики: в 1980 году свинец может быть превращен в золото в соотношении 500 фунтов свинца на 1 унцию золота. Эта способность к созданию эквивалентности между разнородными предметами сделала торговлю преобладающей формой обмена продуктов человеческого труда за пределами отдельных домашних хозяйств. Существуют, конечно, другие формы обмена – обычное дарение, обмен, перераспределение в периоды нужды, ритуальные обмены. Но даже в семейном распределении могут доминировать товарные отношения, когда лучшая еда отдается работающему члену семьи или когда женщины вынуждены бороться за то, чтобы контролировать свои собственные доходы.

Коммодификация также означает гигантский шаг в развитии абстрактного мышления, в том, что отдельные предметы считаются экономически идентичными, а физически – различными, причем как их различие, так и сходство являются условиями торговли. Прежде чем обмен сможет приобрести полностью товарный характер и прежде чем обмен стоимостей сможет проявиться как объективное экономическое свойство товаров, обмен должен быть достаточно частым, чтобы действовал закон больших чисел. Своеобразные предпочтения отдельных покупателей, их относительная способность торговаться, их индивидуальные запросы выравниваются, когда одни и те же предметы постоянно покупают и продают, когда покупатель может отказаться от предложения и посмотреть на такой же товар в другом месте, когда производитель может рассчитывать на других клиентов.

Коммодификация становится более глубокой, когда инвесторы могут вложить свои деньги в те предприятия, которые обещают принести наибольшую прибыль, и наличие рабочей силы позволяет инвесторам относиться к людям, – даже к очень квалифицированным людям, как к обобщенной человеческой рабочей силе, – взаимозаменяемым издержкам производства.

К концу девятнадцатого века научное производство являлось важной частью химической и электротехнической промышленности. Но только к середине двадцатого века наука стала товаром в массовом масштабе. В таком качестве ей присущи следующие характеристики.

Исследования стали бизнес-инвестициями. В корпорациях технических отраслей около 3-7 процентов продаж учитываются как расходы на исследования и развитие. Инвестиции в исследования, которые являются одним из нескольких способов инвестирования капитала, конкурируют с другими способами, например, увеличением производства существующей продукции, большим количеством рекламы, наймом адвокатов и лоббистов, скупкой предприятий в других отраслях, давлением на профсоюзы, подкупом членов кабинета министров потенциальных стран-клиентов и так далее. Все возможности сопоставлены друг с другом на единой шкале максимизации прибыли.

Широко известно, что расходы на научные исследования сокращают в первую очередь, когда корпорация испытывает экономические неудачи, вероятно, потому, что технические инновации не приносят непосредственной выгоды, тогда как увеличение рекламы, затраты на рабочую силу и материальные затраты могут немедленно отражаться на прибыли. Исследования корпоративных решений часто показывают, что обычный горизонт принятия решения менеджеров составляет не более трех-пяти лет.

Так как исследования часто не приносят выгоды в такой период, то от них чаще и отказываются. В то же время, расходы на долгосрочные исследования обобществлены благодаря тому, что местом работы стали не отдельные предприятия, а государственные учреждения, такие как университеты и национальные институты. Таким образом, благодаря налоговым субсидиям, отдельная фирма уже не должна рисковать инвестициями, так как общий объем расходов распределен по всей налоговой базе. Когда такое обобществленное исследование близко к созданию рыночного продукта, на заключительных этапах разработка возвращается в частные руки в целях реализации исключительной собственности. Так дела обстоят, например, при выведении новых сортов в сельском хозяйстве. Государственные опытные станции развивают линии, которые затем выпускают сертифицированные производители семян. Линии затем становятся общей собственностью и приобретаются семенными компаниями, которые «доделывают» их и продают результаты фермерам.

Крайняя форма инвестиций в исследования – это научная консалтинговая фирма, чьим единственным продуктом является научный отчет. (В 1983 году в районе Бостона существовало от 100 до 200 фирм, занимающихся экологическим консалтингом.) Этот пример с наибольшей очевидностью показывает, что критерием качества отчета является удовлетворение клиента, а не экспертная оценка. Если отчет – это оценка экологических последствий, то удовлетворить клиента – значит убедить соответствующий контролирующий орган, что компания соблюдает закон и что её деятельность не наносит вреда, и сделать это за минимальную плату.

У консалтинговой фирмы с корпоративным клиентом сложные отношения. Консультант явно предпочитает большой контракт маленькому и, следовательно, может настаивать на более тщательном исследовании, чем того хочет клиент. С другой стороны, из-за высокой конкуренции в области консультант побуждается к снижению расходов. В результате консультант делает достаточно исследований только для того, чтобы убедиться, что решение ответственного за экологию органа будет благоприятным, и указать те проблемы, которые могут возникнуть, а не лезет на рожон. Такие предприятия являются весьма рискованными для консалтинговых фирм. Их основной актив – это добрая воля клиентов, так как капитал состоит в основном из средств вычисления и офисной мебели. В сфере экологического консалтинга компании недолговечны и часто сменяют друг друга.

После того, как научный отчет становится товаром, на него также распространяется две другие особенности мира бизнеса: дилижанс можно угнать, а пиво можно разбавить, то есть научные товары можно украсть или сфальсифицировать. Оба вида предпринимательства – присвоение чужого труда и фальсификация результатов, чтобы опубликовать отчет о достижениях или устранить конкурентов, представляют собой растущую проблему. Хотя научное мошенничество случалось в прошлом, – всем известно о пилтдаунской подделке – и борьба за приоритет имела место среди людей, соревнующихся за престиж, теперь у научного мошенничества есть рациональное экономическое основание, и поэтому оно может возрасти.

Научное открытие стало количественно исчислимым. Корпорация может оценить, сколько времени в среднем займет разработка нового лекарства или компьютера, как много это потребует труда, и сколько это будет стоить. Поэтому научно-исследовательская и опытно-конструкторская компания или отдел корпорации могут относиться к научной деятельности как к обобщенному человеческому труду, а не как к способу решения конкретных проблем.

Ученые стали «научными кадрами»: в этом качестве они взаимозаменяемы, подчинены затратам производства и управленческому контролю. Разделение труда в науке, создание специальностей и званий в настоящее время подвергается все большей рационализации. Творческая сторона научной работы все больше становится привилегией небольшой части работающих ученых, остальные же все больше пролетаризуются, теряя контроль не только над выбором проблемы и подходами, но и над их ежедневной, а иногда и почасовой, деятельностью.

Научный менеджмент, разработанный сначала для автомобильной промышленности в печально известной системе Тейлора на заводах Форда, распространился в торговле, офисной работе и научных исследованиях. В менеджерском подходе рабочая сила сознательно рассматривается в качестве объектов, которые будут использоваться для целей менеджеров. Фрагментация навыков, а также связанное с этим увеличение специализации обусловлено не интеллектуальными потребностями области, а учетом затрат менеджеров: дешевле подготовить одного гематолога и одного уролога, чем двух общих медицинских работников. Поэтому их рабочая сила дешевле, заработная плата ниже, устаревшие кадры можно уволить и заменить новыми. Кроме того, фрагментация и деквалификация укрепляет контроль над разделенной рабочей силой.

Но деквалификация в научной работе способствует большему отчуждению – производители не понимают процесс в целом, не могут сказать, в каком именно направлении и каким образом он движется, и имеют мало возможностей проявить творческий интеллект. Когда труд отчужден в этом смысле, когда наука – это просто работа, то увеличение надзора необходимо. Тяжесть ситуации в том, что надзор способствует дальнейшему отчуждению и развитию коррупции или безразличию. Он также забирает контроль из рук ученых и отдает его менеджерам. Сами исследователи и даже администраторы науки ответственны прежде всего не перед своими коллегами, а перед стоящими выше в иерархии и контролирующими средства управленцами.

Побочным продуктом этого явления является то, что предложения по тематике исследования, предоставляемые финансирующим организациям, прибавили в объеме, подробности и осторожности, но утратили в честности отражения целей исследования. Финансирующие организации, заинтересованные в оправдании своих решений, выбирают осторожность и требуют больше документации.

Научная рабочая сила сама должна быть произведена. Университеты и профессионально-технические училища нацелены на подготовку различных категорий научной рабочей силы при минимальных затратах, превращая сам процесс обучения в услуги со стороны для отделов кадров частных компаний. На преподавателей давит аргумент экономической эффективности – не переучивайте студентов, сосредоточьтесь на том, что они должны знать, (то есть на том, чего требуют их работодатели), сократите продолжительность аспирантуры, выдавайте больше ученых степеней за те же деньги. В начальном образовании это давление означает «возвращение к элементарному». Утилитарный подход не является универсальным и не всегда бывает так груб. Часто у педагогов есть свои собственные цели, которые противоречат существующим социальным тенденциям. Но даже более инновационные программы производят людей для менее четко определенных задач управления системой и поддержания ее гибкости.

Ученые реагируют на эту коммодификацию по-разному. С одной стороны, она вызывает у них отвращение. Многие из них, будучи выходцами из среднего класса, выбрали науку как способ избежать мира коммерции. Они решили принять участие в труде, производящем потребительную стоимость, ценную саму по себе, вне обмена. Они оплакивают утрату прежней чести мантии и бескорыстной преданности истине, которая была организующим мифом дотоварной науки. Их возмущает пролетаризация научного труда и потеря самостоятельности, и они индивидуалистическими методами сопротивляются внедрению управленческого контроля и бюрократическому определению важности исследований. Если они и организуются, они избегают называть свои ассоциации профсоюзами.

С другой стороны, ученые спешат воспользоваться новыми возможностями для предпринимательской деятельности. Некоторые из них, особенно в течение короткого периода американского благополучия после запуска (советского) спутника, выбрали научную карьеру как одну из нескольких альтернатив, которые предоставляют финансовые и другие выгоды. Примерно две трети всех ученых, работающих в США, – это сотрудники частного сектора и бизнеса, где погоня за прибылью является открыто признанной целью.

Переходное состояние ученых как слоя профессиональных интеллектуалов, утрачивающих свой профессиональный статус и включающихся в структуру капитализма, обостряет противоречия в их идеологических позициях и социальной деятельности. Эти противоречия могут варьироваться от вызывающего утверждения об индивидуальной ответственности и осторожной критики до показного равнодушия и рабского низкопоклонства, от элитарного сопротивления бюрократизации и пролетаризации до реалистического или восторженного участия в новом порядке или же до союза с другими группами отчужденных в борьбе против капитализма. Это ведет к тому, что классовые различия, от которых страдает наше общество в целом, затрагивают также и ряды ученых.

Большинство из 1 млн. или около того работающих ученых в Соединенных Штатах составляют научный пролетариат, поскольку они продают свою рабочую силу и не имеют контроля над своей продукцией или трудом. На противоположном полюсе находится от силы несколько тысяч ученых, которые составляют научную буржуазию, инвестирующую в исследования и во многом определяющую направление исследований и разработок. Между этими двумя полюсами находится группа мелкобуржуазных специалистов, работающих в одиночку или небольшими группами в университетах и исследовательских институтах. Хотя они могут мотивироваться большим разнообразием проблем, их деятельность все больше зависит от финансирования со стороны государственных учреждений, частных фондов и корпораций. Грант на исследования стал для них необходимостью. И связь между грантами и исследованиями постепенно трансформировалась: если первоначально грант был средством для проведения научных исследований, то для предпринимателей от науки исследования стали средством для получения гранта.

Вложения капитала в науку стали основными отраслями промышленности. К ним относятся химические вещества, аппаратура, питательные среды, стандартизированные линии лабораторных животных и научная информация. Одним из следствий этого является то, что развитие научных технологий часто отделено от научных исследований, которым они призваны служить. Технология предназначена не для поиска дешевого или лучшего способа изучения природы, а для получения прибыли от конкретных рынков.

В странах третьего мира торговые представители настойчиво убеждают руководство новых научно-исследовательских институтов, что им необходимо «лучшее», «самое современное» оборудование задолго до того, как имеются запасные части, служба ремонта или надежное обеспечение электроэнергией. Президент страны может красоваться на торжественном запуске новенького 16-канального электроэнцефалографа для психиатрического института, но он не покажется на пробном испытании ведер, наполненных банановым пюре, которые используются для наблюдения за плодовыми мушками. Важнее основать институт, чем поддержать его жизнедеятельность. Поэтому сейчас так широко распространены рассказы о недостаточно используемых, разрушенных или заброшенных объектах по всей тропической зоне.

В наше время, чтобы поддержать одного ученого, работающего в США, требуется около 100 000 долларов в год, что эквивалентно заработной плате, возможно, пяти работников промышленности или сферы обслуживания. В странах третьего мира зарплаты ученых ниже, но оборудование и материалы стоят дороже, а инфраструктура зачастую отсутствует. Обеспечение ресурсами для поддержки одного ученого может требовать труда 50 или более работников.

Первоначально научные журналы публиковались научными обществами, чтобы заменить личное общение. Теперь, однако, изданием научных книг и журналов занялись издательские компании. Представители компании часто льстят ученым и уговаривают их написать еще один учебник, скажем, в области популяционной генетики, потому что «у нас уже есть хорошо продающиеся книги о молекулярной генетике и генетике развития, и это завершит серию». Что опубликовать – теперь зависит от того, что издателю и редактору нужно заполнять журнал, а автору нужна публикация к моменту принятия решения о получении пожизненного контракта, работа или прибавка. Редко возникает вопрос: «Является ли эта публикация необходимой?» Таким образом, значительная часть часто упоминаемого информационного взрыва – это на самом деле шумовой взрыв.

Коммодификация университетской науки является результатом финансовых потребностей университетов. Ученые рассматриваются как инвестиции по четырем причинам: для получения грантов на исследования от государственных учреждений и корпораций; для конвертирования научных докладов в пиар и престижа в пожертвования; для повышения «статуса» университета как основания повысить плату за обучение и привлечь студентов; и, наконец, для того, чтобы иметь долю в патентах на изобретения, сделанные преподавателями университетов. В итоге, распределение средств в университете зависит от престижа и финансовой рентабельности различных программ. Также ученые в ряде университетов под давлением со стороны своих администраторов вынуждены заниматься исследованиями в лучше финансируемых областях, таких как генная инженерия.

Условия существования слоя ученых в капиталистической экономике закрепляют убеждения и взгляды ученых, приобретенные в рамках общего либерально-консервативного наследия. Несмотря на то, что ученые имеют широкий диапазон убеждений, и, несмотря на все наши противоречивые убеждения, действительно существует соответствующая скрытая идеология, которую будет справедливо назвать буржуазной. Ей присущи следующие характеристики:…»//Источник Cпiльне

Поскольку авторы авторы цитируемого очерка про коммодификацию, Ричард Левинс и Ричард Левонтин — не только известные биологи, но и марксисты, они смогли предвидеть что её главнейшим следствием станет коррумпирование самой науки, пропорциональное проникновению в неё бизнес-практик и бизнес-сознания. А социальные психологи, наблюдавшие тот же процесс в разрезе собственных профессиональных интересов, описали механизм коррумпирования, о чём ниже

Рыночные трансформации и экспансия «плохой науки»

«Рынок» проникает в науку двояко — через подчинение учёных грантовой системе, уподобляющей исследователя, ищущего финансирование, бизнесмену, ищущему кредитование под проекты, с соответствующей оценкой своего дела через «прибыльность-эффективность», а не «интересность-сложность» научных проблем как таковых. Второй — через трансформацию этоса учёного, когда его занятие становится просто зарабатыванием денег, или заделом для создания своего бизнеса, вместо прежнего «поиска истины», «удовлетворения своего интереса», «служения прогрессу» или «просвещения». В рамках такого рода трансформаций корыстно-деляческие мотивы не просто одерживают верх над альтруистическими — их даже выставляют как благо.

Оба фактора обеспечивают экспансию «плохой науки» отмеченную в последние годы. Как это делает первый — я писал (см. PS «Длинной истории про ласточкин хвост«, как второй — описано в книге социальных психологов Кэрол Теврис и Эллиотта Аронсона «Ошибки, которые были допущены (но не нами)» про когнитивный диссонанс и другие способы самооправданий, создаваемых людьми при несовпадении их представлений о себе (Я-схемы) с реальностью, с последствиями своих действий, основанных на Я-схеме и пр.

«Автор редакционных статей в газете New York Times Дороги Сэмюэлс обобщила мысли большинства из нас, после того как мы узнали, что конгрессмен Том Делей, в прошлом лидер республиканцев в Палате представителей, принял предложение Джека Абрамоффа — Коррумпированного лоббиста и, как оказалось, полицейского информатора, бесплатно слетать в Шотландию, чтобы поиграть в гольф на легендарном поле для игры в гольф Сент-Эндрюс, по какой причине разразился скандал по поводу коррупции в Конгрессе.

«Я писала о сомнительных поступках публичных должностных лиц много лет, — говорит она, — и все еще не понимаю: почему кто-то рискует своей репутацией и карьерой, получая что-то бесплатно от лоббиста, например, поездку на дорогой курорт?» [47].

Теория диссонанса дает нам ответ: это происходит постепенно, шаг за шагом. Хотя есть много бесстыдных коррумпированных политиков, которые продают свои голоса тем, кто делает крупные финансовые пожертвования, большинство политиков под влиянием своих «слепых зон» верят, что не подвержены коррупции. Когда они еще только начинают политическую карьеру, они принимают приглашение пообедать с лоббистом, потому что, в конце концов, именно так работает политика, и разве это не объективный способ получить информацию о готовящемся законопроекте, не правда ли? «Кроме того, — говорит политик, — лоббисты, как и другие граждане, используют свое право на свободу слова. Мне просто нужно их выслушать, но я решаю, как мне голосовать, с учетом того, поддерживает моя партия и мои избиратели данный законопроект, и соответствует ли он интересам американского народа».

Однако после того как вы приняли эту первую безобидную приманку и оправдали свой поступок, вы начинаете соскальзывать вниз по грани пирамиды. Если вы пообедали с лоббистом, чтобы обсудить готовящийся законопроект, почему бы не поговорить с ним, например, на поле для гольфа? В чем разница? Это ведь более приятное место для беседы. А, если вы беседовали с ним на местном поле для игры в гольф, почему бы не принять дружеское предложение отправиться играть с ним в гольф на гораздо лучшем поле, например, таком как Сент-Эндрюс в Шотландии? Что в этом плохого? К тому времени, когда политик оказывается у подножия пирамиды, принимая и оправдывая все более дорогие «подарки», публика начинает возмущаться:

«Он говорит, что в этом плохого? Он, что, шутит?».

Политик не шутит. Дороти Сэмюэлс права: кто поставит под удар карьеру и репутацию из-за поездки в Шотландию? Ответ: никто, если бы это было первым принятым предложением, но многие из нас примут такое предложение, если мы ранее приняли много мелких подарков. Тщеславие с последующими самооправданиями — вот что прокладывает путь в Шотландию.

Конфликт интересов и политика — это синонимы, и все понимают, какие удобные для себя компромиссы используют политики, чтобы сохранить собственную власть за счет общего блага. Труднее заметить и понять, что точно такой же процесс влияет на судей, ученых и врачей-специалистов, которые гордятся своей способностью сохранять интеллектуальную независимость ради правосудия, научного прогресса или заботы о здоровье людей. Это специалисты, профессиональная подготовка и профессиональная культура которых утверждают ценность беспристрастности: большинство из них негодует, если кто-то только намекает, что их профессиональные или личные интересы могут повлиять на их работу. Их профессиональная гордость проявляется в том, что они считают себя выше подобных проблем.

Нет сомнений, что для некоторых из них это справедливо, но на другом конце спектра — бесчестные судьи и ученые, поддавшиеся собственному тщеславию или корысти. (К ним относится южно-корейский ученый Хван-У-Сук, признавший, что фальсифицировал данные о клонировании, и его поступок вполне сопоставим с поведением бывшего американского конгрессмена Рэнди «Дьюка» Каннингема, отбывающего тюремный срок за получение миллионных взяток и уклонение от налогов). Между двумя крайними полюсами безукоризненной честности и вопиющей бесчестности находится большинство специалистов- профессионалов, таких же людей, как и все мы, и у них, как и у нас, есть свои «слепые зоны». Но, к несчастью, они даже в большей степени, чем «обычные люди» склонны считать себя безукоризненными, и поэтому им легче попасться на крючок.

Было время, и это было не так давно, когда большинство ученых не поддавались соблазну заняться коммерцией. Когда Джонаса Салка, автора вакцины против полиомиелита в 1954 г. спросили, будет ли он ее патентовать, он ответил:

«Разве можно запатентовать солнце?».

Каким милым и наивным это кажется сегодня: представьте, вы отдаете ваше открытие людям, не пытаясь получить за него несколько миллионов долларов. Научная культура ценила разделение исследований и коммерции, и университеты поддерживали брандмауэры, разделяющие эти две сферы. Ученые получали финансирование от правительства или независимых организаций, что давало им определенную свободу, чтобы проводить годы, исследуя проблему, которая могла, как принести, так и не принести интеллектуальный и практический результаты. К ученому, который становился известен широкой публике, получая прибыль от своих открытий, относились с подозрением или даже презрением.

«Считалось неподобающим для биолога думать о каких-то коммерческих проектах, одновременно занимаясь фундаментальными исследованиями, — говорит специалист по этике биологических исследований и ученый Шелдон Кримски. — Эти две вещи не смешивались. Но, когда ведущие фигуры в области биологии начали активный поиск коммерческих приложений и схем для быстрого обогащения, они помогли изменить этические нормы этой сферы. Теперь ученые, преуспевающие в коммерции, обрели высокий престиж» [48].

Важнейшее событие произошло в 1980 г., когда Верховный суд постановил, что допустимо выдавать патенты на генетически модифицированные бактерии, независимо от процесса их создания. Это означает, что вы можете получить патент на открытый вирус, измененное растение, выделенный ген или модификацию любого живого организма как на «продукты производства».

Началась золотая лихорадка, или дорога ученых в Сент-Эндрюс. Вскоре многие профессоры молекулярной биологии начали работать в экспертных комиссиях биотехнологических корпораций и стали владельцами акций компаний, продававших продукты, основанные на результатах их исследований. Университеты, искавшие новые источники доходов, начали организовывать отделы по защите интеллектуальной собственности и создавать стимулы для преподавателей, чтобы они патентовали свои открытия.

В 1980-е гг. идеологический климат изменился: если раньше наука ценилась за ее собственные достоинства, или как средство удовлетворения общественных потребностей, то теперь она ценится за прибыли, которые может приносить частным лицам. Были приняты существенные изменения налогового и патентного законодательств, федеральное финансирование исследований резко сократилось, а налоговые льготы резко повысили финансирование, предоставляемое промышленностью. Правительственное регулирование фармацевтической отрасли было отменено, и она стала одним из самых прибыльных бизнесов в Соединенных Штатах [49].

А потом разразились скандалы, связанные с конфликтами интересов исследователей и врачей. Крупные фармацевтические корпорации производили новые, сохраняющие жизни лекарства, но также и такие препараты, которые в лучшем случае были ненужными, а в худшем — рискованными: более трех четвертей лекарств, одобренных в период с 1989 по 2000 гг., были только незначительными улучшениями уже существующих лекарств, стоили почти в два раза дороже, чем предшественники, а риски при их использовании были выше [50]. К 1999 г. несколько широко распространенных лекарств, включая Резулин и Лотронекс, были изъяты с рынка по соображениям безопасности.

Ни одно из этих лекарств не было необходимым для спасения жизни (это были средство против изжоги, диетические пилюли, болеутоляющее и антибиотик), и ни одно не было лучше, чем прежние, более безопасные лекарства. Однако эти семь медицинских препаратов были ответственны за 1002 смертей и тысячи осложнений [51].

Реакцией публики был не только гнев, который она обычно испытывает по отношению к бесчестным политикам, но также беспокойство и удивление: как могли ученые и врачи продвигать лекарства, которые, как им было известно, причиняли вред? Разве они не видели, что продают? Как они могли оправдывать свои действия? Определенно, некоторые ученые, как и коррумпированные политики, отлично знали, что делали. Они занимались тем, для чего их наняли: получали результаты, которых хотели их работодатели, и утаивали информацию о тех результатах, о которых работодатели не хотели слышать, как поступали десятилетиями исследователи в табачных компаниях.

Но, по крайней мере, защитники интересов граждан, контролирующие органы и независимые ученые, в конце концов, смогли забить тревогу и привлечь внимание к сомнительным исследованиям и результатам. Еще большую опасность для публики представляют самооправдания благонамеренных ученых и врачей, которые из-за своей потребности ослабить диссонанс, сами искренне верят в то, что они не подвержены влиянию финансирующих их исследования корпораций. Однако, подобно растениям, поворачивающимся к солнцу, они действуют в интересах своих спонсоров, не осознавая последствий.

Каким образом мы узнаем об этом? Один из способов — сравнить результаты исследований, которые финансируют независимые источники, с теми, которые финансируют корпорации из данной отрасли.

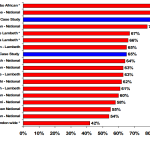

Два ученых проанализировали 161 исследование возможного риска для здоровья от четырех химических соединений, результаты которых были опубликованы за шестилетний период. Среди исследований, финансированных корпорациями, только в 14 % обнаружили вредные для здоровья эффекты, среди тех, которые финансировались из независимых источников, в 60 % обнаружили вредные эффекты [52].

Один ученый проанализировал более 100 контролируемых клинических испытаний, направленных на сравнение эффективности нового лекарства и уже использующихся лекарств. Среди исследований, в которых делался вывод, что лучше продолжать использовать традиционные лекарства, 13 % финансировались фармацевтическими компаниями, а 87 % — некоммерческими организациями [53].

Два датских исследователя проанализировали результаты 159 клинических испытаний, опубликованные с 1997 по 2001 гг. в журнале British Medical Journal. Этот журнал требует, чтобы авторы сообщали о потенциальном конфликте интересов. Таким образом, можно сравнить те исследования, авторы которых объявили о конфликте интересов, с теми, в которых конфликта интересов не было. Анализ показал, что «выводы были значимо более позитивными в пользу экспериментального препарата» (т. е., нового лекарства в сравнении со старыми) в тех случаях, когда исследования финансировались коммерческими организациями [54].

Если большинство ученых, которых финансируют коммерческие корпорации, не обманывают сознательно, что же вызывает такое расхождение результатов? Клинические испытания новых лекарств усложняются многими факторами, включая продолжительность лечения, серьезность заболевания пациентов, побочные эффекты, дозировку нового лекарства и разнообразие пациентов, подвергающихся лечению. Интерпретация результатов редко оказывается ясной и однозначной, вот почему все научные исследования нуждаются в воспроизведении и уточнении, а большинство результатов допускают различные интерпретации. Если вы — беспристрастный ученый, и исследования вашего нового лекарства дали неоднозначные и вызывающие беспокойство результаты, например, оно, возможно, повышает риск инфаркта или инсульта, вы можете сказать:

«Это тревожно, давайте продолжим исследования. Повышенный риск осложнений — это случайность? Он вызван новым лекарством, или просто пациенты, испытывавшие препарат, оказались слишком уязвимыми?».

Однако если вы заинтересованы показать, что ваше новое лекарство — эффективно, что оно лучше, чем прежние лекарства, вам захочется отбросить свои опасения и трактовать сомнительную ситуацию в пользу компании.

«Это ничего. Нет нужды продолжать исследования». «У этих пациентов болезнь зашла слишком далеко». «Давайте предполагать, что это безопасное лекарство, пока нет доказательств обратного».

Именно так рассуждали ученые, исследования которых финансировала фармацевтическая компания Merck, тестировавшие многомиллиардный болеутоляющий препарат Виокс (Vioxx), пока его негативные эффекта не были доказаны независимыми учеными [55].

Вы также будете мотивированы искать только подтверждающие доказательства для вашей гипотезы и пожеланий ваших спонсоров. В 1998 г. команда ученых сообщила в уважаемом медицинском журнале Lancet, что они обнаружили позитивную корреляцию аутизма и детской вакцинации. Естественно, это исследование вызвало большую тревогу у родителей, многие из которых отказались делать прививки своим детям. Через шесть лет 10 из 13 ученых, участвовавших в этом исследовании, отозвали свои результаты и сообщили, что у ведущего автора этой публикации Эндрю Уэйкфилда был конфликт интересов, о котором он не сообщил журналу: он проводил исследование для юристов, представлявших интересы родителей больных аутизмом детей. Уэйкфилду заплатили более 800 000 $, чтобы он определил, были ли основания для судебного иска, и он ответил «да» юристам еще до публикации результатов.

«Мы считаем, что вся эта информация была бы значимой для нас, когда мы принимали решение о том, обоснованы ли результаты статьи, и подходит ли она для публикации»,

— писал Ричард Хортон, редактор журнала Lancet [56].

Уэйкфилд, однако, не отозвал публикацию и не увидел в ней проблемы.

«Конфликт интересов, — писал он в свое оправдание, — возникает, когда участие в одном проекте потенциально может повлиять или действительно влияет на объективно и беспристрастную оценку процесса выполнения или результата другого проекта. Мы не можем согласиться, что знание о том, что родители пострадавших детей после клинических исследований собирались подавать судебные иски, повлияло на содержание или тон нашей [ранее опубликованной] статьи… Мы подчеркиваем, что это была не научная статья, а клинический отчет» [57].

Ах, так это в итоге была не научная статья!

Конечно, нам неизвестны подлинные мотивы и мысли Эндрю Уэйкфилда об этом исследовании, но мы подозреваем, что он, как и Стэнли Берент, о котором рассказывалось в начале главы, убедил себя, что действовал честно, что выполнил работу хорошо и что на него не повлияли 800 000 $, выплаченных ему адвокатами. Однако в отличие от истинно независимых ученых, у него не было стимула для того, чтобы искать и замечать данные, которые не подтверждают корреляцию между прививками и развитием аутизма, но, напротив, была заинтересованность в том, чтобы игнорировать такие данные.

В реальности пять масштабных исследований не обнаружили причинной зависимости между аутизмом и консервантом в вакцинах (этот консервант перестали использовать в 2001 г., однако вероятность развития аутизма после этого не снизилась). Эта корреляция случайная, и она объясняется тем, что аутизм обычно диагностируют у детей в том же возрасте, когда им делают прививки [58].

Дар, приносящий ответные дары

Врачи, как и ученые, хотят верить в то, что их честность не может подвергаться сомнению. Но каждый раз, когда врач принимает гонорар или другое вознаграждение за выполнение каких-то тестов и процедур, за то, что направил своих пациентов на клинические исследования или прописал им новое дорогое лекарство, которое и не лучше, и не безопаснее, чем прежнее, он выбирает между здоровьем пациента и собственным финансовым благосостоянием. Их «слепая зона» помогает им делать выбор в пользу собственных финансовых интересов, а потом оправдать его: «Если фармацевтическая компания дарит нам ручки, блокноты, календари, сувениры, угощает обедом или платит небольшую сумму за консультации, почему бы и нет? Нас не купить за побрякушки и пиццы».

По данным опросов, врачи считают небольшие подарки более приемлемыми с этической точки зрения, чем крупные подарки. Американская медицинская ассоциация согласна с этим и одобряет подарки от представителей фармацевтических компаний, если стоимость одного подарка не превышает 100 $. Но, однако, есть данные, что на большинство врачей маленькие подарки влияют даже сильнее, чем крупные [59]. Фармацевтические компании знают об этом, и, возможно, это одна из причин роста их расходов на маркетинг, нацеленный на врачей, с 12,1 млрд. долларов в 1999 г. до 22 млрд. долларов в 2003 г. На такие деньги можно купить очень много безделушек.

Причина, по которой крупные фармацевтические компании так много тратят на мелкие подарки, хорошо известна маркетологам, лоббистам и социальным психологам: получение подарка вызывает неосознанное желание ответить взаимностью. Компания Fuller Brush, производитель средств личной гигиены и чистящих принадлежностей для дома, поняла этот принцип десятки лет тому назад, когда стала пионером использования приема «нога в дверь»: подарите домохозяйке щеточку — и она не захлопнет перед вами дверь. Если она не захлопнет перед вами дверь, то будет более склонна пригласить вас войти в свой дом, и, в конечном итоге, купит ваши дорогие щетки. Психолог Роберт Чалдини, много лет изучавший приемы влияния и убеждения, систематически наблюдал, как члены секты Хари Кришна собирают деньги в аэропортах [60].

Пока они прямо просили усталых пассажиров давать им деньги — это не работало, а, напротив, вызывало раздражение. Так что кришнаиты придумали более плодотворную идею: они подходили к намеченным пассажирам и давали им цветы или прикалывали цветы к их курткам и пиджакам. Если пассажиры отказывались от цветка и пытались его вернуть, кришнаиты его не брали и говорили: «Это наш подарок вам». Только после этого кришнаиты просили денежные пожертвования. На этот раз их просьба обычно принималась, потому что подаренный цветок вызывал у пассажиров ощущение, что они в долгу перед кришнаитами и чем-то им обязаны. Как же отблагодарить их за подарок? Пожертвовав им небольшую сумму… и, возможно, купив у них чудесно оформленное, но продаваемое по чересчур высокой цене издание «Бхагавад-гиты».

Осознавали ли пассажиры то, как потребность во взаимности влияет на их поведение? Абсолютно нет. Когда механизм взаимности начинает работать, за ним следуют самооправдания:

«Я всегда хотел купить „Бхагавад-гиту“ и узнать, что она собой представляет».

Влияние подаренного цветка не осознается.

«Это просто цветок», — говорит пассажир.

«Это всего лишь пицца», — говорит врач-стажер. «Это всего лишь небольшое финансовое пожертвование, которое нам необходимо, чтобы провести этот образовательный симпозиум», — говорит врач.

Но влияние цветка-подарка и его аналогов — это одна из причин, по которой количество контактов врачей с представителями фармацевтических компаний положительно коррелирует со стоимостью лекарств, прописанных впоследствии этими врачами.

«Этот представитель компании очень убедительно говорил о новом лекарстве, я должен его попробовать, моим пациентам оно поможет»,

— как только вы приняли подарок, каким бы незначительным он ни был, процесс запускается.

У вас возникнет побуждение дать что-то взамен, даже если поначалу это будет только ваше внимание, готовность выслушать, симпатия по отношению к тому, от кого вы получили подарок [к слову, это отрицательная сторона общечеловеческого стремления к равенству и взаимопомощи]. В итоге вы будете более склонны прописать это лекарство, принять судебное решение в пользу дарителя, отдать ему на выборах ваш голос. Ваше поведение изменяется, но благодаря «слепым зонам» и самооправданиям ваши представления о собственной интеллектуальной и профессиональной честности не меняются.

Карл Эллиот, специалист по биологической этике и философ, который раньше был врачом, много писал о том, как небольшие подарки заманивают в ловушку их получателей. Его брат Хэл, психиатр, рассказал ему, как вошел в круг лекторов, представляющих крупную фармацевтическую компанию. Сначала они попросили его прочитать в одной соседской общине лекцию о депрессии. Почему бы и нет, подумал он, это будет полезно для общества. Потом они попросили его выступить на ту же тему в госпитале. Затем они стали давать ему рекомендации по поводу содержания его выступления, побуждая его говорить не о депрессии, а об антидепрессантах. Потом они сказали, что могут его включить в национальный комитет лекторов,

«где уже настоящие деньги».

Через некоторое время они попросили его читать лекцию о своем новом антидепрессанте. Вспоминая об этом, Хэл говорил своему брату:

«Это похоже на ситуацию, когда вы — женщина и ваш босс на вечеринке говорит вам: „Послушай, окажи мне услугу, будь милой и любезной вон с тем парнем“. И ты видишь, что парень симпатичный, а ты свободна, и отвечаешь: „Почему бы и нет? Я могу это сделать“. Вскоре вы оказываетесь на пути в Таиланд в грузовом отсеке самолета без опознавательных знаков, и, прилетев в Бангкок, окажетесь в борделе. И вы говорите: „Ай, это совсем не то, на что я соглашалась“. Но вам следует спросить себя: „А когда я сделала первый шаг к проституции? Не на той ли вечеринке?“»[61].

Сегодня даже специалисты по этике попадают в ловушку: этих «сторожевых псов морали» приручили лисы, которых они обучались ловить. Фармацевтическая и биотехнологическая отрасли предлагают плату за консультации, контракты и гонорары биоэтикам, тем самым людям, которые пишут, в числе прочего, об опасностях конфликта интересов между профессиональным долгом и материальными интересами у врачей. Карл Эллиот описал, как его коллеги оправдывают то, что берут деньги.

«Защитники корпоративных консультаций часто негодуют по поводу предположения, что, принимая деньги от отрасли, они ставят под сомнение свою непредвзятость или что их моральные суждения утрачивают объективность»,

— пишет он.

«Объективность — это миф, — сказала мне биоэтик Эван Деренцо, приводя аргументы из феминистской философии в поддержку своей точки зрения. — Я не думаю, что среди живых есть кто-то, абсолютно не заинтересованный в том, какие результаты принесут его действия».

Это весьма изобретательное самооправдание, которое поможет вам избавиться от диссонанса:

«Раз уж настоящей объективности все равно не бывает, я могу принять плату за консультацию».

Томас Дональдсон, директор программ по этике в школе бизнеса Уортон (Wharton), оправдывал эту практику, сравнивая консультантов с независимыми бухгалтерскими фирмами, которые компания может нанять для аудита своих финансов. Почему бы не провести аудит их этических принципов? Эта попытка самооправдания также привлекла внимание Карла Эллиота.

«Этический анализ совсем не похож на финансовый аудит»,

— говорит он. Злоупотребления бухгалтера можно обнаружить и проверить, но как вы обнаружите злоупотребления консультанта по этике? Эллиот продолжает:

«Как вы определите разницу между консультантом по этике, изменившим свое мнение по вполне легитимным причинам, и консультантом, сделавшим это из-за денег? Как вы отличите консультанта, нанятого за его честность, и того, кого наняли, потому что он поддерживает план действий компании?» [62].

Все же, усмехается Эллиот, мы, возможно, должны быть благодарны Совету по этическим и правовым вопросам Американской медицинской ассоциации (АМА), выступившему с инициативой образовательной программы для врачей, посвященной этическим проблемам, связанным с принятием подарков от фармацевтической отрасли. Эта инициатива получила финансовую поддержку от ряда фармацевтических компаний: Eli Lilly and Company; GlaxoSmithKline, Inc.; Pfizer, Inc.; U. S. Pharmaceutical Croup; AstraZeneca Pharmaceuticals; Bayer Corporation; Procter amp; Gamble и Wyeth-Ayerst Pharmaceutical, предоставивших подарки для врачей общей стоимостью в 590 000 $».

Источник Куллиб