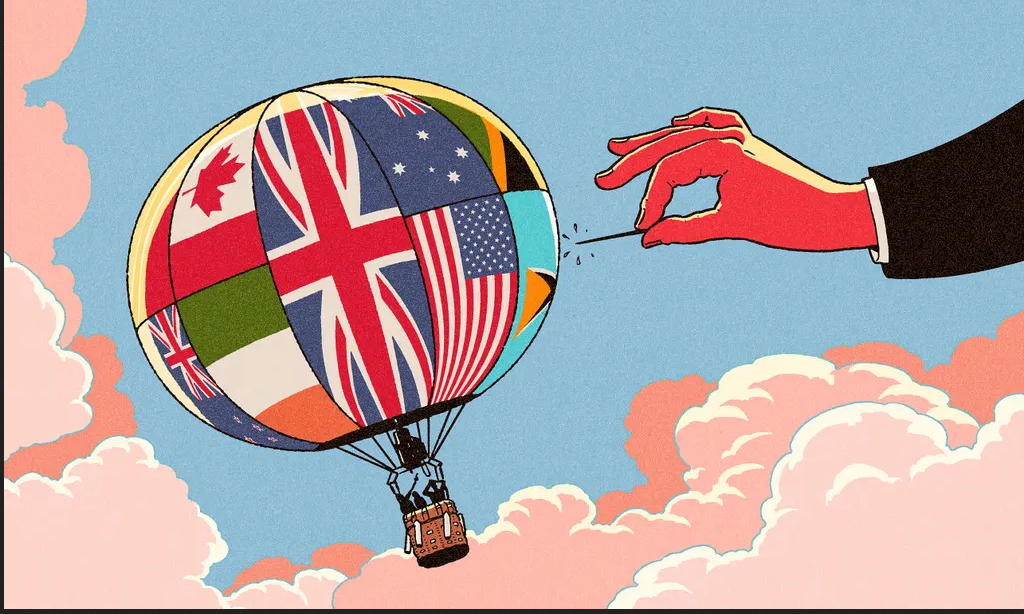

Опрос определил количество дополнительного времени, которое требуется исследователям, чей родной язык не английский, для чтения, записи и представления данных.

Опрос определил количество дополнительного времени, которое требуется исследователям, чей родной язык не английский, для чтения, записи и представления данных.

Исследователи, чей родной язык не английский, могут потратить примерно в два раза больше времени на чтение статьи в англоязычном научном журнале, чем носители языка. Для аспиранта, работающего над диссертацией, это означает тратить до 19 дополнительных рабочих дней в году только на чтение статей.

Эти статистические данные, опубликованные сегодня в журнале PLoS Biology, возможно, не удивляют, говорят исследователи, но важно измерить влияние языковых барьеров на карьеру ученых, не владеющих английским языком.

«Это первый шаг научного сообщества, которое должно приложить больше усилий для решения этой проблемы»,

— говорит Тацуя Амано, исследователь биоразнообразия из Университета Квинсленда в Брисбене, Австралия, и соавтор исследования.

Амано и его коллеги опросили 908 ученых-экологов из 8 стран, каждый из которых написал хотя бы одну рецензируемую статью на английском языке. Некоторые участники были из стран, где умеренная доля людей владеет английским языком (Боливия, Испания и Украина), тогда как другие были из стран, где владение английским языком является редкостью (Бангладеш, Япония и Непал).

Их ответы сравнивали с ответами жителей стран, где английский является официальным языком (Нигерия и Великобритания).

Команда обнаружила, что среди ученых, опубликовавших только одну статью на английском языке, выходцы из стран с низким уровнем владения английским языком потратили на ее написание в среднем на 29,8% больше времени, чем носители языка; жители стран со средним уровнем владения английским языком проводили в среднем на 50,6% больше времени. Точно так же исследователи обнаружили, что жители стран с низким уровнем владения английским языком в среднем тратят на чтение научных статей на 90,8% больше времени, чем носители языка. Они также узнали, что неносители языка тратят больше времени на подготовку к устным выступлениям на международных конференциях и что многие избегают участия в такого рода мероприятиях из-за языковых барьеров.

Рис. 1. Языковой барьер при чтении и написании статей. Показана зависимость времязатрат от числа уже опубликованных статей на английском, линия регрессии ± доверительные интервалы (заштрихованные области). Шкала на оси абсцисс логарифмическая, точки — высокий доход опрошенных, треугольники — средний или низкий. Цвет линий — владение английским: розовый он родной, зеленый умеренное владение, серый низкое. (А) Затраты времени на чтение и понимание содержания последней англоязычной научной статьи из своей области, мин. (В) Затраты времени на чтение и понимание той же статьи на родном языке, мин. (C) количество дней (при условии, что в день затрачивается 7 часов), Времязатраты на написание статей по-английски, в днях (предполагается что в дне 7 ч., речь о первом черновике последней статьи, написанной каждым из опрошенных в качестве первого автора). (D) Времязатраты в днях для написания того же черновика на родном языке. (E) % работ, где кто-то из одолжения проверил английский язык. (F) % работ, где качество написания по-английски проверили профессионалы перевода. Примечание. Влияние дохода значимо для С.

Амано, японец, говорит, что ему всегда было трудно общаться на английском языке. После многих лет работы в Соединенном Королевстве и Австралии его английский улучшился, и можно подумать, что его статьи похожи на те, что написаны носителем английского языка.

«Но за кулисами я трачу много времени, чтобы достичь этого уровня»,

— говорит он. Это дополнительное усилие — именно то, что он хотел количественно оценить в этом исследовании.

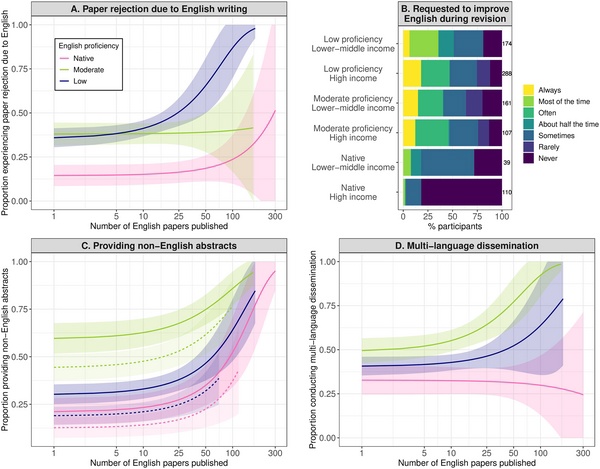

Рис. 2. Языковой барьер при публикации статей и распространении информации. (А) % исследователей (первых авторов), чью статью отвергли из-за английского языка, зависимость от числа уже опубликованных. (В) Частота обращений с просьбой улучшить английский по ходу рассмотрения англоязычной статьи (для первого автора), столбчатая гистограмма, абсцисса % участников с разной частотой обращений (показана цветом: жёлтый — всегда, салатовый — в подавляющем большинстве случаев, зелëный — часто, бирюзовый — примерно в половине случаев, синий — время от времени, фиолетовый редко, темнофиолетовый — никогда). Строки сверху вниз: низкое владение языком, низкий-средний доход; низкое владение, высокий доход; умеренное владение, низкий-средний доход; умеренное владение, высокий доход; английский родной, низкий-средний доход; английский родной, высокий доход. (C) % авторов, предоставивших неанглоязычное саммари к англоязычной статье (т.е. предпочитающие, чтобы его перевели в редакции). (D) доля исследователей, распространивших англоязычные статьи на других языках, также как на английском. Сплошная линия — высокий доход; пунктир — средний — низкий. Прочие обозначения см. рис. 1. Доход исследователей был везде значим.

Более частое неприятие

Амано и его коллеги также изучили процесс рецензирования. Не носители английского языка сообщали, что их работы отклонялись именно из-за проблем с письмом в 2,5 раза чаще, чем носители языка. Это знакомо Лине Перес-Анхель, колумбийскому палеоклиматологу из Университета Брауна в Провиденсе, Род-Айленд.

«У меня были рецензенты, которые прямо говорили, что мой английский ставит под сомнение качество исследования, или в основном давали мне резкие отзывы о моем английском, что заставляло меня думать, что это связано с моей латиноамериканской фамилией»,

— говорит она.

И проблемы не ограничиваются докладами и презентациями, говорит Паула Итурральде-Полит, эколог из Эквадора из Университета Коста-Рики в Сан-Хосе.

«Эти препятствия возникают на каждом шагу в процессе становления исследователя»,

— говорит она. По ее опыту, подача заявки на грант для финансирования исследовательских проектов, например, занимает гораздо больше времени у человека, не очень хорошо владеющего английским языком.

«Кроме того, вашему консультанту потребуется больше времени, чтобы просмотреть его, потому что у вас будет больше ошибок».

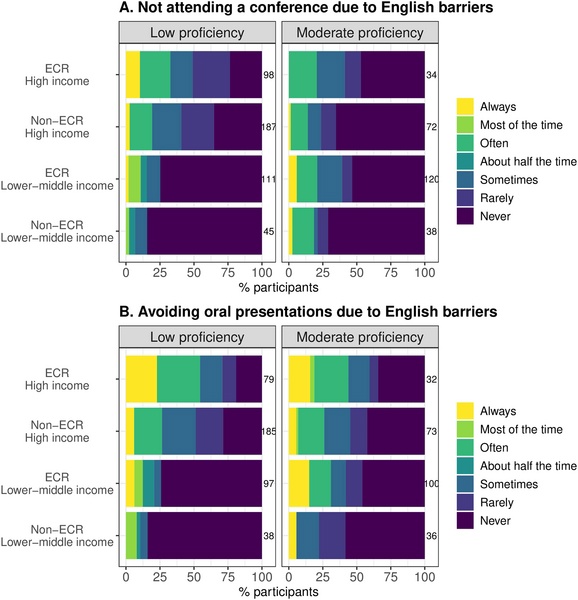

Рис. 3. Языковой барьер для участия в конференциях. Частота (А) непосещения конференции и (B) отказа от устных докладов из-за неуверенности в своём английском. ECR — начинающий исследователь, определялся по 5 или менее статьям на английском, non — ECR — все прочие авторы. Цифры справа от каждой строки — объем выборки. Показана столбчатая гистограмма, какой % таких авторов и насколько часто отказывается от участия или от устного доклада.

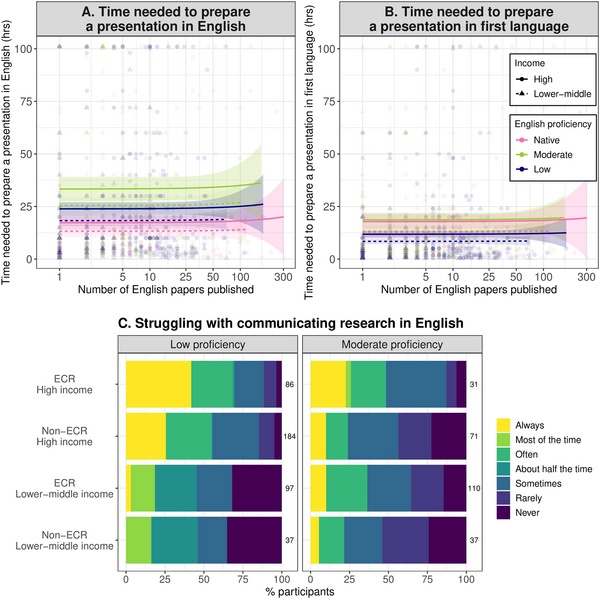

Рис. 4. Языковые барьеры при подготовке и проведении презентаций на английском языке. (А) количество часов, необходимых для подготовки и отработки устной презентации на английском языке. (B) Количество часов, которые потребовались бы для подготовки и отработки такой же устной презентации на родном языке. (C) Частота невозможности уверенно объяснить результаты исследования во время презентации из-за языковых барьеров. Линии регрессии (с 95% доверительными интервалами в виде заштрихованных областей) в (A) и (B) представляют предполагаемую взаимосвязь с количеством опубликованных англоязычных статей (показано на преобразованной оси log10), основанную на результатах, показанных в таблицах S15 и S16. В (C) ECR (начинающий исследователь) определен как человек, у которого на данный момент опубликовано 5 или менее статей на английском языке. Цифры справа от каждой столбца представляют размер выборки. Данные, лежащие в основе пунктов (A) и (B), являются необработанными данными непосредственно из вопросов опроса, которыми мы не можем делиться по соображениям этики в целях обеспечения конфиденциальности респондентов. Данные, лежащие в основе пункта (C), можно найти в данных S1.

На конференциях с трудностями сталкиваются даже те, кто преодолевает трудности с представлением своей работы на английском языке. Германа Барата, исследователь, специализирующийся на научных коммуникациях в Государственном университете Кампинас в Бразилии, говорит, что, несмотря на свободное владение английским языком, она все еще иногда чувствует себя неловко.

«Нам дается одинаковое количество времени на презентацию, но то, что мы можем сказать за 10 минут, отличается от того, что может сказать носитель языка»,

— отмечает она.

Исследование, вероятно, недооценило влияние языковых барьеров, потому что оно не учитывает людей, которые бросили академические круги из-за описанных проблем, отмечает Амано. Многие из тех, кто остается, говорит Барата, считают, что язык мешает им делиться своими результатами и продвигаться по карьерной лестнице.

«У нас гораздо более длинный и медленный путь, чтобы презентировать себя и презентировать нашу работу за границей»,

— говорит она.

Амано считает, что решение проблемы не должно быть обязанностью одних только жертв языкового барьера. Например, журналы могли бы предоставить доступ к инструментам искусственного интеллекта, чтобы помочь исследователям в написании статей, или могли бы связывать авторов со знатоками английского языка, чтобы они помогали рецензировать их статьи. На конференциях можно было бы разрешить исследователям выступать на своем родном языке с помощью переводчика и публиковать тезисы на нескольких языках.

«Не носители английского составляют почти 95% населения мира»,

— говорит Амано.

«Если мы не поддержим эти 95%, я уверен, что мы не сможем решить многие глобальные проблемы».

Источник в Nature

Оригинал в PloS

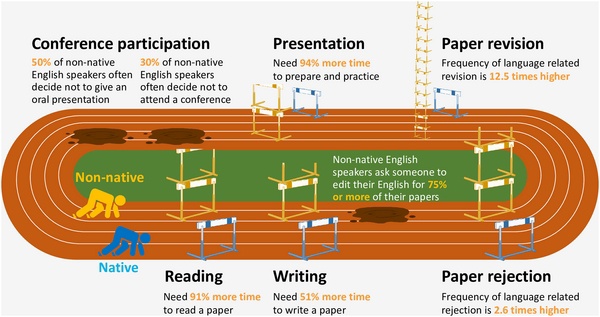

Рис. 5. Величина языкового барьера для не-носителей английского языка, на разных этапах публикационного процесса (изображён в виде беговой дорожки). Высота препятствий для «бегунов» показывает а) отношение времязатрат на чтение профессиональных статей для не-носителей языка сравнительно с носителями (Reading: на 91% больше); б) то же на написание статей по-английски (Writing, на 51% больше); в) то же на подготовку устного доклада на конференции (Presentation, на 94% ), г) та же пропорция для частот отклонения статей (Paper rejection, в 2,6 раза больше), д) она же для частоты отправки статей на доработку из-за того что редакция/рецензенты видят там проблемы с английским (Paper revision, в 12,5 раз чаще). Данные для тех, кто опубликовал пока что только одну статью на английском. Эти цифры не подходят для иллюстрации того, что наука это гонка.

Перевод и примечание Марины Фридман.

В области молекулярной, медицинской и компьютерной биологии эффект недоверия к плохо переведённым статьям сказывается слабее, возможно, из-за неплохой российской репутации в этих областях, особенно в последней. Обычно в рецензиях предусматривается оценка содержания статьи и языка, на котором она написана, отдельными пунктами. Тем не менее, плохой язык может существенно затруднить понимание. Кроме того, во многих изданиях требуют справку, что статья вычитана сертифицированными переводчиками. Тут два момента 1) им надо платить, хотя в грантах эти расходы обычно не предусматриваются, а это деньги, сопоставимые с зарплатой сотрудников, 2) переводчики далеко не всегда являются специалистами ещё и в этой научной области, и поправленный перевод после них приходится снова просматривать. Безусловно, подготовка специалистов в этой области и их оплата являются важными моментами, способствующими научному лидерству.

Язык на конференциях — ещё бОльшая проблема, в принципе у многих исследователей с письменным лучше чем устным, потому что они главным образом читают статьи. Отчасти ситуацию может поправить обязательная параллельная презентация, доступность её после доклада (хотя во многих случаях это проблематично, авторы боятся, что кто-то переделает их работу раньше и опубликует), возможно — использование технических средств для перевода, пусть даже умеренного качества. При этом в ковидную и постоковидную эпоху онлайн-конференции, преимущественно в устном формате, распространились ещё более широко. Важно затронуть момент общения (вопросы докладчику, обсуждение в кулуарах). В онлайн-конференциях распространилась полезная традиция задавать вопросы письменно и иногда давать на них письменные ответы. В оффлайн конференциях полезно было бы присутствие формального или неформального переводчика.

Плюс, естественно, более интенсивное обучение научных работников английскому языку (биотехнологические фирмы это, кстати, практикуют). Тут я особой альтернативы не вижу. При этом желательно и работы на родном языке как-то сохранять для мировой науки, тем более, что региональные моменты тем же зоологам и ботаникам могут понадобиться. С этим тоже швах. Вот параллельное издание журналов на родном языке и на английском — вполне нормальная практика, беда в том, что жадины из соответствующего издательства не давали и не продавали электронной версии, надеясь заработать на бумажной.

P.S. публикатора. Барьер, отмеченный Амано с соавт., имеет отчётливую классовую природу. Как писал тот же Nature, бедность — главное препятствие для успешных занятий наукой, деньги, необходимые для изучения английского, сегодня идут в нагрузку к затратам, нужным для собственно занятий наукой, и это может оказаться соломинкой, ломающей спину верблюда. Чем ниже барьер, тем полнее реализация научных талантов жителей бедных стран и/или представителей низших классов, а именно это — главный, пока недоиспользуемый ресурс научно-технического прогресса человечества в ближайшие 50 лет. Уже поэтому необходимо сохранить научные издания и научные мероприятия на русском и других «неанглийских» языках. Научный талант распределяется гораздо шире, нежели знание английского; у выходцев низших классов или из глубинки обычно имеет место быть первое без второго, и первоклассные статьи на русском в российских журналах нужны как минимум для ориентации таких людей, чтобы они видели чем занимается мировая наука и захотели к ней присоединиться, как максимум, для развития тех направлений исследований, которые специфичны именно для нашей страны, и должны ею развиваться в первую очередь.

Такие есть, и множество, национальные особенности науки — реальность, отлично известная учёным и отрицаемая лишь ради идеологии крайнего (глупого) западничества. Нашей стране здесь повезло: в отличие от многих других стран, советская наука была полночленной, с 1950-х гг. поддерживался паритет между наукой СССР и его противников (США и союзники), поэтому наука России может развиваться на своём (русском) языке, даже несмотря на потери и в кадрах и в достижениях последние 30 «рыночных» лет.

Целый ряд достижений и / или подходов отечественной науки был наконец-то воспринят мировой, т.е. англоязычной-американской наукой именно в 2010е гг.: таковы опыты Д.К.Беляева по доместикации, теория симбиогенеза Холодковского, теория стабилизирующего отбора И.И.Шмальгаузена и пр. Т. е. проходят десятилетия или столетия для восприятия достижений инонациональной науки, хотя всё выше перечисленное в своё время публиковалось и по английски.Но рано или поздно оно всё же случается, и исключительно важно, чтобы в этот момент сохранялась традиция соответствующих исследований и публикаций на нашем языке, хотя бы чтобы верно ориентировать мировую науку, чтобы она не наступала на грабли, не изобретала велосипед и пр.

Английский язык по-прежнему правит миром, но это вовсе не обязательно хорошо — не пришло ли время ограничить его власть?

Английский язык по-прежнему правит миром, но это вовсе не обязательно хорошо — не пришло ли время ограничить его власть?

Умение бегло говорить на английском дает очевидные преимущества, но те, кто не владеет этим языком, оказываются в довольно невыгодном положении, пишет The Guardian. Автор статьи предлагает несколько способов, чтобы немного восстановить языковую справедливость.

Те, кто проводит рождественские каникулы в материковой Европе, скорее всего, обратили внимание, что в магазинах и отелях часто можно встретить персонал, способный поддержать разговор на английском, и что этот язык используется и на различных вывесках, и в меню ресторанов. Это не должно никого удивлять, и, надо сказать, это не случайность: хорошее владение английским языком по всей Европе является результатом образовательной политики, в рамках которой его преподавание в государственных школах интенсивно продвигалось на протяжении нескольких последних десятилетий.