Лесной голубь-клинтух в 1980-1990е гг. на юге Европейской России, на Украине, на Северном Кавказе стремительно сокращал численность, ибо гнездился в дуплах старых деревьев, а их становилось всё меньше вследствие сокращения старовозрастных массивов (Белик, 2000). Да и селиться там делалось всё опасней: шедший в те же годы рост численности куниц увеличивал гибель гнёзд (и насиживающих родителей), рост численности тетеревятника угрожал самим птицам.

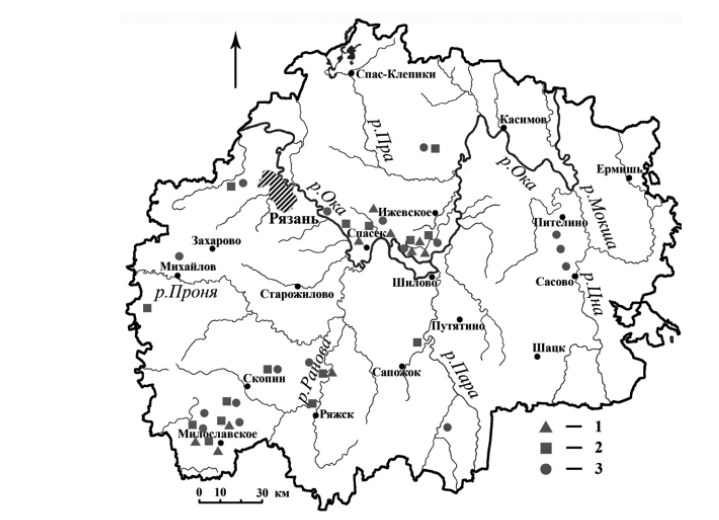

Вид мог исчезнуть вовсе, но спасся “своими силами”, даже без помощи человека. Начиная с 2005-2010 гг. всё больше локальных популяций клинтуха радикально cменило ландшафт (из леса в сельхозугодья) и места гнездования — полые бетонные опоры ЛЭП вместо дупел, подобно диким сизарям Columba livia, заселяющим ниши в боковых стенках оврагов (рисунок). Видимо, первыми это сделали молодые голуби из «лесных» группировок, сохранившихся вопреки общему падению численности в предыдущие годы, в подражание гнездящимся там же галкам C.monedula. В Рязанской области в бетонных столбах ЛЭП клинтух впервые гнездился в 2019 г., в следующие 5 лет данная инновация охватила всю области (13 из 25 районов).

Группировки на ЛЭП сильно выросли численно, тогда как лесные лишь сокращаются с 1995 г. (Иванчев, 2025). В 2017-2019 гг. подобное гнездование отмечено на территории г.Санкт-Петербурга на территории Юнтоловского заказника, также по соседству с галками (раньше там клинтухов не встречали). Следовательно, инновация независимо возникает в разных частях ареала (Бобенко и др., 2007; Гаврилюк, 2009; Белик и др., 2010, цит.по Фридман и др., 2016; Соколов, 2017; Кожин и др., 2021, цит.по: Фридман, Суслов, 2022).

б.

Рисунок. Новая адаптация клинтуха — гнездование в столбах ЛЭП. а. Клинтух на опоре ЛЭП в степных окрестностях Воронежского заповедника. 26 июля 2015. Фото П.Д.Венгерова (2016). б. Распространение очагов гнездования клинтуха в бетонных столбах ЛЭП в Рязанской области. Местонахождение гнёзд: 1 – в 2020-2021 годах, 2 – в 2022-2023 годах, 3 – в 2024 году. Из: Иванчев, 2025. в. Место гнездования клинтуха в обрыве на реке Орта-Тентек, Джунгарский Алатау. 12 июля 2011. Из: Березовиков, 2012.

На “первых шагах” освоения новых мест гнездования вид гнездится только на ЛЭП, ближайших к лесным массивам, проходящие среди открытых полей игнорирует, начиная гнездиться там через несколько лет, в меру роста численности в данном районе (Забашта, 2022). Сменой мест гнездования и ландшафта вид не просто прекратил вымирание, но оказался успешен в гораздо большей степени, чем был ранее. Вновь возникшие динамичные популяции на ЛЭП намного плотнее (максимально 1,25-5 пар/км в Воронежской и Липецкой обл., 3,4 пары/км в Орловской), к концу 2010-х гг. их численность в 5-6 раз выше, чем в окрестных лесах (максимально в 10 раз), они осваивают населённые пункты (Соколов, Недосекин, 2016). Там вид делается нерегулярно зимующим, может стать и частично оседлым, фенодаты прилёта сдвинулись аж к началу марта (данные по Орловской обл., Свиридов, 2021, 2022).

Подчеркну: восстановление численности идёт за счёт динамичных популяций, консервативные, обитающие в лесных массивах, остались уязвимыми даже при поселении в городских лесах и крупнейших городских парках (в Западной Европе). Голуби здесь не освоили урбосреду, но остались пассивным синантропом: при разрушении предпочитаемых древостоев, их сокращении или фрагментации (почти неизбежных при нынешних трендах эволюции урболандшафта) численность вида падает, он даже не пробует осваивать более гемеробные территории, см.данные по Дижону, Брюсселю или пригородам Стокгольма (где благодаря сохранению «зеленых коридоров» с рекреационными лесами городская популяция увеличивает численность при опережающем сокращении региональной); в Мадриде клинтухи гнездятся в «ядерной» части парков, избегая «краевых зон», что говорит о слабой урбанизации (Tomiałojć, 1998; Mörtberg-Wallentinus, 2000; Fernández-Juricic, 2001; Kelcey, Rheinwald, 2005, цит.по: Фридман и др., 2016).

Какая “подсказка” сразу направила клинтухов, готовых менять места гнездования, к удобнейшим в этом плане (и не только) полым столбам ЛЭП? (вместо попыток (множественных и не очень удачных) “пробовать” самые разные варианты, вроде периодического гнездования в нишах стен карьеров, трещинах скал, норах, под крышами зданий вокруг окультуренных лесов Западной Европы). Это видно из многолетних наблюдений Сергея Львовича Ушкова в Ильменском заповеднике 1930-1940-х гг.

«В Ильменском заповеднике, где клинтух встречается довольно часто, но где дуплистые деревья вообще редки — этот голубь обычно гнездится в пещерах скал, в россыпях, иной раз очень низко над поверхностью, и нередко делается жертвой лисицы и волка. Живёт он и в дуплах, и трудно сказать, где чаще. Гнездясь в скалах, голубь делает самое простейшее гнездо из тоненьких веточек и травы и откладывает обычно 2 яйца. Местность и растительность, её покрывающая, по-видимому, не имеет значения, ибо гнездо клинтуха находили на скалах по гребню главного Ильменского хребта, в редколесье или в совсем безлесном участке, и в сосновых борах по склону горы, а также по берегам озёр и болот, среди березняков или сосново-берëзовых лесов.»

«В средней и южной частях Ильменского хребта, покрытых преимущественно сосновым лесом, а также на Косой горе мы находили его гнезда в щелях вышедших на поверхность горных пород. Иногда такие обнажения бывают в виде стены высотой от 1 до 3 метров и более, тянутся непрерывной грядой на большом протяжении, в них бесчисленное количество различных углублений, глубоких трещин, среди которых клинтух и устраивает своё крайне простое гнездо. Вблизи камней обычно нет леса, если не считать единичных сосен, листвянок и куртинок кустарника. В полосе озëр клинтух гнездится в дуплах, выдолбленных желной. Обычно в таких случаях бывает старая осина, одиноко стоящая в опушке старого леса по берегу озера или болота.»

Увы, эти данные отсутствуют в видовом очерке по клинтуху тома «Птиц России и сопредельных регионов», посвящённом голубям (Котов, 1993). Это хорошая иллюстрация, что развитие науки зигзагообразно, не только рост научного знания, но и забывание части добытого, и важно последнему противостоять. Другой интересный момент — «забыв» про дупла, клинтух в Ильменском заповеднике гнездится точно также, как дикие сизари в Средней Азии (и как это вообще более типично для рода). Совсем недавно же гнездование в вертикальных трещинах внутри обрывов (гнездо из прутиков вставляется туда как пробка) было показано для туркестанского, более светлого, подвида клинтуха yarkandensis (рисунок, в).

В следующем году это место было занято сизарём. Позднее гнездо было найдено

«в новой промоине, образовавшейся в результате стока и размыва в вертикальной трещине соседнего глинистого выступа. Она имела в верхней своей части дуплообразное расширение с округлым входом и уже ранее использовалась птицами, так её края были испачканы помётом. Ниже летка также имелись белые потёки помёта, свидетельствовавшие о длительном использовании птицами этого места. На выступе выше входа в гнездо сидел самец клинтуха, временами надувавший горло и глухо ворковавший. В течение получаса слежения в зрительную трубу удалось пронаблюдать прилёт самки, имевшей более тусклую окраску оперения. Она присела рядом с самцом, который демонстрировал ухаживающие позы и касания клювом. Спустя несколько минут она улетела вверх по ущелью и больше не появлялась в течение 15 последующих минут. Судя по поведению, у них в это время происходило насиживание яиц.» (Березовиков, 2012).

Мой учитель Геннадий Николаевич Симкин показал, что видовые адаптации «работают» не везде и всегда, а лишь в особые периоды жизни особей (отдельные моменты определённых стадий годового цикла) и в особых условиях. Для них, собственно, они и вырабатывались, это то что эволюционисты зовут локально-обстанововочным характером демонстраций. Вне этого реализуется общий для всего рода комплекс признаков («тип»), представляющий неспециализированное состояние. Адаптации, отмеченные морфологом (а в поведении — этологом) у разных видов группы, имеют иерархию во времени появления и выстраиваются в определённой исторической последовательности.

У одного вида в одних обстановках проявляются адаптации, присущие предковым формам (исходные или архаические в терминологии Геннадия Николаевича, в других — связанные с обособлением данного вида как таковым (ключевые). Гнездование в дуплах для клинтуха — ключевая адаптация, в нишах и трещинах обрывов либо скал — архаическая. Есть ещё и критические адаптации, используемые лишь при резком ухудшении существования, случающемся время от времени, но достаточно редко: в наиболее тяжёлый сезон года, в особенных биотопах, связанные с самыми специализированными кормовыми методами и в других особых условиях. Скажем, зимнее кормление белой Parus cyanus и особенно голубой лазоревок P.caeruleus в тростниковых зарослях и/или бурянном высокотравье, где их сильный клюв позволяет «лущить» полые сухие стебли, добывая насекомых.

Им соответствуют независимо зафиксированные адаптации Лайэма (Liem, 1980) — виды цихловых рыб со специализированной морфологией челюстей обладают не соответствующей им (универсальной) диетой (также Aurélie Cosandey-Godin et al., 2008). Разнообразие корма важно для приспособленности в обычное время, что не исключает специализации к редким видам корма (моллюски), потребляемым в экстремальных ситуациях.

Адаптации Лайэма — узкоспециализированные адаптации, развивающиеся у вида-генералиста в обстановке кратких критических повторных встреч с фактором пессимальности. Например, мощные моляры парантропа оказались лайэмовской адаптацией. Радиоизотопный анализ его зубов показал, что по спектру питания он не отличался от австралопитека, предпочитая сочные растительные корма. Грубые жесткие корма он потреблял разово, видимо тогда просто ничего другого не оставалось. Австралопитек в этом случае вынужден был мигрировать или переходить на мясо. В принципе, в Африке так все коровьи антилопы живут – предпочитают свежую сочную траву, но в засуху сжуют и сено на корню. В Европе аналогично олени (на постоянной хвойной диете получают колит, но время от времени – можно).

Интересно, что не нашлось статей про лайэмовы адаптаций, связанных с длительным противостоянием силы стихии, аффектом или для специализаций, связанных со сложной последовательностью действий или для факторов пессимальности, угрожающих скорой непосредственной гибелью, то есть со всем тем, что связано с адаптацией к новизне. Например, норвежские лемминги именно норвежской популяции обречены время от времени пересекать узкие фьорды при популяционных взрывах. В тихую погоду это трудная, но преодолимая задача – установлено прямым наблюдением. Но никаких адаптаций к плаванью у леммингов нет. Аналогично, у белого медведя мало адаптаций к плаванью – он, как и лемминг, берет простой выносливостью, в плане плаванья у вымершего алеутского медведя заливов, который ел моллюсков, ныряя за ними, словно калан, адаптаций к плаванью больше. Еще больше их у стеллеровой коровы. Но ни тот, ни другой не расселялись (по запискам Стеллера его сирена хорошо переносила длительные голодовки, в штормовую погоду в море не выходя неделями – вполне хватило бы, чтобы доплыть до континента).

Поэтому адаптации Лайема в плане освоения новизны ничуть не лучше и не хуже преадаптаций. А вот актуализация архаических адаптаций в новой необычной среде часто бывает полезна, создавая спасительную для вида новизну, как в случае с клинтухом.

![Откуда берётся новое в (микро)эволюции? Print PDF Лесной голубь-клинтух в 1980-1990е гг. на юге Европейской России, на Украине, на Северном Кавказе стремительно сокращал численность, ибо гнездился в дуплах старых деревьев, а их становилось всё меньше […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2025/03/Q0w8qk3941w-465x190.jpg)