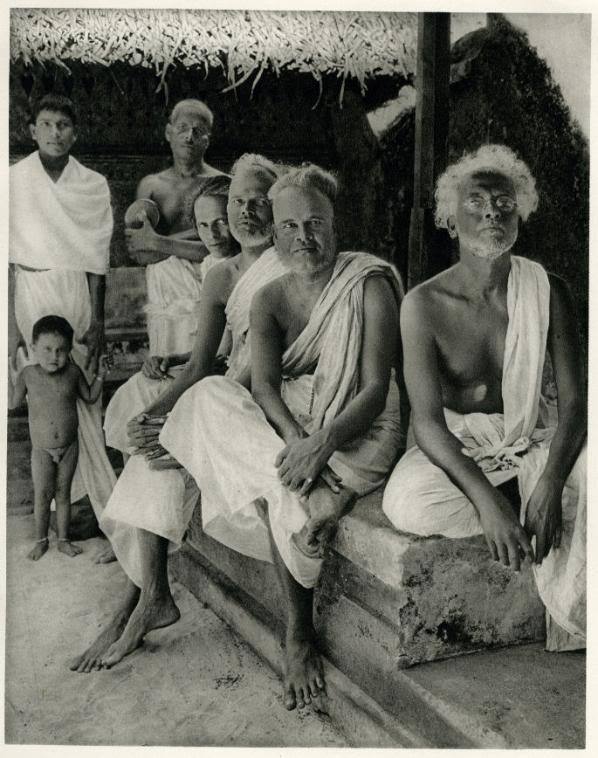

Описывая брак и семью у наяров Малабарского берега (Индия), притязающий быть марксистом Юрий Семёнов сообщает:

“Общество наяров было уже классовым. Хозяйственной ячейкой был у них таравад — группа, состоявшая из братьев, сестер, детей сестер и детей дочерей сестер. Жили все члены таравада в одном общем доме. Женщины в общей кухне совместно готовили пищу. Взрослые члены наярской родьи совместно владели всем имуществом. Каждая взрослая женщин имела нескольких мужей, которые всегда принадлежали к иным материнским родам и таравадам. Каждый взрослый мужчина имел несколько жен из других родов и таравадов. Мужчина при заключении брака дарил жене кусок ткани.

Позднее он должен был давать ей небольшие подарки во время каждого из трех великих праздников. Прекращение дарения было молчаливым знаком расторжения брака.

Муж время от времени ночевал у жены. Он приходил поздно вечером и покидал жилище жены рано утром, до завтрака. Тот, кто ночевал у женщины, оставлял оружие у дверей ее комнаты, что служило предупреждением для других ее мужей. И этим связи мужа и жены исчерпывались. Мужчина не нес никаких обязанностей по отношению к детям жены и не имел на них никаких прав. Он не жил с ними, не кормил их, не передавал и не имел права передавать им никакого имущества. Весь свой труд он полностью отдавал родье. Кормил он и воспитывал только племянников и племянниц и детей племянниц. Таким образом, у наяров совсем не существовало семьи”.

“Социальная организация отношений между полами: Возникновение и развитие”

Можно подумать, что наяры это отдельный народ с такими обычаями семьи и брака. Этим автор вводит читателя в заблуждение: наяры — кшатрийская каста народа малаяли, и эти обычаи — часть общих для кастового общества правил брачевания, в которые вовлечены и местные брахманы Намбудири, и прочие кшатрии, так что возникает сложный гипергамный комплекс:

“У некоторых каст Южной Индии традиционные брачные отношения построены на совершенно иных принципах, нежели в большинстве североиндийских каст. Яркий пример такого своеобразия в Керале представляет воинско-землевладельческая каста наяров, особенно их традиционные брачные связи с брахманами Намбудири. Среди наяров выделяется высшая категория, как бы отдельная аристократическая подкаста, именующих себя кшатриями. Керальские кшатрии производят себя от Солнечной династии, во главе с самим Рамой. К ним принадлежали и правители мелких княжеств, в том числе и правившие династии Траванкора и Кочина [216, 258; 182, 306-308]. Впредь и мы эту группу наяров, по примеру Иравати Карве, будем рассматривать как отдельную и называть кшатриями, хотя не все авторы, писавшие о наярах, этому следуют. Между тем это помогает разобраться в деталях брачных отношений у названных малаяльских каст. Кроме них в среде наяров различались еще три-четыре категории подкаст ниже рангом, в том числе и низшие «шудры». Некоторые авторы считали эти категории наяров отделыными кастами [182, 309, 311]. Эти касты вместе с брахманами Намбудири принадлежат одному народу малаяли, соседствуют территориально и тесно взаимодействуют в брачных отношениях. Ни одна из них ·не эндогамна в строгом смысле слова, но в совокупности они составляют гипергамный комплекс с весьма сложными взаимоотношениями.

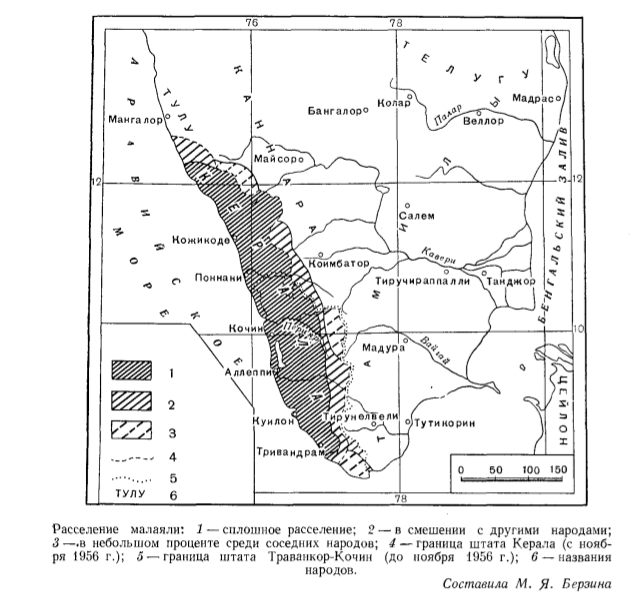

Это крупнейшие касты Кералы, и сосредоточены они в центральной ее части, т . е. в южных районах округа Maлaбap, в Кочине и северном Траванкоре. Говорить мы будем преимущественно о брачных правилах.·О традиционных обычаях в этой сфере отношений, хотя в последнее время отступлений от правил и нарушений норм становится все больше.

Своеобразие этой группы каст объясняется многими причинами. Малаяли живут в Керале на крайнем юго-западе полуостровной Индии вдоль побережья океана, отгороженные от внутренних областей полуострова цепью Западных Гхатов. Удаленные от североиндийских центров древней культуры, они в большей мере сохранили специфику культуры и социальной организации, некогда· присущую и другим народам Южной Индии.

Малаяли принадлежат в общекультурном смысле к наиболее развитым народам Индии. Еще в древности у них были свои государства. Язык малаялам имеет свою письменность и многовековые литературные традиции. У малаяли самая высокая в стране грамотность населения. А в рассматриваемых кастах грамотных и получивших образование женщин не меньше, чем мужчин.

И вот в семейно-брачных отношениях у крупнейших каст малаяли обнаруживаются особенности, характерные для тоrо общественного устройства, которое обычно именуется матриархатом. У некоторых каст в Керале, в том числе у наяров, ·господствовала матрилинейность счета родства и наследования, матрилокальность поселения и дислокальность браков. До недавнего времени даже правители малаяльских государств наследовали троны по женской линии. Брачные нормы в этой матрилинейной среде интересны уже сами по себе, но удивительно, что функционируют они в традиционном взаимодействии с патрилинейным обществом брахманской к асты Намбудири.

«Папа идёт!», Раджа Рави Варма, 1893 г. Дочь художника (Махапрабха Тампуратти) с внучкой (Мартанда Варма) смотрят влево на приближающегося отца. Картина символизирует матрилинейность и пр. брачные практики наяров

Особенности семейно-брачных отношений у этой группы каст давно привлекли внимание ученых [342; 157; 216; 212; 182; 151; 251; 252]. Поэтому трудно согласиться с Джоан Менчер и Элен Гольдберг, будто ученые пренебрегали отношениями Намбудири-Наяр [252, 103]. Наоборот, этой теме повезло в литературе, судя даже по списку, приведенному в конце статьи Дж. Менчер и Э. Гольдберг. Достаточно полно и лаконично эти отношения изложены в книге Иравати Карве «Родственная организация в Индии>>. Из более поздних особого внимания заслуживают упомянутые выше работы Кетлин Гаф, Луи Дюмона и Джоан Менчер. В них содержится обильный материал· по деталям родственных и брачных отношений и терминология родства у рассматриваемых каст. В данном случае интересны принципы брачных норм, отличающие эту группу каст от остального кастового общества .

Брахманы Намбудири принадлежат к разряду высокородных и очень ревниво относятся к своим генеалогиям. Большинство их принадлежали либо к земельной аристократии в Кочине и Траванкоре, либо к верхам духовенства · [252, 89]. Подобно всем другим брахманам и в отличие от наяров, Намбудири патрилинейны и патрилокальны. Они делятся на готры, среди которых есть носящие имена традиционных брахманских риши» например, Кашьятта и Бхарадваджа [342, т . 5, 191]. Готры подразделяются на большие семейные коллективы, именуемые иллам.

Намбудири женят только старших сыновей, обычно одного, изредка двоих (в тех случаях, когда у старшего нет мужского потомства). Жен для них берут только из своей среды, однако вне илламов и готр. Остальные младшие сыновья остаются формально холостыми. Наследует отцу в этом случае старший сын. Стремлением сохранить имущество нераздельным в одних руках некоторые авторы и объясняют целибат младших сыновей. В результате в семьях Намбудири постоянный избыток незамужних женщин и наличие холостых мужчин. Все это не способствовало нормальному росту численности касты. Правда, острота проблемы несколько уменьшается принципиальной дозволенностью старшим сыновьям брать вторую и даже· третью жену [252, 98, 105 , а также обменными браками, при которых семьи определенных двух илламов обмениваются женихами и невестами [252, 98]. И все же здесь, как и у Кулинов в Бенгале, имеют место соперничество между отцами невест, злоупотребления приданым, двоеженство, выдача замуж несовершеннолетних. Внебрачные связи женщины сурово наказываются изгнанием виновной из общины и отлучением от· касты.

Кроме экзогамии большой семьи и готры брахманы Намбудири придерживаются и престижа в смысле имущественного положения брачующихся семей. И хотя значительная часть их в прошлом крупные землевладельцы, при браке между двумя семьями размеры землевладения не имеют особого значения. Земля никогда не идет в приданое. Важнее размеры движимого имущества. Наряду с ранговым статусом иллама имущественное положение также определяет положение семьи Намбудири в обществе.

Иначе складывается судьба оставшихся неженатых младших сыновей у Намбудири. Они фактически женятся на женщинах из кшатриев и наяров, хотя в рядах Намбудири такие браки формально не признаются. Наяры и кшатрии их даже поощряют. При этом создаются пары на постоянное сожительство, которые часто производят многочисленное потомство. Но брак этот дислокальный. Женщина наярка или кшатрийка не переселяется в семью мужа, а остается с детьми в своей матрилокальной семье. Фактический муж ее из Намбудири остается в семье своего отца, только по вечерам навещая супругу. Тем не менее брак наярки с брахманом Намбудири, как и брак ее с наяром, называется самбандхам, что буквально означает «связь на равных».

Однако большинство наяров и кшатриев заключает браки в своей среде, соблюдая при этом иерархический порядок в касте, расслоенной на несколько престижных групп. Даже кшатрии не все одинаковы, а среди наяров выделяются по крайней мере три группы [82, 320; 243, т . 1, 238].

Так образуется оригинальный гипергамный комплекс, включающий брахманов Намбудири и разные катеrории кшатриев и наяров. Брачные пары Намбудири порождают только брахманов Намбудири; мужчина Намбудири из младших сыновей и женщина кшатрия порождают так называемых настоящих кшатриев; мужчина Намбудири и женщина из наяров порождают наяра высшего ранга; кшатрий и кшатрийка производят кшатрия же, но ниже рангом; кшатрий и наярка порождают обычного наяра; а брак наяра и наярки дает наярское потомство низшего ранга. Иравати Карве приводит эту цепочку гипергамных отношений даже в графическом виде [216, 268, 269].

Деревянный идол богини Кали, 17 в. Кали — воинственная ипостась Бхагавати, божества-покровителя наяров.

В отличие от гипергамии у народов и каст Северной Индии на Малабаре подобные браки не повышают социальный статус женщины и ее потомства. Для женщины из наяров или кшатриев брак с брахманом Намбудири позволяет сохранить за потомством ее квстовый ранг. Эндогамные же браки в нутри кшатриев и наяров, как мы видим, даже понижают престижный статус потомства, хотя дети и продолжают жить в семьях своих матерей. Положение детей определяется рангом матерей, но зависит и от ранга отца, чем он ниже, тем ниже статус детей. Отцы у наяров, как правило, остаются жить в своих материнских семьях, более или менее регулярно· навещая жену и детей, и до недавнего времени почти не участвовали в их воспитании. Приходится говорить «как правило», потому что еще с первых десятилетий нашего века в наярско-намбудирской среде возникла тенденция создания малых семей как смешанного типа, так и чисто наярских во главе с одним из супругов.

Но старые семейно-брачные традиции еще превалируют в этой части малаяльского общества. А в э этом обществе есть значительная по размерам группа так называемых сирийских христиан и евреев, появившаяся здесь в первые века нашей эры, и мусульман (мопла или мапила), живущих здесь с VIII-IX вв., не принадлежащих к кастовому обществу, не соблюдающих кастовые брачные обычаи.

Большие семьи у брахманов Намбудири, так называемые иллам, не столь велики, как семьи североиндийских брахманов, но о ни едва ли не в большей степени патриархальны по прерогативам и авторитету глав семей. Кроме главы и его жены в семью входят его младшие братья, сыновья и жены старших сыновей, сыновья сыновей, а также незамужние дочери самого главы семьи и его сыновей. Старшие сыновья со своими законными женами и детьми могут иметь свой дом на усадьбах отца, в доме быть хозяевами и воспитателями детей. В дополнение к законной жене брахманы намбудири могут иметь и вторую жену в матрилинейной наярской семье. В доме наярки он — визитер и любовник, что, как уже говорилось, нисколько не тревожит и не шокирует ее родственников, так как мужья вообще не живут в их семьях.

Но иногда муж-визитер, особенно из младших сыновей Намбудири или из своих же наяров,. теснее привязывался к жене и детям, становился советником, а в ·иных случаях и воспитателем детей. Но постоянным и ближайшим воспитателем детей в этих семьях был дядя по матери. Интересно, что даже самый нежный муж и отец из Намбудири, навещая свою наярскую семью, остается высокородным брахманом, поэтому пищу принимает отдельно от осталыных членов этой семьи.

Малая наярская семья состоит из женщины, ее детей и внуков. Но и у наяров господствовала до последнего времени большая семья, большесемейная община -так называемый тарвад. Во главе такой семьи стоит старшая женщина. В состав семьи входят только к ровные родственники по женской линии. Это сестры и братья старшей женщины, дочери и сыновья ее самой и ее сестер, дети ее дочерей и сыновья ее самой и сестер, дети дочерей сестер. Мужья всех этих женщин принадлежат к другим тарвадам, живут там и только навещают своих жен. Жены всех мужчин данного тарвада также живут в своих тарвадах. В этих семьях нет родственников по браку, т.е. свойственников. В самой структуре тарвада для них нет места [216, 265].

Не удивительно, что в языке малаялам, как и в других дравидийских, нет специальной терминологии для свойственников, таких терминов, как тесть, теща, свекор, свекровь, зять, невестка и т.д. Даже у малаяльцев с патрилинейной организацией для обозначения соответствующих категорий свойства употребляется североиндийская, санскритская по происхождению терминология![216, 196-202].

Основными государствами у народа малаяли до провозглашения независимости Индии были Траванкор и Кочин. Правившие в них династии принадлежали к высшей категории касты наяров, которую мы здесь именуем кшатриями. Обе династии в кругах индийской правящей аристократии котировались как наиболее культурные и просвещенные. Обе династии в соответствии с обычаями касты состояли в брачных отношениях с брахманами Намбудири. От этих брачных союзов и рождались правители государств. Так, Траванкором правили: махараджа, его мать в качестве «старшей махарани» и старшая сестра в качестве «младшей махарани». Младший брат махараджи или сын этой сестры были наследниками престола. При этом никого ни в самой правящей династии, ни в обществе не интересовало, кто жена махараджи и кто мужья старшей и младшей махарани. Трон переходил к следующему сыну старшей или к старшему сыну младшей махарани, а при отсутствии у них сыновей -·к сыну следующей по возрасту женщины в династии. Иногда череда мужских отпрысков, принцев, так сказать, ожидающих своей очереди, была довольно длинной [216, 262].

В Кочине был приблизительно тот же порядок наследования. Его правители также являлись сыновьями наярок (кшатриек) и младших сыновей брахманов Намбудири. Правителю наследовал старший мужчина в матрилинейной семье-династии. Если у правителя были братья, они всходили на трон в порядке старшинства. После них шли в том же порядке сыновья сестер. Одновременно могли существовать десятки принцев потенциальных наследников престола [216, 264].

В таком виде семейно-брачные отношения у рассматриваемых каст существовали столетия и практикуются все еще· большинством, поныне принадлежащим к этим кастам. Но уже к концу колониального периода, а особенно в независимой Индии, в этих кастах активизировалось движение против брачных традиций. Инициаторами его были сами брахманы Намбудири в лице младших сыновей и оставшихся незамужними дочерей и наяры, мужчины и женщины. Так, были приняты государственные законы о наследовании, позволившие младшим сыновьям Намбудири передавать лично ими заработанные средства своим женам из наяров ·и детям, а во многих случаях основывать собственные хозяйства и превращать свою семью в независимую от брахманского иллама или наярского тарвада. При этом, естественно, фактически прерывались не только экономические, но и матримониальные связи нарушителей традиций с семьей предков. Мужчины наяры, в соответствии с этим же законодательством, также получили возможность отделяться с женой и детьми от тарвада и основывать свои малые семьи [216, 259]. В связи ·с ликвидацией крупного землевладения намбудирских илламов и наярских тарвадов, с развитием образования и культуры, политических отношений количество индивидуальных, как брахманских, так и наярских, семей неуклонно растет.

Сложнее и острее положение оставшихся незамужними дочерей брахманов Намбудири. Их братья уже освоились с возможностью создания семей с наярками. Выходом для женщины Намбудири было бы прекращение этой практики создания семей и возможность выходить замуж за молодых людей, вынужденных искать жен в среде наяров. Однако законодательным путем эта проблема не может быть решена. Поэтому среди женщин Намбудири обозначилось движение за радикальную ломку традиционных брачных обычаев не только в их касте, но и в других. Иравати Карве рассказывает, что в Каликате встретила демонстрацию коммунисток из брахманов Намбудири. Все это были незамужние дочери из состоятельных брахманских семей.

Они шли с флагами и лозунгами против своего унизительного положения. Спутник Иравати Карве сказал, что несколько лет назад только ногти на пальцах ног этих женщин можно было видеть постороннему, они были «асурьям пашья», т. е. невидимые даже солнцу, а теперь идут открыто против всех традиций [216, 263].

Из всего сказанного следует, что на крайнем юго-западе Индии у крупнейших каст Кералы наблюдаются в брачных отношениях существенные отклонения от общих для кастового общества норм. Причем нарушалась кастовая эндогамия именно в высших кастах, где она обычно особенно строга. Здесь взаимодействовали в брачных отношениях патрилинейные брахманы Намбудири с матрилинейными нвярами. У тех и других практически сосуществовали моногамные брачные-связи с полигамией (у брахманов Намбудири) и полиандрией (у наяров, где женщина могла иметь кроме мужа-визитера из Намбудири постоянного мужа из наяров).”

М.М. Кудрявцев. Кастовая система в Индии. М.: Восточная литература, 1992.

Зачем Семёнов натягивает сову на глобус? Видимо, полагает, что служит марксизму, создав как бы подтверждение модели эволюции брака и семьи Моргана-Энгельса. Действительно, “наярский” аспект отношений в описанном комплексе представляет собой матриархат, однако возникший вторично, как следствие других социальных явлений, к модели Моргана-Энгельса отношения не имеющих. И чтобы создать эту ложную иллюстрацию, автору пришлось опустить все прочие компоненты картины, ставящие его выводы под сомнение.

Зачем Семёнов натягивает сову на глобус? Видимо, полагает, что служит марксизму, создав как бы подтверждение модели эволюции брака и семьи Моргана-Энгельса. Действительно, “наярский” аспект отношений в описанном комплексе представляет собой матриархат, однако возникший вторично, как следствие других социальных явлений, к модели Моргана-Энгельса отношения не имеющих. И чтобы создать эту ложную иллюстрацию, автору пришлось опустить все прочие компоненты картины, ставящие его выводы под сомнение.

Так служат богу служители культа, а для учёного эта практика недопустима, хотя и встречается ввиду человеческой слабости — поскольку они люди, а не логические машины, любят свои теории больше, чем они того заслуживают и сопротивляются новому знанию. Марксисту такое тоже невместно, ибо он наука, а не только что философия или метод, так что логика и теории должны изменяться под “натуралистику”, а не наоборот. Это уже не марксизм, а мраксизм.

Причём читатель введён в заблуждение намеренно, книга Кудрявцева прекрасно известна всём нашим этнографам, а Юрий Семёнов всегда отличался начитанностью, будучи автором обширных компиляций. Подобная “ложь во спасение” недопустима тем более, что нужная иллюстрация матриархата легко находима у ряда других народов — мосо, живущих на юге Китая, кхаси в Северной Индии, минангкабау в Индонезии и пр.

Как писал по сходному поводу замечательный историк — и настоящий марксист — Михаил Николаевич Покровский:

«… поскольку история есть наука конкретная, и вся ценность «исторического подхода», на котором так настаивал Ленин, состоит именно в учете непосредственно фактической стороны дела. Чем лучше мы знаем факты, тем точнее будет наша формулировка и тем увереннее будет практический метод наших действий.

По мере все более и более близкого знакомства с фактами, отношение к тем или другим деталям не только может, но и должно меняться. Кто вздумал бы, на основании предвзятой точки зрения, навязывать истории то, чего не было, погрешил бы сразу и против ленинизма, и против исторической науки. Иначе, впрочем, и быть не может, поскольку ленинизм и требования строгого научного метода вполне совпадают».

Предисловие к сборнику “Октябрьская революция” (1929)