Ах, Аслан, – сказала Люси, – как же попасть в твою страну из нашего мира?

– Я буду учить вас этому всю жизнь, – ответил Лев. – Сейчас я не скажу, долог путь или короток, знайте лишь, что он пересекает реку. Но не бойтесь, я умею строить мосты.

Клайв Стейплз Льюис, «Покоритель зари»

Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя (Пс. 2:7)

В балладе Гёте Erlkoenig («Ольховой король»), переведенной на русский язык как «Лесной царь», сюжет вращается вокруг столкновения ребенка со сверхъестественным существом, убеждающим его последовать за собой. Это существо – Ольховый король – описывает блаженную страну, которая ему подвластна, и блага, которые ждут в ней ребенка, но затем переходит к угрозам. Вскоре после этого ребенок чувствует себя плохо и умирает.

Кто такой Ольховый король?

Свою страну он описывает как берег (Strand), где цветут яркие цветы (bunte Blumen). Мальчика там ждут золотые одежды (gülden Gewand) и дочери (Töchter) Ольхового короля, которые водят в ночи хороводы (führen den nächtlichen Reihn). В целом описание потустороннего мира как находящегося за морем прекрасного сада, изобилующего всевозможными благами и населенного прекрасными женщинами, соответствует классическому для европейского (особенно – кельтского, а истоки гётевского сюжета, судя по всему, кельтско-скандинавские) фольклора образу Волшебной страны.

Так, в ирландской саге «Исчезновение Кондлы Прекрасного» сын верховного короля Ирландии встречает загадочную девушку, обращающуюся к нему со следующей речью:

— Давно влечет тебя сладкое желание,

Со мной за волну унестись ты хочешь.

Если войдешь в мою стеклянную ладью,

Мы достигнем царства Победоносного.

Есть иная страна, далекая,

Мила она тому, кто отыщет ее.

Хоть, вижу я, садится уж солнце,

Мы ее, далекой, достигнем до ночи.

Радость вселяет земля эта

В сердце всякого, кто гуляет в ней,

Не найдешь ты там иных жителей,

Кроме одних женщии и девушек.

Но с чем же связана такая ужасная развязка баллады? Почему, увидев Ольхового короля, ребенок пугается, а его лицо омрачается (was birgst du so bang dein Gesicht? – спрашивается его отец)? Это явно невозможно объяснить, скажем, одним лишь непривлекательным обликом Ольхового короля и наличием у него хвоста (Schweif). Почему Ольховый король убеждает ребенка следовать за ним (komm, geh mit mir), если тот сидит на руках у отца, который крепко держит его (Er hat den Knaben wohl in dem Arm, Er faßt ihn sicher) – ведь ребенок в таком случае физически не может покинуть своего родителя?

Наконец, как сладкие обещания Ольхового короля сочетаются с его и его дочерей непривлекательной сущностью? Сам он похож на полоску тумана (Nebelstreif), его негромкая речь (leise verspricht) звучит как шуршание высохших листьев (In dürren Blättern säuselt der Wind – убеждает отец испуганного Ольховым королем сына). Дочери Ольхового короля, в переводе Жуковского превратившиеся в «прекрасных моих дочерей», в немецком оригинале описываются как мертвенно светящиеся седые ивы (scheinen die alten Weiden so grau).

На самом деле всё становится на свои места, если предположить, что Ольховый король – своего рода фольклорный аналог ангела смерти, а умереть и означает последовать за ним. При этом привлекательный образ Волшебной страны – своего рода красивая наживка, маскирующая её истинную сущность. Подобная Волшебная страна встречается уже в средневековом лэ «Сэр Орфео» — христианизированной адаптации истории Орфея и Эвридики – туда попадает Орфео, путешествуя в поисках своей жены Эуридиции, похищенной эльфами (похищение эльфами, что характерно, тут заменяет смерть).

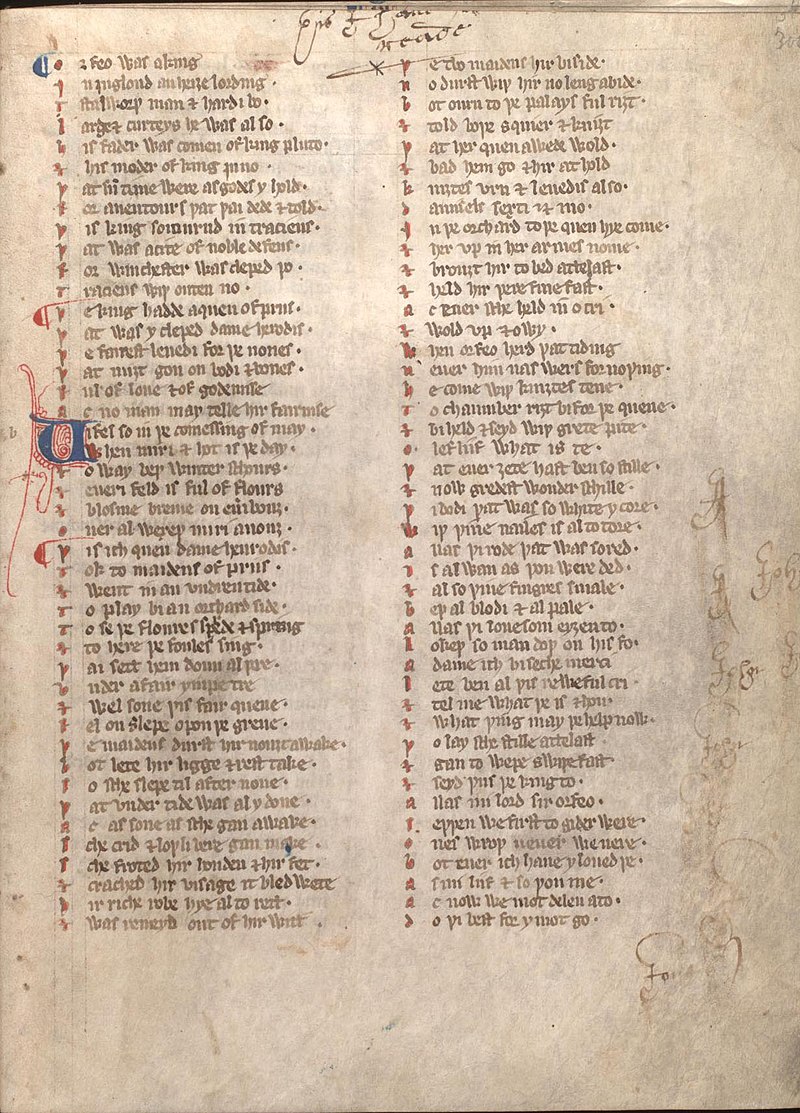

Начало рукописи «Сэра Орфео«

Внешне Волшебная страна весьма привлекательна:

Попал в страну, где столько света –

Как солнца в солнечное лето.

И там, середь пустой, зеленой

Равнины гладкой – нет на оной

Холмов и долов – видит он,

Чудесный замок возведен.

Стоит твердыня короля,

А вкруг нее из хрусталя

Сверкают стены, и хранят их

Сто башен мощных и зубчатых

И рвы, из коих злато ярки

Стенных опор восходят арки,

На кровлях же по верхотуре

Горят эмали и глазури,

А изнутри все помещенья –

Сплошь драгоценные каменья,

И даже всякая колонна

Сверкает глянцем, позлащенна.

Всегда светло там, в той земле:

Во мраке ночи и во мгле

Играют самоцветы светом

Ярчайшим солнца в полдень летом.

Всего, что есть там, не осмыслить,

Ни описать, ни перечислить!

И обозревши этот край,

Решил Орфео: «Се есть рай!»

Однако её «наполнение» поистине ужасно:

И там, внутри высоких стен,

Толпу людей, попавших в плен,

Он зрит и созерцает их,

Как будто мертвых, но живых,

И обезглавленных, и многих

Калек безруких иль безногих:

Кто – вовсе на куски разъятый,

Кто – на цепи как бесноватый,

Кто – подавившийся едой,

Кто – захлебнувшийся водой,

Кто – сидя на своем коне,

Кто – заживо горя в огне,

А жены – в родах; и лежит

Иной, как труп, иной блажит,

Как сумасшедший, а иной

Как будто спит в полдневный зной,

И все застыли – как кого

Застигло в мире волшебство.

Орфео удается вынудить Короля Эльфов, заменяющего в этом сюжете Аида, то есть правителя царства мертвых, отдать ему Эуридицию. Таким образом, фигурирующая в кельтско-германской мифологии Волшебная страна – страна мертвых, особенно если вспомнить, что Ольховый король, Erlkönig это, по-видимому, искажение от Elfkönig, Король Эльфов. Страна, куда он обещает привести ребенка, находится «на берегу», то есть, видимо, за морем – как и подобает миру мертвых в мифологических системах ряда народов Евразии.

Смерть ребенка – внезапная и не имеющая никакого рационального объяснения – также соответствует классическому фольклорному представлению о болезни как результате вредоносных эльфийских чар (см. подробнее «Эльфийский словарь» Бриггса, статья «Порчи и болезни, приписываемые эльфам»); не случайно Цветаева в своей статье о стихотворении Гёте в сравнении с русским переводом Жуковского весьма резонно отмечает, что

«“Мне сделал больно” меньше, чем “Leids gethan”, одинаково и одновременно означающее и боль, и вред, и порчу, в данном гётевском случае непоправимую порчу — смерть».

Дочери Ольхового короля, обещает он, будут убаюкивать (einwiegen) ребенка; сон часто сравнивается со смертью, и недаром в древнегреческой мифологии Гипнос и Танатос были братьями. Даже яркие цветы в саду Ольхового короля – образ далеко не безобидный, ведь этот сад – сад смерти. Например, Волшебная страна кельтских легенд предстает как яблоневый сад, Эмайн Аблах или Аваллон. Эуридиция в «Сэре Орфео», похищенная эльфами, «спит под яблоней в цвету». И образ сада не является уникально-кельтским: он присутствует в мифологии и других народов Европы (как, впрочем, и Азии).

Интересно, что Ольховый король обещает мальчику, что в его саду тот получит «золотые одежды» (gulden Gewand). В Откровении Иоанна Богослова при описании загробной судьбы праведников есть схожий образ –

«души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели», одетые в «одежды белые» (Откр. 6:9-11), причем белая одежда, о которой идет речь, упоминается в одном контекстуальном ряду с «золотом, огнем очищенным» (Откр. 3:18).

Облаченные в эти одежды

«искуплены из людей» (Откр. 14:4).

Таким образом, выдача золотых одежд – в некотором смысле метафора трансформации.

В византийско-новогреческом фольклоре олицетворением смерти является Харос – искаженное от «Харон». Точно также как Король Эльфов в «Сэре Орфео» или Ольховый король у Гёте, он выступает как правитель загробного мира, одновременно являющегося местом «блаженства». И точно также, как у Гёте, его страна изображена как сад:

Люди в новогреческом фольклоре аналогичны растениям. Дети — это прихотливые и нежные цветочки [12, p. 222], юноши — стройные кипарисы, девушки — лимонные деревья или гибкий камыш, а старики — сухие, негнущиеся ветки ограды [ibid., p. 294, 295, 299]. Харос в этом мире жнец, срезающий колос жизни или вырывающий/срубающий растение с корнем, или вор, похищающий («пересаживающий») лимонные или яблочные деревья. Новогреческие песни демонстрируют фольклорный характер этих византийских конструкций смерти. Харос — это образ, демонстрирующий свою агрессивность явно, его произвол меняет этот «естественный» природный Аид. Харос оказывается той силой, что создает загробный мир из ничего. Его активная злая воля «искусственна» и стоит выше «природы». Харос создает загробный мир, как разбивает сад. Космологический характер Хароса впечатляет, в фольклорных представлениях он сам создает загробный мир своим произволом, и это архаичная вселенная, где властвует смерть.

Если в западноевропейском фольклоре эльфы похищают обычно взрослых людей, а сюжеты о подмене младенцев имеют скорее комический оттенок, то Харос, подобно гётевскому Ольховому королю, особое пристрастие питает именно к детям – в этом плане параллель между ними можно провести на высшем, архетипическом уровне:

Второе свойство — определенный порядок и иерархия «Сада Хароса». Так, старики оказываются на периферии Сада, в виде сухих, негнущихся ветвей ограды. Старики прожили всю свою жизнь, израсходовали все свои жизненные соки, «высохли» со временем и израсходовали всю свою жизнь. И поэтому малоценны. Ближе к центру сада располагаются молодые юноши и девушки (кипарисы или дубы и лимонные деревья или камыш). Они оказались в загробном мире еще «полные» жизни, поэтому эти деревья так прекрасны. Юноши-кипарисы отличаются своей стройностью, девушки-камыш — своей гибкостью, а девушки-лимонные деревья — своей хрупкостью. Важно, что влюбленные после смерти оказываются в саду рядом, и когда дует северный ветер — они обнимаются [12, р. 294].

В самом центре «Сада Хароса» находятся дети — «нежные цветочки», «душистый базилик». Харос забрал их на тот свет, когда они еще не успели вступить в жизнь, их жизнь так и не началась и нисколько не потратилась. В этом их ценность для Хароса. Иерархия «ценности» покойников в «Саде Хароса» подтверждается многочисленными новогреческими песнями, описывающими Хароса, утаскивающего свою добычу на тот свет. Так, молодых он гонит впереди своей лошади, стариков тащит позади, а маленьких малышей усаживает в ряд прямо в своем седле [11, д. 222].

Интересно, кстати, что Харос – персонификация смерти, которая с христианской точки зрения рассматривается как зло, принесенное в мир грехопадением Адама, восстанием человека против Бога – в византийском / новогреческом фольклоре является исполнителем воли Бога: его сад в сущности на символическом уровне аналогичен райскому саду, а сам он предстает ангелом на службе Бога, умерщвляющем людей по его поручению (что характерно, в русской песне про Анику-воина Смерть также предстает любимицей и слугой Бога1):

Совсем не удивительно поэтому, что и Харос может в таком контексте пониматься как ангел, находящийся на службе у Бога. Дж. Лоусон описывал в своей замечательной книге представления о том, что Харос на самом деле святой [9, р. 101]. Здесь можно вспомнить его белые одежды, «блестящие» и «яркие как солнце» волосы [15, а. 306], ласковое обращение к нему «дедушка Харос» [16, с. 65] и его добрую мать2, уговаривающую его не творить зло, а ограничиться необходимым наказанием [15, а. 291]. рос, а фольклорный Господь Бог, который несет в себе явные архаичные и хтонические черты. Скорее фольклорные, чем ветхозаветные.

И тогда жестокая смерть — это не что иное, как проявление жестокой власти Бога, который посылает Хароса забирать души, разлучать близких и родных. В песнях о пастухе Харос прямо говорит богатырю, что его послал за душой Бог [15, о. 303, 305, 307], отдал приказ (Telvai про-тауц’ апо то 0lo) (Там же, о. 306), да так сурово, что Харос не мог его ослушаться. Вся жестокость смерти переходит на Бога. Надо заметить, что пастух не является грешником, за ним нет никакой вины, он молод и трудолюбив, а смерть его не имеет никакого объяснения.

В интересной песне о Константине, который пахал и сеял поля ржи и пшеницы, описывается, что Харос стоит у ног Господа, который сидит в кресле и составляет книгу живых и мертвых. Константина записывает он к мертвым [13, о. 239] (иногда говорится, что книгу ведут три ангела (Там же, о. 240)). Исправить эту запись невозможно, и Константину придется умереть. Произвол не имеет никакого предела. Но произвол здесь — синоним власти, а поскольку власть Бога ничем не ограничена, то и произвол тоже.

Отходя от рассмотрения стихотворения Гёте к выявлению некоторых общих тенденций, нельзя не отметить удивительный параллелизм между авраамической традицией, в которой рай рассматривается как сад, с загробным миром-садом в кельтском фольклоре. Связано это, по-видимому, с тем, что образ рая-сада заимствован из персидской традиции3 — даже само название рая в иудейской традиции, «Пардес», имеет иранскую этимологию, обозначающую исходно огороженный, изолированный от внешнего мира сад.

Откуда происходит этот образ? В зороастрийской мифологии фигурирует праведный царь золотого века Йима, построивший крепость Вару. Обитая в ней, человечество блаженствовало и не знало старости и смерти. Однако Йима, по-видимому, лишь позднее был инкорпорирован в зороастрийскую мифологию (неслучайно он представлен как неоднозначный персонаж, в конечном итоге поддавшийся греху), а восходит к индоиранскому языческому богу смерти Яме, то есть повелителю загробного мира.

Выходя за рамки непосредственного сюжета стихотворения Гёте (столкновение человека с опасным сверхъестественным существом), нельзя не заметить следующий интересный аспект баллады, о котором сам автор, возможно, и не задумывался. Заманивая мальчика в свою страну, Ольховый король претендует по сути на то, чтобы заместить ему отца. Но если в случае отца его отношения с мальчиком строятся в первую очередь на отношениях родства – он обращается к нему «сын» (Sohn) и лишь один раз «ребенок» (Kind), то Ольховый король именует мальчика «ребенок» (Kind) и «дитя» (Knabe). «Ребенок» никогда не сможет достичь онтологически равного статуса с Ольховым королем.

Это вызывает ассоциации ни с чем иным, как с религиозным чувством. В иудаизме религиозная вера обозначается словом «эмуна» (буквально — слепое доверие, которое малый ребенок испытывает к своему отцу); Бог далеко не случайно именуется в авраамической традиции Отцом. Между тем, если верить Ветхому Завету, при общении с Богом (произошедшем, что характерно, «при захождении солнца») на Авраама «напал ужас и мрак великий» (Быт. 15:12) – так ли уж встреченное им существо, обещающее благополучие в обмен на поклонение, отличается от Ольхового короля Гёте? Да и Моисея Яхве при ночной встрече едва не убил, и лишь кровавая жертва – обрезание – умиротворила его (Исх. 4: 24-26). У мусульман есть сюжет о ангеле Джибриле, душившем Мухаммеда в пещере Хира.

Сюжет Гёте, как и большинство фольклорных сюжетов о эльфах вообще, основан на скандинавской переработке первоначальных кельтских материалов. Тут необходимо отметить, что парадоксальным образом кельтская языческая традиция (в отличии от шумеро-семитской, греко-римской или скандинавской, воспринимающей потусторонние «перспективы» среднего человека в довольно пессимистической оптике) пересекается с авраамической в плане представления о загробном мире как о стране блаженства (с тем отличием, что у кельтов не было развито представление о загробном наказании за грехи):

«Если германская Валгалла была раем воинов, то Другой Мир ирландской мифологии — это тихая гавань мира, неги и наслаждений. Иногда в Другом Мире происходят войны и битвы, но это случается лишь оттого, что туда порой переносятся человеческие привычки. Впрочем, убитые и раненые не обижаются и продолжают вечно пировать. Недаром Другой Мир по-ирландски назывался «сид», а это слово этимологически означает «Мир». Смерть не была для кельтов освобождением от страданий или наказанием за дурные поступки. Это был переход к счастливой и веселой потусторонней жизни. Вот почему они проявляли в битвах беспримерное мужество и презрение к смерти, чем поражали своих противников».

Держа в уме эту параллель, нетрудно заметить сходство Ольхового короля в балладе Гёте с авраамическим Богом – оба обещают тем, с кем имеют дело, блаженство в подвластном им загробном мире (авраамический Бог, правда, вдобавок требует поклонения), и оба за неповиновение прибегают к насилию (Und bist du nicht willig, so brauch` ich Gewalt).

Выше уже упоминалась параллель между «белыми одеждами» в Откровении Иоанна Богослова и «золотыми одеждами» в стихотворении Гёте. Дополняет эту параллель ещё одна деталь. Дочери Ольхового короля водят в ночи хороводы (Meine Tochter führen den nachtlichen Reihn) и поют (singen). Этот пассаж напоминает следующее место из пророчества Исайи о гибели Ассирии:

«А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к твердыне Израилевой <…>Ибо Тофет давно уже устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет его» (Ис. 30:39-33).

Тофет, который Исайя сравнивает с грядущей гибелью Ассирии – место, в котором семиты-язычники (иногда полагают, что первоначально и почитатели Яхве) сжигали своих детей, чаще всего первенцев, в жертву богам. Крики детей, сгорающих заживо, видимо, заглушались пением и пляской. Со временем человеческие жертвоприношения в иудаизме были табуированы, однако образность, связанная с ними, сохранилась – в частности, именованием Иисуса «единородным сыном» восходит к именованию «единородными» и «первенцами» детей, приносимых в жертву богам4. У Иоанна Богослова эта образность также присутствует:

«Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу» (Откр. 14:4).

Метафора жертвоприношения тут пусть и в неявном виде, но присутствует. Точно также и ребенок в балладе Гёте в некотором смысле приносится в жертву Ольховому королю.

Интересно, что Ольховый король в стихотворении Гёте, обращаясь к мальчику, утверждает, что любит его, но любовь его носит извращенный характер (mich reizt deine schone Gestalt – «меня раздразнила твоя красота»), а последние слова ребенка – «он меня схватил! Ольховый король мне сделал больно!» (faßt er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids getan!) могут быть поняты и как метафора сексуального насилия. Сам Ольховый король подчеркивает, что «любит» ребенка, именуя его «любимый» (liebes). В этом контексте крайне иронично то, что в религиях спасения отношения верующего и Бога часто описываются в, по сути, эротических категориях5, а сам Бог мыслится как воплощенная Любовь6.

В связи с этой параллелью интересно проанализировать песню группы Rammstein под названием Dalai Lama, сюжет которой отсылает к балладе Гёте: вечером (Ein Flugzeug liegt im Abendwind ) самолет, на котором летят отец и сын, во время спокойного казалось бы полета (Die Sicht ist gut, der Himmel klar) попадает в бурю. Та послана духом, который именуется «Господин в Небесах» (Herr im Himmel) и «Погонщиком Облаков» (Wolkentreiber), что вызывает ассоциации с библейским Богом, «грядущим с облаками». Его мотивация – наказать людей за гордыню, за стремление подняться в небо (Der Mensch gehört nicht in die Luft), что вызывает ассоциацию уже с сюжетом о Вавилонской башне. Кроме того, Властелин Неба стремится забрать ребенка, летящего в самолете, к своим сыновьям (zu seinem Kind).

В «Ольховом короле» действие баллады происходит в лесу, в Dalai Lama – в небесах. В определенном смысле подобная замена соответствует мифологическому мышлению: лес как пространство, чуждое цивилизации и человеческому миру, воспринимался как потусторонний мир, пространство, населенное духами. Точно также своеобразным иномирьем, страной усопших, является небо – в особенности ночное, звездное (не случайно планеты, звезды и созвездия соотносились с различными богами и героями). Небо было населено многочисленными духами, и не все из этих духов были добрыми (см. ниже).

Стремление Властелина Неба наказать людей за гордыню, за вторжение в его стихию – небо – напоминает то, как в византийском фольклоре Харос карает за гордыню и нежелание умирать героев:

«Не случайно герой, вступающий в схватку с Харосом, изображен как военный аристократ, у которого в подчинении целое войско (500 архонтов и 1 000 богатырей [25, о. 295], отряд в 400 богатырей и еще музыканты [25, о. 297]), у него много богатых (архонтских) домов, четыре дворца [25, о. 297], замечательные сады, много богатой одежды [25, о. 295]. Он непобедим и никогда «никого не боялся», а до встречи с Харосом никому не подчинялся».

Подобно Ольховому королю и Властелину Неба, Харос одерживает победу над своими жертвами в темноте:

«Солярный характер боя говорит о его космическом характере. Бой длится, пока светит солнце, а положение самого светила соответствует характеру боя. Так, сражение, протекающее в полдень, когда солнце стоит в зените, говорит о равновесии борющихся сторон [4, с. 99]. Вечером же, когда солнце меркнет, «меркнет», темнеет и умирает и сам Дигенис. В этом контексте противостояние Дигениса и Хароса — это борьба дня и ночи, света и тьмы».

Сыновья Властелина Неба описываются как оседлавшие ветра (auf dem Wind). Этот образ напоминает о злых духах из мифологии Месопотамии, утукку, связанных с атмосферными пертурбациями: они —

«буря, грозовая туча, неистовый ветер, ураган, вихрь, опустошающий страну, они сеют бурю; первый из семи — южный ветер, шестой — приближающийся вихрь, седьмой — грозовая туча, неистовый ветер; они — ураган, который в небесах яростно пускается в погоню, они — плотная грозовая туча, навевающая мрак на небесах; они — буря, которая приближается и среди белого дня порождает тьму; они приближаются как потоп» (см. подробнее про демонов месопотамской мифологии).

Утукку являлись слугами Нергала – божества смерти и правителя подземного мира.

Яркая черта сыновей Властелина Неба, сближающая их как с утукку7, так и с христианскими ангелами – бесполость, в противовес героям-людям (скажем, упомянуто, что отец и сын летят Zum Wiegenfeste der Mama, на день рождения к матери). Несмотря на то, что именуются они «сыновьями», они никак не проявляют себя как мужчины, да и произведены на свет они, судя по всему, не половым путем (см. ниже) – тогда как в случае с оригинальной балладой Гёте упоминание о наличии у Ольхового короля матери и дочерей делает его всё же значительно более антропоморфным, чем Властелин Неба и его сыновья у Rammstein.

Интересно, что у Rammstein ребенок погибает не вследствие бури, а после того, как он обращается к Богу (!) с молитвой забрать ветра назад (Und zum Herrgott fleht das Kind // Himmel nimm zurück den Wind) – обезумевший от страха за сына отец случайно душит его (Der Vater hält das Kind jetzt fest // Hat es fest an sich gepresst // Wehrt sich jetzt in Atemnot), что напоминает сюжет о жертвоприношении Авраама. Душа ребенка покидает его тело, оседлав ветер (Diese setzt sich auf den Wind) и присоединяется к хору сыновей Властелина Неба. Таким образом, по сути дела «сыновьями» эти существа могут быть названы лишь в метафорическом смысле, на деле представляя из себя неупокоенных мертвецов. Интересно, что в песнях о Харосе “душа выходит из перерезанного горла вместе с последними хрипами, как «младенец»” - тоже используется «возрастная» символика, как у Гёте.

В этом плане можно сказать, что Rammstein безусловно сумели реализовать скрытый потенциал баллады Гёте в контексте её параллелей с мифологическими системами различных народов Евразии. Параллель, рассмотренное выше, точно не была запланирована первоначальным автором, но в исполнении Rammstein стала окончательно очевидна.

Примечания

2 Иронично, но в балладе Гёте у Ольхового короля тоже есть мать (не жена, как у Короля Эльфов в «Сэре Орфео», а именно мать) – она выдаст ребенку «золотые одежды», когда тот попадет в его страну.

3 Осведомленный читатель может вспомнить о Эдемском саде, но при непредубежденном чтении Ветхом Завета нетрудно заметить, что его автор исходно видел Эдем как конкретную географическую локацию – скажем, земля Нод, куда ушел Каин, находилась к востоку от Эдема (правда, и загробный мир в ряде мифологических традиций имел конкретную локализацию). Впрочем, вероятно и совмещение иудейской и персидской традиций.

4 В жертву богам чаще всего приносили именно первенцев и «единородных»:

«У древних был обычай, по которому во время великих несчастий от опасностей властители горо- дов или народа отдавали свое любимое дитя на заклание карателям-богам — в качестве искупления, вместо всеобщей гибели. Отданные [на заклание] убивались во время мистерий. Так, Крон, которого финикияне называют Элом и который царствовал над страною, а потом, после своей смерти, был обожествлен под видом священной звезды Крона81, имел от туземной нимфы, называемой Анобрет, единственного сына, — его поэтому назвали Йехуд (῞Ιεοὺδ), так как еще и теперь у финикийцев это слово означает «единородный»» (Филон Библский, «Финикийская история»).

5 Тут можно вспомнить и современное аллегорическое прочтение Песни Песней, и эротические видения католических святых женского пола, и существующее в кришнаизме представление о том, что «Кришну надо желать, как любовница вожделеет близости со своим возлюбленным». Интересно, что одно из имен Яхве, Шаддай, которое обычно переводят как «Всемогущий», по одной из версий этимологически восходит к корню shadad, имеющему широкий диапазон значений – в основном отрицательных — от «грабить, разорять» до «насиловать». Иными словами, исходно понятие «Шаддай» может быть интерпретировано как «могучий грабитель, насильник».

6 Как тут не вспомнить надпись на вратах Ада в «Божественной комедии» Данте?

Я высшей силой, полнотой всезнанья

И первою любовью сотворен.

7 См. сборник аккадских заклинаний в переводе Шилейко:

не мужчины они,

и не жены они,

ветры они,

бродящие в саду,

жен не имеют,

детей не рождают