Следуй за нами!

-

Знание — власть!

Проекты

-

1968 год. Кризис и обновление капитализма

Как хорошо показал Владимир Ищенко в «Левых корнях неолиберализма», реваншу капитализма в 1970-80х гг. немало способствовали западные («новые», «неавторитарные») левые, вопреки активизму во время «Красного мая» с…

-

Марксизм/коммунизм и критерий Поппера

Продолжая тему научного подхода к обычной жизни и онаучивания идеологий, конструируются потенциальные фальсификаторы для марксизма (как философии и базирующихся на этой подоснове конкретных наук, от социологии до психологии) и коммунизма (как идеологии и направления в политике)

-

Женщины и общественные изменения в Южной и Северной Корее: марксистский и либеральный подходы

Print PDF Исследования положения женщин в обществе расходятся в оценках типа общественной системы, наиболее благоприятной для эмансипации женщин. Согласно западному подходу модернизации, индустриализация устраняет традиционные ограничения для женщин и изменяет […]

-

Реализация «генов образования» в зависимости от социального статуса в США

Print PDF Гены, образование, их влияния на рынке труда: взгляд со стороны исследования здоровья и выхода на пенсию. Nicholas W. Papageorge1, Kevin Thom2 Johns Hopkins University and IZA; New York […]

-

Банковское дело и эволюция целей банковского регулирования

Print PDF Дуглас Даймонд, Анил Кашьяп, Рагурам Раджан Взгляды на банковское дело, на роль, которую банки играют в экономике, изменились за последние 125 лет. Изменились аргументы о необходимости банков, как […]

-

«Жёсткая» и «мягкая сила» английского управления Индией

В продолжение анализа разных колониализмов, включая позитивную сторону, публикуются две статьи К.А.Фурсова о техниках английского управления Индией, в течение более чем 200 лет обеспечивавших подчинение, более чем эффективное ограбление, но отчасти также развитие этой страны, не существовавшей как целостность до англичан: именно колониализм создал здесь…

Теория и темы

-

Тайна обезглавленных европейцев

Опубликовано 24.01.2026 | Комментариев нетPrint PDF Andrew Curry Резюме авторское. Археологи находят доказательства того, что волна массовой жестокости сопровождала крах первой общеевропейской культуры. В братской могиле возрастом 7000 лет, принадлежавшей одним из первых земледельцев Европы, […] -

Закон гетерогенной суммации Альфреда Зайца: когда выполняется, когда нет?

Опубликовано 14.01.2026 | Комментариев нетPrint PDF Резюме. Рассказано о законе гетерогенной суммации, открытом Альфредом Зайцем: он был первым учеником Лоренца, но его жизнь и научные результаты изрядно забылись, поэтому также рассказана биография. Суть закона: […] -

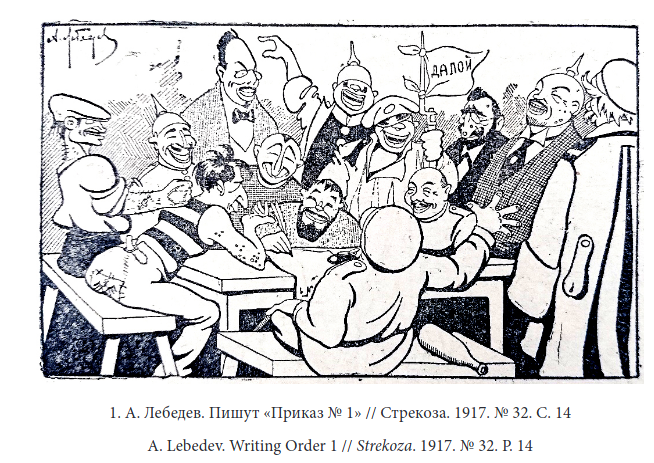

Детская проституция в царской России

Опубликовано 11.12.2025 | Комментариев нетРассказ о прекрасной России прошлого, над которой ещё не надругались большевики - о широком распространении там детской проституции, по диссертации И.В.Зиновой о детях трудящегося населения СПб и другим материалам. Здесь стоит отметить несколько важных вещей. 1. Даже сейчас в выборке развитых стран чем выше религиозность, тем более развиты "социальные язвы" (и добавлю, труднее... -

Как важно агитатору знать матчасть и не вестись на ложные аналогии

Опубликовано 02.12.2025 | Комментариев нетPrint PDF Общественный ткачик (самцы и самки у этого вида выглядят одинаково) (а) и колониальные гнезда этого вида, выстроенные на вачеллии шерстистолопастной (Vachellia erioloba) (б), колчаном дереве (Aloidendron dichotomum) (д) […] -

Риск демонстрирования как подтверждение «сигнальности» демонстраций

Опубликовано 17.11.2025 | Комментариев нетPrint PDF Плюсы социобиологии Я много и, надеюсь, по делу, ругал социобиологию1, но у неё есть несомненное достижение. Именно социобиологи показали, что а) демонстрирование неизменно сопровождается пропорциональным ему риском; […] -

Крохотки к биографии Айн Рэнд, важные в понимании ложности её идей

Опубликовано 11.11.2025 | Комментариев нетКак поведенщика, меня всегда интересовали личные истории, особенно людей, на меня сильно непохожих, независимо от того, нравятся мне их идеи/жизненный путь или нет. У них можно научиться тому, чего сам не умеешь, или узнать какие-то частные подробности, важные для...

Политические разделы

-

Умнеют ли звери, осваивая города?

Загадочная дикая кошка на Шри-Ланке может таить подсказку. [Эссе журналиста The Atlantic. Как принято в «свободных СМИ» автор рассказывает историю, занимательную (редкий вид, кот-рыболов, обживается в экзотическом города), но мало имеющую отношение к ответу на вопрос способствует освоение городов развитию мозга или нет? Я авторский текст оставил как есть, из песни слова не…

-

Города без стресса — города без машин

Print PDF Продолжаем про избавление от автоозависимости городов С помощью биометрических данных ученые определили, какой фактор является самым раздражающим в городском пространстве До недавних пор было невозможно заглянуть в […]

-

Ошарашивающие сексуальные практики поколения Z

Резюме публикатора. Приводимая ниже статья про несогласованное удушение как часть современного секса заставляет задуматься, что обуславливает нижеописанное, при всей борьбе с «токсичной маскулинностью» на Западе? Виновен капитализм: если люди приучены, что конкуренция с рынком — это нормально, то все прочие люди автоматически рассматриваются как проблема или…

-

Лысенковщина сегодня

Print PDF — Спасибо. Вывеска: «Агентство по охране окружающей среды доходов». Значок у человека слева: «Зелдин1». Значок у человека справа: «Нефтепром». *** Обычно приятно, когда твоя мысль подтверждается, но эта […]

-

Вера и массовое сознание: расцерковление россиян в 1907—1917 гг.

Аксенов В. Б. Аннотация. В статье рассматриваются причины расцерковления россиян в контексте пересечения культурно-модернизационных и социально-политических процессов начала ХХ в., свидетельствовавших в известной степени о кризисе национальной идентичности. Отмечается, что […]

-

«Политика, обращённая в прошлое»

Print PDF Великому русскому историку-марксисту Михаилу Николаевичу Покровскому часто приписывают фразу, мол, история есть политика, обращённая в прошлое. Обычно так делают ненавистники «совка», либералы и черносотенцы, почему данная инвектива разоблачается […]

![Лучший друг Конрада Лоренца 110 лет назад [т.е. в 1903 году] Конрад Лоренц и Бернгард Хеллманн родились в один день [7 ноября] дружили в детстве и юности, имели сходные интересы… Автор недавно вышедшей полной биографии Лоренца Клаус Ташвер (Klaus Taschwer) рассказывает об истории этой дружбы и её трагическом окончании.](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2026/02/bk1.jpg)

![Оборотная сторона зеркала: нацистское прошлое Конрада Лоренца Print PDF Резюме. Реконструкция современными историками формирования общественных взглядов отца-основателя этологии Конрада Лоренца в Вене 1920-30-х гг., социальных обстоятельств, толкнувших его к нацистам, а также его активности на службе гитлеризму. […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2026/02/8-NS-Lorenz-1940_1.jpg)

![Женщины и общественные изменения в Южной и Северной Корее: марксистский и либеральный подходы Print PDF Исследования положения женщин в обществе расходятся в оценках типа общественной системы, наиболее благоприятной для эмансипации женщин. Согласно западному подходу модернизации, индустриализация устраняет традиционные ограничения для женщин и изменяет […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2025/10/Kyung-Ae_Park_Headshot_Web.jpg)

![Реализация «генов образования» в зависимости от социального статуса в США Print PDF Гены, образование, их влияния на рынке труда: взгляд со стороны исследования здоровья и выхода на пенсию. Nicholas W. Papageorge1, Kevin Thom2 Johns Hopkins University and IZA; New York […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2025/11/Snimok-ekrana-ot-2025-11-17-13-08-28.png)

![Банковское дело и эволюция целей банковского регулирования Print PDF Дуглас Даймонд, Анил Кашьяп, Рагурам Раджан Взгляды на банковское дело, на роль, которую банки играют в экономике, изменились за последние 125 лет. Изменились аргументы о необходимости банков, как […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2025/11/Snimok-ekrana-ot-2025-11-15-16-25-07.png)

![Тайна обезглавленных европейцев Print PDF Andrew Curry Резюме авторское. Археологи находят доказательства того, что волна массовой жестокости сопровождала крах первой общеевропейской культуры. В братской могиле возрастом 7000 лет, принадлежавшей одним из первых земледельцев Европы, […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2026/01/ev1.png)

![Закон гетерогенной суммации Альфреда Зайца: когда выполняется, когда нет? Print PDF Резюме. Рассказано о законе гетерогенной суммации, открытом Альфредом Зайцем: он был первым учеником Лоренца, но его жизнь и научные результаты изрядно забылись, поэтому также рассказана биография. Суть закона: […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2026/01/zc1.png)

![Как важно агитатору знать матчасть и не вестись на ложные аналогии Print PDF Общественный ткачик (самцы и самки у этого вида выглядят одинаково) (а) и колониальные гнезда этого вида, выстроенные на вачеллии шерстистолопастной (Vachellia erioloba) (б), колчаном дереве (Aloidendron dichotomum) (д) […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2025/11/ag1.jpg)

![Риск демонстрирования как подтверждение «сигнальности» демонстраций Print PDF Плюсы социобиологии Я много и, надеюсь, по делу, ругал социобиологию1, но у неё есть несомненное достижение. Именно социобиологи показали, что а) демонстрирование неизменно сопровождается пропорциональным ему риском; […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2025/11/Snimok-ekrana-ot-2025-11-17-11-21-40.png)

![Города без стресса — города без машин Print PDF Продолжаем про избавление от автоозависимости городов С помощью биометрических данных ученые определили, какой фактор является самым раздражающим в городском пространстве До недавних пор было невозможно заглянуть в […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2025/09/Snimok-ekrana-ot-2025-09-16-18-31-13.png)

![Лысенковщина сегодня Print PDF — Спасибо. Вывеска: «Агентство по охране окружающей среды доходов». Значок у человека слева: «Зелдин1». Значок у человека справа: «Нефтепром». *** Обычно приятно, когда твоя мысль подтверждается, но эта […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2025/08/a.jpg)

![Вера и массовое сознание: расцерковление россиян в 1907—1917 гг. Аксенов В. Б. Аннотация. В статье рассматриваются причины расцерковления россиян в контексте пересечения культурно-модернизационных и социально-политических процессов начала ХХ в., свидетельствовавших в известной степени о кризисе национальной идентичности. Отмечается, что […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2025/06/45038_600.jpg)

![«Политика, обращённая в прошлое» Print PDF Великому русскому историку-марксисту Михаилу Николаевичу Покровскому часто приписывают фразу, мол, история есть политика, обращённая в прошлое. Обычно так делают ненавистники «совка», либералы и черносотенцы, почему данная инвектива разоблачается […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2025/06/index.jpeg)